Список московской городской скульптуры представляет собой перечень всех самостоятельных произведений скульптуры, установленных на улицах или площадях, в парках или скверах Москвы. В список не включены произведения пластики, созданные как элементы других объектов: например, фигуры или композиции, украшающие фонтаны или установленные на зданиях. В список не включены декоративная парковая скульптура (изваяния, не являющиеся самодостаточными произведениями искусства) и надгробные памятники, находящиеся на московских городских кладбищах. В списке также отсутствуют различные мемориальные сооружения или памятники, не являющиеся произведениями скульптуры, например памятные камни или знаки, часовни, а также различная техника, установленная на постаментах.

На начало 2018 года в столице насчитывалось более 900 различных памятников. Больше всего памятников установлено в Центральном округе Москвы — минимум вдвое больше, чем в любом другом. Гендерный баланс по городу неравномерен: только один из десяти монументов в столице посвящён женщине. Более трети столичных памятников отражают события Великой Отечественной войны. Наибольшее количество персональных памятников установлено Владимиру Ленину, Александру Пушкину, Антону Чехову, Георгию Жукову и Петру I[1][2].

История

До 1918 года

| Инфографика: как менялись темы московских памятников с 1953 по 2016 год[1] | |

| Чему посвящены памятники в Москве[2] | |

Первые известные пластически-объёмные произведения в Москве, которые можно отнести к скульптурным памятникам, появились в XV веке. Среди таких работ барельефы Георгия Победоносца и Димитрия Солунского для Спасских ворот Кремля, выполненные в 1464 году русским зодчим Василием Ермолиным[3].

Скульптурное искусство не было развито в Русском государстве. Это изменилось лишь в XVIII веке с приходом к власти Петра I. Однако в Москве и в подмосковных усадьбах прежде всего развивалась парковая и декоративная скульптура. Монументы если и устанавливались, то преимущественно в честь императоров и их приближённых. Сохранились материалы о благоустройстве, планировке и художественном оформлении Москвы XVIII — начала XX века. Они свидетельствуют о том, что правительство города, как правило, запрещало установку памятников. Если разрешение давалось, то средства для возведения собирались самими авторами или инициаторами среди населения по подписке: распространялась информация о монументе и необходимости пожертвований для его сооружения. В этот период установили первый московский памятник — Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому в 1818 году, первый московский памятник учёному — Михаилу Ломоносову в 1877-м, памятник Александру Пушкину в 1880-м, Николаю Пирогову в 1897-м, первопечатнику Ивану Фёдорову, а также Николаю Гоголю и Фёдору Гаазу в 1909-м[3][4][5].

1918—1991 годы

Ситуация изменилась после революции. 12 апреля 1918 года советская власть издала декрет «О снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг и выработке проектов памятников Российской социалистической революции». В Москве снесли множество памятников, среди них Александру II, Александру III и генералу Михаилу Скобелеву[3][5].

Памятники, воздвигнутые в честь царей и их слуг и не представляющие интереса ни с исторической, ни с художественной стороны, подлежат снятию с площадей и улиц и частью перенесению в склады, частью использованию утилитарного характера.

— Первый пункт декрета[6]

30 июля 1918 года Совет народных комиссаров утвердил представленный Народным комиссариатом просвещения «Список лиц, коим предположено поставить монументы в городе Москве других городах Российской Федеративной республики». В этот список было включено более 60 фамилий. Первым временным монументом стал гипсовый бюст Александру Радищеву скульптора Леонида Шервуда. Его установили на Триумфальной площади 6 октября 1918 года на постамент, сколоченный из сосновых досок, с вырезанной по фасаду фамилией писателя. За первые три года в Москве установили 25 временных памятников. Они изготавливались из временных материалов, таких как гипс, мраморная крошка и бетон, и поэтому в основном не сохранились[3][7][4].

Ставьте, как можно скорее, хотя бы пока в непрочном материале, возможно больше памятников великим революционерам и тем мыслителям, поэтам, которых не хотела чтить буржуазия за свободу их мысли и прямоту их чувства. Пусть изваяния предшественников революции послужат краеугольными камнями в здании трудовой социалистической культуры.

В первые годы ленинской монументальной пропаганды в Москве установили более сорока скульптурных монументов. Регулярно проводились конкурсы на создание памятников, во время которых изготавливалось множество статуй. Некоторые из них, а также проекты монументов хранятся в музеях, например «Свобода» Николая Андреева, «Байрон» Владимира Домогацкого, «Степан Разин» Сергея Конёнкова, «Карл Маркс» Сергея Семёновича Алешина, «Пламя революции» Веры Мухиной. Произведения этих лет были декоративны, абстрактны и схематичны. Это направление получило название «советский авангард». Ярким примером служит памятник Клименту Тимирязеву, который открыли в 1923 году[3][4].

В 1922 году в Москве появилась Ассоциация художников революционной России, которая призывала в своей декларации к точному изображению и передаче характера изображаемой модели. Эта тенденция в скульптуре получила название «социалистический реализм». В качестве примера можно привести памятники врачу-гигиенисту Фёдору Эрисману, учёному-почвоведу Василию Вильямсу, нейрохирургу Николаю Бурденко[8][4].

В 1930—1950-х годах получил распространение сталинский ампир. Особое значение придавалось идейно-тематической стороне. С помощью символов, метафор и конкретных изображений пропагандировались идеи патриотизма, сплочённости советского народа, восхвалялись непобедимость армии, достижения отечественной науки, культуры, техники и сельского хозяйства. Тогда же окончательно утвердился и закрепился социалистический реализм[9].

В годы Великой Отечественной войны деятельность скульпторов, которые работали в больших формах, была практически приостановлена. Но за первое послевоенное десятилетие число памятников в столице выросло в девять раз, достигнув значения в среднем 10 монументов в год[10][1].

В период до 1950-х годов для монументальной пластики были характерны портретные памятники. Скульптура прославляла деятелей революции, людей, продвигающих науку и работающих на благо страны, а также участников Великой Отечественной войны. Развивались и негативные тенденции: скульптуры были больших размеров, люди представлялись с сильно выраженной представительностью и величавостью, что привело к отстранённой холодности образов, отсутствию в них человечности[11][4].

Другой тенденцией стала установка монументов на территории предприятий и учебных заведений на средства и по инициативе их работников, например «Ополченцам Фрунзенского района столицы» на Метростроевской улице, «Комсомольцам-добровольцам» в Измайловском парке, воинам завода «Красный пролетарий» на Малой Калужской улице, «Воинам-медикам» на Большой Пироговской[7][12].

1950-е годы характеризуются большим количеством памятников учёным, среди них хирургу Александру Вишневскому, селекционеру Ивану Мичурину, хирургу Алексею Очкину, физиологу Ивану Сеченову, основоположнику гидро- и аэродинамики Николаю Жуковскому. На территории одного только главного здания МГУ на Воробьёвых горах установлена Аллея учёных с двенадцатью бюстами, памятники академику Михаилу Ломоносову, химикам Дмитрию Менделееву и Александру Бутлерову, а также физикам Петру Лебедеву и Александру Столетову[4].

В 1960-х годах было создано несколько огромных монументов, символизирующих величие страны. В эти годы СССР совершил прорыв в космических технологиях, что способствовало активному возведению памятников, связанных с космонавтикой, и самим космонавтам. Была создана Аллея Космонавтов, на которой в это время установили памятник Константину Циолковскому и шесть бюстов первопроходцам космонавтики. Центральной частью ансамбля является монумент «Покорителям космоса», стилобат которого окружён горельефами советских учёных, инженеров, рабочих, внёсших вклад в освоение космоса. В 2008 году после реставрации добавили памятник Сергею Королёву и интерактивные скульптуры глобуса Земли и звёздного неба, модель Солнечной системы. Аллею бюстов пополнили пять памятников в той же стилистике[4][13][14].

В 1950—1960-е годы разрабатывались лаконичные по своим формам монументы с отсутствием сюжетного повествования и выраженного реализма. Характерно использование круглой скульптуры, рельефа и архитектурных форм. Это можно увидеть в ансамблевом решении памятника Михаилу Лермонтову на Лермонтовской площади[15].

Со второй половины 1960-х — начала 1970-х годов обозначились новые тенденции к камерности памятников. Это достигалось благодаря уменьшению размеров фигур и высоты постаментов, а также за счёт более жизненных и естественных образов. В данный период были созданы памятники Ивану Крылову на Патриарших прудах, Сергею Есенину на Есенинском бульваре[15].

В 1970—1980-х годах художественное решение скульптур значительно расширилось, авторы стали уходить от реалистичного изображения. Например, Иулиан Рукавишников создал памятник Игорю Курчатову, представляющий собой пятиметровую голову учёного, а портретное сходство лишь схематично. Одновременно сохранялись традиционные исполнения, в этот период были установлены памятники агрохимику Дмитрию Прянишникову, учёному-металловеду Андрею Бочвару и учёному-мелиоратору Алексею Костякову. К 1979 году в Москве возвели около 250 памятников[5][4].

1991—2010-е годы

Этот этап характеризуется новыми темами и сюжетами, оригинальными образно-пластическими и композиционными решениями, однако преобладающей линией остаётся реалистическая. Происходят реконструкции памятников и реновации пространства вокруг. Основная цель таких преобразований — сделать монумент и область вокруг общественным местом с художественной доминантой. Например, на Сретенском бульваре установлен памятник инженеру, архитектору и изобретателю Владимиру Шухову и благоустроен сквер со скамейками, украшения которых перекликается с монументом[4][13].

Исследователи отмечают тенденцию роста количества памятников, их либерализацию и внимание к трагическим страницам советской истории, обращение к локальной истории. Создаются памятники жертвам Первой мировой войны, сталинских репрессий, Русско-японской, Русско-турецких, Крымской войны. В 2010-х годах ежегодно устанавливалось около двадцати монументов[16][1].

Процедура установки

Предложение воздвигнуть монумент может поступить от граждан, коммерческих организаций, органов исполнительной власти или общественных объединений. Заявка подаётся в комиссию Мосгордумы по монументальному искусству. В обращении должны быть указаны: вид и тема памятника, адрес установки, источник финансирования[17][18][19].

Комиссия рассматривает все поступившие предложения, формирует не реже раза в год по итогам заседаний перечень памятников, рекомендуемых к установке, который подаёт в Мосгордуму для рассмотрения и утверждения[17]. Окончательный перечень с внесением всех изменений и дополнений публикуют[18][19].

Правительство Москвы организует тендер, утверждает программу, условия и состав жюри конкурса, после чего принимает решение о судьбе проекта памятника. Если монумент подарен городу, комиссия по монументальному искусству даёт заключение о возможности его установки, рекомендации о месте сооружения. Окончательное решение принимает мэр Москвы[17][18][19].

Памятники Москвы

Представленная в разделе информация собрана на основании следующих источников: «Памятники Москвы» Людмилы Дорониной[20], «Скульптурные памятники Москвы» Роальда Кожевникова[7], «Москва: все культурные и исторические памятники» Михаила Вострышева[21], «Вся Москва от А до Я» Сергея Шокарева и Михаила Вострышева[22].

Выдающимся деятелям культуры

|

Врачам и деятелям здравоохранения

|

Учёным

|

Военным и политическим деятелям

|

Участникам Великой Отечественной войны

| Памятник | Адрес | Дата установки | Скульптор | Коды ОКН |

|---|---|---|---|---|

| Николаю Гастелло | Улица Гастелло | 1985 | Борис Алексеевич Мачков | |

| Валентине Гризодубовой | Кутузовский проспект, дом 34 | 2000 | Салават Щербаков и Фёдор Викулов | |

| Зое Космодемьянской | Станция метро «Партизанская» | Матвей Манизер | ||

| Зое и Александру Космодемьянским | Улица Зои и Александра Космодемьянских, дом 35/1 | 1969 | Семён Андреивич Лойк | |

| Улица Зои и Александра Космодемьянских, дом 3, корпус 1 | 1981 | Олег Антонович Иконников | ||

| Морякам-черноморцам | Севастопольский проспект, дом 24б | 2003 | Андрей Ковальчук | |

| Евгении Рудневой | Улица Рудневой | 1956 | А. Кузнецов |

|

|

Погибшим в локальных конфликтах

|

Космонавтам

| Памятник | Адрес | Дата установки | Скульптор | Коды ОКН | |

|---|---|---|---|---|---|

| Александру Александрову | Аллея Космонавтов | 2017 | А. В. Балашов, А. С. Забалуев, И. Н. Новиков и Е. И. Казанская, арх. В. В. Перфильев и А. К. Тихонов | ||

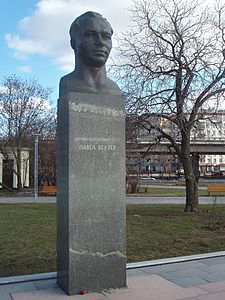

| Павлу Беляеву | Аллея Космонавтов | 1967 | Андрей Файдыш-Крандиевский | ||

| Владиславу Волкову | Улица Космонавта Волкова, дом 1 | 1975 | Георгий Моисеевич Тоидзе | ||

| Юрию Гагарину | Площадь Гагарина | 1980 | Павел Бондаренко | ||

| Проспект Вернадского, дом 14 | 1986 | Юрий Чернов | |||

| Аллея Космонавтов | 1967 | Лев Кербель | |||

| Владимиру Комарову | Аллея Космонавтов | 1967 | Павел Бондаренко | ||

| Валентину Лебедеву | Аллея Космонавтов | 2017 | А. В. Балашов, А. С. Забалуев, И. Н. Новиков и Е. И. Казанская, арх. В. В. Перфильев и А. К. Тихонов | ||

| Алексею Леонову | Аллея Космонавтов | 1967 | Андрей Файдыш-Крандиевский | ||

| Светлане Савицкой | Аллея Космонавтов | 2017 | А. В. Балашов, А. С. Забалуев, И. Н. Новиков и Е. И. Казанская, арх. В. В. Перфильев и А. К. Тихонов | ||

| Валентине Терешковой | Аллея Космонавтов | 1967 | Григорий Постников | ||

| Владимиру Соловьёву | Аллея Космонавтов | 2017 | А. В. Балашов, А. С. Забалуев, И. Н. Новиков и Е. И. Казанская, арх. В. В. Перфильев и А. К. Тихонов | ||

| «Первый спутник» | Рижская площадь, станция метро «Рижская» | 1958 | С. Я. Ковнер | ||

| «Покорителям космоса» | Проспект Мира | 1964 | Андрей Файдыш-Крандиевский |

|

Спортсменам

| Памятник | Адрес | Дата установки | Скульптор | Коды ОКН |

|---|---|---|---|---|

| Анне Синилкиной | Олимпийский комплекс «Лужники» | 2005 | ||

| Эдуарду Стрельцову | Олимпийский комплекс «Лужники», Аллея выдающихся спортсменов России | 1998 | Александр Рукавишников | |

| Стадион имени Эдуарда Стрельцова | 1999 | |||

| Валерию Харламову | 74-й километр Ленинградского шоссе | 1991 | ||

| Ленинградский проспект, дом 39, строение 29, Аллея спортивной славы ЦСКА | 2009 | |||

| Олимпийский комплекс «Лужники», Аллея выдающихся спортсменов России | 2017 | Александр Рукавишников | ||

| Льву Яшину | Олимпийский комплекс «Лужники», Аллея выдающихся спортсменов России | 1997 | Александр Рукавишников | |

| Стадион «Динамо», рядом с северной трибуной | 1999 | Александр Рукавишников |

|

Иностранным гражданам

|

Религиозным деятелям

| Памятник | Адрес | Дата установки | Скульптор | Коды ОКН |

|---|---|---|---|---|

| Митрополиту Алексию | 2-й Зачатьевский переулок, дом 2, Зачатьевский монастырь | 2011 | А. С. Забалуев | |

| Андрею Первозванному | 74-й километр МКАД | 2006 | ||

| Кириллу и Мефодию | Недалеко от Славянской площади | 1992 | Вячеслав Клыков | |

| Патриарху Гермогену | Александровский сад | 2013 | Салават Щербаков |

Скульптурные ансамбли и парки

- Аллея Космонавтов — двенадцать скульптур советских и российских космонавтов, установлены в 1967, 1981, 2001 и 2017 годах.

- Аллея учёных МГУ — двенадцать памятников-бюстов российским деятелям науки и культуры, устанавливались с 1949 по 1953 год.

- Аллея выдающихся спортсменов России — группа памятников известным футболистам, заслуженным мастерам спорта СССР работы скульптора Александра Рукавишникова, выполненные в реалистичной манере.

- Аллея спортивной славы ЦСКА — открыта в 1983 году перед зданием офицерского клуба ЦСКА. Позже аллею с 34 бюстами перенесли к главному офису ЦСКА на Ленинградском проспекте.

- «Дети — жертвы пороков взрослых» — скульптурная композиция как аллегория борьбы со злом и общественными пороками, установлена на Болотной площади в сквере 800-летия Москвы. Состоит из 15 скульптур. В центре композиции изображены двое детей с завязанными глазами, их окружают скульптуры в виде антропоморфных монстров, олицетворяющих «взрослые» пороки.

- Парк Дружбы — городской парк на территории района Левобережный на севере Москвы. Назван и основан в честь VI Всемирного фестиваля молодёжи и студентов 1957 года. В нём находится большое количество памятников национальным героям разных стран, а также стелы и композиции, которые отражают дружбу народов.

- Парк искусств «Музеон» — крупнейший в России музей скульптуры под открытым небом. Среди множества парковых скульптур монументы вождей 1930—1950-х годов, памятники эпохи соцреализма и бюсты Героев Социалистического Труда, а также работы скульпторов-авангардистов. Расположены вдоль аллеи и на газонах, доступ к ним не ограничен.

- Скульптуры Зураба Церетели на Грузинской площади — несколько статуй скульптора расположены вдоль фасада его мастерской (дом 17, строение 1) и перед входом в студию. Монументы периодически меняют.

|

Остальные памятники

|

|

Утраченные памятники

| Памятник | Адрес | Дата установки и утраты | Скульптор | Коды ОКН |

|---|---|---|---|---|

| Александру III | Пречистенская набережная | 1912—1918 | Александр Опекушин, Артемий Обер | |

| Монумент советской конституции | Тверская площадь | 1918—1941 | Дмитрий Осипов, Николай Андреев, Б. Лавров | |

| Максимилиану Робеспьеру | Александровский сад | 3 ноября 1918 — 7 ноября 1918 | Беатриса Сандомирская | |

| Михаилу Скобелеву | Тверская площадь | 1914—1918 | Пётр Самонов | |

| Плавленому сырку «Дружба» | Улица Руставели | 2005—2015 | Салават и Сергей Щербаковы |

|

Примечания

- 1 2 3 4 Алиса Кустикова, Дарья Кобылкина. Больше, чем памятник. Новая газета (29 января 2018). Проверено 26 ноября 2018.

- 1 2 Чему посвящены памятники в Москве. Агентство городских новостей «Москва» (23 октября 2018). Проверено 26 ноября 2018.

- 1 2 3 4 5 Соболевский, 1947, с. 5—7.

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Зиновьева, 2017, с. 282—291.

- 1 2 3 Нарочницкий, 1980.

- ↑ Александра Баландина. «Убрать царей»: как большевики воевали с памятниками. Газета.ru (12 апреля 2018). Проверено 30 ноября 2018.

- 1 2 3 4 Кожевников, 1983.

- ↑ Доронина, 2017, с. 7.

- ↑ Доронина, 2017, с. 8.

- ↑ Доронина, 2017, с. 9.

- ↑ Доронина, 2017, с. 8—10.

- ↑ Никульский, 2008.

- 1 2 Доронина, 2017, с. 13.

- ↑ На ВДНХ установили бюсты четырёх лётчиков-космонавтов. Официальный портал Мэра и Правительства города Москвы (9 апреля 2016). Проверено 14 августа 2017.

- 1 2 Доронина, 2017, с. 12.

- ↑ Косарева, 2013, с. 98—106.

- 1 2 3 Постановление Московской городской думы «О комиссии по монументальному искусству» №56. АО «Кодекс» (23 июня 1999). Проверено 30 ноября 2018.

- 1 2 3 Закон города Москвы «О порядке возведения в городе Москве произведений монументально-декоративного искусства городского значения» №30. Московская городская Дума (13 ноября 1998). Проверено 30 ноября 2018.

- 1 2 3 Незабываемые: Как согласовать установку памятника и мемориальной доски. Москва 24 (22 июля 2015). Проверено 30 ноября 2018.

- ↑ Доронина, 2017.

- ↑ Вострышев, 2009.

- ↑ Шокарев, Вострышев, 2018.

- ↑ Памятник Герцену А.И., 1959 г.. Реестр объектов культурного наследия. Проверено 21 октября 2016.

- ↑ 14 скульптур в парке «Музеон». The Village (6 июля 2012). Проверено 30 ноября 2018.

- ↑ Татьяна Павлова. В Москве открыли памятник Антону Павловичу Чехову. Правительство Ростовской области (9 июля 2014). Проверено 30 ноября 2018.

- ↑ Светлана Кондратьева. От Ильича на броневике до Ленина на парковке: как менялся самый массовый памятник в стране. Институт «Стрелка» (25 апреля 2018). Проверено 30 ноября 2018.

Литература

- Вострышев М. И. Москва: все культурные и исторические памятники. — М.: Алгоритм, Эксмо, 2009. — 512 с. — ISBN 978-5-699-31434-8.

- Доронина Л. Н. Памятники Москвы. — М.: Планета, 2017. — 473 с. — ISBN 978-5-9909240-7-9.

- Зиновьева О. А. Москва. Наука и культура в зеркале веков. Все тайны столицы. — М., 2017. — ISBN 5457654451. — ISBN 9785457654457.

- Кожевников Р. Скульптурные памятники Москвы. — М.: Московский рабочий, 1983. — 318 с.

- Косарева Н.В. Скульптура на улицах Москвы // Современные проблемы сервиса и туризма : Журнал. — 2013. — № 4. — ISSN 2414-9063.

- Нарочницкий А. Л. Москва. Энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия, 1980. — 687 с.

- Никульский А. Памятники Москвы. — М.: Управление культуры Западного административного округа г. Москвы, 2008. — ISBN 5985753042. — ISBN 9785985753042.

- Соболевский Н. Скульптурные памятники и монументы в Москве / Н. Купцов. — М.: Московский рабочий, 1947. — 104 с.

- Шокарев С., Вострышев М. Вся Москва от А до Я. — 2018. — ISBN 5041013799. — ISBN 9785041013790.

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .