| Наша революция | |

|---|---|

| Наша революцiя | |

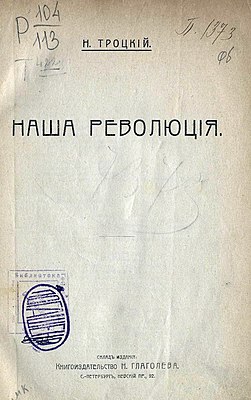

Титульный лист издания 1906 года | |

| Жанр | публицистика, политика |

| Автор | Троцкий Л. Д. |

| Язык оригинала | русский |

| Дата написания | 1904—1906 |

| Дата первой публикации | 1906 |

| Издательство | Книгоиздательство Н. Глаголева (1906) |

«Наша революция» — книга Льва Троцкого, вышедшая в 1906 году под псевдонимом Н. Троцкий и представляющая собой сборник статей, написанных в 1904—1906 годах. Наиболее важной и известной стала заключительная статья «Итоги и перспективы», вызвавшая резонанс в среде революционеров начала XX века; в статье утверждалось, что Российская империя является отсталой страной «второго эшелона» капитализма, и делался вывод о слабости российской буржуазии, всесторонне зависимой от государства и самодержца. В книге Троцкий в целом завершил формирование своей концепции «перманентной революции» и «закона неравномерного и комбинированного развития», основанных на работах А. Парвуса, К. Каутского и П. Милюкова; согласно представлениям Троцкого именно пролетариату, способному, в отличие от торгово-промышленного сословия, парализовать экономику Российской империи, было суждено сыграть ключевую роль в будущей революции, которая должна начаться на национальной почве, развернуться на интернациональной и завершиться на общемировой. Российскому государству, таким образом, отводилась роль «детонатора» революционного подъёма на Западе, способного объединить Россию и Европу.

Взгляды Троцкого, которые в те годы были немного левее политической позиции В. Ленина, — будучи существенно искажены позднейшими критиками — стали восприниматься в Советской России 1920—1930-х годов как главная «ересь» Троцкого против ленинизма. Книга и заключительная статья были переведены на многие языки и неоднократно переиздавались; в 1922 году в СССР вышла книга Троцкого «1905», содержавшая фрагменты «Нашей революции».

Описание и история

| Наша революция (Троцкий) в Викитеке | |

| Наша революция (Троцкий) на Викискладе |

Находясь после ареста, произошедшего 3 декабря 1905 года, в тюремной камере в Крестах, глава Петербургского совета рабочих депутатов Лев Троцкий — под «большим впечатлением» от той «удивительно важной» роли, которую рабочие Российской империи сыграли во время Революции 1905 года[1][2][3][4], — в основном завершил формирование своей концепции «перманентной революции»[5]. За время работы над теорией камера Троцкого, по мнению его сокамерников, «превратилась в какую-то библиотеку»[6][7]. После суда и побега из ссылки Троцкий изложил свои взгляды в ряде статей и выступлений — только «исследование о земельной ренте» было потеряно и так и не увидело свет[8]. В 1906 году данные работы были собраны в книгу, получившую заголовок «Наша революция». Основные статьи, вошедшие в сборник, включали в себя: «До 9 января», «Капитал в оппозиции», «Как делали Государственную Думу», «Открытое письмо проф. Милюкову» и «Господин П. Струве в политике» (опубликована ранее под псевдонимом Н. Тахоцкий[8]). Особенно важной, в смысле окончательного формирования авторской концепции перманентной революции, была заключительная статья книги, имевшая заголовок «Итоги и перспективы»[9][10], — её название являлось отсылкой к аналогично озаглавленной статье Парвуса[11][12]; именно заключительная статья Троцкого позже стала предметом «ожесточённых споров» (англ. bitter controversy)[13][14].

После выхода книги в свет полиция царской России конфисковала тираж: до читателей дошли только несколько копий произведения революционера[15][16]. При этом ещё в брошюре «До 9 января», написанной до событий Кровавого воскресенья, Троцкий приходил к выводу, что «спасти Россию может только пролетариат», и предсказывал в ближайшие месяцы или даже недели начало «всероссийского вооруженного восстания»[17] (см. Революция 1905 года).

Основные положения и их критика

Отсталость Российской империи

Авторы четырёхтомной биографии Троцкого Юрий Фельштинский и Георгий Чернявский считали, что одним из важнейших исходных положений новой концепции революционного процесса, разработанной Троцким и ставшей составной частью «Нашей революции», была констатация того факта, что Российская империя являлась в XIX — начале XX века страной «второго эшелона» капитализма — при этом она постоянно стремилась догнать более развитые (западноевропейские) страны[9][18][19]. Самодержавная Россия, по мнению Троцкого, не была в состоянии «совершить инновационный прорыв»: автор пытался в самых общих чертах проследить тенденцию к отставанию от Киевской Руси до «великих реформ» и отмены крепостного права в середине XIX века; последняя имела своей целью облегчить формирование вооружённых сил империи и сбор налогов, не создавая при этом реальных перспектив для самих освобождённых крестьян[20]. Троцкий, по мнению Фельштинского и Чернявского, показывал, что заимствование зарубежных технических, хозяйственных и иных достижений не вело к интенсивному экономическому развитию в Российской империи: иначе говоря, вошедшее в традицию стремление «догнать» не приводило к реальному достижению западного уровня жизни и технического развития[9]. Но и само отставание Российской империи не было тотальным — что отличало её от традиционных азиатских обществ, подобных Индии и Китаю начала XX века, не имевших с Европой общей границы[21].

«Догоняющая тенденция» — являясь результатом «навязывания сверху» (со стороны государей-правителей), а не снизу (по инициативе общественных организаций, стремившихся в те годы преимущественно к хозяйственной и управленческой самостоятельности) — не была в состоянии привести к созданию такого «фундаментального института противостояния Средневековью», каковым являлись европейские города, отличавшиеся всё более интенсивной самостоятельной экономической и политической жизнью[9]. В то время как города России являлись лишь административными, военными и налоговыми центрами[22][23] — крепостями[24].

| Когда во второй половине XIX века началось у нас широкое развитие капиталистической индустрии, оно застало не городское ремесло, а главным образом деревенское кустарничество[24]. |

Троцкий, по версии Фельштинского и Чернявского, обращал внимание на то, что Российская империя и её предшественники, в согласии с марксистскими идеями[25], развивались как надстройка над медленно эволюционировавшим примитивным обществом: государство совершенствовалось и укреплялось, подчиняясь инстинкту самосохранения[26] и превращаясь во всё более самостоятельную (относительно общества) и мощную структуру. По Троцкому, это происходило под внешним давлением: прежде всего в виде татаро-монгольских, польско-литовских и шведских нашествий. Выживание государства под подобным давлением требовало «величайшего напряжения сил», поэтому оно поглощало непропорционально большую долю материальных благ и ресурсов, производимых обществом, а также активно занимало деньги на Западе[27][28]. Государство также одновременно нуждалось и в мощном аппарате насилия и контроля — в жёсткой иерархической (военной) структуре[9], которая, согласно подсчётам Троцкого, поглощала более половины государственного бюджета империи и бюрократизировала жизнь страны. Основное финансовое бремя при этом ложилось на крестьян, экономическая жизнь которых, и без того осложнённая «суровым климатом и огромными пространствами»[24], таким образом окончательно подрывалась[29].

| [Российское] государство сформировалось не под влиянием импульсов, исходящих от самого русского общества, но под враждебным давлением сильных европейских держав[30]. |

В отличие от Запада, в Российской империи само государство, в понимании Троцкого, породило сословия (данную мысль ранее высказывал Милюков[24][23]) и заложило фундамент современной промышленности — прежде всего военной[26]. Отсюда Троцкий делал вывод, что российский буржуазный класс, ведший практически паразитическое существование, является объективно слабым и целиком зависит от самодержавной власти: он неспособен стать самостоятельным социальным субъектом — носителем хозяйственной и политической альтернативы самодержавию (как это произошло в странах Западной Европы)[31][32]. Иначе говоря, торгово-промышленное сословие в империи было обречено на всестороннюю зависимость от государства, то есть в конечном счёте от самодержца. Из этого следовал вывод Троцкого, что в российских условиях чисто буржуазная революция, способная свергнуть царизм и «очистить страну от полуфеодальных пережитков»[30], была невозможна[9][33]. Российский царизм, согласно анализу будущего наркома, являлся промежуточной формой между европейским абсолютизмом и азиатским деспотизмом[34]. Именно эти особенности как российской истории, так и классовой структуры российского общества в начале XX века, означали, что пролетариату Российской империи — сконцентрированному на крупных передовых предприятиях[35], имплантированных зарубежными предпринимателями[36] — было суждено, по версии Троцкого, сыграть ключевую роль в революции[37], неизбежной по причине внутренних конфликтов искусственной системы, в которой отсутствовал средний класс[38].

| Даже русская мысль и наука кажутся продуктом государства[24]. |

При этом видимая мощь империи — состоявшая из набора атрибутов, свойственных западным Великим державам, и позволявшая русским царям регулярно вмешиваться военным путём в европейскую политику — была лишь иллюзией безопасности как от внешних, так и от внутренних угроз[28]. Малочисленность российского пролетариата не являлась, по мысли Троцкого, существенным препятствием для революционного захвата рабочими власти: в частности потому, что именно рабочие обеспечивали функционирование железнодорожной сети страны, без которой не могла функционировать и её экономика в целом[39] («тысяча бастующих железнодорожников политически более эффективна, чем миллион рассеянных по стране крестьян»[40]). Иначе говоря, российским пролетариям было даже проще прийти к власти, чем их западноевропейским коллегам[41][42]; «эмбрионом» подобного рабочего правительства являлся сам Петербургский совет, который возглавлял Троцкий[1].

В книге будущий наркомвоенмор затрагивал и военные аспекты надвигающейся революции: уже в 1906 году Троцкий выступал против партизанской тактики военной борьбы, являясь сторонником массового вооружения населения (особенно рабочих, разделяющих идеи социализма) и построения регулярной армии, способной разбить буржуазного противника в открытом сражении[43] (см. Царицынский конфликт):

| Вооружить революцию, значит у нас прежде всего вооружить рабочих. |

Профессор Дэвид Дэвис, в своём обзоре английского перевода книги «1905», писал о четырёх «чётко проработанных идеях» (англ. clear elaboration of ideas) Троцкого, которые вытекали из его опыта 1905 года и которые в совокупности создали революционеру его «отличительную позицию» (англ. distinctive position) в истории русской революционной мысли. К этим идеям будущего наркома Дэвис относил: проницательное понимание особенностей России как государства и того факта, что революция в Российской империи не пойдёт в соответствии с западными прецедентами; признание того, что ход истории определяется не столько рациональным расчётом людей, сколько их готовностью к активным действиям; осознание важности военной силы в революции и решающей роли армии в подведении окончательного итога борьбы за власть; понимание значения Совета рабочих депутатов как революционного института[44]. При этом недостатком ключевого тезиса Троцкого о возможности перманентной революции в конечном счёте было нежелание автора отвечать на вопросы, беспокоившие других участников событий 1905 года: о связи между социал-демократической партией и Советами, о взаимоотношениях пролетариата с крестьянством, о связи между русской революцией и европейским пролетариатом, а также между инстинктом масс и реалистичной мудростью отдельных людей; все эти пункты оказались «не столь гладкими», как предполагал в то время Троцкий[45].

Закон неравномерного и комбинированного развития

Фельштинский и Чернявский отмечали, что уже значительно позже — в конце 1920-х и начале 1930-х годов — Троцкий более чётко сформулировал те общие положения, которые лежали в основе его рассуждений о предпосылках перманентной революции; он назвал их «законом неравномерного и комбинированного развития»[46][47][48][10][49]. По существу, положения закона к тому моменту уже содержались в публикациях Троцкого, увидевших свет ещё в начала века в рамках книги «Наша революция»[9][50] — с данным утверждением был согласен и историк Георг Лихтхейм, отмечавший, что более зрелые формулировки из книги «Перманентная революция» и «Сталин» по существу не расходятся с исходным тезисом[51][52][53][54], а лишь являются его защитой от последующей критики[55].

Закон неравномерного и комбинированного развития, в формулировке Троцкого, отрицал наличие обязательной прямой связи между развитием производительных сил (см. Марксистская политическая экономия) и политической ролью пролетариата в той или иной стране, на том или ином этапе её развития[56]: в частности, несмотря на десятикратное превосходство США над Российской империей по уровню промышленного производства в начале XX века, политическая роль российского пролетариата была, по мысли Троцкого, несравнимо выше таковой у американского[57][58].

По мнению профессоров Ховарда и Кинга, идеи Троцкого из «Нашей революции» — «самого радикального из произведений русского революционного социализма»[59] — отрицали мысль, высказанную ранее Карлом Марксом и развитую в сочинениях Георгия Плеханова и Владимира Ленина — «страна, промышленно более развитая, показывает менее развитой стране лишь картину её собственного будущего» — и, таким образом, революционные идеи будущего наркома меняли представление о самом пути вестернизации России. Троцкий сформулировал принципы политической экономии, благодаря которым глубже, чем любой другой теоретик, приблизился к пониманию как структуры, так и противоречий царской модернизации Российском империи — а, следовательно, и природы русского революционного процесса. Троцкий, по мысли Ховарда и Кинга, утверждал, что как в прошлом Россия не шла по следам развитого Запада, так и её будущий путь являлся иным[60]: в частности, демократический путь построения социализма на территории империи исключался революционером[61] .

Россия и Европа

Составной частью рассуждений Троцкого стал вывод как о необходимости, так и о неизбежности общемировой революции[9]. Раздел «Европа и революция» был заключительным в статье «Итоги и перспективы» и, по мнению Фельштинского и Чернявского, рассматривался автором как наиболее весомый. В нём утверждалось, что российский пролетариат — даже если бы ему удалось прийти к власти вследствие временной конъюнктуры буржуазной революции — неизбежно встретился бы с враждебностью со стороны мировой реакции, заинтересованной, помимо прочего, и в выплате царских долгов[35][62], и в безопасности своих капиталов[63]; в то же время российские рабочие после начала революции могли рассчитывать на поддержку мирового пролетариата. Троцкий предполагал, что если пролетарская власть в России окажется «предоставленной самой себе», то она — как и в любой другой отсталой стране — неизбежно будет уничтожена контрреволюцией. Таким образом, пролетариату «ничего другого не останется, как связать судьбу своего политического господства и, следовательно, судьбу всей российской революции с судьбой социалистической революции в Европе[64]»[65][66]. Троцкий полагал, что западноевропейские рабочие примут сторону российских товарищей при попытке международной буржуазии сокрушить русскую революцию[35][67]; он считал пролетариат европейских стран более надёжным союзником, чем российская буржуазия или крестьянство империи[68]; аграрная проблема империи способствовала подготовке революции, однако после осуществления революционных преобразований становилась препятствием[69].

Фельштинский и Чернявский отмечали, что создатель концепции не вдавался в детали, полагая, что конкретные пути превращения российской революции в международную — точно так же, как и конкретные сроки, — предсказать невозможно. Читателям лишь давалось понять, что перманентная революция — вопрос не столетий, а сравнительно близкой перспективы. Для того чтобы «оградить себя от упреков в маниловщине», Троцкий многократно подчёркивал условность приведённых им схем: их зависимость от конкретных исторических событий[70][71][72]. Сущность же концепции перманентной революции, по мнению Фельштинского и Чернявского, состояла в том, что социалистическая революция начнётся на национальной почве, «развернётся» на интернациональной и завершится на общемировой[73][74][75][35]. Последствия же революции только в России, без распространения на развитые страны, были предсказаны Троцким как «уничтожение» или «эрозия», по причине примитивности экономики, культуры и социума[76][67][77]. Профессор Николай Васецкий в 1990 году сформулировал данный принцип как «либо всё, либо ничего»[78][79].

| Восточная революция заражает западный пролетариат революционным идеализмом и рождает в нём желание заговорить с врагом «по-русски»[80] |

Израильский историк Шмуэль Галай, анализируя проблемы, с которыми столкнулась марксистская теория в начале XX века, отмечал, что Троцкий (в отличие от Владимира Ленина) сумел дать более теоретический ответ на события 1905 года: в противоречии с марксистской мыслью своего времени глава Санкт-Петербургского совета пришёл к выводу, что революционный потенциал пролетариата определяется не его бедностью или численностью, а способностью «парализовать капиталистическую экономику». Из данного положения Троцкий, собственно, и делал вывод о возможности социалистической революции в отсталых государствах с малочисленным рабочим классом[81].

Профессор русской истории и директор Института Восточноевропейских исследований Университета Амстердама Бруно Наарден отмечал, что Троцкий говорил о перманентной революции как о явлении, способном объединить Россию и Европу. В начале XX века данный тезис не был нов, поскольку восходил своими корнями к подобной идее, высказанной ещё Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом, с которой к тому моменту уже «забавлялись» (англ. toyed) западноевропейские социалисты[82]. Российский экономист, доктор экономических наук Егор Гайдар считал, что в книге Троцкого была наиболее ярко выражена линия, получившая широкое распространение в российском обществе тех лет и заключавшаяся в возможности для русской революции стать «детонатором» для революционного подъёма на Западе: после чего «социалистическая Европа», в свою очередь, поможет построить социализм и на территории Российской империи (в рамках единых «Соединённых Штатов Европы»[83]). По версии Гайдара, данная цепочка рассуждений позволяла «затолкать» российский социально-экономический кризис в «узкую логику действий радикальной партии» — давала возможность совместить «светскую религию и политическую практику»[84][85][41].

| Нельзя сомневаться и в том, что социалистическая революция на Западе позволит нам непосредственно и прямо превратить временное господство рабочего класса в социалистическую диктатуру[86]. |

Профессор Ивер Нейман[en] обращал внимание на то, что в «Нашей революции» Троцкий наделяет некоторые части света «эксклюзивной исторической миссией»: прогрессивная Европа для Троцкого является синонимом цивилизации, в то время как весь остальной мир представляет собой разные степени варварства. Иначе говоря, зависимость России от западного развития — как в прошлом и настоящем, так и в будущем — виделась Троцкому «непреодолимой» (англ. adamant)[87]. По мнению профессора Ричарда Стайтса, «высокоинтеллектуальное партнёрство» Троцкого с Парвусом породило теорию, которая российскими рабочими того времени воспринималась, скорее всего, наподобие карго-культа, который уже в те годы фиксировался среди жителей островов Тихого океана: некая внешняя сила придёт из-за границы, чтобы «дать» землю и другие блага цивилизации[88].

Оригинальность взгляда

Профессор Орест Мартышин, говоря о статье «Итоги и перспективы» как о первом источнике, в котором Троцкий чётко изложил свои представления о перманентной революции, отмечал, что автор «охотно» поддержал суждение Александра Парвуса[89] о том, что если социал-демократия возглавит будущую российскую революцию, то было бы резонно, если она же и сформирует новое правительство: в результате чего, по Троцкому, буржуазная революция почти сразу превратится в социалистическую. Мартышин утверждал, что именно эта идея и получила известность как теория перманентной революции и что данная концепция представляет собой попытку «форсировать события», избежав таким образом двух революций, разнесённых во времени, с этапом капитализма между ними[90]; иначе говоря, на территории отсталой России буржуазная республика была невозможна[69]. Профессор Ян Тэтчер, обсуждая в своей биографии Троцкого его работы «Наша революция» и «1905», утверждал, что, несмотря на то, что ряд элементов концепции революционера был уже известен к 1906 году из работ Парвуса, Каутского, Милюкова[91], а также ряда социалистов-революционеров[92][93] (включая Михаила Гоца[94][95]), их синтез был оригинальным[96][97][98]. Иначе говоря, используя те же предпосылки, что и Парвус, Троцкому удалось создать теорию перманентной революции, отличную от концепций других авторов начала XX века[99][100][101]. Профессор Перри Андерсон считал «Итоги и перспективы» (Результаты и перспективы) первым стратегическим политическим анализом научного характера в истории марксизма[102].

Биограф Троцкого Исаак Дойчер, считавший, что события в России 1917 года подтверждали прогнозы Троцкого[103][104], в своей трилогии, посвящённой жизни революционера, говорил о статье «Итоги и перспективы» как о работе, в которой автор дал «полное, почти математически сжатое изложение теории „перманентной революции“» («достиг пика своего развития»[105]): Троцкий проанализировал недавние ключевые события в перспективе «извечных течений» истории России и определил место российской революции в мире. Дойчер также считал, что Троцкий недвусмысленно противопоставил своё видение будущей революции общепринятым взглядам марксистов своего времени, считавшим, что в «старых капиталистических странах» почва для революции уже подготовлена, и ожидавшим «победы социализма» сначала на Западе (в то время как в странах Востока буржуазия только будет приходить к власти): работа Троцкого по-новому сформулировала или даже радикально пересмотрела перспективы социалистической революции как таковой — чего не делалось со времен «Коммунистического манифеста» 1847 года[106]. При этом только «отвращение» Троцкого к анализу текстов, по версии Дойчера, помешало революционеру «забить» свою книгу «полезными» цитатами из трудов основателей марксизма[40]. Дойчер также добавлял, что «Троцкий ни на минуту не мог себе представить, что русская революция будет десятилетиями выживать в изоляции»[71]: революционеру «не приходило в голову», что пролетарская партия сможет длительное время управлять огромной страной против воли крестьянского большинства[107].

Профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и бывший президент Венгерской академии наук Иван Беренд[en] обращал внимание на то, что, утверждая в книге о необходимости общемировой революции, Троцкий по сути переформулировал тезис Маркса и Энгельса из их работы «Немецкая идеология», написанной ещё в 1847 году, но изданной только в 1932 году в СССР. Идея основателей марксизма заключалась в том, что при отсутствии высокоразвитого общества революция приведёт «только к распространению бедности, и борьба за самое необходимое начнётся снова» (англ. only poverty would be distributed and the struggle for the necessities would start again)[76][109].

|

Троцкий никогда не отрицал, что материальные условия в России недостаточно развиты, чтобы позволить совершить [социалистическую] революцию. Но он утверждал, что это не подрывало самой возможности начать её[110].

|

Trotsky never denied that the material conditions in Russia were insufficiently mature to allow the consummation of such a revolution. Вut he did argue that this did not undermine the ability to begin it. |

Влияние

После публикации «Нашей революции» Троцкий «стяжал себе известность» в кругах социалистических теоретиков и практиков, но большинство из них, согласно Фельштинскому и Чернявскому, отнеслись к концепции резко отрицательно или, как минимум, с подозрением[73]. При этом вывод о возможности избежать длительного капиталистического этапа существенно отличал позицию Троцкого от мнения Парвуса[111]. Взгляды Троцкого также были немного левее политической позиции Ленина в те годы — в частности, в вопросе о роли крестьянства в будущей революции[112][113][114][115], которому Троцкий отводил роль «младшего партнёра» при диктатуре пролетариата[116][117][118][119]; позже Иосиф Сталин «чрезмерно преувеличил» (англ. magnified out of all proportion)[120] или «фальсифицировал»[121] данное расхождение, сделав перманентную революцию главной «ересью» Троцкого против ленинизма[122][123][124][125][126][127][128] (см. Внутрипартийная борьба в ВКП(б) в 1920-е годы).

При этом в самом 1905 году Роза Люксембург, Каутский и Ленин ссылались на «перманентную революцию» в своих работах[129][130]: Ленин вновь вернулся к идеям перманентной революции уже в годы Первой мировой войны[131]. Меньшевики Александр Мартынов, Юлий Мартов, Павел Аксельрод и Фёдор Дан[132] также обсуждали концепцию Троцкого, хотя постепенно и охладели к ней, ссылаясь на невозможность самого захвата власти российскими рабочими («посчитали очередной краткий очерк „троцкизма“ пустым мечтанием»[15][133][134]). В частности, ещё в марте 1905 года Мартынов опубликовал в «Искре» серию статей под общим названием «Революционные перспективы»[135][136][137], где отстаивал тезис о существовании в России городской буржуазной демократии, у которой, по его мнению, были «определённые революционные потенции»[138]. При этом в последней декаде апреля 1905 года[139], на конференции в Женеве, меньшевистская фракция приняла резолюцию, которая допускала саму возможность социалистической революции в Российской империи, если русская революция затем сможет перенестись и в развитые страны Западной Европы[68], а через год, в марте 1906, меньшевики опубликовали свою платформу, в которой содержались отголоски теории Парвуса—Троцкого[140].

В результате книга «Наша революция», в которой автор предвидел пролетарскую революцию в России[141][142][101], не только стала новым этапом в политической мысли Троцкого, но и привела к его изоляции в социал-демократическом движении начала XX века[143] — он стал «чужим среди своих»[15]. При этом исторические данные, собранные уже в конце XX — начале XXI века, подтверждали верность в целом анализа Троцкого экономики Российской империи в последние годы её существования[144][145][146].

Издания

Книга Троцкого была впервые легально[16] издана в книгоиздательстве Н. М. Глаголева — редактора газеты «День»; возможно, издателем являлся Николай Матвеевич Глаголев (род. 1880) — редактор журнала «Вестник воздухоплавания», выходившего в начале XX века в Санкт-Петербурге[147]. К середине XX века оригинальное издание стало «библиографической редкостью»[14] — в частности, в 1990 году профессору Николаю Васецкому, при подготовке первого с конца 1920-х годов переиздания в СССР работ Троцкого, «не удалось разыскать» дореволюционное издание[148]:

- Троцкий Н. Наша революция. — СПб.: книгоиздательство Н. Глаголева, тип. «Север», 1906. — 286 с.

Часть из собранных в книге статей выходили в виде отдельных брошюр и ранее 1906 года:

- Троцкий Н. Конституция «Освобожденцев». — СПб.: Тип. товарищества «Общественная польза», РСДРП, 1906. — 19 с.

- Троцкий Н. До девятого января / Н. Троцкий; с предисл. Парвуса; РСДРП. — Женева: Тип. Партии, РСДРП, 1905. — XIV, 64 с.

- Троцкий Н. Предисловие (Роль пролетариата и буржуазии в 1848 году в Германии) // Речь перед судом присяжных / Ф. Лассаль. — СПб.: «Молот», 1905. — 95 с.

После октября 1917 года статья «Итоги и перспективы», которую иногда ошибочно считают вышедшей раньше самой книги[149], была «достоверно»[14] перепечатана в виде отдельной брошюры, а также — к концу года — вышла на русском языке в Берлине под заголовком «Перспективы русской революции»[51]. Последняя глава и два последних предложения предшествующей главы, предсказывавшие европейскую социалистическую революцию как результат войны, были исключены из немецкого издания «из уважения» (англ. out of respect) к цензуре времён Первой мировой войны[150].

- Троцкий Л. Перспективы русской революціи. — Берлин: Изд. т-ва И. П. Ладыжникова, 1917. — 84 с. — (Социально-политическая библиотека, 3).

В 1919 году статья «Итоги и перспективы» вышла в Советской России отдельным изданием[148], получив широкую известность[151]:

- Троцкий Л. Д. Итоги и перспективы. Движущие силы революции. — М.: «Советский мир», 1919. — 86 с.

В предисловии к данной брошюре сам Троцкий отмечал[70], что:

| В отношении оценки внутренних сил революции и её перспектив автор не примыкал [в 1906 году] ни к тому ни к другому из главных течений в русском рабочем движении. Защищавшаяся автором точка зрения может быть схематически формулирована так. Начавшись как буржуазная по своим ближайшим задачам, революция скоро развернёт могущественные классовые противоречия и приведёт к победе, лишь передав власть единственному классу, способному встать во главе угнетённых масс, то есть пролетариату. Встав у власти, пролетариат не только не захочет, но и не сможет ограничиться буржуазно-демократической программой. Он сможет довести революцию до конца только в том случае, если русская революция перейдёт в революцию европейского пролетариата[152]. |

В 1922 году в Москве вышла книга Троцкого «1905», составленная из двух ранее издававшихся текстов автора о событиях 1905 года: «Нашей революции» и немецкоязычной книги «Rußland in der Revolution»[153], изданной в Дрездене в 1909 году[154][36]. Вследствие этого книгу «1905» иногда датируют 1909 годом, а московский тираж 1922 считают переизданием[155][156][157][158]:

- Троцкий Л. Д. 1905. — М.: Госиздат, 1922. — 427 с.

Переводы

В 1918 году в Нью-Йорке был опубликован сокращённый английский перевод, выполненный Моисеем Ольгиным, всей книги Троцкого от 1906 года — под названием «Our Revolution»[51]:

- Trotsky L. Our Revolution: Essays on Working-Class and International Revolution, 1904—1917 / transl. by M. J. Olgin. — New York: Henry Holt and Co., 1918. — 220 p.

В данной версии, включавшей в себя ряд биографий и пояснений, статья «Итоги и перспективы» — «Prospects of a Labor Dictatorship (results and prospects)» — появилась практически целиком: предложения из предпоследней главы и большая часть последней главы, опущенной в берлинском издании, стали доступны англоязычным читателям[150][13][159]. В англоязычных источниках используется несколько вариантов перевода названия статьи: «Itogi i perspektivy», «Results and prospects», а также — версия, изданная в Москве в 1921 году, — «A review and some perspectives»[160][161].

В 1909 году в Дрездене вышла немецкоязычная книга Троцкого «Rußland in der Revolution», являвшаяся отчасти переводом «Нашей революции»[51], — текст статей при переводе был существенно адаптирован автором для не русскоязычных читателей[162]:

- Trotzki L. Rußland in der Revolution. — Dresden: Buch Druck und Verlag von Kaden & Comp., 1909. — 318 p.

Уже в 1919 году книга Троцкого была переведена на идиш[163]; к 1989 году часть «Итоги и перспективы» была издана на арабском (1965), китайском (1966, переиздана в 1984), французском (1968, переиздана в 1969 и 1974), нидерландском (1971), фарси (1976), итальянском (1976), японском (1961, переиздана в 1967), сербскохорватском (1971), португальском (1973), испанском (1971), шведском (1972) и турецком (1976) языках[164].

Текст

- На русском языке

- До 9 января (первая статья книги)

- Капитал в оппозиции (вторая статья)

- Конституция «освобожденцев» (третья статья)

- Как делали Государственную Думу (четвёртая статья)

- Открытое письмо профессору П. Н. Милюкову (пятая статья)

- Стачка в октябре (шестая статья)

- Господин Петр Струве в политике (восьмая статья)

- Итоги и перспективы (заключительная статья книги)

- На английском языке

- Leon Trotsky «Our Revolution» (книга 1918 года)

- Leon Trotsky «1905» (книга «1905»)

- На немецком языке

Примечания

- 1 2 Schurer, 1961, p. 466.

- ↑ Knei-Paz, 1978, pp. 28—29, 176.

- ↑ Тютюкин, 2002, с. 140.

- ↑ Howard, King, 1989, p. 230.

- ↑ Фельштинский, Чернявский, 2012, с. [87]—[88].

- ↑ Емельянов, 2003, с. [132]—[133].

- ↑ Дойчер, 2006, с. 158.

- 1 2 Дойчер, 2006, с. 160.

- 1 2 3 4 5 6 7 8 Фельштинский, Чернявский, 2012, с. [88].

- 1 2 Daniels, 2016.

- ↑ Carr, 1951, pp. 58, 61.

- ↑ Парвус, 1905.

- 1 2 Skilling, 1961, p. 10.

- 1 2 3 Дойчер, 2006, с. 161.

- 1 2 3 Дойчер, 2006, с. 174.

- 1 2 Тютюкин, Шелохаев, 1996, с. 73.

- ↑ Тютюкин, 2002, с. 112.

- ↑ Mendel, 1961, pp. 104—117.

- ↑ Straus, 1998, pp. 11—12.

- ↑ Knei-Paz, 1978, pp. 67—68.

- ↑ Knei-Paz, 1978, pp. 65—66.

- ↑ Knei-Paz, 1978, p. 78.

- 1 2 Neumann, 2016, p. 75.

- 1 2 3 4 5 Дойчер, 2006, с. 163.

- ↑ Thatcher, 1991, p. 235.

- 1 2 Knei-Paz, 1978, p. 66.

- ↑ Thatcher, 2005, pp. 36—37.

- 1 2 Knei-Paz, 1978, p. 72.

- ↑ Knei-Paz, 1978, p. 67.

- 1 2 Дойчер, 2006, с. 162.

- ↑ Knei-Paz, 1978, pp. 68—69, 82.

- ↑ Brahm, 1963, s. 537.

- ↑ Treadgold, 1973, p. 233.

- ↑ Knei-Paz, 1978, p. 70.

- 1 2 3 4 Thatcher, 2005, p. 37.

- 1 2 Löwy, 2010, p. 51.

- ↑ Thatcher, 2005, p. 36.

- ↑ Knei-Paz, 1978, pp. 70, 83.

- ↑ Knei-Paz, 1978, pp. 85—86.

- 1 2 Дойчер, 2006, с. 168.

- 1 2 Berend, 2016, p. 130.

- ↑ Wistrich, 1982, pp. 51, 58.

- ↑ Nelson, 1988, pp. 49—51.

- ↑ Davies, 1973, p. 817.

- ↑ Davies, 1973, p. 818.

- ↑ Thatcher, 1991, pp. 244—245.

- ↑ Dunford, Liu, 2017, pp. 3—4, 14.

- ↑ Glenn, 2012, pp. 75, 79.

- ↑ Андерсон, 1991, с. 128.

- ↑ Schultz, 2014, s. 252.

- 1 2 3 4 Lichtheim, 2015, p. 333.

- ↑ Skilling, 1961, p. 11.

- ↑ Anweiler, 1975, p. 279.

- ↑ Howard, King, 1989, p. 232.

- ↑ Skilling, 1961, p. 23.

- ↑ Saccarelli, 2008, pp. 99—101, 247—248.

- ↑ Löwy, 2010, pp. 51—57.

- ↑ Brossat, 1974, pp. 16—20.

- ↑ Howard, King, 1989, p. 223.

- ↑ Howard, King, 1989, p. 222.

- ↑ Howard, King, 1989, p. 224.

- ↑ Knei-Paz, 1978, p. 82.

- ↑ Дойчер, 2006, с. 164.

- ↑ Троцкий, 1906, с. 286.

- ↑ Фельштинский, Чернявский, 2012, с. [88]—[89].

- ↑ Münster, 1973, s. 12, 40.

- 1 2 Berend, 2016, p. 131.

- 1 2 Kingston-Mann, 1979, p. 439.

- 1 2 Howard, King, 1989, p. 225.

- 1 2 Фельштинский, Чернявский, 2012, с. [89].

- 1 2 Дойчер, 2006, с. 171.

- ↑ Howard, King, 1989, pp. 237—238.

- 1 2 Фельштинский, Чернявский, 2012, с. [90].

- ↑ Berend, 1998, pp. 203—204.

- ↑ Pantsov, 2013, pp. 12—13.

- 1 2 Berend, 1998, p. 204.

- ↑ Wistrich, 1982, p. 62.

- ↑ Васецкий, 1990, с. 40.

- ↑ Tetsch, 1973, s. 86—87.

- ↑ Дойчер, 2006, с. 170.

- ↑ Galai, 2002, pp. 73—74, 265.

- ↑ Naarden, 2002, pp. 198—199.

- ↑ Neumann, 2016, p. 76.

- ↑ Гайдар, 2005, с. 286—287.

- ↑ Skilling, 1961, p. 12.

- ↑ Троцкий, 1906, с. 278.

- ↑ Neumann, 2016, pp. 75—77.

- ↑ Stites, 1988, p. 40.

- ↑ Парвус, 1906.

- ↑ Мартышин, 2016, с. [703].

- ↑ Милюков, 1896—1898.

- ↑ Berlin, 1960, pp. xv—xviii.

- ↑ Rowney, 1977, p. 30.

- ↑ Perrie, 1973, pp. 411, 413.

- ↑ Billington, 2011, p. 640.

- ↑ Thatcher, 2005, pp. 37—38.

- ↑ Howard, King, 1989, pp. 225, 229—230.

- ↑ Slavin, 1980, p. 73.

- ↑ Larsson, 1970, p. 286.

- ↑ Neumann, 2016, p. 74.

- 1 2 Saccarelli, 2008, p. 99.

- ↑ Андерсон, 1991, с. 22.

- ↑ Дойчер, 2006, с. 169.

- ↑ Андерсон, 1991, с. 146, 128.

- ↑ Дойчер, 2006, с. 173.

- ↑ Дойчер, 2006, с. 161—162.

- ↑ Дойчер, 2006, с. 172.

- ↑ Маркс, 1955, с. 13.

- ↑ Багатурия, 1983, с. 420—421.

- ↑ Howard, King, 1989, p. 227.

- ↑ Земан, Шарлау, 2007, с. [251].

- ↑ Anweiler, 1975, p. 87.

- ↑ Pantsov, 2013, p. 13.

- ↑ Kingston-Mann, 1979, pp. 449—452.

- ↑ Billington, 2011, pp. 468, 598.

- ↑ Дойчер, 2006, с. 166.

- ↑ Rowney, 1977, p. 31.

- ↑ Васецкий, 1990, с. 439.

- ↑ Twiss, 2015, p. 34.

- ↑ Skilling, 1961, pp. 12, 29—30.

- ↑ Pantsov, 2013, pp. 12—16.

- ↑ Зародов, 1981, с. 233.

- ↑ Meyer, 1957, pp. 140—144, 266—267.

- ↑ Carr, 1951, pp. 53—63.

- ↑ Plamenatz, 1954, pp. 283—287.

- ↑ Фельштинский, Чернявский, 2012, с. [85]—[87].

- ↑ Deutscher, 1973, p. 18.

- ↑ Дэй, 2013, с. 229—234.

- ↑ Thatcher, 2005, pp. 38—39.

- ↑ Schurer, 1961, pp. 466—467, 471.

- ↑ Тютюкин, Шелохаев, 1996, с. 75.

- ↑ Тютюкин, 2002, с. 227.

- ↑ Мартов, 1905.

- ↑ Тютюкин, 2002, с. 228.

- ↑ Мартынов, №90, 1905.

- ↑ Мартынов, №93, 1905.

- ↑ Мартынов, №95, 1905.

- ↑ Тютюкин, 2002, с. 113.

- ↑ Тютюкин, 2002, с. 116.

- ↑ Тютюкин, 2002, с. 157—158.

- ↑ Rowney, 1977, p. 33.

- ↑ Schurer, 1961, pp. 470—471.

- ↑ Thatcher, 2005, pp. 39—40.

- ↑ Thatcher, 2005, pp. 40—42.

- ↑ Рейман, 1994, с. 195—201.

- ↑ Степанов, 1993, с. 160—163.

- ↑ Орлова, 2017.

- 1 2 Васецкий, 1990, с. 414.

- ↑ Straus, 1998, p. 295.

- 1 2 Carr, 1951, p. 58.

- ↑ Тютюкин, Шелохаев, 1996, с. 73—74.

- ↑ Троцкий, 1919, с. 4—5.

- ↑ Trotzki, 1909.

- ↑ Шеррер, 2005.

- ↑ Thatcher, 2005, pp. 36, 102.

- ↑ Тютюкин, Шелохаев, 1996, с. 74.

- ↑ Howard, King, 1989, p. 239.

- ↑ Heyman, 1976, p. 96.

- ↑ Sinclair, 1989, pp. 1245—1246.

- ↑ Nelson, 1988, p. 135.

- ↑ Trotsky, 1969, p. 25.

- ↑ Троцкий, 1922, предисловие, с. 8—9.

- ↑ Sinclair, 1989, p. 22.

- ↑ Sinclair, 1989, p. 23.

Литература

- Книги

- Андерсон П. Размышления о западном марксизме; На путях исторического материализма. — М.: Интер-Версо, 1991. — 271 с. — 10 000 экз. — ISBN 5-85217-009-7.

- Багатурия Г. А. «Немецкая идеология» // Философский энциклопедический словарь / Гл. редакция: Л. Ф. Ильичёв, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалёв, В. Г. Панов. — М.: Советская энциклопедия, 1983. — 840 с. — 150 000 экз.

- Васецкий Н. А. Л. Д. Троцкий: Политический портрет // К истории русской революции / Л. Д. Троцкий; Сост., авт. биограф. очерка и примеч. Н. А. Васецкий. — М.: Политиздат, 1990. — 447 с. — 150 000 экз. — ISBN 5-250-01372-4.

- Гайдар Е. Т. Марксизм и подготовка идеологических основ социалистического эксперимента // Долгое время. Россия в мире: очерки экономической истории. — М.: Дело, 2005. — 656 с. — ISBN 5-7749-0389-3.

- Р. Б. Дэй. Лев Троцкий и политика экономической изоляции = Leon Trotsky and the Politics of Economic Isolation / науч. ред. А. А. Белых; пер. с англ. А. В. Белых. — М.: Дело, 2013. — 469, [1] с. — (Экономическая история в прошлом и настоящем / Российская акад. народного хозяйства и гос. службы при Президенте Российской Федерации). — 1000 экз. — ISBN 978-5-7749-0766-3.

- Дойчер И. «Перманентная революция» // Троцкий. Вооруженный пророк. 1879—1921. — М.: Центрполиграф, 2006. — 527 с. — ISBN 5-9524-2147-4.

- Емельянов Ю. В. Среди волн революционной бури // Троцкий. Мифы и личность. — М.: Вече, 2003. — 477 с. — (Досье без ретуши). — ISBN 5-94538-345-7.

- Зародов К. И. Ленинизм и современные проблемы перехода от капитализма к социализму. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Мысль, 1981. — 469 с.

- Земан З., Шарлау У. Санкт-Петербург, 1905 // Кредит на революцию. План Парвуса. — М.: Центрполиграф, 2007. — 436 с. — ISBN 978-5-9524-2941-3.

- Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Собрание сочинений. — 2-е изд. — М.: Политиздат, 1955. — Т. 3. — 689 с.

- Марксистская политическая и правовая мысль // История политических и правовых учений. Учебник / под общ. ред. О. В. Мартышина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: «Проспект», 2016. — 800 с. — ISBN 9785392205615. — ISBN 978-5-392-20817-3.

- Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры. 3 части = Очерки по исторiи русской культуры. — СПб.: Издание журнала «Мир Божий», 1896—1898. — 984 с.

- Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры. — М.: Директмедиа Паблишинг, 2007. — 4144 с. — ISBN 978-5-94865-218-4.

- Парвус. Россия и революция. — СПб.: книгоиздательство Н. Глаголева, 1906. — 264 с.

- Тютюкин С. В. Меньшевики в начале революции // Меньшевизм: страницы истории. — М.: РОССПЭН, 2002. — 560 с. — 1500 экз. — ISBN 5-8243-0310-X.

- Тютюкин С. В., Шелохаев В. В. Теория «перманентной» революции // Марксисты и русская революция (1905 — февраль 1917 г.). — М.: РОССПЭН, 1996. — 240 с. — 2000 экз. — ISBN 5-86004-041-5.

- Фельштинский Ю., Чернявский Г. Концепция перманентной революции // Лев Троцкий. Книга 1. Революционер. 1879—1917 гг. — М.: Центрполиграф, 2012. — 448 с. — ISBN 978-5-227-03783-1.

- Anweiler O. Rätebewegung in Russland, 1905—1921. — Knopf Doubleday Publishing Group, 1975. — 337 p. — ISBN 9780394471051. — ISBN 0394471059.

- Berend I. T.[en]. The centrally planned economic system // An Economic History of Twentieth-Century Europe: Economic Regimes from Laissez-Faire to Globalization. — Cambridge University Press, 2016. — 368 p. — ISBN 9781107136427. — ISBN 1107136423.

- Berend I. T.[en]. Decades of Crisis: Central and Eastern Europe Before World War II. — University of California Press, 1998. — 437 p. — ISBN 9780520206175. — ISBN 0520206177.

- Berlin I. Introduction // Roots of revolution: a history of the populist and socialist movements in nineteenth century Russia = Il populismo Russo / Fr. Venturi. — Knopf, 1960. — 850 p. — ISBN 9781842122532. — ISBN 1842122533.

- Billington J. H. Пожар в умах человеческих: происхождение Революционной веры = Fire in the Minds of Men: Origins of the Revolutionary Faith. — Transaction Publishers, 2011. — 677 p. — ISBN 9781412814010. — ISBN 1412814014. — ISBN 0-465-02405-X.

- Brossat A.[fr]. Aux origines de la révolution permanente: la pensée politique du jeune Trotsky. — F. Maspero, 1974. — 319 p. — (Les Textes à l'appui. Histoire contemporaine).

- Carr E. H. The Man and the Instrument: 1905 and After // A History of Soviet Russia: The Bolshevik Revolution, 1917—1923. — Macmillan, 1951. — Т. 1. — 557 p.

- Deutscher I. Introduction // The Age of Permanent Revolution: A Trotsky Anthology. — New York: Dell Publishing, 1973. — 384 p.

- Galai S. The birth of the democratic intelligentsia // The Liberation Movement in Russia 1900—1905. — Cambridge University Press, 2002. — 336 p. — (Cambridge Russian, Soviet and Post-Soviet Studies, Vol. 10). — ISBN 9780521526470. — ISBN 0521526477.

- Howard M. C., King J. E. Trotsky on Uneven and Combined Development // A History of Marxian Economics. — Princeton University Press, 1989. — Т. I: 1883—1929. — 374 p. — (Princeton Legacy Library, 1). — ISBN 9781400860524. — ISBN 1400860520.

- Knei-Paz B. Социальная и политическая мысль Льва Троцкого = The Social and Political Thought of Leon Trotsky. — 1st. — Oxford University Press, 1978. — 652 p. — ISBN 9780198272335. — ISBN 0198272340.

- Larsson R. Theories of Revolution: From Marx to the First Russian Revolution. — Stockholm: Almqvist och Wiksell, 1970. — 381 p. — (Acta Universitatis Upsaliensis: Skrifter utgivna av Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala, Issues 51—53).

- Lichtheim G. Marxian Socialism 1871—1918 // Marxism (RLE Marxism): An Historical and Critical Study. — Routledge, 2015. — 434 p. — (Routledge Library Editions: Marxism). — ISBN 9781317497004. — ISBN 1317497007.

- Löwy M. Permanent revolution in Russia // The Politics of Combined and Uneven Development: The Theory of Permanent Revolution. — Haymarket Books, 2010. — 162 p. — ISBN 9781608460687. — ISBN 1608460681.

- Mendel A. P. The Birth and Triumph of Russian Marxism // Dilemmas of progress in tsarist Russia: legal Marxism and legal Populism. — Harvard University Press, 1961. — 310 p. — (Russian Research Center studies, Vol. 43). — ISBN 978-0-674-42076-2.

- Meyer A. G.[de]. Leninism. — 3rd. — Harvard University Press, 1957. — 324 p. — (Praeger university series; Russian Research Center studies, Vol. 26).

- Münster A.[fr]. Trotzkis Theorie der permanenten Revolution. — Luchterhand, 1973. — 119 p. — (Luchterhand Typoskript). — ISBN 9783472770183. — ISBN 347277018X.

- Naarden B. 1905 a failed revolution in Russia // Socialist Europe and Revolutionary Russia: Perception and Prejudice 1848—1923. — Cambridge University Press, 2002. — 604 p. — (Perception and Prejudice 1848). — ISBN 9780521892834. — ISBN 052189283X.

- Nelson H. W. Leon Trotsky and the Art of Insurrection, 1905—1917. — Routledge, Psychology Press, 1988. — 158 p. — (Cass Series on Politics and Military Affairs, Book 1). — ISBN 9780714632728. — ISBN 0714632724.

- Neumann I. B.[en]. From the assassination of Tsar Alexander II to the First World War // Russia and the Idea of Europe: A Study in Identity and International Relations. — Taylor & Francis, 2016. — 232 p. — (New International Relations). — ISBN 9781317294702. — ISBN 131729470X.

- Pantsov A. The Bolsheviks and the Chinese Revolution 1919—1927. — Routledge, 2013. — 352 p. — (Chinese Worlds). — ISBN 9781136828935. — ISBN 1136828931. — ISBN 0-7007-1187-2.

- Plamenatz J. P.[en]. German Marxism and Russian Communism. — Longmans, Green & Co., 1954. — 356 p. — (Harper torchbooks).

- Saccarelli E. Gramsci and Trotsky in the Shadow of Stalinism: The Political Theory and Practice of Opposition. — Routledge, 2008. — 320 p. — ISBN 9781135899806. — ISBN 1135899800.

- Schultz H. Leo Trotzki, 1879—1940. Luzifer der Revolution // Europäischer Sozialismus immer anders. — Berliner Wissenschafts-Verlag (BWV), 2014. — 566 p. — ISBN 9783830533108. — ISBN 3830533101.

- Sinclair L. Trotsky. A Bibliography. 2 vol. — Camelot Press Ltd. — Brookfield: Gover Publishing Company, 1989. — Т. 2. — 1350 p. — ISBN 0-85967-820-2.

- Stites R. T. Revolution: Utopias in the Air and on the Ground. A new World // Revolutionary Dreams: Utopian Vision and Experimental Life in the Russian Revolution. — Oxford University Press, 1988. — 324 p. — ISBN 9780195363678. — ISBN 0195363671.

- Straus K. M. Factory and Community in Stalin’s Russia: The Making of an Industrial Working Class. — University of Pittsburgh Press, 1998. — 378 p. — (Pitt Russian East European). — ISBN 9780822977254. — ISBN 0822977257.

- Tetsch H. Trotzki: «Ergebnisse und Perspektiven» // Die Permanente Revolution: Ein Beitrag zur Soziologie der Revolution und zur Ideologiekritik. — Westdeutscher Verlag; Springer, 1973. — 256 p. — (Beiträge zur sozialwissenschaftlichen Forschung, 11). — ISBN 9783531111933. — ISBN 3531111930. — ISBN 978-3-663-01710-3.

- Thatcher I. D. The Young Revolutionary // Троцкий = Trotsky. — Routledge, 2005. — 264 p. — (Routledge Historical Biographies). — ISBN 9781134572144. — ISBN 113457214X.

- Thatcher I. D. Leon Trotsky and 1905 // The Russian Revolution of 1905: Centenary Perspectives / ed. A. J. Heywood, J. D. Smele. — Routledge, 2013. — 336 p. — (Routledge Studies in Modern European History, Vol. 9). — ISBN 9781134253302. — ISBN 1134253303.

- Treadgold D. W. The West in Russia and China: Religious and Secular Thought in Modern Times. — Cambridge University Press, 1973. — Т. 1. Russia, 1472—1917. — 324 p. — ISBN 9780521097253. — ISBN 0521097258.

- Trotsky L. The permanent revolution and Results and prospects. — 3rd. — Merit Publishers, 1969. — 281 p. — ISBN 0932323294. — ISBN 9780932323293.

- Twiss T. M. The Socialist Movement and Post-Revolutionary Bureaucracy // Trotsky and the Problem of Soviet Bureaucracy. — Haymarket Books, 2015. — 502 p. — (Historical Materialism Book Series, Vol. 67). — ISBN 9781608464784. — ISBN 9789004269538.

- Wistrich R. S. Trotsky : fate of a revolutionary. — New York: Stein and Day, 1982. — 235 p. — ISBN 9780812827743. — ISBN 0812827740.

- Статьи

- Мартов Ю. О. На очереди. Рабочая партия и «захват власти», как наша ближайшая задача // Искра : газета. — 1905. — 17 марта (№ 93).

- Мартынов А. Революционные перспективы // Искра : газета. — 1905. — 3 марта (№ 90).

- Мартынов А. Революционные перспективы // Искра : газета. — 1905. — 17 марта (№ 93).

- Мартынов А. Революционные перспективы // Искра : газета. — 1905. — 31 марта (№ 95).

- Орлова М. Еще раз вокруг гибели поэтессы Надежды Львовой // Октябрь : журнал. — 2017. — № 4.

- Парвус А. Итоги и перспективы // Искра : газета. — 1905. — 27 января (№ 85). — С. 2—4.

- Рейман М. Заметки по интерпретации 1917 года // Отечественная история : журнал / Институт российской истории РАН. — 1994. — № 4—5. — С. 195—204.

- Степанов А. И. Место России в мире накануне Первой мировой войны // Вопросы истории : журнал / РАН. — 1993. — № 2. — С. 156—163.

- Шеррер Ю. Революция без революционеров. 1905 год в сегодняшних российских школьных учебниках // Неприкосновенный запас : журнал. — 2005. — Т. 6, вып. 44. — ISSN 0869-6365.

- Brahm H. Trockijs Aufrufe gegen Hitler 1930—1933 (нем.) // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. — 1963. — Bd. 11, H. 4. — S. 521—542. — ISSN 0021-4019.

- Daniels R. V.[en]. Leon Trotsky (англ.) // Encyclopædia Britannica. — 2016. — 30 June.

- Davies D. A. 1905. By Trotsky Leon . Translated by Bostock Anya . Studies in the Third World Books. New York: Random House, 1971. xxi, 488 pp. $15.00. (англ.) // Slavic Review. — 1973. — December (vol. 32, iss. 4). — P. 817—818. — ISSN 0037-6779. — DOI:10.2307/2495516.

- Dunford M., Liu W. Uneven and combined development (англ.) // Regional Studies. — 2017. — January (vol. 51, iss. 1). — P. 69—85. — ISSN 0034-3404. — DOI:10.1080/00343404.2016.1262946.

- Glenn J. Uneven and combined development: a fusion of Marxism and structural realism (англ.) // Cambridge Review of International Affairs. — 2012. — March (vol. 25, iss. 1). — P. 75—95. — ISSN 0955-7571. — DOI:10.1080/09557571.2011.649245.

- Heyman N. M. Leon Trotsky's Military Education: From the Russo-Japanese War to 1917 (англ.) // The Journal of Modern History. — 1976. — June (vol. 48, iss. S2). — P. 71–98. — ISSN 0022-2801. — DOI:10.1086/241524.

- Kingston-Mann E. Lenin and the Challenge of Peasant Militance: From Bloody Sunday, 1905 to the Dissolution of the First Duma (англ.) // The Russian Review. — 1979. — Vol. 38, iss. 4. — P. 434—455. — DOI:10.2307/129123.

- Perrie M. The Socialist Revolutionaries on «Permanent Revolution» (англ.) // Soviet Studies. — 1973. — Vol. 24, iss. 3. — P. 411–413. — ISSN 0038-5859.

- Rowney D. K. Development of Trotsky's theory of revolution, 1898—1907 (англ.) // Studies in Comparative Communism. — 1977. — March (vol. 10, iss. 1). — P. 18—33. — DOI:10.1016/S0039-3592(77)80072-0.

- Schurer H. The Russian Revolution of 1905 and the Origins of German Communism (англ.) // The Slavonic and East European Review. — 1961. — Vol. 39, iss. 93. — P. 459—471. — ISSN 0037-6795.

- Skilling H. G.[en]. Permanent or Uninterrupted Revolution: Lenin, Trotsky, and their Successors on the Transition to Socialism (англ.) // Canadian Slavonic Papers / Revue Canadienne des Slavistes. — 1961. — Vol. 5. — P. 3—30. — ISSN 0008-5006.

- Slavin M. Review of Leon Trotsky; The Social and Political Thought of Leon Trotsky; With Trotsky in Exile: From Prinkipo to Coyoacán (англ.) // International Labor and Working-Class History. — 1980. — Spring (iss. 17). — P. 71—76. — DOI:10.2307/27671315.

- Thatcher I. D. Uneven and combined development (англ.) // Revolutionary Russia. — 1991. — December (vol. 4, iss. 2). — P. 235—258. — ISSN 0954-6545. — DOI:10.1080/09546549108575572.

Эта статья входит в число избранных статей русскоязычного раздела Википедии. |

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .