| Августовский путч | |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Часть процесса распада СССР | |||||||||||

| |||||||||||

| |||||||||||

| Стороны конфликта | |||||||||||

| Ключевые фигуры | |||||||||||

| Участвующие силы | |||||||||||

| |||||||||||

| Потери | |||||||||||

|

| ||||||||||

А́вгустовский путч — события 18—21 августа 1991 года в Советском Союзе, получившие оценку со стороны официальных лиц и органов государственной власти в СССР как заговор, государственный переворот и антиконституционный захват власти (путч) [комм.- 1].

Краткая характеристика событий

18 августа 1991 года создан Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП), в состав которого вошли: вице-президент СССР Геннадий Янаев, ряд партийных функционеров и руководителей из ЦК КПСС, правительства СССР, армии и КГБ.

ГКЧП провозгласил себя органом «для управления страной и эффективного осуществления режима чрезвычайного положения», решения которого общеобязательны для исполнения на всей территории СССР[10], а также объявил, что Г. Янаев становится и. о. президента СССР «в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Михаилом Горбачёвым своих обязанностей Президента СССР».

Основной целью создания ГКЧП, по словам одного из его активных участников — Геннадия Янаева, было недопущение подписания договора о Союзе Суверенных Государств, который, по мнению участников ГКЧП, упразднял Союз ССР[11][12].

Другой ведущий участник комитета — председатель КГБ СССР Владимир Крючков, на своём первом допросе в день ареста 22 августа 1991 года заявил, что члены ГКЧП не ставили своей задачей лишить Горбачёва поста президента СССР[13][14].

Действия ГКЧП сопровождались объявлением чрезвычайного положения в Москве, приостановлением деятельности политических партий, общественных организаций и массовых движений, препятствующих нормализации обстановки; запретом проведения митингов, уличных шествий, демонстраций, а также забастовок; установлением контроля над СМИ, временным приостановлением выпусков некоторых центральных, московских городских и областных общественно-политических изданий[15]. Основное противостояние непосредственно в период описываемых событий проходило между ГКЧП и высшими органами власти РСФСР[16].

Через 20 лет после этих событий, в августе 2011 года, Михаил Горбачёв заявил, что заранее знал о планируемых действиях будущих членов ГКЧП[17][18]. Однако в сентябре 1991 года на следствии по делу ГКЧП он показывал противоположное[12].

С 22 по 29 августа 1991 года члены ГКЧП и ряд лиц, формально в комитет не входивших, но способствовавших его деятельности, были арестованы[19], но с июня 1992 года по январь 1993 года всем им мера пресечения была изменена на подписку о невыезде[20][21][22][23][24]. В апреле 1993 года началось судебное разбирательство[24][25].

23 февраля 1994 года подсудимые по делу ГКЧП были амнистированы Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации[26][27], несмотря на возражение Ельцина[28][29]. Один из подсудимых, Валентин Варенников, отказался принять амнистию, и судебное следствие в отношении него было возобновлено[25]. 11 августа 1994 года Военная коллегия Верховного Суда России вынесла оправдательный приговор[25] В. Варенникову.

- Цели и задачи ГКЧП

Основная цель ГКЧП, по версии его членов, была не допустить распада СССР и подписания нового союзного договора, создающего вместо СССР конфедерацию — Союз Советских Суверенных Республик (Союз Суверенных Государств)[1][2][30][31]. В 23-й статье союзного договора говорилось:

Настоящий Договор одобряется высшими органами государственной власти государств, образующих Союз, и вступает в силу с момента подписания их полномочными делегациями.

Для государств, его подписавших, с той же даты считается утратившим силу Договор об образовании Союза ССР 1922 года[комм.- 2].

С вступлением Договора в силу для государств, подписавших его, действует режим наибольшего благоприятствования.

Отношения Союза Советских Суверенных Республик и республик, входящих в состав Союза Советских Социалистических Республик, но не подписавших настоящий Договор, подлежат урегулированию на основе законодательства Союза ССР, взаимных обязательств и соглашений.[32]

20 августа в Ново-Огарёве договор о создании ССГ должны были подписать представители Белорусской ССР, Казахской ССР, РСФСР, Таджикской ССР и Узбекской ССР, а осенью договор должны были подписать — Азербайджанская ССР, Киргизская ССР, Украинская ССР и Туркменская ССР[33]. На скорейшем подписании этого договора настаивал Борис Ельцин[34].[34].

Одним из первых заявлений ГКЧП, распространённых советскими радиостанциями и центральным телевидением, в стране вводилось чрезвычайное положение:

В целях преодоления глубокого и всестороннего кризиса, политической, межнациональной и гражданской конфронтации, хаоса и анархии, которые угрожают жизни и безопасности граждан Советского Союза, суверенитету, территориальной целостности, свободе и независимости нашего Отечества; исходя из результатов всенародного референдума о сохранении Союза Советских Социалистических Республик; руководствуясь жизненно важными интересами народов нашей Родины, всех советских людей заявляем:

В соответствии со статьёй 127-3 Конституции СССР и статьёй 2 Закона СССР «О правовом режиме чрезвычайного положения» <…> ввести чрезвычайное положение в отдельных местностях СССР на срок 6 месяцев с 4 часов по московскому времени 19 августа 1991 года

— «Обращение к советскому народу». 18 августа 1991 г.[35].

Закон СССР «О правовом режиме чрезвычайного положения» был принят в апреле 1990 года. Согласно нему, чрезвычайное положение на территории союзных, автономных республик либо в их одной отдельной местности мог объявить Верховный Совет этой союзной или автономной республики; на всей территории СССР чрезвычайное положение мог объявить Верховный Совет СССР. Президент СССР (или исполняющий его обязанности) мог вводить чрезвычайное положение только в отдельных местностях и только с согласия Президиума Верховного Совета или высшего органа государственной власти союзной республики (в РСФСР — это Съезд народных депутатов, в остальных союзных республиках — это Верховный Совет). При отсутствии такого согласия вводил чрезвычайное положение с незамедлительным внесением принятого решения на утверждение Верховного Совета СССР[36].

В случае подписания нового договора и упразднения существовавшей структуры управления СССР члены ГКЧП могли лишиться своих высших государственных должностей[37]. Однако Янаев отрицал, что члены ГКЧП держались за свои должности[11][12]. В июле 1991 года на конфиденциальной встрече Горбачёва, Ельцина и Назарбаева была достигнута договорённость, что премьер-министром нового Союза должен стать Назарбаев, а состав кабинета министров должен быть радикально обновлён; по версии Горбачёва разговор был записан сотрудниками КГБ, и его содержание стало известно членам ГКЧП[38].

24 января 1992 года Крючков написал письмо, в котором утверждал, что КГБ не подслушивал Горбачёва, Назарбаева и Ельцина:

22 декабря 1991 года в программе Российского телеканала (19:30 — 20:15) демонстрировалась очередная серия британского телефильма «Вторая русская революция». В этой серии показывались кадры интервью с М. С. Горбачёвым и Н. А. Назарбаевым. Последние утверждали, что 29-30 июля 1991 года мною, Крючковым В. А., (а также Плехановым Ю. С.) было организовано прослушивание их переговоров с Б. Ельциным в Ново-Огарево. Заявляю, что это утверждение является полностью надуманным. Не случайно, даже следствие по делу ГКЧП упомянутое «прослушивание» мне не вменяет в вину.

Мне не известно, что послужило основанием для такого заявления М. Горбачёва, Н. Назарбаева. Возможно, они были введены кем-то в заблуждение.<…>

Согласно опросу 1500 человек, проведённому в 1993 году фондом «Общественное мнение», наибольшее число респондентов (29 %) выбрали из предложенных на выбор вариантов, что целью ГКЧП был захват власти, а для этого они хотели «свергнуть Горбачёва» и «не допустить Ельцина к власти», а 18 % выбрали вариант, что члены ГКЧП хотели изменить политическое устройство общества: «сохранить Советский Союз», «вернуть обратно прежний, социалистический строй», а для этого «установить военную диктатуру»[41].

- Выбор момента

Члены ГКЧП выбрали момент, когда Президент СССР находился в отъезде — на отдыхе в госрезиденции «Форос» в Крыму, — и объявили о том, что он не может исполнять свои обязанности по состоянию здоровья.

Силы ГКЧП

Активные члены и сторонники ГКЧП

Знаком * отмечены лица, формально не входившие в состав ГКЧП, но активно его поддержавшие и впоследствии привлекавшиеся в качестве обвиняемых по «делу ГКЧП», рассматривавшемуся Военной коллегией Верховного Суда РФ[42].

- Бакланов Олег Дмитриевич (р.1932) — первый заместитель председателя Совета обороны СССР;

- Варенников Валентин Иванович* (1923—2009) — главнокомандующий Сухопутными войсками — заместитель министра обороны СССР, генерал армии, Герой Советского Союза;

- Крючков Владимир Александрович (1924—2007) — председатель КГБ СССР, генерал армии;

- Лукьянов Анатолий Иванович* (1930—2019) — председатель Верховного Совета СССР;

- Павлов Валентин Сергеевич (1937—2003) — премьер-министр СССР;

- Плеханов Юрий Сергеевич* (1930—2002) — начальник Службы охраны КГБ СССР;

- Пуго Борис Карлович (1937—1991) — министр внутренних дел СССР, генерал-полковник;

- Стародубцев Василий Александрович (1931—2011) — председатель Крестьянского союза СССР;

- Тизяков Александр Иванович (1926—2019) — президент Ассоциации государственных предприятий и объектов промышленности, строительства, транспорта и связи СССР;

- Шенин Олег Семёнович* (1937—2009) — член Политбюро ЦК КПСС;

- Язов Дмитрий Тимофеевич (р.1924) — министр обороны СССР;маршал СССР

- Янаев Геннадий Иванович (1937—2010) — вице-президент СССР.

Также в связи с августовскими событиями 1991 года находились под следствием следующие лица, которые перед судом по различным причинам не предстали:

- Болдин Валерий Иванович (1935—2006) — руководитель аппарата Президента СССР;

- Генералов Вячеслав Владимирович (р. 1946) — начальник охраны резиденции Президента СССР в Форосе;

- Грушко, Виктор Фёдорович (1930—2001) — 1-й заместитель Председателя КГБ СССР.

ГКЧП также подержали многие видные члены руководства КПСС, КГБ, МВД и МО СССР, члены советского правительства.

Силовая и информационная поддержка ГКЧП

ГКЧП опирался на силы КГБ (Альфа), МВД (ОМОН и Дивизия им. Дзержинского) и МО (106-я (Тульская) воздушно-десантная дивизия, Таманская мотострелковая дивизия, Кантемировская танковая дивизия. Всего в Москву было введено около 4 тыс. военнослужащих, 362 танка, 427 бронетранспортёров и БМП. Дополнительные части ВДВ, мотострелковые войска и флот[43] были переброшены в окрестности Ленинграда, Таллина, Тбилиси, Риги.

Воздушно-десантными войсками командовал генерал-лейтенант П. С. Грачёв. При этом Грачёв поддерживал телефонную связь как с Язовым, так и с Ельциным[44]. Однако ГКЧП не имел полного контроля над своими силами; так, в первый же день части Таманской дивизии перешли на сторону защитников Белого дома. С танка этой дивизии произнёс своё знаменитое послание к собравшимся сторонникам Ельцин.

Информационную поддержку ГКЧП оказывало Гостелерадио СССР (в течение трёх суток выпуски новостей изобиловали разоблачениями различных актов коррупции и нарушений законности, совершённых в рамках «реформистского курса»), ГКЧП заручилось также поддержкой ЦК КПСС, однако эти институты не смогли оказать заметного влияния на положение в столице и в стране.

Предводитель ГКЧП

Несмотря на то что номинальным главой ГКЧП был Г. И. Янаев, по мнению ряда экспертов (например, бывшего депутата Ленсовета, политолога и политтехнолога Алексея Мусакова), «подлинной душой» комитета являлся Владимир Крючков[45][46]. О ведущей роли Крючкова неоднократно упоминается и в материалах служебного расследования, проведённого КГБ СССР в сентябре 1991 г.[47].

Глава российского правительства Иван Силаев называл «главным идеологом переворота» спикера союзного парламента Анатолия Лукьянова[48].

Несмотря на это, по мнению Президента России Бориса Ельцина[49]:

| В ГКЧП не было лидера. Не было авторитетного человека, чьё мнение становилось бы мотором и сигналом к действию |

Противники ГКЧП

Сопротивление ГКЧП возглавило политическое руководство РСФСР (президент Борис Ельцин, вице-президент Александр Руцкой, председатель правительства Иван Силаев, и. о. председателя Верховного Совета Руслан Хасбулатов).

В обращении «К гражданам России» от 19 августа Борис Ельцин, Руслан Хасбулатов и Иван Силаев, охарактеризовав действия ГКЧП как государственный переворот, заявили:

| Мы считали и считаем, что такие силовые методы неприемлемы. Они дискредитируют СССР перед всем миром, подрывают наш престиж в мировом сообществе, возвращают нас к эпохе холодной войны и изоляции Советского Союза от мирового сообщества. Всё это заставляет нас объявить незаконным пришедший к власти так называемый комитет (ГКЧП). Соответственно объявляются незаконными все решения и распоряжения этого комитета[50]. |

Хасбулатов был на стороне Ельцина, хотя через 10 лет в интервью «Радио Свобода» он заявил, что, как и ГКЧП, был недоволен проектом нового Союзного договора:

Что касается содержания нового Союзного договора, так, помимо Афанасьева и кого-то ещё другого, я сам был страшно недоволен этим содержанием. Мы с Ельциным много спорили — идти нам на совещание 20 августа? И, наконец, я убедил Ельцина, сказав, что, если мы даже не пойдём туда, не составим делегацию, это воспримут, как наше стремление развалить Союз. Был же референдум, в конце концов, в марте о единстве Союза. Шестьдесят три, кажется, процента или 61 процент населения высказались за сохранение Союза. Я говорю: «Мы с вами не имеем права…». Поэтому я говорю: «Давайте мы пойдём, составим делегацию, а там мотивированно изложим свои замечания к будущему Союзному договору».

— Интервью 12.08.2001[51].

Более того, он считал идею о новом союзном договоре провокационной с самого начала:

Самая большая опасность возникла, когда появилась идея заключения нового Союзного договора. Идея совершенно пагубная. Первый Союзный договор, объединивший Российскую Федерацию, Украину, Закавказье, был заключён в 1922 году. Он послужил основой первой советской Конституции в 1924 году. В 1936 году была принята вторая, а в 1978 — третья Конституция. И Союзный договор в них окончательно растворился, о нём помнили только историки. И вдруг он возникает вновь. Своим появлением он ставил под сомнение все предыдущие конституции, как бы признавал СССР нелегитимным. С этого момента дезинтеграция начала набирать силу.

— Беседа с Русланом Хасбулатовым[52].

Защитники Белого дома

По призыву российских властей, у Дома Советов Российской Федерации («Белого дома») собрались тысячи россиян, среди которых были представители самых разных социальных групп — от демократически настроенной общественности, активистов движения «Демократическая Россия», студенческой молодёжи, интеллигенции до ветеранов Афганской войны, анархистов и представителей националистического общества «Память». Основную массу составляли москвичи, но заметное число защитников были иногородними, оказавшимися в те дни в столице или специально приехавшими.

По словам лидера партии «Демократический союз» Валерии Новодворской, несмотря на то, что она в эти дни содержалась в СИЗО, члены её партии приняли активное участие в уличных протестах против ГКЧП в Москве[53].

Среди тех, кто пришёл защищать Дом Советов от возможного штурма, были Мстислав Ростропович, Андрей Макаревич, Константин Кинчев, Александр Городницкий, Маргарита Терехова, Борис Хмельницкий, Татьяна Друбич, Анатолий Крупнов, Лев Гудков, Сергей Пархоменко, будущий террорист Шамиль Басаев и будущий руководитель компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский[54][55], вице-мэр Москвы Ю. М. Лужков и его беременная жена Е. Н. Батурина[49], бывший министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварнадзе[56], а также телеведущая Татьяна Миткова, поэт Евгений Евтушенко и режиссёр Никита Михалков[57].

Предыстория

- В феврале-марте 1991 года обостряется политическое противостояние между союзной властью во главе с Президентом СССР Горбачевым и руководством РСФСР во главе с Ельциным. В феврале-марте в СССР проходят акции неповиновения союзным властям, указы Президента СССР фактически не выполнялись, шли стачки шахтеров, демонстрации демократической оппозиции, собирающие сотни тысяч людей в Москве и Ленинграде, других городах.

- 28 марта 1991 года на совещании у Горбачёва была создана комиссия во главе с Янаевым, которая должна была подготовить введение чрезвычайного положения[2][34]. В комиссию входили все будущие члены ГКЧП, за исключением двух человек — Тизякова и Стародубцева[24][58]. В этот же день в Москву были введены войска[59][60].

- 17 июня Горбачёв и лидеры девяти республик согласовали проект Союзного договора. Сам проект вызвал резко отрицательную реакцию у силовиков из Кабинета Министров СССР: Язова (Минобороны), Пуго (МВД СССР) и Крючкова (КГБ).

- 20 июня в Берлине Госсекретарь США Джеймс Бейкер предупреждает министра иностранных дел СССР Александра Бессмертных со ссылкой на разведданные о возможном заговоре с целью отстранения Горбачёва от власти[12][61] и причастности к нему премьер-министра Павлова, министра обороны Язова и председателя КГБ Крючкова[2][33][60]. Аналогичную информацию посол США в СССР Джэк Мэтлок передаёт Горбачёву, встретившись с ним[2][33][62]. В 2016 году Горбачёв подтвердил факт разговора с Мэтлоком[63].

- 20 июля Президент РСФСР Борис Ельцин издал указ «о департизации», то есть о запрещении деятельности парткомов на предприятиях и в учреждениях.

- 29 июля в Ново-Огарёве конфиденциально встретились Горбачёв, Ельцин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Там же была намечена и дата подписания нового Союзного договора, — 20 августа 1991 г.

- 2 августа Горбачёв в телеобращении объявил, что подписание Союзного договора намечено на 20 августа. На следующий день это обращение было опубликовано в газете «Правда».

- 3 августа на заседании Кабинета министров СССР Горбачёв заявляет о том, что в стране чрезвычайная ситуация и надо принимать меры, включая введение чрезвычайного положения[24][64][33].

- 4 августа Горбачёв отправился отдыхать в свою резиденцию в районе посёлка Форос в Крыму, но даже там продолжает исполнять свои служебные обязанности, подписывая указы[65][66].

- 15 августа опубликован текст Союзного договора.

- 16 августа председатель Верховного Совета СССР А. И. Лукьянов, находившийся в отпуске на Валдае, разговаривает по телефону с секретарём ЦК КПСС О. С. Шениным, работает над текстом своего заявления о недопустимости подписания договора о Союзе Суверенных Государств.

- 17 августа — Крючков, Павлов, Язов, Бакланов, Шенин и помощник Горбачёва Болдин встречаются на объекте «АБЦ» — закрытой гостевой резиденции КГБ в Москве, по адресу: Теплостанский проезд, 1а.

По данным британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си, принимаются решения ввести ЧП с 19 августа, потребовать от Горбачёва подписать соответствующие указы или уйти в отставку и передать полномочия вице-президенту Янаеву, Ельцина задержать на аэродроме «Чкаловский» по прилёте из Казахстана для беседы с Язовым, дальше действовать в зависимости от результатов переговоров[60].

Варенников на суде заявил, что при его присутствии на объекте «АБЦ» рассматривались только две проблемы: первая — оценка обстановки в стране и вторая — какие надо принять меры. И никто не говорил о лишении Горбачёва власти[25].

- Версия Геннадия Янаева

По версии члена ГКЧП Геннадия Янаева, 16 августа на одном из спецобъектов КГБ СССР в Москве состоялась встреча Министра обороны СССР Язова и Председателя КГБ Крючкова, на которой обсуждалась ситуация в стране. 17 августа на том же объекте прошла встреча в том же составе, на которую был также приглашён Председатель правительства СССР Валентин Павлов. На ней было решено направить группу членов Политбюро ЦК КПСС в Форос, чтобы потребовать от Михаила Горбачёва немедленного введения чрезвычайного положения и не подписывать новый Союзный договор без проведения дополнительного референдума. 18 августа около 20:00 Янаев прибыл в Кремль, где прошла встреча с группой членов Политбюро, вернувшихся из Фороса от Горбачёва.

… мне несколько раз звонили в автомашину начальник аппарата президента Болдин В. И., премьер-министр СССР Павлов В. С., председатель КГБ СССР Крючков В. А. Каждый из них, за исключением Болдина, просил меня приехать в Кремль для того, чтобы обсудить какие-то срочные вопросы… Зная тяжелейшую ситуацию в стране, зная, что предстоит подписание Союзного договора и неоднозначную реакцию в обществе по этому поводу, приехал на эту встречу весьма встревоженным и не знал, о чём пойдёт речь

— Г. Янаев, материалы уголовного дела по ГКЧП т. 48 л.д. 4-45[67].

Хронология основных событий

18 августа

- В 08:00 Д. Язов проводит совещание в Министерстве обороны. Командующему войсками Московского военного округа генералу Н. Калинину приказано подготовить ввод в Москву 2-й гвардейской мотострелковой дивизии и 4-й гвардейской танковой дивизии, командующему ВДВ П. Грачёву — 106-й воздушно-десантной дивизии. Ввод войск, по словам Язова, мог произойти в тот же день.

Для оказания помощи командующим войсками округов по указанию Язова в Ленинград, Ригу, Ташкент, Кировабад и Каунас вылетели представители Министерства обороны.

- 11:00 Крючков проводит совещание с руководством КГБ и приказывает направить группы сотрудников центрального аппарата в Латвию, Эстонию и Литву; передаёт своему заместителю Валерию Лебедеву список из 69 лидеров демократического движения, за которыми нужно установить слежку, а по получении приказа — арестовать[60]. Начальник 7-го управления Расщепов должен был обследовать обстановку вокруг дачи Бориса Ельцина, куда тот, судя по имеющейся в КГБ информации, собирался прибыть после прилёта из Алма-Аты.

- 13:00 О. Д. Бакланов, О. С. Шенин, В. И. Болдин, генерал В. И. Варенников и начальник 9-го управления КГБ Ю. С. Плеханов[2] вылетели с аэродрома «Чкаловский» на военном самолёте Ту-154 (бортовой номер 85605)[68], закреплённом за министром обороны Язовым, в Крым для переговоров с Президентом СССР Горбачёвым, чтобы заручиться его согласием на введение чрезвычайного положения. Около 17 часов они встретились с Горбачёвым. По некоторым данным, Горбачёв отказался дать им своё согласие[60][69][70]

Мы в Чрезвычайном комитете договорились, что группа поедет в Крым к Горбачёву для того, чтобы его склонить к принятию решения о введении чрезвычайного положения. … Другой целью нашего приезда в Форос к Горбачёву было сорвать намеченное на 20 августа подписание нового союзного Договора, который, по нашему мнению, не имел никаких правовых основ. 18 августа мы с ним встретились, где, как известно, ни о чём не договорились.

— В. Варенников.

Варенников уточняет, что Горбачёв всё же не возражал против введения чрезвычайного положения, а лишь только не хотел сам принимать такое решение:

Словом, наша встреча закончилась ничем. Её результаты были весьма туманными, как это бывало вообще в большинстве случаев, когда Горбачёву приходилось принимать решение по острым вопросам или просто говорить на тяжёлую тему. В заключение он сказал: «Чёрт с вами, делайте, что хотите. Но доложите моё мнение». Мы переглянулись — какое мнение? Ни да, ни нет? Делайте что хотите — а мы предлагали ввести чрезвычайное положение в определённых районах страны, где гибли люди, а также в некоторых отраслях народного хозяйства (на железной дороге например). То есть он давал добро на эти действия, но сам объявлять это положение не желал.

— В. Варенников[25].

В оправдательном приговоре, который был вынесен Варенникову Военной коллегией Верховного суда РФ, говорится следующее:

По показаниям Варенникова В. И., Бакланова О. Д., Шенина О. С. и Болдина В. И., Горбачёв М. С. хотя и назвал попытку спасти страну от развала путём введения чрезвычайного положения авантюрой и говорил о возможности принятия чрезвычайных мер через съезд народных депутатов или Верховный Совет СССР, однако закончил встречу рукопожатиями и словами: «Чёрт с вами, делайте, что хотите, но доложите моё мнение». Эти слова Президента СССР они расценили как фактическое согласие на введение в стране чрезвычайного положения при одновременном его желании остаться в стороне от принятия такого решения. Признав правильность оценки прибывшими ситуации в стране, своё высказывание о возможности введения чрезвычайного положения решением съезда народных депутатов или Верховным Советом СССР, а также рукопожатия при расставании, свидетель Горбачёв М. С. отрицал произнесение указанных слов или одобрение каким-то иным способом введения чрезвычайного положения неконституционным путём.

Проанализировав доказательства, суд пришёл к выводу, что, несмотря на высказывания Горбачёва М. С. об антиконституционности и авантюризме предложений прибывших, непринятие им мер к их задержанию, его предложение созвать съезд народных депутатов или сессию Верховного Совета для обсуждения вопроса о введении чрезвычайного положения, рукопожатия при расставании давали Варенникову В. И. основания полагать, что Президент СССР если и не одобряет, то и не возражает против попытки спасти страну от развала путём введения чрезвычайного положения.

Этот вывод подтверждается также объективными действиями членов ГКЧП, которые после провала задуманного полетели к Горбачёву М. С. для обсуждения возможного выхода из создавшейся ситуации.

— [25].

По словам Олега Бакланова[71] Горбачёв заявил членам ГКЧП, что не может лететь в Москву, так как «сидит в корсете и у него отнялась нога». Также президент сказал, что «в любом случае прилетит в Москву на подписание договора, даже если ему отрежут ногу»[2][72].

Варенников на суде заявил, что Горбачёв был болен, о чём он сам нам говорил. Внешне президент СССР производил удручающее впечатление и в физическом, и в морально-психологическом плане[25]. Как заявил на следствии лечащий врач президента СССР И. Борисов, 14 августа у Горбачёва случился приступ радикулита, в связи с чем проводилась интенсивная активная терапия[68].

- 16:32: на президентской даче были отключены все виды стационарной связи, включая канал, обеспечивавший управление стратегическими ядерными силами СССР[60].

По другим данным, сохранялась связь в домике охраны Горбачёва, которой тот воспользовался несколько раз. Позвонил, например, А. И. Вольскому[73]. Варенников утверждал, что связь была отключена только в кабинете дачи Горбачёва. Все виды связи работали в административном доме дачи (это в одной-двух минутах ходьбы от главного дома), а автомобили были оборудованы закрытой космической связью[25].

Лукьянов в своих воспоминаниях, ссылаясь на материалы уголовного дела, пишет, что работали радиоприёмники, телевизоры, переносные рации, два междугородних телефона. Кроме того, на даче находились президентские автомашины, оснащённые спутниковой связью. Сотрудники охраны звонили по междугороднему телефону своим семьям уже вечером 19 августа[24].

Адвокат Варенникова Дмитрий Штейнберг заявлял: в Форосе у Горбачёва имелись все виды правительственной связи, вплоть до выхода на радиостанцию по системе «Казбек». По его словам следствие установило, что 19, 20, 21 августа эта система работала[74].

Депутат Верховного Совета Крымской АССР Юрий Мешков:

Мы, крымские депутаты — я, Юра Розгонюк и Борис Кизилов — предприняли попытку освобождения Горбачёва. Реальную. Пытались прорваться, во всяком случае, убедиться, что происходит в Форосе. Охрана жёстко перехватила нас у самых ворот, на въезде на дачу. На рейде стояли два сторожевых корабля «Зубр», которые курсом атаки шли к берегу, разворачивались и повторяли манёвр. Вокруг дачи по периметру — плотная охрана. Офицер, который командовал нашими конвоирами, стал рассказывать о семье своей, двух детях. Клятвенно заверил, что никакого насилия к Горбачёву не применяют. И что он сам не желает с нами встречаться.

— «Горбачёв в Крыму: узник ГКЧП или имитация плена?» [75]

- 19:00: Министр обороны Язов пригласил к себе генерала Грачева и приказал привести войска ВДВ в боевую готовность. В это время начинается совещание под руководством В. Ф. Грушко в КГБ СССР, на котором обсуждался вопрос о задачах войск Министерства обороны, КГБ и МВД СССР в условиях чрезвычайного положения.

- 20:00: Янаев, Павлов, Крючков, Язов, Пуго, Лукьянов собираются в кремлёвском кабинете премьер-министра, обсуждают и правят документы ГКЧП[60].

- 23:25: Янаев, сославшись на статью 127. 7 Конституции СССР[комм.- 3], подписывает указ о временном возложении на себя президентских полномочий[60] со следующего дня, 19 августа, «в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачёвым Михаилом Сергеевичем своих обязанностей Президента СССР»[35].

19 августа

- 01:00: Янаев подписывает документы о формировании Государственного комитета по чрезвычайному положению в составе себя, Павлова, Крючкова, Язова, Пуго, Бакланова, Тизякова и Стародубцева (в числе этих документов «Обращение к советскому народу»)[12].

Присутствующие члены ГКЧП подписывают Постановление ГКЧП № 1, в котором говорится о введении «в отдельных местностях СССР» чрезвычайного положения сроком на шесть месяцев с 04:00 по московскому времени 19 августа, о запрете митингов, демонстраций и забастовок, о приостановке деятельности политических партий, общественных организаций и массовых движений, препятствующих нормализации обстановки, а также о выделении всем желающим жителям городов 15 соток земли в личное пользование[15][60].

- 04:00: Севастопольский полк погранвойск КГБ СССР блокирует президентскую дачу в Форосе. По распоряжению начальника штаба войск ПВО СССР генерал-полковника Игоря Мальцева двумя тягачами перекрыта взлётная полоса, на которой расположены лётные средства Президента — самолёт Ту-134 и вертолёт Ми-8[44].

- В 06:00 средства массовой информации СССР объявляют о неспособности Президента СССР Горбачёва М. С. выполнять свои функции по состоянию здоровья, и о переходе всей полноты власти согласно союзной конституции к вице-президенту страны Геннадию Янаеву. Также было объявлено, что для управления страной и эффективного осуществления режима чрезвычайного положения создан Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП). Комитет объявил о введении в отдельных местностях страны чрезвычайного положения (на самом деле ГКЧП ввёл чрезвычайное положение только в Москве[15]). В этот же момент, в 06:00 министр обороны СССР Д. Язов собирает на совещание командующих войсками военных округов, которые были проинструктированы обеспечивать порядок в зависимости от обстановки, и усилить охрану военных объектов. «Об остальном, — сказал министр, — узнаете из сообщений радио и газет»[44].

Ночью «Альфа» выдвинулась к даче Ельцина в Архангельском, но не блокировала президента и не получила указания предпринять по отношению к нему каких-либо действий. Язов отрицает, что готовилась акция против Ельцина[30].

Тем временем, Ельцин в экстренном порядке мобилизовал всех своих сторонников в верхних эшелонах власти, самыми видными из которых оказались Р. И. Хасбулатов, А. А. Собчак, Г. Э. Бурбулис, М. Н. Полторанин, С. М. Шахрай, В. Н. Ярошенко. Коалиция составила и рассылала по факсу воззвание «К гражданам России». Ельцин подписал указ «О незаконности действий ГКЧП»[77]. Рупором противников ГКЧП стало «Эхо Москвы».

- В 07:00 по приказу министра обороны Язова в Москву выдвигаются Таманская мотострелковая дивизия, Кантемировская танковая дивизия, 106-я (Тульская) воздушно-десантная дивизия.

Президент России Б. Н. Ельцин в 09:00 прибывает в «Белый дом» (Верховный Совет РСФСР) и организует центр сопротивления действиям ГКЧП. Сопротивление принимает форму митингов, которые собираются в Москве у Белого дома на Краснопресненской набережной и в Ленинграде на Исаакиевской площади у Мариинского дворца.

- В 08:00 десантными войсками берётся под охрану телецентр в Останкино. Отключаются телепередатчики Российского ТВ. Все каналы перекоммутируются на 1 программу, где передаётся заявление Лукьянова и документы ГКЧП, в перерывах — классическая музыка, большей частью в миноре[78].

- В 09:28 министр обороны Язов подписывает директиву о приведении вооружённых сил в повышенную боевую готовность.

- С 09:30 в Москве начинается передвижение отдельных военных колонн — армейских грузовиков, БТР, танков[44].

- С 10:00 с помощью выделенных по указанию министра внутренних дел СССР Пуго экипажей ГАИ, войска в течение дня занимают отведённые им позиции в центре Москвы. Надлежало взять под охрану Центральный телеграф, ТАСС, телецентр в Останкино, радиостанции, ТЭЦ, водонапорные станции, мосты и подъезды к ним. Подразделения специального назначения КГБ и МВД СССР блокируют Манежную площадь и Кремль[68].

Между тем, непосредственно у Белого дома располагается бронетехника 137-го парашютно-десантного полка 106-й воздушно-десантной дивизии под командованием генерал-майора А. И. Лебедя и танки Таманской дивизии.

В 10:50 Секретариат ЦК КПСС за подписью секретаря ЦК Шенина направил шифротелеграмму на места секретарям обкомов, райкомов. В ней говорилось: «В связи с введением чрезвычайного положения примите меры по участию коммунистов в содействии Государственному комитету по чрезвычайному положению в СССР».

- С 11:00 на Манежной площади начинают собираться люди с трёхцветными флагами, портретами Сахарова и Ельцина. Народные депутаты России и Моссовета призвали собравшихся к бессрочной забастовке. Раздаётся призыв: «Все на защиту Белого дома!»[79].

Подразделениями мотострелков из Таманской дивизии занят Центральный телеграф, всем находившимся приказано покинуть помещение. В то же время по телетайпам, находящимся вне операционного зала, продолжает передаваться информация, в том числе из Белого дома[78].

- В 11:30 многотысячная колонна направляется по Тверской к Белому дому. В 12:00 в Москве на Манежной площади начался стихийный митинг, в котором пока принимает участие несколько тысяч человек, однако толпа постоянно увеличивается. Было зачитано заявление руководства России, в котором происшедшие ночью 19 августа события названы «антиконституционным переворотом» и содержится призыв к всеобщей бессрочной забастовке. Вскоре после начала митинга к Манежной площади со стороны Большого театра начала движение колонна БТР, однако несколько тысяч человек, взявшись за руки, остановили их перед площадью[44].На Манежную площадь со стороны ул. Герцена, Тверской, Нового Арбата, Лубянки пытаются пробиться колонны бронетраспортеров. Люди остановили их на подступах к площади и начали воздвигать заслоны из автобусов и троллейбусов[78].

- В 12:15 у Белого дома собрались несколько тысяч человек, к ним вышел Борис Ельцин. Перед парадной лестницей Белого дома Ельцин зачитал с танка № 110 Таманской дивизии[44] «Обращение к гражданам России», в котором назвал действия ГКЧП «реакционным, антиконституционным переворотом» и призвал граждан страны «дать достойный ответ путчистам и требовать вернуть страну к нормальному конституционному развитию». Из среды митингующих создаются безоружные отряды ополченцев под командованием депутата К. И. Кобца. Деятельное участие в ополчении принимают ветераны-афганцы и сотрудники частного охранного предприятия «Алекс».

- 14:00: ГКЧП издал Постановление № 2 о временном ограничении перечня выпускаемых центральных, московских городских и областных общественно-политических изданий следующими газетами: «Труд», «Рабочая трибуна», «Известия», «Правда», «Красная звезда», «Советская Россия», «Московская правда», «Ленинское знамя», «Сельская жизнь»[15] и по некоторым данным, требовал от Ельцина и его сторонников к 16 часам очистить Белый дом[79].

- 15:30: Собравшиеся у Белого дома начали строительство баррикад. Люди разбирали камни и кирпичи из мостовой для отражения, по слухам, намеченного на 16:00 штурма. Как сообщил РИА председатель госкомитета РСФСР по вопросам обороны, народный депутат республики генерал-полковник Константин Кобец, в Доме Советов России создан штаб по обороне этого здания[44].

- В 16:00 указом Янаева в Москве вводится чрезвычайное положение, комендантом города назначается командующий военным округом Николай Калинин[15][79].

- Около 17.00 Ельцин издал Указ № 61, которым союзные органы исполнительной власти, включая силовые структуры, были переподчинены президенту РСФСР.

- 17:00: У входа в пресс-центр МИД — танки. В пресс-центре состоялась пресс-конференция членов ГКЧП. На ней отсутствовал один из организаторов ГКЧП премьер-министр В. С. Павлов, у которого накануне произошло алкогольное отравление[67]. Участники ГКЧП заметно нервничали; весь мир обошли кадры трясущихся рук Г. Янаева.

24-летняя журналистка Татьяна Малкина открыто назвала происходящее «переворотом» и задала вопрос: «Скажите, пожалуйста, понимаете ли вы, что сегодня ночью вы совершили государственный переворот? И какое из сравнений вам кажется более корректным — с 1917-м или 1964-м годом?»[80].

Слова членов ГКЧП были больше похожи на оправдания (Г. Янаев: «Горбачёв заслуживает всяческого уважения…»). Янаев заявил, что начатый в 1985 году курс на демократические преобразования (Перестройка) будет продолжен, а Горбачёв находится на отдыхе и лечение в Форосе и ему ничто не угрожает. Он назвал Горбачёва своим другом и выразил надежду, что тот после отдыха вернётся в строй и они будут вместе работать[81].

- В 17:00 бронетранспортёры расчистили подступы к Манежной площади. Убраны развёрнутые демонстрантами поперёк Тверской улицы троллейбусы, бронетехника встала на всех вливающихся в Манежную площадь улицах. Движение транспорта невозможно, но препятствий пешеходам, желающим попасть на площадь, не чинится.

С одного из бронетранспортёров выступил не назвавший себя генерал с просьбами к собравшимся расходиться. Однако поредевшая было с уходом части людей к Дому Советов толпа вновь растёт. На Тверской из окон Моссовета разбрасываются в собравшуюся у здания толпу размноженные на ксероксе сегодняшние Обращение и Указ Президента РСФСР[44].

- 17:15: Для строительства баррикад вокруг Дома Советов РСФСР на Краснопресненской набережной используются мусорные баки, ограда расположенного рядом детского парка и самого Дома Советов, бетонные блоки, скамейки, спиленные деревья, арматура, трубы. Организован передвижной медпункт. В здание прибыли подразделения, подчиняющиеся МВД РСФСР и стоящие на стороне правительства России. Попыток штурма пока предпринято не было. К зданию подошли представители российского казачества, встреченные овациями, и колонна московских студентов с лозунгами «Свобода!»[44].

Вокруг всего комплекса Дома Советов РСФСР выстраивается цепочка из нескольких тысяч москвичей, пришедших на защиту Президента и Верховного Совета Российской Федерации. Организуются пикеты[44].

- В 19:38 с севастопольского аэропорта Бельбек по команде начальника Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковника Владимира Денисова в Москву вылетает самолёт Ту-134 Президента СССР (бортовой номер 65904) с группой офицеров, в том числе руководителем абонентского комплекта управления ядерными силами Президента СССР полковником Виктором Васильевым[82]. Вертолёт Президента Ми-8 (бортовой номер 25137) в 21:00 перегоняется в Симферополь[83].

- 20:52. Борис Ельцин выступил вечером 19 августа на многотысячном митинге у Дома Советов РСФСР. Президент РСФСР ознакомил собравшихся с последними решениями российского руководства. Он сообщил также, что руководители России будут круглосуточно находиться в Доме Советов.

Из воспоминаний народного депутата РСФСР, члена Верховного Совета РСФСР Сергея Бабурина:

В августе 91-го я был в Верховном Совете РСФСР и, как и большинство людей, честно вам скажу, не мог понять, что происходит. Где Президент Горбачёв? Я его терпеть не мог, но я хотел понять, что происходит. Конечно, была надежда, что выполнение Конституции СССР будет обеспечено. Трагедия того же ГКЧП в том, что люди, вошедшие в этот комитет, действовали как дилетанты в политике. Имея огромный партийный и хозяйственный опыт, они не понимали, что в политике нужно немедленно искать союзников и работать жёстко, работать, не думая о том, что или пан или пропал. Других вариантов быть не должно.

Я увидел, как Президента Ельцина подсаживают на танк, он начинает выступать, его перебивают и говорят: «Господин Президент, у вас невыгодный ракурс. Смените ракурс, мы же съёмку ведём!» Он меняет ракурс и начинает заново своё «историческое» обращение зачитывать… Я почувствовал, что это, конечно, театр… Я сказал: никаких штурмов Верховного Совета РСФСР не будет, и изображать здесь оборону нечего. Но, беда, в то время информация полностью отсутствовала, о том, что и где происходит, даже мы, депутаты, не знали[84]

- 23:00: Через баррикады к Белому дому пропустили танковую роту Таманской гвардейской дивизии. Прибытие десяти танков под командованием майора С. Евдокимова было встречено ликованием многих тысяч москвичей. Экипажи машин заявили о верности российскому правительству. На танках — трёхцветные флаги, но нет боекомплекта[85].

Около 23:30 рота десантников 106-й воздушно-десантной дивизии на 10 БРДМ прибыла в окрестности Дома Советов. Вместе с бойцами прибыл заместитель командующего ВДВ генерал-майор А. И. Лебедь[86], по одной из версий — для личного ознакомления с обстановкой и принятия решения на «зачистку здания». Штаб обороны Белого дома был проинформирован о том, что примерно в 15 часов 19 августа генерал-десантник Александр Лебедь встречался с членом штаба, начальником охраны полковником милиции Бойко, потребовав от него снять охрану и покинуть здание. В противном случае пригрозил применением оружия.

Начальник оперативного штаба обороны Белого Дома Анатолий Цыганок вспоминал:

Еще 19 августа участники обороны Белого Дома узнали о том, что на одном из оперативных совещаний заместитель командующего ВДВ по боевой подготовке и ВВУзам генерал-майор Александр Лебедь разработал интересный план. Он попросил выдать ему побольше российских флагов, чтобы его бойцов, которые будут ими размахивать, на баррикадах приняли за своих. Тогда они смогут вплотную подойти к Белому Дому и одним батальоном внезапно его захватить.

Об этом тут же было доложено Руцкому. И когда вечером 19-го десантный батальон Лебедя попытался двинуться к Белому Дому, москвичи преградили ему дорогу. Лебедю предложили переговорить с Константином Кобецом. Он отказался, сказав, что выполняет приказ командующего ВДВ, и дал приказ батальону двигаться к стенам Белого Дома. Но москвичи взяли их машины в плотное кольцо. Обстановка накалилась.

Тут вмешался Руцкой. Он уговорил Лебедя встретиться с Ельциным. И в разговоре с ним генерал дал честное слово, что его десантники не поднимут оружие против защитников демократии. После чего 8 боевых машин десанта подошли к северному порталу здания и, по словам Лебедя, «взяли защитников демократии под охрану». Но мы понимали, что в случае штурма они могут стать «троянским конем», а потому, по решению штаба обороны, неподалеку от них было решено расположить надежный резерв — 300 «афганцев» Аушевского комитета воинов-интернационалистов.

У Белого Дома десантники простояли до утра, пока их командир майор Сергеев не свернул батальон и не ушел, разведя руками: «У меня приказ». Видимо, батальон выводился, чтобы не попасть под «дружественный огонь» во время предполагаемого штурма, о котором нам, членам штаба по обороне, было уже известно.

По данным иностранных СМИ и газеты «Известия», за несколько дней до объявления чрезвычайного положения члены ГКЧП приказали псковскому заводу АДС (аппаратуры дальней связи) изготовить и послать в Москву 250 тыс. пар наручников[87][88][89], а также «предварительно отпечатали стопки бланков ордеров на арест» (англ. they thought to ... preprint stacks of blank arrest orders)[90][91].

Председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов принимает решение о созыве 26 августа внеочередной сессии союзного парламента[92].

Сюжет в программе «Время»

Центральное телевидение СССР в вечернем[93] выпуске программы «Время» неожиданно пропускает в эфир сюжет, подготовленный своим корреспондентом Сергеем Медведевым об обстановке у Белого Дома, в который попадает Ельцин, зачитывающий подписанный накануне Указ «О незаконности действий ГКЧП». В завершение звучит комментарий С. Медведева, в котором прямо высказывается сомнение по поводу возможности выхода этого сюжета в эфир. Тем не менее, сюжет увидела огромная аудитория телезрителей всей страны, он резко контрастировал с остальным содержанием программы (с сюжетами в поддержку действий ГКЧП) и позволил усомниться в действиях ГКЧП[94].

Автор сюжета Сергей Медведев так объясняет его выход[95]:

| …мой сюжет был единственным, рассказывающим стране, что же происходит в Москве. Это стало возможным во многом благодаря мужеству и профессионализму моих коллег. Но меня сразу же уволили с работы. К счастью, ненадолго… |

Стоит отметить, что в 1995 году Сергей Медведев стал пресс-секретарём Бориса Ельцина и занимал этот пост до 1996 года[96].

20 августа

- 00:40: Народные депутаты РСФСР, находившееся на стороне руководства России, разъехались по расквартированным в Подмосковье военным частям, чтобы привлечь их на свою сторону.

В связи с госпитализацией утром с гипертоническим кризом премьера Павлова, временное руководство Кабинетом министров СССР было возложено на первого вице-премьера Виталия Догужиева[97], который не делал никаких публичных заявлений по этому поводу.

- 09:30: К утру защитники Белого дома в основном закончили строительство баррикад. Рядом с легкими противопехотными баррикадами появились бетонные противотанковые, подъезды к Белому дому перегородили грузовики с песком[85].

- 10:00—11:30: группа российских руководителей — (А. В. Руцкой, Р. И. Хасбулатов, И. С. Силаев) — встречалась в Кремле с А. И. Лукьяновым. В ходе встречи с российской стороны были выдвинуты требования, сводившиеся «к прекращению деятельности ГКЧП[98], возвращению в Москву Горбачёва, но особых угроз при этом не высказывалось. У Лукьянова создалось впечатление, что эти требования не носили ультимативного характера». Отсутствие ультимативности в требованиях посетителей Кремля говорило об их желании не обострять ситуацию и тем самым удержать гэкачепистов от попыток силовых действий, а также не торопить события, то есть продлить неопределённость ситуации, выгодной Белому дому[99].

- 11:30: Десантники генерала Лебедя (около 30 БМД и пять-шесть грузовиков с солдатами) покидают площадь перед Белым домом[100][101].

- 12:00: На митинге у Моссовета — около 50 тысяч участников.

- В 12 часов возле Белого дома начался митинг, санкционированный городскими властями Москвы. На нём собрались по разным оценкам более 200 000 человек. Организаторы митинга — движение «Демократическая Россия», демократические объединения и Советы трудовых коллективов Москвы и Московской области[44]. Официально заявленный лозунг митинга — «За законность и правопорядок». Всё пространство вокруг Белого дома заполнено десятками тысяч людей. Митинг длился пять часов. Вместе с Ельциным с балкона Белого дома выступали И. Силаев, Р. Хасбулатов, А. Руцкой, Г. Попов, А. Яковлев, Э. Шеварднадзе и многие другие[100].

- В 13:00—16:00, по данным «Би-би-си», генералами министерства обороны, КГБ и МВД В. А. Ачаловым, В. Ф. Грушко, Г. Е. Агеевым, Б. В. Громовым, А. И. Лебедем, В. Ф. Карпухиным, В. И. Варенниковым и Б. П. Бесковым, по приказу ГКЧП, была проведена подготовка не планировавшегося ранее захвата здания Верховного Совета РСФСР подразделениями силовых структур. По оценкам экспертов, разработанный ими план захвата был безукоризнен с военной точки зрения[102].

Начать должны были танки. Как планировалось, они произведут устрашающие выстрелы с близкой дистанции и проделают проходы в завалах. Затем бойцы отдельной мотострелковой дивизии имени Дзержинского вклинятся в ряды защитников, раздвинут их, расчистят путь к подъездам Белого дома и будут удерживать «коридоры». В «коридоры» пойдут тульские десантники, которые с помощью техники взломают двери и застеклённые проёмы в стенах, после чего завяжут бой на этажах здания. В этот момент бойцы «Альфы», действующие по самостоятельному плану, будут осуществлять внутри Белого дома поиск и нейтрализацию руководителей сопротивления[103]. Для проведения операции были выделены подразделения общей численностью около 15 тыс. человек[102]. Однако у генералов, ответственных за подготовку штурма, появились сомнения в целесообразности. Александр Лебедь перешёл на сторону защитников Белого дома. Командиры «Альфы» и «Вымпела» Карпухин и Бесков якобы просили заместителя председателя КГБ Агеева отменить операцию.

Штурм был отменён[102]. Однако, Варенников в свой книге «Дело ГКЧП» со ссылкой на материалы уголовного дела отрицает, что готовился штурм Дома Советов[25], — Варенников пишет, что на совещании в Генштабе обсуждалась возможность изолировать и разоружить боевиков, нагнетавших обстановку в районе Белого дома и стрелявших из боевого оружия в районе Смоленской площади и гостиницы «Украина»[25]. Решение не было принято, так как это могло привести к жертвам среди лиц, находившихся у Дома Советов[25]. Тем более, что здание охраняли подразделения ВДВ[25]. Янаев разговаривал с Ельциным по телефону и сообщил ему, что никто не собирается штурмовать Белый дом[12].

На суде по делу ГКЧП Карпухин заявил, что не получал приказ о штурме Верховного Совета РСФСР[25]. Его показания упоминаются в оправдательном приговоре В. Варенникову[25]. В августе 2006 бывший командир спецподразделения «Вымпел» Борис Бесков заявил, что не получал приказ о штурме Белого дома[104].

В 15 часов на первом канале ЦТ СССР в программе «Время», в условиях строгой цензуры на других каналах, вышел неожиданный сюжет, позднее так описанный журналистом Евгением Киселёвым[105].

…Я тогда работал в «Вестях». «Вести» были отключены от эфира. Сидим, смотрим первый канал (…) И появляется в кадре диктор, и вдруг начинает читать сообщения информационных агентств: президент Буш осуждает путчистов, премьер-министр Великобритании Джон Мейджор осуждает, мировая общественность возмущена — и под занавес: Ельцин объявил ГКЧП вне закона, прокурор России, тогда был Степанков, возбуждает уголовное дело. Мы в шоке. И я представляю себе, как много людей, и в том числе участников событий, которые ловили в тот момент малейший намёк на то, в какую сторону качнулась ситуация, побежали в Белый дом к Ельцину расписываться в верности и лояльности. На третий день, под вечер, встречаю Танечку Сопову, которая тогда работала в Главной редакции информации Центрального телевидения, ну, объятия, поцелуи. Я говорю: «Татьян, что произошло у вас?» — «А это я Мальчиш-плохиш, — говорит Таня. — Я была ответственным выпускающим». То есть она собирала папку, подбирала новости. А был порядок: пойти всё согласовать. «Захожу, — говорит, — раз, а там сидит весь синклит и какие-то люди, совсем незнакомые. Обсуждают, что передавать в 21 час в программе „Время“. А тут я, маленькая, суюсь со своими бумажками». Она действительно такая крохотная женщина. «Мне прямым текстом говорят, куда я должна пойти со своими трёхчасовыми новостями: „Сама верстай!“ — ну, я пошла и сверстала»…

По мнению Киселёва, Татьяна Сопова — «Маленькая женщина, из-за которой, возможно, провалился путч в августе 91-го года».

- По утверждению шеф-корреспондента московского бюро норвежской телекомпании NRK Ханса-Вильгельма Штейнфельда, рано утром 20 августа ему удалось взять интервью у Ельцина, в котором путч был назван уголовным, и, используя прямой кабель корпункта финского телевидения, передать интервью в Хельсинки. В считанные часы интервью было распространено по всему миру[106]:

В одном здании с нами находился корпункт финского телевидения, и у них был подземный кабель, позволявший транслировать картинку прямо в Хельсинки. Финнам полагались такие привилегии, они считались вашими младшими братьями. В разгар путча КГБ перекрыл абсолютно все телевизионные точки, но они забыли о финском кабеле. 20 августа 1991 года в Белом доме Борис Ельцин дал мне интервью — я был единственным, кто удостоился такой чести. Ночь с 19 на 20 августа я провёл в кабинете Хасбулатова. В четыре утра меня разбудили и повели в кабинет Ельцина.

КГБ вырубил в Белом доме электричество, и мы долго шли по длинным коридорам, освещённым лишь свечками. Хасбулатов собирается разбудить Ельцина и доложить, что армия выбрала его, а значит и демократическую Россию. Рядом с его кабинетом спали на стульях два человека — молодой солдат с ружьём и Мстислав Ростропович. Потом Ельцин дал мне интервью. Многие западные лидеры признавали ГКЧП, и я сказал: «Борис Николаевич, скажите Западу, что этот путч — уголовный». Он ответил: «Да, это так. И ещё одно дело. Только через такие передачи, как ваша, мы сможем достучаться до всего мира. И, что особенно важно, мы сможем сообщить Горбачёву в Форосе, что бьёмся за нашу свободу». Я понял, что получил чистое золото, помчался в финский корпункт и моментально отправил интервью в Хельсинки. Спустя час его увидел весь мир.

- 16:00: Митинг у Белого дома закончился, штаб обороны Белого дома приступил к формированию народного ополчения — «добровольческих сотен»[85]. Как свидетельствовали очевидцы, стрелкового оружия у защитников было немного. Только у охраны Белого дома, части офицеров милиции и КГБ, немного получили из отделений милиции, часть достали самостоятельно. В то время как внутри Белого дома и за его стенами шла незаметная для многих работа по подготовке к возможной его обороне, возле Белого дома собралась огромная масса народа.

Около 16:00 Иван Силаев позвонил Анатолию Лукьянову и сказал, что, по имеющимся у него сведениям, полученным из нескольких достоверных источников, ночью войска будут штурмовать Дом Советов РСФСР, и просит его во что бы то ни стало предотвратить штурм. Лукьянов тут же позвонил руководителям министерств обороны, внутренних дел и КГБ. Каждый из них ответил, что ни о каком штурме речи не идёт[24].

- В 17:00 Борис Ельцин издал указ N 64[107] о временном («до восстановления в полном объёме деятельности конституционных органов и институтов государственной власти и управления Союза ССР») принятии на себя обязанностей главнокомандующего Вооруженными силами СССР на территории РСФСР, одновременно назначив генерал-полковника Константина Кобеца министром обороны РСФСР[108].

Спустя два часа К. Кобец издал приказы об отмене комендантского часа и возврате войск в места постоянной дислокации[102]. Ещё в предыдущую ночь К. Кобец возглавил штаб обороны Дома Советов, его аппарат образовали 15 генералов и офицеров. Основную ставку в штабе Белого дома делали на поддержку населения. 19 августа у Белого дома людей было не много, но днём и к вечеру 20 августа к зданию Верховного Совета пришли тысячи граждан. Десятки тысяч человек образовали живое кольцо вокруг здания Белого дома, чтобы помешать возможному и ожидаемому штурму. По периметру здания возводились и укреплялись внушительные баррикады.

У защитников Дома Советов (включая милиционеров и охрану) имелось до 1000 стволов оружия. Но главная ставка была сделана на агитацию войск, верных ГКЧП. В ней участвовало десять групп народных депутатов и офицеров штаба[109].

- 17:30: По внутренней радиосети передано обращение к депутатам-мужчинам срочно спуститься во двор Белого дома, чтобы на автомашинах выехать навстречу войскам. На первом этаже ведётся раздача автоматов, бронежилетов и касок службе внутренней охраны и части добровольцев[110].

После 18 часов А. Лукьянову позвонили Р. Хасбулатов и член руководства компартии РСФСР полковник Н. Столяров из приёмной А. Руцкого с сообщением о якобы готовящемся штурме Белого дома. Лукьянов уверенно сказал им, что по заверениям, полученным им от военных, никакого штурма быть не должно[111], и просил передать это Ельцину и Силаеву. Этот разговор со спикером российского парламента происходил в присутствии одиннадцати членов межрегиональной депутатской группы, с которыми Лукьянов тогда беседовал о предстоящей сессии. Позже вечером глава союзного парламента перезвонил Язову, Крючкову, а потом и Янаеву. Все они однозначно и твёрдо заявили, что никаких указаний и приказов по этому поводу не давалось[24].

Вечером 20 августа на очередном заседании ГКЧП собрались Янаев, Язов, Крючков, Пуго, Болдин, Бакланов, Грушко, Тизяков, Стародубцев и ряд приглашенных лиц. Анализ информации, собранной штабом ГКЧП, свидетельствовал о развитии ситуации не в пользу чрезвыйчайного комитета. В целях её исправления под руководством Бакланова штабом были подготовлены рекомендации следующего характера:

" — в связи с обострением обстановки в Москве и ряде других регионов дать в первой половине 21 августа политическую и правовую оценку деятельности Ельцина Б. Н. и мэрии г. Москвы, возложив на них ответственность за имеющиеся человеческие жертвы…

«…подготовить к 20-00 предложения по составу уполномоченных ГКЧП, которые могут быть направлены на места для осуществления политической линии нового советского руководства».

Одновременно был подготовлен проект Указа и. о. Президента СССР Янаева Г. И. «О введении временного президентского правления в республиках Прибалтики, Молдове, Армении, Грузии, отдельных областях РСФСР и Украинской ССР (Свердловской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, городах Ленинграде и Свердловске)», а также принято Постановление ГКЧП № 3, которым ограничивался перечень транслируемых из Москвы телерадиоканалов, приостанавливалась деятельность телевидения и радио России, а также радиостанции «Эхо Москвы»[101].

- 20:43: Командующий Московским военным округом Николай Калинин заявил, что с 23:00 до 5:00 в городе объявлен комендантский час, но одновременно начнётся вывод из столицы военной техники[44].

- 21:00: От сотрудников ГАИ поступают сообщения, что к центру города идут танки[102].

- 22:00: Руцкой и Кобец дают защитникам Белого дома последние инструкции. Разносятся слухи о возможном применении химического и психотропного оружия и засевших на крышах соседних домов снайперах.

- 23:00: Моторизованные подразделения Таманской дивизии приступают к патрулированию центра Москвы для обеспечения комендантского часа. Ни один человек в течение ночи задержан не будет[102].

21 августа

- В 00:00 по московскому времени, так и не получив письменного приказа, группа «Альфа» не пошла на штурм парламента[112][113].

- 00:05—00:15: На Садовом кольце происходит столкновение моторизованного армейского патруля с демонстрантами, солдаты стреляют поверх голов[112]. Стрельба на площади Дзержинского[110].

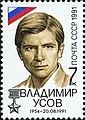

- 00:31: При попытке демонстрантов остановить колонну восьми БМП в туннеле на пересечении Садового кольца с Новым Арбатом гибнут трое защитников Белого дома[102][112][113]. Демонстранты попытались остановить передвижение колонны боевой техники, которая двигалась на Смоленскую площадь. В результате хаотичного маневрирования боевой техники и применения солдатами боевого оружия два человека были застрелены, а один случайно задавлен. Как позднее выяснилось, в тоннеле погибли Дмитрий Комарь, Владимир Усов и Илья Кричевский (подробнее…).

По воспоминаниям советника президента Ельцина Сергея Станкевича, во время этих событий работавшего в Белом доме в политическом штабе Бурбулиса, трагическая новость о первых столкновениях и жертвах пришла в штаб одновременно с сообщением о том, что группа десантников заняла помещение радиостанции «Эхо Москвы» на Никольской улице и заставила журналистов прекратить передачи. Кроме того, наблюдатели сообщили, что за Калининским мостом, напротив фасада Белого дома, сосредоточилась группа танков и боевых машин десанта, а рядом в грузовиках укрыты боеприпасы, включая снаряды для танков. В Белом доме в очередной раз объявили тревогу и готовность номер один[114].

- 01:03: По радио Верховного Совета РСФСР к защитникам Дома Советов обратился вице-президент России Александр Руцкой. Во избежание кровопролития и ненужных жертв он призвал граждан отойти на 50 метров от Дома Советов и не вступать в столкновения с военными. Руцкой также предупредил собравшихся о возможности прорыва в здание сотрудников КГБ, одетых в штатское. Он приказал охране Дома Советов открыть огонь по нападающим. На подходе к российскому парламенту один БТР подожжён бутылками с зажигательной смесью. Как сообщил корреспондент РИА, со стороны Кутузовского проспекта к «Белому дому» подходят части Кантемировской дивизии. Офицеры предупреждают, что ими получен приказ стрелять боевыми патронами[44].

Организаторы обороны «Белого дома» призывают собравшихся около него граждан взяться за руки, встать цепью и действовать только методом уговоров. По имеющейся информации, солдаты Кантемировской дивизии ничего не знают о сути происходящих событий[115].

Фотокорреспондент газеты «Рыбный Мурман» Виктор Корецкий, выполнявший свой профессиональный долг в дни путча возле Белого дома в Москве, передавал:

«- Улицы на подходе к зданию ВС забаррикадированы, стоят перевернутая техника, троллейбусы. Само здание окружено огромной толпой, примерно сто тысяч человек. На подступах стоят танки Таманской дивизии, они охраняют здание. На танках развеваются флаги России. К танкам никого не подпускает оцепление, люди стоят, взявшись за руки, образуя пять цепей. Люди разбиты на сотни, в каждой — старший, приказы которого беспрекословно выполняются. Пока я пробился к зданию ВС, мне долго пришлось объяснять, кто я и зачем иду.

Внутри здание охраняют курсанты Рязанского училища воздушно-десантных войск. На стороне российского правительства и некоторые офицеры советской армии, несколько подразделений КГБ, отряды милиции. Все вооружены автоматами. Оружие периодически подвозят.

Люди ополчения готовят мокрые повязки и противогазы на случай применения химического оружия. Дождь идет беспрерывно. Но никто не уходит. Никто не верит обещанию Янаева не брать штурмом здание Верховного Совета России. В ноль часов началось движение техники. Колонна боевых машин пехоты преодолела первую линию баррикад. Послышались пулеметные очереди. Началась вторая атака. В половине второго ночи танки подошли почти к самому зданию ВС России. У стен парламента осталась одна цепочка людей, держащихся крепко за руки…

Депутаты России ведут разъяснительную работу среди солдат. И некоторые воинские части отходили от парламента. Отвела свои танки Кантемировская дивизия. Все время раздаются выстрелы. После двух часов ночи подошла колонна боевых машин. Навстречу им вышли депутаты. И командир сказал, что он не будет стрелять по своему народу и отвел колонну. Все время по радио передавали о передвижении войск»[116].

- 01:00: Со стороны Калининского проспекта в сторону Белого дома движутся танки. По ориентировочным оценкам — 15 БТР и около 30 танков. На Калининском проспекте они легко смяли баррикады[117].

- Около 01:00: Колонна бронетехники, шедшая со стороны Нового Арбата (15 БТР и около 30 танков), остановлена народными депутатами. Кое-где в городе военные отбирают рации у милиционеров (многие сотрудники московской милиции и ГАИ передают в Верховный совет РСФСР сведения о передвижениях войск)[118].

- 01:17: На крышах соседних с Белым домом зданий замечены снайперы[119].

- 02:26: Части ОМОН, окружавшие здание Моссовета, покинули его[118].

- 02:30—04:30: На Лубянке проходит совещание с участием Крючкова, Бакланова, Шенина, Ачалова, Варенникова, Громова и около 20 высших офицеров КГБ. Генерал Громов объявляет, что дивизия Дзержинского в центр Москвы не выдвигалась, и внутренние войска в штурме участвовать не будут[112].

- 03.00 главком ВВС Е. И. Шапошников предлагает министру обороны Язову вывести войска из Москвы, а ГКЧП «объявить незаконным и разогнать»[112].

- 03:01: Обстановка на площади перед Белым домом остаётся прежней. Организаторы его обороны сообщили по мегафону, что солдаты одной из воинских частей заверили народных депутатов РСФСР, что они не будут стрелять в народ[44].

- 03.05: Подмосковье. Движение Витебской дивизии ВДВ КГБ замечено на 40 км Минского шоссе[78].

- 03.50: В Белом доме объявляют, что штурм может начаться через 10 минут. В здании гаснет свет. Защитники образуют живую цепь, взявшись за руки[112].

- 04:30: В Москву, согласно указанию МВД России, на защиту Белого дома прибывают вооружённые курсанты Орловской, Рязанской, Брянской, Владимирской и Вологодской школ милиции[112][120][121].

- 05.00: Колонна Витебской дивизии останавливается у МКАД[112]. Позже выяснилось, что Витебская дивизия ВДВ появилась в окрестностях Санкт-Петербурга и была остановлена под Гатчиной. На Москву же двигались подразделения Витебского танкового училища. В районе окружной дороги они были остановлены группой народных депутатов РСФСР. Командиры не препятствовали агитации[122].

- 05:00: Открывается заседание коллегии Министерства обороны. Главком ВМФ Владимир Чернавин и главком РВСН Юрий Максимов поддерживают главкома ВВС Шапошникова. Министр обороны Язов отдаёт приказ о выводе войск из Москвы[112].

- 05:25: Две бригады КГБ, одна из которых двигалась по Ленинскому проспекту, а вторая — по Минскому шоссе к центру, после звонка Бурбулиса Крючкову развёрнуты назад. По мнению Бурбулиса, «перелом произошёл»[119].

- 05:35: От гостиницы «Украина» отходят БТРы и танки[123].

- 06.07. Вмешательство народных депутатов РСФСР помогло ранним утром 21 августа вызволить шесть боевых машин пехоты /БМП/ и их экипажи, блокированные распалённой толпой в районе Смоленской площади. Эти машины оказались вовлечёнными ночью в случайное столкновение с пикетами москвичей, охраняющими подступы к Дому Советов РСФСР. Этот трагический инцидент, повлекший за собой человеческие жертвы, был ошибочно принят за начало штурма «Белого дома». После переговоров, проведённых народными депутатами РСФСР с обеими сторонами, все БМП выведены из зоны столкновения с пикетами и под российским флагом направились к «Белому дому». Предполагается, что они и их экипажи включатся в систему обороны Дома Советов РСФСР[117].

- 07:00: На Можайском шоссе депутатам и населению удалось задержать военную технику двух полков Болградской дивизии ВДВ, накануне переброшенных из Молдавии[119].

- 08:00: Войска начинают покидать город. Штаб обороны Белого дома призывает защитников не терять бдительность и не расходиться, а москвичей — заменить уставших[112].

- 08:00: Последнее заседание ГКЧП в здании Минобороны на Арбатской площади. Язов предлагает лететь в Форос. Бакланов и Тизяков набрасываются на него с упрёками. Крючков призывает продолжать «вязкую борьбу», затем поддерживает Язова со словами: «Может быть, идея и неплохая. Должен же он [Горбачёв] понимать, что без нас он ничто!»[112].

- В 9:00 на совещании у Янаева было принято решение направить делегацию в Форос к Горбачёву в составе: Лукьянов, Язов, Ивашко и Крючков[111].

- В 10:00 начинается сессия Верховного совета РСФСР[112] под председательством Хасбулатова, которая почти сразу же принимает заявления, осуждающие ГКЧП.

Поражение ГКЧП определилось уже днём 21 августа, и Прокуратура РСФСР объявила, что все участники ГКЧП будут привлечены к ответственности. Вечером этого дня президент РСФСР Б. Н. Ельцин предъявил восьмёрке путчистов (Г. И. Янаеву, О. Д. Бакланову, В. А. Крючкову, B. C. Павлову, Б. К. Пуго, В. А. Стародубцеву, А. И. Тизякову и Д. Т. Язову) следующие требования:

«1. Комитету по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП) предписываю прекратить свою противоправную антиконституционную деятельность с 22 часов 21 августа 1991 года. Все решения, принятые с момента его образования, подлежат безоговорочной отмене. 2. Комитет обязываю незамедлительно отменить все решения, препятствующие выполнению Президентом СССР М. С. Горбачёвым своих конституционных обязанностей. 3. В случае невыполнения указанных требований мною будут приняты все предусмотренные Законом меры по пресечению противоправной деятельности комитета, обеспечению конституционного порядка и законности в стране».

Своим Указом № 70 Ельцин «за поддержку антиконституционной деятельности так называемого „государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР“, невыполнение указов Президента РСФСР, направленных на пресечение государственного переворота» отстранил от исполнения обязанностей председателей исполнительных комитетов краевого и ряда областных Советов народных депутатов РСФСР (в Краснодарском крае, Ростовской, Самарской и Липецкой областях).

В тот день в Москве открылась Чрезвычайная сессия Верховного Совета РСФСР, единогласным решением которого ГУВД (Главное управление внутренних дел) и УКГБ (Управление Комитета госбезопасности) Москвы и Московской области были выведены из союзного подчинения и переподчинены российским властям. Таким образом, Борис Ельцин получил дополнительную опору на силовые структуры. До сих пор эти структуры были в союзном подчинении. Председателю КГБ и Министру внутренних дел РСФСР было поручено осуществить эти мероприятия в трехдневный срок.

Во тот же день Ельцин отправил в отставку главу Всесоюзной государственной телерадиовещательной компании Л. П. Кравченко, а сама Всесоюзная телерадиокомпания была передана в ведение правительства РСФСР[124].

- В 14:15 самолётом Ил-62 (бортовой номер 86540) Президента СССР в Крым вылетают некоторые члены ГКЧП (Крючков, Язов, Бакланов и Тизяков) вместе с Лукьяновым и Ивашко для переговоров с Горбачёвым, приземлившись на аэродроме Бельбек в 16:08[112].

- Около 16:00 Президиум Верховного Совета СССР принял постановление, в котором объявил незаконным фактическое отстранение президента СССР от исполнения его обязанностей и передачу их вице-президенту страны, и в связи с этим потребовал от вице-президента Янаева отмены указов и основанных на них постановлений о чрезвычайном положении[24] как юридически недействительных с момента их подписания[125][комм.- 4].

- В 16:52 Вице-президент РСФСР А. В. Руцкой, премьер-министр И. С. Силаев, Примаков, Бакатин, Дунаев, министр юстиции России Фёдоров и 36 вооружённых автоматами офицеров милиции вылетают в Форос к Горбачёву, приземлившись в Бельбеке в 19:16[112] (после неудачной попытки воспрепятствовать посадке со стороны военных).

- 17:00: На президентскую дачу в Крым прибыла делегация ГКЧП[112]. М. С. Горбачёв отказался её принять и потребовал восстановить связь с внешним миром[112]. В это же время[1] вице-президент Янаев подписал указ, в котором ГКЧП объявлялся распущенным[127][128], а все его решения — недействительными[24].

- За Горбачёвым в 9-м часу вечера прибывает делегация РСФСР.

- 22:00: Генеральный прокурор РСФСР Валентин Степанков выносит постановление об аресте бывших членов ГКЧП[112].

22 августа

- В 00:04 (мск) Михаил Горбачёв, вылетев из Бельбека в Москву вместе с Руцким, Силаевым и Крючковым[54] на самолёте Аэрофлота Ту-134[44] (командир воздушного судна Анатолий Суходольский)[129][130], благополучно приземляется во Внуково-2.

- В 00:17 за ним вылетел самолёт Ил-62 Президента СССР[44] с членами ГКЧП на борту. Члены распущенного ГКЧП — Крючков, Язов и Тизяков — после прилёта из Фороса были арестованы. Первоначально они содержались в санатории МВД РСФСР у озера Сенеж, где и проводились первые допросы[131].

Советник президента РСФСР Сергей Станкевич:

Меня вместе с Сергеем Шахраем Ельцин отправил в аэропорт. Вместе с нами туда выехали министр внутренних дел РСФСР Виктор Баранников, глава российского КГБ Виктор Иваненко и генпрокурор России Валентин Степанков. Сначала встретили самолёт с Горбачёвым. «Ну, вот, Сергей, вы не верили в президента, а президент всё выдержал», — сказал он мне. Следом прибыли два самолёта с членами ГКЧП, и тут же были произведены задержания. Крючкова по трапу несли буквально на руках — видимо, ему стало плохо. Вместе с большой группой вооружённой охраны я поехал сопровождать его. Дмитрия Язова сопровождал Шахрай. Их разместили тогда в подмосковных пансионатах — везти в город во избежание возможных эксцессов не решились.

— С. Станкевич: никто в ГКЧП не решился дать приказ штурмовать Белый дом [132]

- Защитников Белого дома поддерживают рок-группы («Машина времени», «Алиса», «Круиз», «Шах», «Коррозия Металла», «Монгол Шуудан», «Чёрный обелиск»), которые 22 августа организуют концерт «Рок на баррикадах»[44].

- В 06:00 вице-президент Геннадий Янаев был задержан в своём рабочем кабинете в Кремле и доставлен в прокуратуру РСФСР[12]. Понятыми при его задержании были сотрудник Аппарата президента СССР Вячеслав Никонов и заместитель коменданта Кремля Михаил Барсуков[133].

- В 10:00 состоялось заседание Президиума Верховного Совета СССР под руководством председателей палат ВС СССР И. Лаптева и Р. Нишанова. Президиум дал согласие на привлечение к уголовной ответственности и арест народных депутатов СССР Олега Бакланова, Василия Стародубцева, Валерия Болдина, Валентина Варенникова и Олега Шенина[134] [комм.- 5].

- 11:05—14:48. Состоялись первые допросы Язова и Крючкова. Язов заявил, что никакого заговора не было, а было решение организовать поездку к Горбачёву, чтобы тот согласился временно возложить свои полномочия на Янаева и никто не обсуждал вопрос о физической ликвидации Горбачёва [13]. Вместе с тем, он заявил, что чувствует себя виноватым перед Горбачёвым и его женой, а также перед народом и КПСС. И назвал действия ГКЧП «глупостью», которая не должна повториться[136]. Крючков в свою очередь заявил, что ни разу не обсуждался вопрос о лишении Горбачёва поста президента СССР, а речь шла о том, чтобы Горбачёв временно возложил свои полномочия на вице-президента Геннадия Янаева[13]. Также он сообщил следователям, что по линии ГКЧП не было предпринято никаких действий, направленных против руководства России. По его словами члены ГКЧП понимали, что это может привести к непредсказуемым последствиям (так он ответил на вопросы про штурм Дома Советов и воспрепятствование выезду Ельцина из Архангельского)[137].

- Днём 22 августа на Красной площади возле Кремля состоялся многотысячный митинг в честь победы демократических сил, всё больше и больше москвичей собиралось на Старой площади у зданий ЦК КПСС и на площади Дзержинского — у зданий КГБ СССР. Толпы москвичей собирались на Арбате, у Министерства обороны, у здания Министерства внутренних дел СССР. Но особенно большой митинг «победителей» состоялся возле Белого дома[138].

- В 12 часов дня на Краснопресненской набережной Москвы перед Белым домом проведён многотысячный митинг победы[139], в ходе которого Президент РСФСР объявил, что принято решение сделать трёхцветный стяг новым государственным флагом России[44]. В честь этого события в 1994 году дата 22 августа выбрана для празднования Дня Государственного флага России. В ходе митинга манифестанты вынесли огромное полотнище российского триколора. Память погибших почтили минутой молчания. Президент Ельцин высказал признательность защитникам демократии и поздравил их с победой.

- 12:00: Исторический флаг России (триколор), позже, в ноябре 1991 года, ставший государственным, впервые установлен на верхней точке здания Дома Советов[54][140].

- 12:05 Президент Горбачёв издал указы об освобождении от занимаемых должностей премьер-министра Павлова[141], председателя КГБ Крючкова[142] и министра обороны СССР Язова[143] и внёс их на рассмотрение Верховного Совета СССР. Также издан указ об увольнении начальника Службы охраны КГБ Юрия Плеханова[144] Леонид Шебаршин назначен исполняющим обязанности председателя КГБ СССР, Василий Трушин — временно исполняющим обязанности министра внутренних дел страны, Михаил Моисеев — временно исполняющим обязанности министра обороны СССР[145].

- В 21:00 Янаев был доставлен в следственный изолятор г. Кашин Калининской (с мая 1992 г. — Тверской) области (туда же были доставлены Язов и Тизяков)[131]. Ночью 26 августа он был переведён в «Матросскую тишину»[12].

Дальнейшие события

В ночь с 22 на 23 августа по распоряжению Моссовета при массовом скоплении митингующих был произведён демонтаж памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади[146].

23 августа в 3 часа утра у себя на даче был арестован главком сухопутных войск Валентин Варенников[25].

Рано утром 23 августа Ельцин приехал в Кремль к Горбачёву. Ельцин потребовал от Президента СССР производить любые кадровые изменения только по согласованию с российским президентом. Горбачёв обещал «подумать» по поводу отмены своих указов. Но Ельцин заявил, что он не уйдёт из кабинета Президента СССР, пока Моисеев и Шебаршин не будут смещены[138]. Под давлением Ельцина Горбачёв отменил свои назначения, объяснив их тем, что не успел разобраться в ситуации. Министром обороны СССР был назначен Е. Шапошников, председателем КГБ — В. Бакатин, министром иностранных дел — Б. Панкин, посол в Чехословакии, отказавшийся признать ГКЧП[147]. Данные назначения были внесены на рассмотрение Верховного Совета СССР.

В 13.00 в Белом доме началась сессия Верховного Совета РСФСР. Заседание было очень важным. Ельцин и Верховный Совет РСФСР были триумфаторами. Горбачев фактически оказался в положении ответчика. Депутаты Верховного Совета РСФСР требовали из за зала от Президента СССР, Генсека ЦК КПСС Горбачева распустить КПСС, запретить социализм. Ельцин потребовал у Горбачёва осудить КПСС, но, встретившись с его сопротивлением подписал указ о приостановлении деятельности КП РСФСР на том основании, что она поддержала ГКЧП[148][149].

23 августа возле зданий ЦК КПСС скопились толпы москвичей. Перед зданием ЦК стихийный митинг, возникла угроза стихийного захвата и разгрома зданий ЦК.

По распоряжению мэра Москвы Г. Х. Попова здания ЦК КПСС и МГК КПСС на Старой площади были опечатаны, таким образом, их деятельность была заблокированна. В 3 часа дня органы КГБ и милиции завершили оцепление всех зданий ЦК КПСС, ЦК КП РСФСР, КПК, МГК, а также расположенных напротив зданий КГБ СССР[138]. Вспоминает начальник Московского управления КГБ СССР Евгений Савостьянов:

— я знаю с точностью до минуты, когда была высшая точка моей жизни.

— Когда?!

— В 14 часов 15 минут 23 августа 1991 года. В эту минуту я нажал кнопку в рубке радиотрансляции системы гражданской обороны в здании ЦК КПСС и объявил о закрытии ЦК КПСС и о том, что даю 45 минут на эвакуацию персонала, после чего арестую всех оставшихся в здании. И всё ЦК разбежалось! За 45 минут[150]

24 августа, в связи с участием членов Кабинета Министров СССР в деятельности ГКЧП, Совет Министров РСФСР во главе с И. С. Силаевым предложил Президенту СССР М. С. Горбачёву расформировать союзное правительство. Правительство РСФСР отказывалось выполнять распоряжения союзного правительства до формирования его нового состава. Совет Министров РСФСР объявил, что возлагает на себя руководство министерствами и ведомствами СССР, подведомственными им объединениями, предприятиями и организациями, расположенными на территории РСФСР. Должностным лицам министерств и ведомств СССР было указано руководствоваться в своей деятельности решениями Совета Министров РСФСР и указаниями уполномоченных членов Правительства РСФСР[151].

М. С. Горбачев вынужден был поставить перед Верховным Советом СССР вопрос о доверии правительству СССР и в этот же день, 24 августа, распустил Кабинет Министров СССР.