| Владимир Александрович Колчак | |

|---|---|

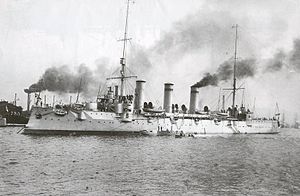

Штурман Владимир Колчак в 1917 году. | |

| Псевдоним | Владимир Александрович Александров |

| Дата рождения | 1897 |

| Место рождения | Кронштадт, Российская Империя |

| Дата смерти | 16 декабря 1941 |

| Место смерти | Ленинград, РСФСР, СССР |

| Принадлежность |

|

| Род войск | ВМФ |

| Годы службы |

1916—1922 1932—1936 1941 |

| Звание | |

| Командовал |

крейсер «Олег» линкор «Гангут» тральщик «Кубань» посыльное судно «Коршун» |

| Сражения/войны | |

Влади́мир Алекса́ндрович Колча́к (Александров; 1897, Кронштадт — 16 декабря 1941, Ленинград) — капитан-лейтенант Балтийского флота военно-морских сил СССР. Офицер из последнего основного выпуска Императорского Морского кадетского корпуса (30 июля 1916). Участник Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войны. Будучи старшим штурманом крейсера «Олег», в 20-х числах октября 1917 года он привёл корабль в Петроград для участия в Октябрьской революции.

Биография

Происхождение

Владимир Александрович Колчак родился в 1897 году в Кронштадте в семье морского офицера Александра Фёдоровича Колчака (родился в 1857, умер 1929, дослужился до контр-адмирала) — из младшей ветви рода Колчаков, ведущего своё происхождение от коменданта крепости Хотин —

- Илиаса Колчак-паши (†1743, Житомир), который был пленен фельдмаршалом Б. Минихом в результате победы над турецкими войсками в 1739 году, и доставлен в Санкт-Петербург. Угроза казни на родине вынудила Илиаса Колчак-пашу обосноваться в Речи Посполитой на службе у польского магната Иосифа Потоцкого (к этому роду принадлежал писатель Ян Потоцкий).

- Мехмет-бей, 1708 г.р. , сын Илиаса Колчак-паши, принял православие и, после присяги русской короне, поступил на службу при дворе императрицы Елизаветы Петровны, и вскоре — причислен к потомственному дворянству.

- Харитон Колчак.

- Лукьян Харитонович Колчак, 1765 года рождения. — сотник Бугского казачьего войска, участвовал в войнах с турками, за мужество и воинскую доблесть пожалован земельным наделом в Тираспольском уезде Херсонской губернии[1][2]. В слободе Бирносовой, получил земельный надел в 8 аршин. Был женат 2 раза. 1-й на матери Ивана Лукьяновича, 2-й на Евдокии, матери уже Антона и Федора.

- Фёдор Лукианович Колчак (†1881, Санкт-Петербург), младший сын Лукьяна Колчака, брат Ивана (деда адмирала А. В. Колчака) — майор (1867), 1-й раз был женат на Ольге Фёдоровне (1831—1867), 2-й раз на Елизавете Степановне(?????), проживал в Санкт-Петербурге, на 14 линии Василевского острова в доме 71)[3]

- Александр Фёдорович Колчак (1857—1926) — окончил Морской корпус (1879), имел «знак об окончании курса артиллерийских классов», Балтийский флот; капитан 2 ранга (1897), на эсминце «Буйный» совершил переход на Дальний Восток (августа 1903—май 1904); участвовал в Русско-японской войне; капитан 1 ранга (1905). В декабре 1910 года вышел в отставку в звании контр-адмирала. Трое сыновей и дочь. В 1914 году проживали по адресу : Кронштадт, Песочная 27[4]. Умер в 1929 году.

- Александр Александрович Колчак, старший сын А. Ф. Колчака, окончил Морской корпус (1902), участвовал в обороне Порт-Артура, мичман на эсминце «Лейтенант Бураков»; «за отличную распорядительность и мужество» награждён орденом Св. Анны 4 степени «За храбрость»; лейтенант (апрель 1906); ордена: Св. Станислава и Св. Анны 3 степени. После Минного офицерского класса (сентябрь 1909) — минный офицер 2 разряда; и. д. старшего минного офицера минзага «Енисей» (сентябрь 1913). За постановку минного заграждения на центральной минно-артиллерийской позиции в устье Финского залива (декабрь 1914) старший лейтенант А. А. Колчак награждён орденом Св. Владимира 4 степени с мечами и бантом. 22 мая 1915 года «Енисей» был торпедирован и затонул. Спасся 31 человек из 200. Старший офицер Александр Александрович Колчак тоже погиб, он был на 14 лет старше Владимира[1].

- Николай Александрович Колчак, средний сын А. Ф. Колчака, не был принят в Морской корпус из-за астигматизма. Окончил Институт инженеров путей сообщения. На войну пошёл вольноопределяющимся. После революции в РККА командовал артиллерийской батареей, был ранен. После лечения в Полтаве в 1921 году вернулся в Петроград. Был сотрудником проектного института. Умер в блокаду Ленинграда[1].

Императорский Морской кадетский корпус

Владимир Александрович Колчак окончил Императорский Морской Кадетский корпус в 1916 году — последний основной выпуск, в мичмана произведён 30 июля. В списке Владимир Колчак указан первым вообще, а также — из названных директором Корпуса («первый по праву выбора морей» — Балтийское море), что предопределено приказом Морского министра — как гласит примечание документа[5][6].

Особое положение первенства выбора подразумевало таковой не в виде прямого назначения, а «по отчислении …от Корпуса», то есть до апреля 1917 года он служит при последнем, где находился и во время Февральской революции. Далее — назначен вахтенным начальником на крейсер «Олег», который дислоцировался, после революции, в Ревеле. Летом 1917 года — младший штурман крейсера[1].

Революция и Гражданская война

Для него, как и для всех, кто был выпущен вместе с ним, служба началась в трудное время — все они стояли перед выбором. Шла война с Германией, флот, после Моонзундской трагедии, как и вся армия, стремительно скатывался к анархии, союзничество с Англией уже было под вопросом… Как пишет сын Владимира Колчака: «Тогда многие младшие офицеры не покинули своих кораблей, хотя флот стал „красным“. Они считали, что политика меняется, но Россия и флот остаются. Политикой, партиями Владимир не интересовался. Для него „партией“ был экипаж родного корабля». Тем не менее после Корниловского выступления, исполняя функции старшего штурмана крейсера «Олег», когда по воле сложившейся обстановки на его плечи было полностью возложено командование кораблём, Владимир Колчак, в том числе и не без влияния противоречивых обстоятельств, принимает решение, коренным образом изменившее его судьбу: в 20-х числах октября 1917 года для участия в Октябрьском перевороте он приводит судно из Ревеля в Петроград[1][7][8][9][10].

Зимой 1917-го—1918-го Владимир Колчак проходил подготовку в Штурманском классе в Гельсингфорсе, после чего ему была присвоена квалификация штурмана 2 разряда. Зимой-весной 1918 — участвует на «Олеге» в «Ледовом походе».[7]

В это время русский Балтийский флот уже вынужден был воевать «на четыре фронта»: боевые столкновения с германскими кораблями, с английской флотилией, с белоэстонцами и белофиннами.

В должности 1-го штурмана крейсера «Олег» и в дальнейшем В. А. Колчак участвовал в следующих операциях:

Уже в составе Действующего отряда кораблей Балтийского флота (далее — ДОТ):

- В Нарвской десантной операции (конец ноября—начало декабря 1918); в период с 23 ноября по 1 декабря в районе Нарвы крейсер «Олег», в числе нескольких других кораблей, участвовал в наступлении частей Красной армии на германские позиции. 28 ноября была поставлена задача высадки десанта у Гунгербурга с фланга противника. Отряд составили, помимо крейсера «Олег», — эсминец «Меткий», транспорты с десантом «Ильза», «Красный Пахарь» и «Революция». Руководство операцией осуществлял командир «Олега» военмор А. В. Салтанов (в прошлом — капитан 1 ранга Гвардейского экипажа, старший офицер на «Олеге» до войны). Утром в устье Наровы высадился десант — 750 моряков-добровольцев (первый морской десант в истории Красного флота), «Олег» оказывал поддержку обстрелом побережья: Вайварские горы и станция Корф, но сел на мель, снят был только после перемещения боеприпасов в кормовые отсеки. После взятия Нарвы, и провозглашения Эстонской Советской республики, 1 декабря корабли с пленными пришли в Кронштадт.[12]

- Поневоле — в бездарной и позорной авантюре Раскольникова (по предложению Л. Д. Троцкого) — разведке у Ревеля (конец декабря 1918), которая благополучно закончилась для крейсера «Олег» только благодаря своевременной передислокации, иначе он был обречён на столкновение с превосходящими силами англичан: линкор «Андрей Первозванный», крейсер «Олег», нефтяные эсминцы «Автроил», «Азард» и «Спартак» должны были обстрелять гавань Ревеля и уничтожить военные корабли противника. В задачи «Олега» входило ближнее прикрытие с позиции у острова Гогланд. Операция была хорошо спланирована, но безграмотно проведена, о чём красноречиво говорят результаты её: участвовавшие в её исполнении не только не смогли выполнить поставленных задач, но даже оказать существенного сопротивления противнику — многие были взяты в плен (14 офицеров, 233 члена экипажа), коммунисты расстреляны, часть перешла на сторону белых; Раскольников, несмотря на переодевание в робу кочегара, был опознан, арестован и отправлен в лондонскую тюрьму (в июне 1919 обменян на 18 английских моряков, плененных красными на Севере), эстонский флот пополнился двумя эсминцами — «Автроил» и «Спартак», переименованными в «Леннук» и «Вамбола». Командир «Олега», не будучи посвящён в план операции, при ограниченных запасах угля и провизии, под покровом сильной пурги вернулся в Кронштадт.[10][13][14]

- Успешное отражение атак английских торпедных катеров на Кронштадт в ночь с 17 на 18 августа 1919-го. В этой операции участвовал однокашник Владимира Колчака по Корпусу, одной с ним 5-й роты и того же последнего выпуска 30 июля 1916 года — Михаил Шульц, старший флагман-секретарь по оперативной части штаба ДОТа — М. Шульц командовал артиллерией на эсминце «Гавриил».

- Подавление антибольшевистского восстания форта «Красная Горка»; после перехода на сторону белых, окруживших форт, 13 июня он начал обстрел Кронштадта из тяжёлых орудий береговой артиллерии; ответный огонь по фортам «Красная Горка» и «Серая Лошадь» открыли линкоры «Петропавловск» (командир П. Ю. Постельников) и «Андрей Первозванный» (капитан Л. М. Галлер) и крейсер «Олег», эскадренные миноносцы «Гавриил», «Свобода» и «Гайдамак»; была произведена высадка десанта. 15 июня форт был покинут гарнизоном. Помощь английских торпедных катеров была запоздалой — все предпринимаемые атаки кораблей — безуспешными.

В ночь с 17 на 18 июня английский торпедный катер потопил крейсер «Олег» у Толбухина маяка, торпедировав его.

После гибели крейсера «Олег» Владимир Колчак служил флагманским штурманом Штаба Кронштадтской военно-морской базы — с июня 1919 года по август 1920 года[1][15][16][17][18][19].

Колчак — Александров

С началом Гражданской войны фамилия Колчак стала представлять для её носителей определённую опасность в красной России. 3 октября 1919 года Владимир Александрович Колчак и его отец были приглашены в ВЧК, и ему с Александром Фёдоровичем было объявлено, что по требованию Реввоенсовета они должны изменить фамилию на «Александровы». С сентября 1920 года военмор В. А. Александров (Колчак) — служил на линкоре «Гангут» («Октябрьская Революция»; штурман, затем — старший штурман; в апреле 1921 года — совмещал с должностью командира корабля)[1][2].

В мае—июле 1921 года в результате «фильтрации» Балтийского флота находился в Харьковской тюрьме. В июле 1921 года назначен командиром тральщика «Кубань», а с января 1922 года — штурман эсминца «Забияка». С 30 июня 1922 года — командир посыльного судна «Коршун», а в июле уволен с военной службы «по расстроенному здоровью» в запас (последствия цинги). С августа 1922 года по апрель 1932 года В. А. Александров служил в торговом порту Петрограда (Ленинграда). Занимался промером и бурением в Невской губе (искали строительный песок)[1].

Снова в строю и снова в запасе

В апреле 1932 года Владимир Александрович был призван в кадры РККФ, с назначением флагманским штурманом 3-го дивизиона эсминцев. С февраля 1934 года — флагштурман отряда учебных кораблей Балтийского флота. В июне—декабре 1936 года В. A. Александров (Колчак) служит старшим помощником командира учебного корабля «Свирь» (бывший «Океан»), на котором проходили практику курсанты Военно-морского флота России. Затем становится слушателем курсов командиров новейших эсминцев[1].

В Центральном Военно-морском Архиве (г. Гатчина), в аттестации за учебный 1936—1937 годы в графе 2 «Заключение прямых начальников» указано: «теоретическая и практическая подготовка вполне достаточны для командования миноносцем. Родственник (троюродный брат) расстрелянного белогвардейца адмирала Колчака. Подлежит увольнению из рядов РККА». «Бывший» Колчак был снова уволен в запас[1].

Снова капитан-лейтенант. Блокада

До ноября 1941 года Владимиру Александровичу, кадровому офицеру, пришлось служить в тресте «Ленводпуть», заниматься промерами, бурением, землечерпательными работами в Невской губе и на Неве. В ноябре 1941 года капитан-лейтенант В. А. Александров был наконец-то призван на военную службу. Сохранилось 18 писем Владимира Александровича «из блокады», в них нашли отражение картины блокадного быта, описание последствий обстрелов и бомбежек. Много пришлось ему физически работать на строительстве фортификационных сооружений. 16 декабря 1941 года он скончался в госпитале от воспаления легких (истощение, отсутствие лекарств)[1].

Михаил Владимирович Александров (Колчак)

Михаил Владимирович Александров (Колчак), сын Владимира Александровича, родился в 1927 году. 24 августа 1941 года вместе с матерью был эвакуирован из блокадного Ленинграда на барже — в Пермскую область. В эвакуации М. В. Александров (Колчак) окончил 7, 8 и 9-й классы, летом работал в колхозах. С июля 1944 года по август 1945 года работал слесарем на Балтийском заводе в Ленинграде, где строили тральщики. В августе 1944 года получил первую медаль- За оборону Ленинграда.

В апреле 1946 года поступает в Ленинградское Военно-топографическое училище, в сентябре 1949 года ему было присвоено звание лейтенанта. В ноябре 1949 назначен в Морской картографический институт ВМФ, где служил до июня 1951 года. Перевод М. В. Александрова в Военно-морской флот парадоксально связан с фамилией: бдительный замполит учреждения, узнав «по служебным каналам» настоящую фамилию Михаила Владимировича, решил «изобличить сына царского офицера, дворянина, имеющего родственников за границей, родича самого Колчака, скрывшего свою биографию», в результате чего возникла угроза исключения из комсомола со всеми вытекающими последствиями. Лейтенант М. В. Александров написал письмо Сталину, в котором просил «товарища Генералиссимуса» разобраться в ситуации: «сын за отца не отвечает, тем более, и отвечать-то не за что: папа, красный военмор, честно погиб в Великую Отечественную». Лейтенант М. В. Александров был вызван в Главное Политуправление Советской армии и флота на парткомиссию. Там донос был разобран вместе с письмом. М. В. Александров (Колчак) был оставлен в кадрах, но ему было предложено перейти в другую часть — с предоставлением права выбора места службы. Он выбрал Северный флот, стал лейтенантом Беломорской военной флотилии — в Северной гидрографической экспедиции в Архангельске.

Работал гидрографом на Вайгаче и Новой Земле. Служба продолжалась до января 1956 года. Демобилизован был в звании старшего лейтенанта в связи с «хрущёвским» сокращением Вооруженных сил на 640 тысяч человек. Вернулся с семьей в Ленинград. В 1962 году М. В. Александров окончил кафедру физической географии ЛГУ.

Бывший старший лейтенант флота Михаил Александров стал научным сотрудником НИИ Арктики и Антарктики, успешно и плодотворно работал, награждён орденом «Знак Почета». Был в гидрографической экспедиции на Северной Земле, посетил остров Шмидта. Два раза был в Антарктических экспедициях, зимовал на «Молодежной», работал с геологами в оазисе Полканова, на Новосибирских островах, на острове Котельном. Защитил кандидатскую диссертацию по материалам, собранным в Антарктиде. На ледокольном транспорте «Мурман» прошёл по следам своего знаменитого родственника — где в экспедициях 1901—1903 годов (Русская полярная экспедиция, Спасательная экспедиция Колчака) Александр Васильевич Колчак исследовал природу Арктики. Родственник Александра Колчака-Второго, мечтавшего первым ступить на Южный полюс, потомок Александра Колчака-Первого — Михаил Владимирович Колчак (Александров) — принимал участие в подготовке к изданию первого комплексного Атласа Антарктики (1966), Атласа Арктики (1985) и нового «Атласа океанов. Антарктика» (2004): во всех — в качестве члена редколлегии и заместителя главного редактора[1][2].

Примечания

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Из проекта книги Михаила Александрова (Колчака) «Служение Колчаков России» — Сайт писателя А. Умнова-Денисова

- 1 2 3 «Я служу Родине» // Официальный сайт Веры Камши

- ↑ Проект «Барб—Генеалогия»

- ↑ Весь Санкт-Петербург. 1914

- ↑ Список старшинства офицерских чинов Флота и Морского Ведомства. Часть I. — СПб.: Издание Главного Управления по делам личного состава Флота. 1917

- ↑ РГА ВМФ, ф. 432, оп. 1, д. 8072, лл. 56—58 — Последний основной выпуск ИМКК (произведённые в мичмана 30 июля 1916 года).

- 1 2 Дважды Краснознамённый Балтийский флот. 3-е издание исправленное и дополненное. — М.: Воениздат. 1990. С. 142—143 ISBN 5-203-00245-2

- ↑ Деникин А. И. Очерки Русской Смуты. Крушение власти и армии, февраль—сентябрь 1917. J. Povolozky & Cie, Editeurs. 13 rue Bonnapartie, Paris (VIe). / Репринт: М.: Наука. 1991 ISBN 5-02-008582-0

- ↑ Летом 1917 года, в обстановке продолжавшейся войны, большевики выдвинули лозунг «За немедленный мир без аннексий и контрибуций». В середине июня, общее собрание судовых и ротных комитетов постановило ввести выборный комсостав флота. Большевики готовились к захвату власти. Центробалт решил (по указанию Ленина) направить в Петроград крейсер «Олег», но его командование, присягнувшее Временному правительству, отказалось. Однако вскоре, следуя неизвестным теперь доводам комитета, изменило решение, дистанцировавшись от политической борьбы. В полночь 29 октября прошёл митинг на пристани, и крейсер взял курс на Петроград. Не возымели действия и радиограммы Керенского с угрозами атак подлодок — было известно, что их команды уже вышли из повиновения. Днём «Олег» стал на якорь у Николаевского моста. На торжественном митинге команду приветствовал И. П. Флеровский, но члены ЦК партии эсеров Гоц и Пьяных и делегаты Центральной рады протестовали, что смутило часть команды, однако выступление Ленина, с выдержками из Декларации прав трудящихся, где обещаны сразу, с победой — «фабрики рабочим, земли крестьянам и мир народам», возымело действие — вскоре отряды добровольцев с «Олега» разоружали женский ударный батальон и другие подразделения, противостоявшие Советам. Командующий Балтфлотом Д. Н. Вердеревский приказал вернуть крейсер на место его прежней дислокации, но вскоре «Олег» по неизвестной причине был заменен канонерской лодкой «Хивинец», а с началом ноября — он снова в Ревеле.

- 1 2 Крейсер «Олег» // Военный журнал (недоступная ссылка)

- ↑ Этот эпизод рассматривался как часть обвинения наморси А. М. Щастного, в то время как тому стало известно о взрыве уже после произошедшего. Капитана 1 ранга А. М. Щастного хорошо знал В. А. Колчак ещё по плаваниям в пору практики гардемаринов и по «Ледовому походу». — Шошков Е. Н. Наморси А. М. Щастный (Трагическая биография в событиях, датах и комментариях). — СПб: Петровский фонд ISBN 5-7559-0051-5

- ↑ С ноября 1918 старшим штурманом, а позже 1—й помощником командира крейсера «Олег» был М. В. Викторов

- ↑ Фёдор Раскольников о времени и о себе: Воспоминания. Письма. Документы — Л.: Лениздат. 1989 ISBN 5-289-00718-0

- ↑ Л. В. Камчатов. Русский флот на Северо-Западе России в 1918—1920 гг. / Бизертинский «Морской сборник». 1921—1923. Избранные страницы. Составитель и научный редактор В. В. Лобицын. — М.: Согласие. 2003. С. 201, 201 ISBN 5-86884-124-7

- ↑ Нападение, совершенно неожиданное по своей идее. // «Гангут» № 26 / 2001. С. 98−113 — Сайт «Terijoki»

- ↑ Гефтер А. Воспоминания курьера // Архив русской революции. Берлин 1923. Т. 10. — Репринт: М.: Терра: Политиздат, 1991 («Русский архив»). С. 114—168 ISBN 5-250-02083-6 (т. 9—10)

- ↑ РГА ВМФ, ф. 432, оп. 1, ед. хр. 8072, л. 56 (об) — Шульц А. М. История одного рода. // Немцы в России. Люди и судьбы. Сборник статей. — СПб.: Дмитрий Буланин. 1998. С. 273 ISBN 5-86007-119-1

- ↑ Военный министр У. Черчилль, последовательный сторонник активного противодействия большевизму, к рейду на Кронштадт отнёсся крайне отрицательно. Оценивая результаты этой операции он указал Ллойд Джоржу на то, что этот рейд повлёк непоправимые потери.(Gilbert M. Winston S. Churchill. Vol. IV. 1916—1922. Boston, 1978. P. 871 // «Новый часовой» № 4. 1996. С. 88-90.). Вообще в названных столкновениях на Балтике англичане потеряли: один лёгкий крейсер, 2 эсминца («Виттория» — 1917 года постройки), подлодку, 2 тральщика и названные торпедные катера. — «Новый часовой» № 4. 1996. С. 88-90

- ↑ В ДОТе были соученики и по выпуску, и по Корпусу: Николай Семёнов (лейтенант, 1-й артиллерист на эсминце «Константин»), Владимир Бекман (штурман на эсминце «Запал») (см. о нём на сайте семьи Бекман и Селль), Алексей Плансон-Ростков (артиллерист на крейсере «Аврора»), Иоганн Бернгофф (помощник командира на эсминце «Самсон»), Вениамин Боголюбов (командир минзага «Яуза»), Сергей Лукин (штурман на эм «Генерал Кондратенко»), Борис Морозов (плутонговый командир на эм «Азард»), Николай Оппенгейм (штурман на эм «Свобода»), Георгий Племянников (групповой минный специалист эм «Украйна» и «Войсковой»), Иосиф Положинцев (штурман эскадренного миноносца «Забияка»), Всеволод Ругин (плутонговый командир), Михаил Шульц (старший флагман-секретарь начальника 1-й бригады линейных кораблей Балтийского флота — осень 1918—1 февраля 1919, старший флагман-секрктарь начальника ДОТа — 1 февраля 1919—сентябрь 1919, старпом на миноносце «Победитель» — сентябрь 1919—июль 1920; 3 года, с 15 августа 1916 до февраля 1919 — на «Петропавлоске» — в разных должностях: от вахтенного офицера до старшего штурмана — при разных капитанах: от М. А. Беренса до П. Ю. Постельникова; был также на эсминце «Гавриил») и другие; — окончившие Корпус раньше: лейтенант А. С. Балков (командир эсминца «Константин»), лейтенант А. И. Берг (штурман на подводной лодке «Пантера»); или позже: Григорий Бутаков (мичман, строевой на «Гаврииле», заведующий хозяйством), Сергей Колбасьев (плутонговый командир на «Петропавловске») и другие. Участие М. А. Шульца —на эсминце «Гавриил» в отражении нападения торпедных катеров (18 августа 1919), как и в бою с английскими миноносцами (18 мая 1919), в потоплении подводной лодки L-55 (4 июля 1919), в «усмирении восстания на форте Красная Горка»" на линкоре «Петропавловск» (старший штурман) отмечено в его послужных списках, но не упоминалось в источниках, повествующих об этих операциях — в 1925 году М. А. Шульц был репрессирован как «участник контрреволюционного монархического заговора» — 10 лет СЛОН. М. А. Шульц — отец химика М. М. Шульца. — Шульц А. М. История одного рода. // Немцы в России. Люди и судьбы. Сборник статей. — СПб.: Дмитрий Буланин. 1998. С. 273 ISBN 5-86007-119-1

Ссылки

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .