| губерния Российской империи | |||||

| Ярославская губерния | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| |||||

| Страна |

|

||||

| Адм. центр | Ярославль | ||||

| Население | 1 166 800 чел. | ||||

| Плотность | 32,8 чел/км² | ||||

| Площадь | 35 615 км² | ||||

| 57°37′00″ с. ш. 39°51′00″ в. д. HGЯO | |||||

| Дата образования | 1777[1] | ||||

| Дата упразднения | 1929 | ||||

|

|||||

|

|||||

Данные в этой статье приведены по состоянию на 1900 год. |

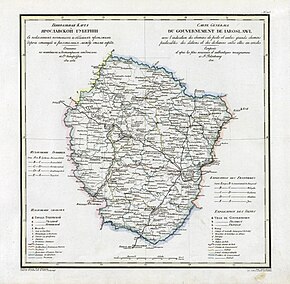

Яросла́вская губе́рния — губерния Российской империи, а потом РСФСР с центром в Ярославле, существовавшая в 1777—1929 годах в северо-восточной части Европейской России, в верхнем Поволжье, между 57°49' и 60°5' с. ш. и 38°25' и 42°5' в. д. Ныне территория губернии в основном относится к Ярославской области. Население — 1 166 800 чел. (1905).

Границы

Территория Ярославской губернии граничила: на северо-востоке — с уездами Вологодским и Грязовецким Вологодской губернии, на востоке — с Буйским, Костромским и Нерехтским Костромской, на юге и юго-востоке — с Шуйским, Суздальским, Юрьевским и Переславским Владимирской, на западе — с Калязинским, Кашинским и Весьегонским Тверской, на северо-западе — с Череповецким уездом Новгородской губернии. Административная граница определялась большей своей частью условными линиями, но во многих местах совпадала с урочищами. Вид территории губернии на географической карте напоминает почти правильную трапецию, у которой две большие стороны обращены на юго-восток и на юго-запад, а две меньшие на северо-восток и северо-запад.

Размер

Наибольшее протяжение губерния имела в направлении от севера к югу между северной оконечностью Пошехонского уезда и южной Ростовского, приблизительно 270 км, наибольшая ширина от востока к западу между восточной оконечностью Любимского уезда и западной Мологского — 231 км. Площадь Ярославской губернии — 35 615 км² — 45-е место среди 50 губерний Европейской России.

История и административное деление

При учреждении в 1777 году Ярославского наместничества и территориально соответствующей ему Ярославской губернии они были разделены на 12 уездов, центрами которых стали 5 старых городов (Любим, Романов, Ростов, Углич, Ярославль) и 7 населённых пунктов, в связи с этим получивших статус города:

| населённый пункт | стал городом |

|---|---|

| посад Молога | Молога |

| Рыбная слобода | Рыбной (позднее Рыбинск) |

| Борисоглебская слобода | Борисоглебск |

| село Пертома | Пошехонье |

| село Мышкино | Мышкин |

| село Даниловское | Данилов |

| село Петровское | Петровск |

Уезды состояли из волостей.

В 1796 году структура наместничества была упразднена, также был ликвидирован Петровский уезд (то есть Петровск стал заштатным городом). В 1822 году объединены Романовский и Борисоглебский уезды в один Романово-Борисоглебский уезд, в связи с тем, что их центры — города Романов и Борисоглебск — объединены в один город — Романов-Борисоглебск.

Самые значительные по площади уезды Пошехонский и Мологский, самый малый — Даниловский. Самая высокая плотность населения (включая жителей городов) в Мышкинском и Ярославском уездах, самая низкая — в Пошехонском (по результатам переписи 1897 года).

| № | Уезд | Уездный город | Площадь, км² | Население (1897), тыс. чел. | Плотность населения (1897), чел. на км² |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | Даниловский | Данилов | 2 145,3 | 70 740 | 34,2 |

| 2 | Любимский | Любим | 3 111,6 | 65 230 | 23,6 |

| 3 | Мологский | Молога | 5 049,7 | 117 696 | 26,6 |

| 4 | Мышкинский | Мышкин | 2 462,8 | 87 030 | 40,1 |

| 5 | Пошехонский | Пошехонье | 5 956,8 | 110 912 | 19,2 |

| 6 | Романово-Борисоглебский | Романов-Борисоглебск | 3 001,5 | 75 268 | 24,7 |

| 7 | Ростовский | Ростов | 4 261,4 | 148 970 | 35,1 |

| 8 | Рыбинский | Рыбинск | 2 690,9 | 92 905 | 33,7 |

| 9 | Угличский | Углич | 3 457,3 | 94 573 | 27,3 |

| 10 | Ярославский | Ярославль | 3 412,0 | 208 031 | 40,0 |

В первые годы советской власти в структуре губернии происходили многочисленные изменения: переименования, образование Советов, новых волостей, переход их из одного уезда в другой, в том числе из одной губернии в другую.

3 февраля 1921 года из пяти уездов Ярославской губернии была образована Рыбинская губерния, но уже 15 февраля 1923 года она была упразднена, а все её уезды возвращены соответствующим губерниям.

Постановлением Президиума ВЦИК «Об образовании на территории РСФСР административно-территориальных объединений краевого и областного значения» от 14 января 1929 года с 1 октября 1929 года Ярославская губерния была упразднена. Была образована Ивановская Промышленная область (в самом постановлении данного наименования ещё нет, Комиссии по районированию при Президиуме ВЦИК поручено установить наименование области) с центром в городе Иваново-Вознесенске, в составе, в качестве основного массива, губерний Иваново-Вознесенской, Владимирской, Ярославской и Костромской[2]. На территории губернии были образованы Ярославский и Рыбинский округа Ивановской промышленной области. Также были упразднены уезды и волости, образованы районы.

Герб

С середины XVII века символом Ярославля и Ярославской земли становится медведь, которого, по легенде, на этом месте убил основатель города Ярослав Мудрый.

Описание герба Ярославского наместничества было утверждено Екатериной Второй 31 августа 1778 года: "В серебряном щите медведь, стоячи, держит в левой лапе золотую секиру на такой же рукоятке.[3]

8 декабря 1856 года Александром Вторым был утверждён новый губернский герб с аналогичным рисунком[4]: «В серебряном поле черный, идущий на задних лапах медведь, голова прямо, держит в левой лапе золотую секиру на таком же ратовище, щит увенчан Императорскою короною и окружён золотыми дубовыми листьями, соединёнными Андреевскою лентою.» — украшения соответствующие центру губернии[3].

В гербе 1778 года медведь бурый, «толстый» и добродушный, а на гербе 1856 г. — чёрный, «худой» и поджарый.

Население

По данным переписи 1897 года в Ярославской губернии было 1 071 355 жителей — 460 597 мужчин и 610 758 женщин, огромный перевес женского населения над мужским (на 100 мужчин приходится 132 женщин) происходит от значительного отхода мужского населения на сторону; так, по данным той же переписи в Санкт-Петербурге находилось 68 260 лиц мужского пола уроженцев Ярославской губернии, в Москве — 16 375. Городских жителей 146 310 (75 507 мужчин и 70 803 женщин), сельских — 925 045 (385 490 мужчин и 539 955 женщин). Общая по губернии густота населения — 30,5 человек на км²; по отдельным уездам она сильно колебалась. В северо-западной части губернии плотность населения ниже средней, в остальной части — выше. Населённых мест 9 784; средним числом 1 селение приходится на каждые 3,6 км². Мелкие селения (1—5 дворов) составляли 24 % (в уезде Романово-Борисоглебском их свыше 40 %); селений, имеющих от 6 до 10 дворов, почти 28 %; селений крупных (свыше 100 дворов) во всей губернии 21 (0,5 %). Селения самые малолюдные, имеющие до 10 человек, составляют 2,6 %. Самых многолюдных селений, насчитывающих более тысячи жителей, только 9: в Ярославском уезде 3, в Романово-Борисоглебском — 1, в Ростовском — 4, в Угличском — 1. Из городов свыше 10 тысячей жителей имели: Ярославль — 71 616, Рыбинск — 25 290, Ростов — 13 715.

Население русское; только в Мологском уезде по реке Сити сицкари происходят от карел, вышедших сюда в XVII веке; они сохранили тип и кое-какие свои свойства. Кроме того в городах жили представители других национальностей; их не более 6 000 человек (0,6 %). Во всех уездах доля русского населения превышала 98 %.

Православных и единоверцев — 1 056 762 человек, староверов и уклоняющихся от православия — 9 638, римско-католиков — 1 669, протестантов — 1 356, прочих христиан — 7, евреев — 1 719; прочих нехристиан — 204.

Дворян потомственных — 4 269 чел., дворян личных — 7 011, лиц духовного звания — 14 795, потомственных и личных граждан — 5 226, купцов — 5 052, мещан — 77 000, крестьян — 943 312, казаков — 67, иностранец — 1, финляндских уроженцев, без различия сословий — 20, лиц, не принадлежащих к поименованным сословиям — 2 735, иностранных подданных — 287, лиц, не указавших при переписи принадлежности к какому-либо сословию — 563.

В 1901 году родилось 46 964 лиц, умерло — 43 467, совершено браков — 8 912. Процент незаконнорождённых колеблется между 3 и 4. Процент как рождаемости, так и смертности мужского и женского пола почти одинаков. Более 40 % смертности приходится на детей до 1 года; от 1 года до 5 лет — до 13 % и от 6 до 10 лет — около 3 %. Большая смертность замечается среди городского населения. В 1905 году в губернии числилось уже 1 166 800 жителей.

Дворянские роды

Волковы, Воробьёвы, Головковы, Головины, Загряжские, Замыцкие, Змиевы, Зыковы, Ипатовичи-Горанские, Казнаковы, Кайсаровы, Канищевы, Карауловы, Карновичи, Карякины, Кастюрины, Кафтыревы, Кашкины, Кнутовы, Кожины, Коковцовы, Майковы, Мусины-Пушкины, Осокины, Сабанеевы, Самарины, Травины,Урусовы, Ханыковы, Чеглоковы, Черносвитовы, Шубинские, Щепины-Ростовские, Яминские Масленниковы, Лундышевы и другие.

Этот раздел не завершён. |

Руководство губернии

Генерал-губернаторы

| Ф. И. О. | Титул, чин, звание | Время замещения должности |

|---|---|---|

| Мельгунов Алексей Петрович | действительный тайный советник | 28.02.1777—02.07.1788 |

| Кашкин Евгений Петрович | генерал-аншеф | 13.07.1788—02.09.1793 |

| Лопухин Пётр Васильевич | генерал-поручик | 02.09.1793—17.12.1796 |

Губернаторы

| Ф. И. О. | Титул, чин, звание | Время замещения должности |

|---|---|---|

| Заборовский Иван Александрович | генерал-майор | 03.08.1777—16.02.1781 |

| Голохвастов Иван Иванович | бригадир | 16.02.1781—15.09.1793 |

| Урусов Никита Сергеевич | князь, действительный статский советник | 25.10.1793—10.09.1797 |

| Тредьяковский Лев Васильевич | действительный статский советник | 10.09.1797—11.12.1797 |

| Аксаков Николай Иванович | тайный советник | 11.12.1797—08.01.1799 |

| Аксаков Михаил Николаевич | генерал-лейтенант | 08.01.1799—01.11.1800 |

| Слудин Василий Пахомович | действительный статский советник | 02.11.1800—10.06.1801 |

| Голицын Михаил Николаевич | князь, действительный статский советник | 10.06.1801—12.01.1817 |

| Политковский Гавриил Герасимович | тайный советник | 01.02.1817—12.02.1820 |

| Безобразов Александр Михайлович | действительный статский советник (тайный советник) | 16.02.1820—25.11.1826 |

| Бравин Михаил Иванович | действительный статский советник | 25.11.1826—28.01.1830 |

| Полторацкий Константин Маркович | тайный советник | 29.01.1830—17.07.1842 |

| Баратынский Ираклий Абрамович | генерал-майор | 30.08.1842—14.03.1846 |

| Бутурлин Алексей Петрович | генерал-лейтенант | 01.06.1846—01.01.1861 |

| Оболенский Алексей Васильевич | князь, генерал-майор | 08.01.1861—09.05.1861 |

| Унковский Иван Семёнович | Свиты Его Величества контр-адмирал | 28.06.1861—17.03.1877 |

| Шмит Никита Конрадович | действительный статский советник | 03.04.1877—09.12.1878 |

| Безак Николай Александрович | генерал-майор | 30.12.1878—02.02.1880 |

| Левшин Владимир Дмитриевич | действительный статский советник | 02.02.1880—01.04.1887 |

| Фриде Алексей Яковлевич | генерал-лейтенант | 21.05.1887—09.07.1896 |

| Штюрмер Борис Владимирович | гофмейстер | 30.07.1896—10.08.1902 |

| Рогович Алексей Петрович | в звании камергера, действительный статский советник | 10.08.1902—18.10.1905 |

| Римский-Корсаков Александр Александрович | действительный статский советник | 08.11.1905—20.05.1909 |

| Татищев Дмитрий Николаевич | граф, действительный статский советник | 07.07.1909—20.10.1915 |

| Евреинов Сергей Дмитриевич | статский советник | 11.11.1915—16.10.1916 |

| Оболенский Николай Леонидович | князь, действительный статский советник | 01.11.1916—01.03.1917 |

Губернские предводители дворянства

| Ф. И. О. | Титул, чин, звание | Время замещения должности |

|---|---|---|

| Леонтьев Иван Петрович | генерал-поручик | 1778—1780 |

| Михайлов Лука Андреевич | статский советник | 1781—1784 |

| Остафьев Владимир Иванович | бригадир | 1784—1786 |

| Шубин Пётр Иванович | коллежский советник | 1787—1789 |

| Супонев Николай Авдеевич | секунд-майор | 1790—1792 |

| Кожин Александр Осипович | коллежский советник | 1793—1804 |

| Майков Николай Александрович | действительный статский советник | 1805—1814 |

| Филатьев Владимир Иванович | гвардии полковник (статский советник) | 1815—11.12.1826 |

| Соколов Павел Аполлонович | подполковник | 11.12.1826—11.01.1830 |

| Урусов Семён Никитич | князь, действительный статский советник | 14.01.1830—21.12.1832 |

| Селифонтов Михаил Петрович | генерал-майор | 21.12.1832—23.01.1836 |

| Глебов Андрей Николаевич | артиллерии подполковник | 23.01.1836—22.01.1842 |

| Волков Александр Аполлонович | в звании камер-юнкера, статский советник | 22.01.1842—17.12.1853 |

| Бем Пётр Александрович | в звании камер-юнкера, статский советник | 17.12.1853—16.12.1859 |

| Яковлев Николай Александрович | гвардии поручик, и. д. | 16.12.1859—03.10.1860 |

| Осокин Иван Гаврилович | поручик | 03.10.1860—19.12.1862 |

| Скрипицын Николай Павлович | в звании камергера, действительный статский советник | 04.01.1863—24.01.1878 |

| Калачов Виктор Васильевич | действительный статский советник | 04.02.1878—22.08.1882 |

| Шаховской Василий Александрович | князь, в звании камергера, тайный советник | 16.02.1884—08.02.1896 |

| Михалков Сергей Владимирович | в звании камергера, статский советник | 08.02.1896—22.02.1906 |

| Куракин Иван Анатольевич | князь, шталмейстер | 22.02.1906—1915 |

| Калачёв Геннадий Викторович | действительный статский советник | 1915—1917 |

Вице-губернаторы

| Ф. И. О. | Титул, чин, звание | Время замещения должности |

|---|---|---|

| Голохвастов Иван Иванович | бригадир | 03.08.1777—16.02.1781 |

| Мещерский Сергей Никитович | князь, статский советник | 16.02.1781—30.04.1786 |

| Урусов Николай Сергеевич | князь, действительный статский советник | 30.04.1786—25.10.1793 |

| Голицын Михаил Николаевич | князь, статский советник | 23.12.1793—30.01.1797 |

| Аксаков Николай Иванович | действительный статский советник | 30.01.1797—10.11.1797 |

| Голицын Алексей Петрович | князь, действительный статский советник | 11.11.1797—15.12.1798 |

| Горяинов Александр Алексеевич | статский советник | 15.12.1798—01.05.1800 |

| Урусов Иван Юрьевич | князь, статский советник | 01.05.1800—05.09.1819 |

| Марченко Пётр Романович | коллежский советник | 19.09.1819—05.08.1823 |

| Ипатович-Гаранский Яков Иванович | действительный статский советник | 05.08.1823—03.06.1837 |

| Толстой Иван Петрович | граф, надворный советник | 04.02.1838—24.11.1838 |

| Ковалевский Пётр Андреевич | надворный советник | 30.12.1838—24.09.1841 |

| Ханыков Владимир Петрович | коллежский советник | 20.10.1841—26.05.1843 |

| Донауров Иван Михайлович | в звании камергера, статский советник | 26.05.1843—18.06.1848 |

| Муравьёв Валериан Николаевич | статский советник | 28.08.1848—15.06.1850 |

| Богданов Зиновий Алексеевич | коллежский советник | 02.08.1850—08.11.1857 |

| Каханов Михаил Семёнович | действительный статский советник | 08.12.1861—17.04.1868 |

| Мейер Валерий Алексеевич | действительный статский советник | 31.05.1868—24.10.1869 |

| Тройницкий Николай Александрович | в звании камер-юнкера, статский советник | 24.10.1869—02.01.1876 |

| Валь Виктор Вильгельмович | флигель-адъютант, полковник | 19.02.1876—10.06.1878 |

| Рек Павел Константинович | действительный статский советник | 14.07.1878—28.04.1894 |

| Фриш Владимир Эдуардович | в звании камергера, статский советник | 28.04.1894—18.01.1900 |

| Блохин Алексей Сергеевич | в звании камер-юнкера, статский советник | 29.01.1900—28.01.1902 |

| Гудович Александр Васильевич | граф, в звании камер-юнкера, статский советник | 04.03.1902—01.04.1905 |

| Кисловский Владимир Павлович | действительный статский советник | 01.04.1905—16.11.1915 |

| Черкасский Михаил Алексеевич | князь, статский советник | 16.11.1915—29.11.1916 |

Экономика

Сельское хозяйство

Из плодовых деревьев разводилась с некоторым успехом только яблоня, но и она требовала тщательного ухода и не всегда переносила зимнюю стужу.

Между хлебными растениями первое место занимает рожь, а из яровых — овёс. Ячмень и пшеница сеялись мало и почти исключительно на лучших и обильно удобряемых почвах. Другие хлеба, как гречиха, горох, возделывались в самом незначительном количестве.

По возделыванию промышленных растений Ярославская губерния пользовалачь особенной известностью; например, разведение во многих местах льна, особенно же в окрестностях села Великого, сделалось главным предметом сельского хозяйства. Ещё большую известность приобрели ростовские селения Поречье, Угодичи, Сулость, Воржа своим огородничеством, преимущественно разведением горошка, цикория и разных аптекарских трав — мяты, ромашки и т. п.

Площадь губернии равна 3253198 дес.; из этого количества числится крестьянской надельной земли 1484933 дес. (45,6 %); владельческой — 1324390 (40,7), казённой, удельного ведомства и других — около 443875 дес. (13,7 %). Таким образом надельное крестьянское землевладение и владельческое распределяются почти поровну, но по отдельным уездам они значительно колеблются; в Ростовском уезде, например крестьянской надельной земли числится 203052 дес. против 98463 дес. владельческой, а в Любимском — владельческих земель 152030 дес. против 90652 дес. надельной крестьянской. Главной массой земледельческого класса губернии являются крестьяне; надельной земли приходится 1,6 дес. на человека. По отдельным угодьям площадь губернии делится так: усадебной земли — 74271 дес. (2,3 %), пахотной — 831610 (25,5), лесной площади — 1172074 (35), лугов и выгонов и остальной удобной земли — 863794 (26,6), неудобной — 311449 (9,6 %). 60 % владельческих земель приходится на лесные площади и не более 10 % на пашни; из надельных крестьянских — 50 % на пашни и 13 % — лесной площади. 67 % земель казённого и удельного ведомства заняты лесом, не более 3 % — пашней; остальная земля неудобная. После отмены крепостного права многие владельцы забросили свои имения; все значительно сократили запашки.

Сократились и хозяйства крестьянские, хотя земледелие и до настоящего времени составляет основное занятие массы населения. С 1792 по 1881 гг. площадь пахотной земли уменьшилась на 222916 дес. Наряду с этим уменьшается и посев зерновых хлебов.

По данным 1899 г, было посеяно: озимого — 387483 четверти, снято — 1550211; ярового — 620176, снято — 2039969; картофеля — 423691, снято — 1923025.

Первое место по сбору занимает рожь — 14175600 пд., затем идут овёс — 9897400 пд., пшеница — 591800 пд. Сбор льна: семени — 682865 пд., волокна — 499152 пд.

Сена собрано 37447000 пд. Средним урожаем хлебов в губернии признаётся для озимой ржи 13523600 пд., яровой — 27500, озимой пшеницы — 7700, яровой — 461500, овса — 9201400, ячменя — 793800, полбы — 300, гречихи — 13800, гороха — 250900, чечевицы — 6500, картофеля — 17578900 пд.

Господствующая система полеводства — трёхполье; обработка при помощи косуль и сох; лишь в немногих хозяйствах введены усовершенствованные орудия. Из торговых растений наибольшее значение имеет лён, большая часть волокна которого остаётся в пределах губернии на производство так называемых ярославских полотен. Льняная промышленность особенно развита в уездах Ярославском, Угличском и Ростовском; культура льна — в Ярославском, Пошехонском и Мышкинском уездах. Широкое развитие в Я. губернии получило огородничество, а отчасти и садоводство. То и другое сосредоточиваются в юго-зап. части губернии — в Ростовском уезде. Причинами развития огородничества послужили малоземелье и удобство сношений со столицами. Первое место по размерам производства принадлежит цикорию, которого производится ежегодно 170—200 тысяч пудов, второе — зелёному горошку (производство до 20 тысяч пудов). Кроме того, выращиваются в обширных размерах разные овощи и лекарственные травы. Садоводство привилось вследствие климатических условий только в южном — Ростовском уезде. Благодаря обилию рек и речек, губерния богата великолепными заливными лугами; ещё более значительно количество лугов незаливных. Наблюдается постепенное сокращение площади лугов, вследствие уменьшения скота. Средний урожай сена на лугах поёмных колеблется между 250 и 100 пд. на десятину, на не поёмных — между 100 и 80 пд. на дес. Наиболее обширные и лучшие поёмные луга находятся по течению рек Мологи, Шексны, Которости и Костромы. Всего больше лугов: заливных в Мологском уезде, незаливных — в Пошехонском. Скотоводство, как промысел, не развито. По сведениям 1901 года, лошадей было 168611, из них рабочих 150300. Безлошадных дворов около 30 %. Наибольшее количество безлошадных хозяйств приходится на уезды, в которых развиты отхожие промыслы. Порода лошадей — обыкновенная русская. Рогатого скота (особая порода — «ярославки») 350460 гол., из них дойных коров 287836. Овец 205950, свиней 8512, коз 128. С 1870 года стало распространяться сыроварение, достигшее в первые 15 лет большого развития: вместо 2 сыроварен, с производством на 7125 р., к 1884 г их насчитывалось 93, с производством на 126770 руб. По переписи 1899 г. у крестьян было: лошадей — 90 %, рогатого скота — до 93 % общего количества скота. Распределение скота по губернии довольно равномерное; исключение составляет разведение свиней, сосредоточенное преимущественно в Ростовском, Угличском и Мологском уездах. В сельских общ. хлебозапасных магазинах в 1891 г состояло озимого хлеба 7189915 пд., ярового — 819627 пд.; в ссудах и недоимках, благонадёжных к поступлению, 693137 пд. озимого и 57936 пд. ярового, неблагонадёжных — 266559 пд. озимого и 61638 пд. ярового. Продовольственные капиталы: губернский — 599888 р. в наличности и 28663 р. в ссудах; сельских общественных — 456354 руб.

Промыслы

Рыболовство в последнее время падает; раньше шла большая добыча осетрины, белорыбицы и стерляди, теперь же доставляется в Москву только последняя, и ещё мелкая рыба из Ростовского озера.

Рыболовством и охотой было занято, по данным последней переписи, 462 чел., занимающихся лесоводством и лесным промыслом — 2635 чел., извозным промыслом — 4791.

Из кустарных промыслов наиболее распространены: шитьё рукавиц и обуви из кожи, выделка овчин и шитьё полушубков (романовские полушубки), приготовление валеной обуви, изготовление телег, саней, тарантасов и колёс, бондарный промысел и изготовление деревянной посуды, изделия из дерева, столярные, плотничные и токарные изделия, корзиночные изделия, льняная пряжа и ткани из неё, прядение верёвок, гончарное и кирпичное производство, кузнечный и слесарный промысел, портняжество, вязание шерстяных чулок и варег и судостроение. Первым по развитию кустарных промыслов является Я. у., служащий центром выработки льняной пряжи и ткани. Большое число рук занято работами на местных пристанях и станциях жел. дорог. Отхожие промыслы занимают весьма большое число рабочих рук. Обычай ярославских крестьян уходить на заработки возник давно, ещё в то время, когда на севере России стали возникать города и потребовались рабочие силы для их постройки и для удовлетворения потребностей лиц, селившихся в этих городах. В этом отношении Москва играла большую роль. Отход на промыслы берёт от 11 до 20 % всего крестьянского населения губернии и от 40 до 50 % работоспособного.

Наиболее распространён отход для торговых занятий вообще, на сельскохозяйственные работы и на службу в трактирных заведениях — в частности.

Широкие размеры имеет также отход на строительные промыслы в качестве каменщиков, печников, штукатуров, маляров, кровельщиков и др. Этот вид отхода возник едва ли не раньше других. Позже возник, но быстро развивается отход на фабричные и заводские работы, как дальние, так и местные. Падает отход на недальние ремесленные промыслы. По данным 1896 г, общее число уходящих на сторонние заработки достигало в Ярославском уезде 16922 чел., Рыбинском — 12274, Пошехонском — 9134, Мологском — 14790, Ростовском — 17670, Любимском — 8072, Даниловском — 10420, Ром.-Борисоглебском — 9835, Угличском — 17710, Мышкинском — 12789, всего — 129516 чел., из которых занимающихся торговой деятельностью было зарегистрировано 48381. Самое большее процентное отношение числа отхожепромышленников к наличному населению обоего пола даёт Рыбинский у. (21 %), наименьшее — Пошехонский (10 %). По возрасту наибольший процент даёт население свыше 18 лет, на которое приходится 80,2 % отлучившихся (69,4 % мжч. и 10,8 % жнщ.). Общее число выдаваемых на отлучку видов свыше 170000. По данным однодневной переписи Санкт-Петербурга 1900 г., в нём было крестьян уроженцев Я. губернии 102868, мещан — 13072.

Промышленность

Фабрик, заводов и мелких промышленных заведений находилось в действии в 1899 г. 6275, с общей суммой производства в 58579158 руб., при 45942 рабоч. Промышленных предприятий, подчинённых фабричной инспекции, насчитывалось 253, с производством в 55866531 руб. и с 33568 рабочими; из них наиболее распространены: обработка хлопка — 5 фабр. (с суммой произв. 16116127 руб.), обраб. льна — 14 (6015608 р.), обраб. питательных веществ — 15 завод. (23006394 р.), химические произв. — 22 зав. (2688978 р.), обработка дерева — 40 зав. (3091838 р.). Фабр. и завод. больше всего в Ярославле и его уезде; далее следуют уезды Ростовский, Рыбинский, Даниловский, Угличский, Романово-Борисоглебский, Мологский, Мышкинский, Пошехонский и Любимский. Из 253 фабрик и заводов 180 пользовались паровыми котлами в количестве 413, с общей поверхностью нагрева в 244372 фут². В общем составе рабочих числилось: женщин взрослых 25,9 %, подростков 2,4 %, малолетних мальчиков 1,65 %, девочек 0,27 %.

В 1901 г. значилось уже 255 промышленных заведений, с производством на 63500000 руб., при наличности 36954 рабоч. Торговых свидетельств и билетов, промысловых свидетельств и бесплатных промысловых билетов выдано в 1898 г. всего 20524, в 1901 г. — свидетельств 1-й гильдии — 40, 2-й — 706.

Торговля

Центрами торговли служат гг. Рыбинск и Ярославль. Из ярмарок более значительными по торговым оборотам три: в гг. Ростове, Ярославле и Рыбинске. Первая с проведением железной дороги слабеет год от года. По данным 1901 года, обороты ростовской ярмарки выразились в сумме 900000 руб., ярославской — 360000 руб., рыбинской — 420000 руб. Предметами торговли служат: фарфоровая, фаянсовая, хрустальная и стеклянная посуда, шёлковые, шерстяные, суконные и бумажные материи, мануфактурные товары, галантерейные и парфюмерные, золотые и серебряные вещи, кондитерские и бакалейные товары и др. В течение навигации на р. Волге и её притоках и по жел. дорогам к рыбинской пристани прибыло в 1899 г.: пшеницы 53 844 четвертей, ржи — 460415, муки ржаной — 324628 кулей, пшеничной — 688835 мешк., пшена — 10860 четвертей, гороха — 13254, крупы гречневой. — 35480, семени льняного — 113339, овса — 464109, муки пеклеванной — 2668 мешков, муки гороховой — 136189 пуд. В то же время отправлено: пшеницы — 10872 четвертей, ржи — 232185, муки ржаной — 233425 кулей, пшеничной — 705786 мешк., пшена — 4374 четвертей, гороха — 5625, крупы гречневой — 16899, муки пеклеванной — 257, семени льняного — 108110, овса — 335529 кулей, муки гороховой — 78750 пуд. Перемолото на местных мельницах пшеницы от 250000 до 35000 четвертей, ржи — от 25000 до 30000; оставалось на складах, в судах, амбарах и при мельницах к 1 января 1900 г.: пшеницы 13500 четвертей, ржи — 90000, муки ржаной — 25000 кулей, пшеничной — 75000 мешк., овса — 35000 кулей. Остальных хлебов было незначительное количество. Семени льняного в остатке не значится совершенно. Движение грузов на рыбинской пристани в 1901 г.:

| Прибыло | На них грузов: | ||

| Суд. | Пудов | Стоимость | |

| с Волги | 3073 | 122 296 000 | 46 487 000 р. |

| с Шексны | 111 | 348 000 | 213 000 р. |

| Отправлено: | |||

| по Волге | 2968 | 11 954 000 | 6 763 000 р. |

| по Шексне | 2350 | 60 225 000 | 19 377 000 р. |

Главная часть остального прибывшего водой в Рыбинск груза отправлена по жел. дороге.

Кредитные учреждения. Отдел. государ. банка в Ярославле и Рыбинске; город. банков — 9; первый банк основан в 1847 г. в Ростове; обществ взаимного кредита — 2; ссудо-сберегательных касс — 10.

Транспорт

В отношении путей сообщения Я. губерния находится в весьма благоприятном положении. На Волге, на протяжении 278 вёрст, имеется 13 устроенных пристаней, на Мологе — 4, на Шексне и Костроме — по одной.

Остальные реки губернии, за небольшими исключениями, вследствие своего мелководья, мостов и плотин служат только как сплавные пути в весеннее время.

Шоссейных дорог имеется: 83 вёрст мин. пут. сообщения, переданных земству в 1888 г. на 25 лет с субсидией по 260 р. 44 к. на версту, и 35 вёрст — земских.

Строится шоссе между Рыбинском и Пошехоньем (60 вёрст), между сел. Некоузом, Мологского уезда, и городом Мологой (45 вёрст) и друг. Грунтовых дорог около 1725 вёрст. Железных дорог две: Московско-Ярославско-Архангельская, с ветками на Рыбинск и на Кострому — 313 вёрст, и Моск.-Винд.-Рыб. — 82 вёрст, всего 395 вёрст. Возбуждён вопрос о проведении железнодорожной ветви от гор. Романова до ст. Чобоково, Рыбинской ветви. Я. губерния преимущественно получает грузы водой, а отправляет их железными дорогами. Главный груз, как на водяных, так и на железных путях — хлеб. Из 100 пд. общего количества грузов водных путей хлеба разгружается до 70 %, а нагружается до 40 %; из 100 пд. общего количества грузов на железных дорогах отправляется хлеба до 73 %, прибывает до 19 %. Следующие по значительности отправки и прибытия грузы — лесные и строительные материалы; затем идут дрова, лён, семя льняное, соль, нефть, керосин и др. Я. губерния имеет свой почтово-телеграфный округ, управление которого находится в губернском городе. Почтово-телеграфных учреждений 31, почтовых 29.

Социальная сфера

Жилищные условия

В 1898 году числилось строений: каменных — 5 734, деревянных — 307 959; на города первых приходится 4 102, вторых 11 571. Жилых помещений каменных — 2 330, деревянных — 182 518. Пожарных случаев за 25 лет, с 1870 по 1894 год, было 15 897, сгорело строений 58 197, сумма убытка — 27 828 333 рубля.

Медицина

Врачебная помощь подавалась преимущественно на фельдшерских пунктах, куда земские участковые врачи приезжали периодически. По данным 1898 года: число врачебных участков — 39, число пунктов приёма больных, заведуемых врачами — 38, фельдшерами — 42. Один врач приходился на 29 343 жителей. Больниц имелось 16, из них в Мологском уезде 3, Даниловском 2 и в остальных по одной. Кроватей в больницах до 500. Одна больница приходится на 76 290 жителей, одна кровать — на 2 326. Доступность акушерской помощи была недостаточна; более половины рожениц пользовались по необходимости услугами сельских повитух.

Оспопрививанием занимались врачи, фельдшера, акушерки и особые оспопрививатели; случаев удачной прививки — до 80 %. На средства частной и общественной благотворительности во многих местностях губернии (в городах, на фабриках и пр.) содержались больницы, амбулатории и лечебницы.

Общественное призрение

Общественное призрение выражалось в оказании приюта неимущим и малолетним в богадельнях (57, с 1858 призреваемыми, содержание которых обошлось в 1901 г. в 181 000 р.) и приютах (23, с 823 воспитанниками; расход — 55 000 р.), выдаче пособий и доставлении работы, затем в домах трудолюбия, обществах трезвости, ночлежных домах, яслях, церковно-приходских попечительствах и братствах. Большинство этих учреждений основано и содержится на частные средства; затем идёт земская и городская помощь. Лучше всего в этом отношении (не считая губернского города Ярославля с его уездом) был обставлен город Рыбинск, со своим уездом; здесь насчитывалось более 45 учреждений, подававших самую разнообразную помощь и расходующих на это около 70 000 руб.

Народное образование

Из общего числа населения (460597 мжч. и 610758 жнщ.) грамотных по переписи 1897 г. оказалось 240614 мжч. (52 %) и 146843 жнщ. (23 %). Из общего числа мужского населения городов Я. губернии (75507) грамотных — 49055 (65 %), из женского (70803) — 30456 (43 %). Среди сельского населения на 385090 мжч. и 539955 жнщ. грамотных приходится: первых — 191559 (50 %), вторых — 116387 (22 %). Более всего грамотных в возрасте от 10 до 19 лет: 71034 мжч. из 83795 (85 %) и 59425 жнщ. из 115897 (51 %). Учебных заведений в 1902 г. было 1108: высшее 1 (Демидовский юридический лицей); 2 муж. класс. гимназии (в Ярославле и Рыбинске), 3 жен. гимназии (2 в Ярославле и 1 в Рыбинске), духовная семинария, учительская семинария (в с. Новом, Мологского уезда), кадетский корпус в Ярославле, 4 жен. прогимназии, 2 духовн. жен. учил., 4 духовн. муж. учил., 2 технич. училища (в Ярославле и Рыбинске), Шубино-Вахтинская сел.-хозяйств. школа, речное училище в Рыбинске, фельдшерская школа в Ярославле, 10 городск. учил., 2 городск. двукласс. жен., 27 сельских мин. нар. просв., 10 приходских в городах, 35 начальных городских, 380 начальных сельских, 482 црк.-приход. школы, 141 школа грамоты, 4 приюта и 7 воскресн. школ. К 1-му ноября 1902 г. всех начальных училищ было 1096, а за исключением школ грамоты — 955; из них вед. мин. народн. просв. 473, духовного — 482. Всех учащихся в губернии 70444 (44049 м п. и 26395 ж. п.), в том числе в сельск. учил. и црк.-приход. 60416. Смета всех уездн. земств по нар. образов. на 1903 г. — 243751 р. Число учащихся в начальных училищах, не считая губернского города, доходит до 5 % всего населения, что представляет для России весьма значительную величину. По грамотности населения Я. губерния занимает первое место среди земских губерний и четвёртое среди всех губерний Европ. России. Лучше всего начальное образование поставлено в Рыбинском уезде, затем идут уезды Ярославский и Угличский. Девочек повсюду учится меньше, чем мальчиков. В уездах Рыбинском, Угличском и Ярославском почти осуществлено всеобщее обучение мужской половины подрастающего поколения. Пунктами распространения печатных произведений служат города; на первом месте стоит губернский город Ярославль.

Распространителями печатного слова являются также торговцы на ярмарках и ходячие по деревням книгоноши. Учёные учреждения сосредоточены исключительно в Ярославе. Монастырей правосл. 23 (мужских 15, женских — 8). Приходов 841, храмов: городских 161, сельских 861, монастырских 62, военных 2, всего 1086.

Миссионерская деятельность выражается главным образом в борьбе с расколом.

Повинности

Оклад губернских и уездных земских сборов в 1901 г. достиг 1003889 р. Главной статьёй расходов земства является народное здравие; за ним идут народное образование и суммы, употребляемые на образование специального губернского дорожного капитала; далее стоит общественное призрение. Общая сумма городских доходов в 1901 г. 1125638 р., расходов — 1079216 р. Недоимки городских и уездных сборов достигают 411294 р. По своим расходам первое место в губернии занимает г. Ярославль, за ним идёт Рыбинск, в самом конце — Мышкин. По суммам, отпускаемым на содержание учебных и благотворительных заведений, во главе всех городов стоит Рыбинск. Цифры госуд. поземельного налога в 1889 г.: недоимок — 3511 р., оклада — 62226 р.; взыскано 60123 р. Цифры выкупных платежей: недоимок — 12224 р., оклада — 1957074 р.; взыскано 1945026 р.

Цифры налога с недвижимых имуществ в городах, посадах и местечках: недоимок — 3028 р., оклада — 103000 р.; взыскано — 103955 р. Государств. квартирный налог составляет 21490 руб. Акцизных сборов поступило: с питей — 3940982 р., с табака — 2201140 р., с осветительных и нефтяных масл — 401948 р., с зажигательных спичек — 172010 р., всего — 6716080 р.

Исследования губернии

Научных исследований губернии было произведено очень мало. Губернский статистический комитет издал в разное время 15 томов своих трудов, затрагивающих разные стороны жизни губернии. Земством издано статистическое описание губернии и ряд сборников по текущей статистике. Из описаний отдельных лиц заслуживают внимания труды К. Д. Головщикова.

См. также

Примечания

- ↑ Тархов С. А. Изменение административно-территориального деления России за последние 300 лет // География, № 15/2001. - ИД «Первое сентября»

- ↑ Постановление ВЦИК от 14.01.1929 «Об образовании на территории Р. С. Ф. С. Р. административно-территориальных объединений краевого и областного значения»

- 1 2 Винклер фон, П. П. Гербы городов, губерний, областей и посадов Российской империи. — СПб.: Издание книгопродавца И. И. Иванова, 1899.

- ↑ Герб Ярославской губернии // Гербы губерний и областей Российской Империи. — С-Пб.: Картографическое заведение А. А. Ильина и типография Министерства путей сообщения А. Бенке, 1880.

Литература

- Топографическое описание Ярославскаго наместничества: Сочиненное в Ярославле в 1794 году. — [Ярославль : б. и., 1794]. — [2], 115, [1] с., 1 л. к.

- Герман К. Ф. Статистическое описание Ярославской губернии / Сочиненное Карлом Германом. Императорской Академии наук адъюнктом по части статистики и политической экономии, и ординарным профессором статистики в Санктпетербургском педагогическом институте. — В Санктпетербурге : При Императорской Академии наук, 1808. — [2], IV, 3 — 157, [1], 158—168, [1], 170—182, [3] с.: табл, [2] л.

- Военно-статистическое обозрение Российской империи. Том IV. Часть 2. Ярославская губерния. Санкт-Петербург: Типография Департамента Генерального штаба. 1851.

- Никольский Ф. Я. Путеводитель по Ярославской губернии, составленный под руководством начальника губернии А. П. Бутурлина. — Ярославль: 1859, 379 с.

- Список населённых мест. Ярославская губерния. СПб., Центр. стат. ком. мин. внутр. дел, 1865

- А. А. Крылов. Описание Ярославской губернии в геологическом отношении // Труды яросл. губ. стат. комит, вып. VII. Ярославль, 1871

- В. Рагозин, Волга. СПб., 1880

- П. Семёнов, Геогр.-стат. словарь Российской Империи, т. V, стр. 978—992. СПб., 1885

- К. Д. Головщиков, Ярославская губерния (истор.-этнограф. очерк). Ярославль, 1888

- П. Ф. Беседкин. Обзор Ярославской губернии, т. I, Ярославль, 1892; т. II: Отхожие промыслы. / под ред. А. Р. Свирщевского, Ярославль, 1896

- От Москвы до Архангельска по Моск.-Яросл.-Арханг. железной дороге (путеводитель) / сост. П. Канчаловский. М., 1897

- Памятная книжка Ярославской губернии на 1898 г. Ярослвль, Яросл. губ. управа

- Я. В. Мейен. Обзор России в дорожном отношении. М., 1900, стр. 312—319

- Россия, т. I / под ред. В. П. Семёнова. СПб., 1899

- Первая всеобщая перепись населения Российской Империи. Ярославская губерния. СПб., Центр. стат. ком. мин. вн. дел, 1903

- Труды. Яросл. губ. стат. комит. (за разные годы)

- Критский П. А. Наш край — Опыт родиноведения. — Ярославль: 1907.

- Справочная книга Ярославской губернии на 1914 год

- Современные исследования

- Дитмар А. Б. Над старинными рукописями: («Топографические описания» Ярославского края конца XVIII века). — Ярославль: Верх.-Волж. кн. изд-во, 1972. — 128 с. — 5000 экз.

- Ярославская губерния в начале XIX века: Материалы историко-статистических описаний / ГАЯО; Ред.-сост. Я. Е. Смирнов. — Ярославль: 2008.

- Ширяев С. О. Ярославская губерния // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

Ссылки

| Портал «Российская Империя» | |

| Ярославская губерния в Викитеке | |

| Ярославская губерния на Викискладе |

- ЭСБЕ:Ярославская губерния

- Ярославский край с древнейших времен до начала XX века

- Ярославская губерния книги по истории губернии в онлайн-библиотеке «Царское Село» (Памятные книжки, PDF).

- Одноверстная топографическая межевая карта Ярославской губернии, 1856 г. (автоматизированный просмотр с современными картами и космическими снимками)

В тексте этой статьи используются сокращения, не входящие в список допустимых к использованию. |

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .