| Военная территориальная единица Российской империи | |||||

| Слободские полки | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Страна |

|

||||

| Адм. центр | [[Харьков (1651-1732, 1743-1765), Сумы (1732-1743)]] | ||||

| Население | до 600 000 чел,(1 765 год) чел. | ||||

| Дата образования | 1651-1660-е | ||||

| Дата упразднения | 1765 | ||||

|

|||||

|

|||||

Для улучшения этой статьи желательно: |

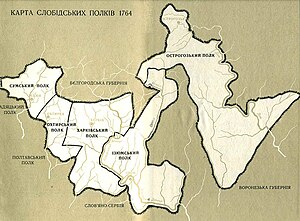

Слободские казацкие полки — военно-территориальные казачьи формирования Русского царства и Российской империи на территории Слободской Украины (Слобожанщины) в XVII—XVIII веках. Основных полков было пять:

- Харьковский слободской казацкий полк (Харьковская область, Украина),

- Сумский слободской казачий полк (Сумская область, Украина)

- Ахтырский слободской казачий полк (Сумская область, Украина)

- Изюмский слободской казачий полк (Харьковская область, Украина)

- Острогожский слободской казачий полк (Воронежская область, Россия)

Также непродолжительное время существовало ещё два военно-территориальных казацких полка:

- Балаклейский слободской казачий полк (1670—1677)

- Змиевской слободской казачий полк (1666—1671)

В конце XVIII в. слободские казацкие полки были переформированы в чисто армейские регулярные полки, также собирательно продолжавшие именовавшиеся слободскими, поскольку вели свою историю от слободских казацких полков и все также дислоцировались на территории Слободской Украины, и формировались из её жителей (см. Слободские регулярные полки).

В XVIII веке на территории Слободской Украины существовал также Украинский ландмилицский корпус, сформированный из однодворцев — потомков городовых казаков смежных со Слобожанщиной российских губерний (Белгородской, Орловской, Тульской, Курской, Тамбовской, Воронежской).

Общие положения

Само понятие «слободской казацкий полк» включало в себя не столько сам полк как военную единицу, а конкретную территорию со всеми городами, местечками, слободами, сёлами, деревнями и хуторами и их населением, из числа которого и шло формирование того или иного полка.

Главой на данной территории был сначала избираемый, затем назначаемый полковник, имеющий власть в пределах территории почти неограниченную. Полковник и его канцелярия ведали всеми военными, административно-хозяйственными, судебными и гражданскими делами на данной территории, кроме церковных (см. Полковое устройство Украины).

У каждого полковника были символы власти (клейноды): булава (пернач), полковое знамя (хоругвь), полковая печать и, обычно, полковая музыка (литавры, трубы и т. п.).

Военно-территориальные слободские полки возникли путём переселения в и на границы Русского государства запорожских казаков и крестьян из Речи Посполитой.[2].

«Поселяне упомянутых в начале сего полков, из разных племён, как -то Поляков, Польских украинцев и других чужестранных народов составили воинское общество под названием Козаков.»

— Квитка Г. Ф. «Записки о слободскихъ полкахъ», 1883[3]

Именование полков, а, заодно, и казаков, их составлявших, слободскими, и название всего края Слободская Украина, произошло от наименования организуемых переселенцами поселений — слобо́д.

Военная служба слободских казаков не ограничивалась защитой пограничной линии Русского государства. Очень скоро правительство стало их привлекать к походам в другие места. Слободское казачество принимало участие в многих военных походах: чигиринских, крымских, азовских, персидских. Принимали участие в Северной войне и ряде других военных походов того времени. Также задачей слободских казаков была защита юго-восточных рубежей Русского государства от набегов калмыков, крымских и ногайских татар, а также «воровских» казаков (донских и запорожских).

Измена гетмана Мазепы также не повлияла на верность слободских казаков Российскому государству. Универсалы гетмана не находили поддержки у слобожан, а казаки-мазепинцы убивались ими наравне со шведами.

При Петре I были лишены части прав. В 1718 году им «повелено было быть в ведомстве по губерниям, оставаясь в военном отношении под начальством русскаго генерала». В 1732 году после постройки «Украинской Линии» от устья реки Орели до реки Донца у Харьковского и Изюмского полков появилась устойчивая южная граница, окончательно установленная с появлением Славяносербии после 1752 года. 26 июля 1765 года манифестом «Ея императорского Величества Екатерина Вторая» военная администрация слободских полков ликвидируется, а территории переходят в прямое подчинение губернатору новосозданной Слободской губернии.

Возникновение

Впервые переселенцы на юго-западные окраины Московского государства упоминаются во времена Ивана IV. Тогда же был построен и огорожен Чугуев, хотя более ранние исторические источники указывает на то, что Чугуев был создан крещёными калмыками.

Отдельные переселенцы появились в московском государстве уже в начале XVII века и селились правительством обычно по Белгородской черте. С течением времени, стали совершаться и массовые переселения.

Первое из них относится к 1638 году, когда, после неуспешного восстания Гуни и Острянина против Польши, гетман Яков Острянин, с отрядом казаков числом около 800 человек, явился на московскую границу, был принят и основал за чертой г. Чугуев. Поселившись здесь, казаки получили землю на поместном праве и должны были нести военную службу пользуясь самоуправлением, но подчиняясь распоряжениям назначенного в Чугуев воеводы. В 1641 году, однако, казаки убили Острянина и возвратились в польское подданство.

В 1645 бояре и воеводы приграничных великороссийских городов уведомляли царя о том что в приграничные пустующие земли «приходили чужестранные, разных племён народы» которые просили позволения о поселении, предлагая взамен «защищать от нападений неприятеля».

Вновь массовая эмиграция малороссов в данную местность продолжилась с 1651 года, со времени неудачного оборота восстания Хмельницкого и продолжилась затем ещё некоторое время из правобережной Малороссии, опустошаемое бесконечными набегами и походами. Благодаря этой эмиграции, к югу от старой черты московского государства начала обустраиваться новая линия из городов и местечек.

В 1652 году был построен Острогожск, в котором поселилась значительная партия выходцев-малороссов, приведённая сюда после берестечского поражения Ив. Ник. Дзинсковским по «зазывной грамоте» воронежского воеводы Арсеньева. Тут же появился первый слободской казацкий полк получивший название Острогожский (иногда также именуемый и Рыбинским). В том же году возникли как слободы Сумы, в следующем — Харьков, ещё позже — Ахтырка. Слобожане расселились по рекам Коротояк, Воронеж, Новому Осколу, Лопани, верховьям Исла, Ворсклы, Донца. С 1656 Харьков был назван городом. При царе Алексее Михайловиче они были причислены к Белгородскому разряду и стали официально именоваться «Слободскими украинскими казачьими полками», а заселённый ими край стал именоваться «Слободской Украиной» («Слободской украйной»), — в отличие от «Украины», состоявшей из Белгородского и Севского полков,- а её поселенцы, сохранившие своё казацкое устройство, гарантированное им жалованными грамотами московских государей, названы были слободскими казаками.

Первое упоминание

В книге Белгородского столбового разряда приводится такая запись [4]:

Справка о черкаских полковниках и числе черкас в их полках 1667 или 1668 г.

Белгородского полку в городах черкас: Полковники:В Острогожском — Иван Николаев сын Зинковский

В Харкове — Иван Серко

В Сумине — Гарасим Кондратьев

Их полковых черкас

Полковые службы — 3 665

Детей их которые в службу годятся — 2281—

В городовой службе — 3975

Детей их которые в службу годятся — 1655

Всего черкас из детьми — 18579.

По названиям полковых городов полки стали именоваться острогожский или рыбинский, сумский, ахтырский и харьковский. В 1682 году харьковский полковник Григорий Ерофеевич Донец получил от царя Фёдора Алексеевича грамоту на поселение в новопостроенный им на реке Донец город Изюм (оставаясь при том харьковским полковником). Также, ему было дано разрешение призывать на поселение и освоение близлежащих урочищ Спиваковка и Пришиб «неслужилых черкас» из Харьковского, Сумского, Ахтырского полков и городов. Вскоре «из-за обширности поселений» Харьковского полка он был разделён на Харьковский и Изюмский. Впервые все пять «Слободских Черкаских полков» упоминаются в таком качестве в указе Петра I от 28 февраля (ст.ст.) 1700 года (в его же указе от 1697 года упоминается только 4-е полка — без острогожского). Совместно с выходцами из Малороссии в черте полков, с момента их появления, селились поселениями и выходцы из различных великороссийских губерний, которые также несли казацкую службу и были приписаны к сотням, но не пользовались льготами по винокурению.

Острогожский слободской казачий полк

Острогожский полк с начала своего появления имел ряд отличий от других полков появившихся позже. Первоначально он был на «государевом содержании» и лишь позже, вместе с остальными полками получил право на самообеспечение.

Окт. в 11 (1669) В. Г., Ц. и В. К. Алексей Михайлович, всея В. и М. и Б. России Самодержец пожаловал Острогожского полковника Ивана Зеньковского и его полку начальных людей и рядовых за их службу, вместо своего, государева, годового денежного жалованья, оброчными деньгами, которые положены были на них в Белгороде, с винных и пивных котлов и с шинков Острогожского полку в городах в Острогожске и в Землянске; и впредь для его, государевой службы пожаловал Великий Государь, велел им вместо своего, государева, годового денежного жалованья такими промыслами в городах Острогожского полку промышлять, безоброчно, чтобы было с чего Великого Государя полковые службы служить".

Полковники этого полка с самого начала утверждались на своих должностях в русских (а позже российских) инстанциях. В допетровские времена доходило даже до отстранения от должности на время рассмотрения доносов (как имело место в случае с полковником Сасовым) и назначение на его место другого, а потом возврат первоначально занимавшего должность.[Комм 1] В связи с этим, список полковников этого полка до 1700 года не столь чётко подаётся рядом историков. В 1705 году полк был передан в ведение приказа Адмиралтейских дел в Воронеже.

В первой трети XVIII века полк состоял из следующих сотен:

- Первая Острогожская (центр сотни - Острогожск)

- Вторая Острогожская (Острогожск)

- Ливенская (Ливенская слобода)

- Корочанская (Короча)

- Белолуцкая (Белолуцк)

- Старобельская (Старобельск)

- Закотенская (?)

- Урывская (Урыв)

- Богучарская (Богучар)

- Калитвянская (Старая Калитва)

- Толучеевская (ныне не существующий населённый пункт Толучеев, в Воронежской области.)

- Меловская (Старая Меловая)

- Калачеевская (сотня включала Новомеловую, Воробьёвку, Берёзовку, Никольск, Рудню и Ширяеву с хуторами.)

Жалование полкам похвальных грамот и предоставление льгот

В 1667 малороссийский гетман Иван Брюховецкий пытался организовать выступление против Московского государства, гонцы от него с предложением поддержать его выступление также прибыли в Харьковский, Сумской и Ахтырский полки. Но они не изменили присяги данной царю. Брюховецкий же, пытался силой принудить их встать на свою сторону — часть верных Брюховецкому запорожских казаков обложили укреплённые полковые города, а крымские и нагайские татары, привлечённые Брюховецким, разорили ряд казацких поселений. Совместными усилиями полков нападавших удалось отогнать. Отмечая верность Слободских полков, 19 февраля 1668 каждому из полковников была пожалована похвальная грамота, и в том же году «в признательность Высочайшаго к сим трём полкам благоволения особым имянным указал Великий Государь быть под ведением Посольского в Москве Приказа». Пользуясь благосклонностью царя, полковниками было направлено совместное прошение об «оставлении наложенных на промыслы в их полках оброчных денег». Прошение было удовлетворено и 23 апреля 1669 года каждому из 3-х полков были выданы «жалованные Грамоты за Государственной печатью». По данным привилегиям «черкасам» предоставлялось право: беспошлинная торговля «всякими товарами» в полковых городах, «держать шынки безоброчно, дальние полковые службы не служить и податей и оброков никаких не платить» взамен их обязывали «строить города и селиться дворами, пашенные земли распахивать» и оберегать русские земли от набегов крымских и нагайских татар. Эти льготы (безоброчное владение землями, мельницами и ведении разных промыслов а также беспошлинное винокурение и торговля этой продукцией) подтверждались грамотами в 1682, 1684 и 1688 годах. Ряд представителей казацкой старшины, в тот период времени, были жалованы российским монархом за боевые заслуги и верность престолу поместьями и впоследствии влились в дворянское сословие, как например дворяне Безручко-Высоцкие, Бородаевские, Глуховцевы.

Из-за льгот, предоставляемых слободским казакам, в состав их охотно записывались не только переселенцы-черкасы, но и служилые люди из московских гарнизонов - городовые казаки, стрельцы, пушкари и даже дети боярские, что нередко приводило к конфронтации между слободской казачьей старшиной и местными воеводами.

Администрация, устройство и управление полками

К началу правления Петра I каждый из полков во главе имел полковника избираемого всеми занимающими руководящие должности казаками. Он имел право назначать полковых старшин и сотников, раздавать в потомственное владение порожние земли и другие угодья под его командой, занимать новые земли, которые утверждались универсалами, скреплёнными подписью полковника и его гербовой печатью (которая одновременно считалась и полковой). Право его было пожизненное. Также, он выносил наказания преступникам в соответствии с собственным усмотрением. Знаком власти полковника в полку был шестопёр (пернач), изготовленный из металла и украшенный драгоценным камнем по желанию полковника. Вторым после полковника лицом и главным полковым старшиной был полковой обозный. В его ведомстве была полковая артиллерия и снаряды к ней, а также лица её обслуживающие. В отсутствие полковника он руководил делами полка, но полковничьи полномочия, упомянутые выше, ему не передавались. Далее шёл полковой судья, заседавший в полковой ратуше, рассматривая дела, подлежащие суду. Вердикт по судебным решениям выносился полковником. Полковой асаул (есаул) приводил в исполнения приказания полковника по воинской службе. Полковой хорунжий в походах сберегал и охранял полковое знамя. Полковой писарь имел должность в полковой ратуше схожую по функциям с секретарской. Сотники, каждый в своей сотне, исполняли важные дела по воле полковника, менее важные дела решались ими самостоятельно. В сотнях имелись сотенные атаманы, асаулы, хорунжие и писари, которые выбирались по воле сотника из рядовых казаков. Атаманы и писари заседали в сотенных ратушах и представляли собой гражданское старшинство. Асаулы и хорунжие были военными старшинами, последние имели в походах обязанность охранять сотенные значки, на которых были изображены кресты и надписи, указывающие на полковую и сотенную принадлежность. На полковых знамёнах были изображены лики святых[источник не указан 2726 дней].

В каждом полку жители были разделены на три «состояния»:

- 1) «семейства военнослужилых и их свойственников»; из последних набирались рядовые казаки

- 2) «семейства казаков компанейцев» в задачу которых входило обеспечение «во всех надобностях до конной службы касающихся военнослужилых казаков», а также обеспечение провианта в военных походах. В петровские времена этот разряд стал именоваться «подпоможчиками»(подпомощниками)

- 3) «семейства неопределённых на службу» — имевшими название «владельческие подданные» которые находились во время походов в сёлах, хуторах и деревнях принадлежавших полковникам и полковым старшинам.

В XVIII веке появились ещё одна категория казаков — «подсоседки». Это были безземельные казаки, фактически батраки, продававшие свой труд землевладельцу, выборному казаку или купцу. Став подсоседком, казак не терял своего козацкого статуса. Он мог в любое время оставить свою работу и искать лучших условий. Подсоседок мог, накопив денег, купить землю, стать подпомощником и даже выборным казаком.

В каждом из слободских полков были построены монастыри. Полковничьими универсалами им были выделены земли; также от владельцев им выделялись и «подданные» люди.

Петровские перемены

В 1697 году Пётр I издаёт указ об установлении налога на казацких подпомощников полков в размере 1-го рубля в год. Но, всё же полковники смогли убедить молодого государя в том, что «служащие казаки» будут небоеспособны, поскольку у снабжающих их кампанейцев не хватит средств для того и другого. В результате проделанной полковниками работы, 28 февраля 1700 года Пётр I издаёт указ в котором указывалось «МЫ Наше Царское Величество пожаловали Слободских Черкаских Полков Сумского, Харьковского, Ахтырского, Изюмского и Острогожского Полковников, Старшин и казаков за верную и безпорочную службу, промыслами своими, какие у них есть в их городах, мельницами и рыбными ловлями, всякими землями владеть и угодиями промышлять, и шинки держать безоброчно, вино курить безпошлинно по их черкасскому обыкновению и податей с них никаких не брать». Полкам предоставлялось право сбора таможенных податей (в тех городах где были таможни) и пошлин за пользование мостов, перевозов и продаваемых на их территории товаров — при этом пошлинные и откупные деньги полученные таким образом требовалось передавать в Белгород. «Для лучшего войск порядка во всех пяти Слободских Черкаских полках» устанавливалась численность рядовых казаков в 3500 человек — а остальным «тех полков казакам» предписывалось «помогать по службе тем выборным казакам» — исходя из возможности каждого — «по их черкассому обыкновению, чтобы те выборны козаки были их подпомогою конны, вооружены и в походах запасами удовлетворены, а скудости бы им никакой не было». Также казаков не могли привлекать к другой воинской службе «и иных тягостей и подвод у них без государева указа не имать». Тем же указом подтверждалась пожизненность звания полковника.

В 1707 году полковник Изюмского слободского полка Ф. В. Шидловский был произведен в бригадиры и назначен командующим всеми слободскими полками.

Дальнейшее правление Петра принесло в «казацкую вольницу» новые перемены: по его указу в полках были учреждены трубачи и литаврщики. После чего, вышел указ, согласно которому, полковники, после избрания казацкой старшиной, должны были представляться на утверждение государя — он мог или утвердить его или представить своего. Произведение в полковые старшины и сотники должно производится по аттестации генерала, в ведении которого находился тот или иной полк. Гражданские и криминальные дела, производимые полками, передавались в ведомство Белгородской провинциальной и Воронежской губернской канцелярий.

После Полтавской битвы в Малороссии были расквартированы 15 полков, составивших Украинскую дивизию, командиром которой был назначен Пётр Матвеевич Апраксин. 18 декабря 1708 года Петр учредил Азовскую губернию, включив в неё все слободские полки и подчинив их П. М. Апраксину. Слободские полки находились в его военном и гражданском (как губернатора) подчинении до его убытия в Санкт-Петербург. В 1718 году им «повелено было быть в ведомстве по губерниям, оставаясь в военном отношении под начальством русскаго генерала», командовавшего украинской дивизией, расположенной в Слободской Украине.

29 мая 1719 года все слободские полки передали в Белгородскую провинцию.

В 1722 году слободские казаки, в военном отношении ещё ранее подчинённые командиру украинской дивизии, в гражданских и судебных делах были подчинены белгородскому воеводе и курскому надворному суду. В 1723 году на место Апраксина был назначен генерал-аншеф князь М. М. Голицын.

Полки при Екатерине I

При Екатерине I Украинскую дивизию всё так же возглавлял князь Голицын, получивший к тому времени чин генерал-фельдмаршала. Он ввёл в слободских полках чин полкового ротмистра, по старшинству находившийся между полковым судьёй и асаулом. В сотнях был введён чин подпрапорных, которые за службу производились в сотники. Производств в ротмистры зависело от дивизионного генерала, а подпрапорных от полковников. 2 апреля 1726 указом Екатерины I было велено слободским полкам «быть ведомым в Государственной Военной Коллегии». С этого времени и до ликвидации полков они находились в команде украинского дивизионного генерала.

Полки при Петре II

В 1727 году отряд слободских полков был отозван из Персии и к сентябрю 1727 года прибыл в Харьков. С 1729 начали постепенно преобразовывать нерегулярное казацкое войско в регулярное.

Реформы при Анне Иоанновне

В 1730 князь Голицын был отозван в Санкт-Петербург, а на его место был назначен генерал-аншеф граф фон Вейзбах. С началом постройки, в 1730 году, украинской линии от Днепра к Донцу, на казацкое поселение слободских полков возложена была, наравне с крестьянским, обязанность поставки работников на линию. В 1732 году по указу императрицы было поручено провести перепись «Слободских полков жителей а именно: военнослуживших рядовых казаков; их свойственников и их подпоможчиков; владельческих подданных и дворовых людей; состоящих за монастырями; городовых жителей всякого звания, мужского пола душ». Проведение было поручено лейб-гвардии Семёновского полка премьер-майору Михайлу Семёновичу Хрущёву, сама перепись проводилась лейб-гвардии обер-офицерами, находящимися в его подчинении. В том же году «Государыня Императрица определили для управления в Слободских полках к пользе их относящихся Генерал-Лейтенанта, Сенатора, Лейб-Гвардии коннога полку Полковника и Ея Генерал-Адъютанта Князя Андрея Семёновича Шаховского». Князь Шаховской расквартировался в Сумах, где учредил «Правительство под названием: Канцелярия Комиссии учреждения Слободских полков». В возглавляемой Шаховским канцелярии, «присутствовали и заседали Штаб-Офицерских чинов члены». Результатом деятельности комиссии стал подписанный 16 февраля 1735 года «Высочайший Указ» в котором значилось:

- 1) В полках учреждалась должность бригадного командира на которую назначался полковник Ахтырского полка Лесевицкий, которому было пожаловано звание бригадира.

- 2) Полковники слободских полков получали звания премьер-майоров.

- 3) Полковые ратуши переименовывались канцеляриями и приравнивались к провинциальным (канцеляриям) с установлением в них тех же норм и порядков.

- 4) Полковники назначались председателями полковых канцелярий, а обозные, судьи, ротмистры и есаулы — членами, полковые писари становились секретарями. При военных походах в канцеляриях оставались только полковые судьи.

- 5) При каждой полковой канцелярии учреждались крепостные конторы куда передавались для регистрации все выданные ранее документы на право собственности на земли, угодья и другое имущество.

- 6) Прежнее право занимать свободные земли и угодья запрещено, те же что были заняты ранее передавались в наследственное владение.

- 7) Для всех лиц мужского пола переписанных Хрущёвым (кроме владельческих дворовых) устанавливался сбор в 21 копейку в год. Для более точного учёта указывалось подавать ведомости в Ахтырскую полковую канцелярию относительно прибытия и убытия лиц обложенных сбором.

- 8) Из военнослужилых казаков слободских полков набирался драгунский полк содержание которого должно обеспечиваться за счёт собственных полковых средств. Штаб- и обер-офицерам драгунского полка и слободским полковникам и старшинам передавались во владение казачьи сёла и деревни, которые также обязывались продолжать нести «казачью службу во всей исправности».

- 9) Полковые знамёна и печати в полковых канцеляриях устанавливались с изображением государственного герба Российской империи.

В 1732 году после постройки «Украинской линии» от устья реки Орели до реки Донца у Харьковского и Изюмского полков появилась более чёткая южная граница. Количество военнослужилых казаков было определено в 4200 человек, все 5 полков были подчинены одному начальнику — бригадному командиру над которым старшим был начальник украинской дивизии. В 1737 году после смерти графа фон Вейзбаха командиром Украинской дивизии был назначен генерал Александр Борисович Бутурлин.

Императрица Елизавета Петровна — возврат к практике Екатерины I

На коронование Елизаветы Петровны в апреле 1742 были от слободских полков приглашены бригадир Лесевецкий, полковники и по одному делегату от сотенной старшины. Там они подали петиции на восстановление былых обычаев и привилегий. В ноябре 1742 все полки получили грамоты в которых указывалось о восстановлении ранее существовавших льгот, ликвидации нововведений Анны Иоанновны (драгунского полка, передачи его офицерам казацких поселений). Количество военнослужилых казаков было определено в 5000 человек. По случаю таких изменений, в полках были учреждены особые для каждого полка мундиры.

В 1744 году после смерти Бригадира Лесевецкого полки состояли в бригаде генерал-майора Якова Лукича Фролова-Багреева. Украинскую дивизию возглавил генерал фон Бисмарк. Государственная военная коллегия в 1751 году назначила на должность изюмского полковника Квитку, по случаю его 30-летнего верного служения, но он умер до того как пришли бумаги о его назначении.

В 1752 командиром слободских полков стал бригадир Василий Петрович Капнист, а на место фон Бисмарка был определён генерал граф Пётр Семёнович Салтыков. В 1757 году из казачьих семейств не служащих казаков Салтыкову было поручено сформировать гусарский слободской полк с командованием из других гусарских полков, средства (19 и 3/4 копейки) на его содержание должны были поступать от тех кто уже платил 22 копейки на содержание в слободских полках трёх драгунских и одного гарнизонного полков. В 1758 на место погибшего в Пруссии Капниста был назначен Дмитрий Антонович Банческул. Генерал граф Салтыков был отозван в Санкт-Петербург и на его место был назначен командиром Украинской дивизии Пётр Иванович Стрешнев.

Окончание «казацкой вольницы» и введение гражданского управления

В 1733-37 годах предпринимался ряд реформ, имевших целью уравнения службы казаков с регулярной военной; к введению общероссийских законов и к обращению казацких подпомощиков в крестьян

Однако, эти реформы по просьбе слобожан были уничтожены императрицей Елизаветой в 1743 году.

Но к тому времени, старые порядки были уже настолько расшатаны, что не могли быть легко восстановлены.

Выделившаяся из казачества старшина угнетала казаков и обращала их в своих крестьян, расширяя своё землевладение за счёт общеказацких земель. Постоянные жалобы казаков и местного населения на старшину и установленные ею порядки привели к созданию и направлению на Слобожанщину в 1762—1764 гг. по Высочайшему повелению «Комиссии о Слободских полках», возглавляемой гвардии секунд-майором Евдокимом Щербининым, которая, в том числе, указывала:

Из поднесённых нам от разных чинов прошений с немалым сожалением усмотрели, что слободских полков жители от некоторых своих командиров неуказанными сборами и прочими отягощениями совсем разорены

«Доношение» Щербинина, поданное в сенатскую комиссию по слободским полкам (в составе Никиты Панина, Адама Олсуфьева и Якова Шаховского), указывало на следующие «несообразия»: неправильное распределение подпомощников, вольный переход населения и отсутствие чёткого обложения налогами, отсутствие фиксированных цен, существование наёмничества (когда за одного служил другой), проблемы с обеспечением конями и т. д.

Решением сенатской комиссии 16 декабря 1764 г. Управление слободских полков ликвидировалось и на его месте вводилась отдельная губернская канцелярия. На «первый случай» губернатором был послан Евдоким Щербинин.

26 июля 1765 года манифестом «Ея императорского Величества Екатерина Вторая» военная администрация слободских полков ликвидируется, а территории переходят в прямое подчинение губернатору новосозданной Слободской губернии.

После произведённой секунд-майором ревизии слободских полков они были реформированы в 5 территориальных гусарских полков (Ахтырский, Изюмский, Острогожский, Сумской и Харьковский — сформированный в 1757 году полк был распределён среди этих полков, а сам полк распущен) а казацкое управление заменено гражданским.

В последующем новообразованные регулярные гусарские полки вели свою официальную историю от слободских казацких полков. Они хорошо проявили себя в наполеоновских войнах начала XIX-го века.[5]

В 1796 годах слободские гусарские полки стали номерными: 1-й, 11-й, 12-й гусарские и 4-й уланский. В 1816 году название «Слободское казачье Войско» было упразднено, а казаки по.правам приравнены к государственным крестьянам. Из прежних полков сформировано восемь уланских: Украинский, Новомиргородский, Новоархангельский, Елисаветградский, Бугский, Одесский, Вознесенский и Ольвиопольский. Их состав стал смешанным украинско-казачьим. Часть слободских казаков выселена на Кавказскую линию в новооснованные станицы.

Участие слободских казацких полков в боевых действиях и походах

- Отражение набегов крымских и ногайских татар в 1646, 1661, и 1662 годах;

- 1667 год — отражение осад верных Брюховецкому запорожских казаков и набегов призванных им же ногайских и крымских татар;

- 1672 год — разгром крымских татар под Мерефой;

- 1679 год — десятитысячная орда разбита под стенами Харькова, победа над татарами у Золочева;

- 1687, 1689 годы — участие слободских полков в Крымских походах в составе русского войска;

- 1695, 1696 годы — участие в Азовских походах Петра I. Казаки состояли в армии Бориса Петровича Шереметьева, которая должна была отвлечь внимание татар от Азова. В этом походе ахтырцы находились свыше года, принимая участие в штурме крепости Кизы-Кермен, а также в осаде и взятии целого ряда других крепостей;

- 1698 год — участие слободских полков в неудачном походе князя Долгорукова через Перекоп;

- Октябрь 1700 − конец 1702 года. Слободские полки выступили в Ингерманландию, где принимали участие в войне с Карлом XII под командой генерала Б. П. Шереметева;

- [когда?] В составе армии генерала Шереметева усмирение восстания в Астрахани;

- 1707−1709 годы — участие в подавлении Булавинского восстания донских казаков;

- 1709 год — участие в Полтавской битве Харьковского и Изюмского слободских казачьих полков;

- 25 апреля 1725 года — 1000 рядовых со старшинами из слободских полков под командованием харьковского полковника Григория Семёновича Квитки вступили в распоряжение русского корпуса, находившегося в Персии;

- Сентябрь 1727 года отряд слободских полков вернулся из Персии в Харьков;

- Май 1733 года — выступление в Польшу для подавления волнений. Слободские полки действовали в составе 2-го Русского корпуса генерал-лейтенанта Измайлова;

- Конец 1735 года — возвращение из Польши и выступление на русско-турецкую войну;

- 1736−1739 годы — русско-турецкая война. Слободские казаки с войсками фельдмаршала Миниха вступили на землю Крыма и 14 мая участвовали во взятии штурмом Перекопа (ахтырцы). Армию после Миниха возглавил генерал-фельдмаршал граф Ласси. В июне 1737 года рубились с турками под стенами Очакова, после покорения которого, оставлены были в его гарнизоне и мужественно защищали крепость против 40-тысячной турецкой армии;

- 1756 год — по указу военной коллегии слободские полки были направлены в Пруссию для участия в Русско-Прусской войне в составе российской армии под руководством генерал-фельдмаршала Степана Фёдоровича Апраксина. 19 (30) августа 1757 года при сражении при Гросс-Егерсдорфе слободские нерегулярные полки понесли тяжёлые потери, а их командир бригадир В. П. Капнист был убит.

- 1758 год — возвращение полков из Пруссии.

Вооружение, форма одежды и быт слободских казацких полков

Слободские казацкие полки были вооружены саблями, пистолетами, ружьями и копьями.[6]

Большое внимание уделялось внешнему виду сабель, которые, кроме боевого использования, служили, также, предметом щегольства и украшались золотыми и серебряными насечками. Преимущество отдавалось саблям турецкого изготовления. Ножны покрывались красным бархатом, украшались драгоценными камнями и серебром. В крепостях имелись пушки.

В 1743 году, во времена царствования императрицы Елизаветы Петровны была учреждена единообразная форма для всех слободских полков, а именно: «верхние черкески, с откидными рукавами и обложенные серебряными тесьмами и снурками, во всех полках были синие, а чекмень и шаровары по полкам: в Харьковском — желтые, в Сумском — светло-синие, в Ахтырском — зеленые, в Изюмском — красные и в Острогожском — красно-оранжевые…».

Полковники слободских казацких полков

- Донец-Захаржевский Григорий Ерофеевич (1669—1691);

- Донец-Захаржевский Фёдор Григорьевич (1691—1706);

- Шидловский Фёдор Владимирович (1706—1710);

- Шидловский Лаврентий Иванович (1710—1711);

- Куликовский Прокофий Васильевич (1711—1714);

- Квитка Григорий Семёнович (1714—1734);

- Тевяшев Степан Иванович (1734—1757);

- Куликовский Матвей Прокофьевич (1757—1765).

- Кондратьев Герасим Кондратьевич (1665?—1701) — стольник и полковник, основатель г. Сумы и первый командир полка, выходец из Польши (1-я похвальная грамота от государя от 19 февраля 1668 года, грамота о привилегиях от 23 апреля 1669 года)

- Кондратьев Андрей Герасимович (1701—1708) — стольник и полковник (грамота о привилегиях от 28 февраля 1700 года), убит при подавлении Булавинского бунта

- Кондратьев Иван Андреевич

- Перекрестов-Осипов Василий Данилович

- Кондратьев Дмитрий Иванович (грамота о привилегиях от 22 ноября 1743 года)

- Донец-Захаржевский Михаил Михайлович

- Романов Роман Иванович

- Зиновьев Демьян (похвальная грамота от государя от 19 февраля 1668 года, грамота о привилегиях от 23 апреля 1669 года)

- Перекрестов Иван Иванович — стольник и полковник (грамота о привилегиях от 28 февраля 1700 года)

- Осипов Фёдор Осипович — стольник и полковник

- Лесевицкий Алексей Леонтьевич

- Лесевицкий Иван Алексеевич (грамота о привилегиях от 22 ноября 1743 года)

- Лесевицкий Константин Алексеевич

- Лесевицкий Георгий Алексеевич

- Боярский Михайла Иванович

- Донец Григорий Ерофеевич

- Донец-Захаржевский Константин Григорьевич — стольник и полковник (грамота о привилегиях от 28 февраля 1700 года)

- Шидловский Фёдор Владимирович — стольник и полковник (в 1707 жалован бригадиром и определён в армию, в 1709 жалован генерал-майором)

- Донец-Захаржевский Михаил Константинович

- Шидловский Лаврентий Иванович

- Квитка Иван Григорьевич — 22 декабря 1737 жалован полковником, но к командованию полком приступил только с 22 ноября 1743 года

- Краснокутский Фёдор Фомич — в 1752 жалован полковником, вышел из службы до реформы полков.

- Дзиньковский Иван Николаевич

- Карабут Герасим — бывший сотник, ставший полковником за сохранение верности государю после казни поддержавшего разинский мятеж Дзиньковского.

- Гонт Михаил (1670).

- Сербин Фёдор (челобитная грамота полковника и полковой старшины Острогожского полка царю Фёдору Алексеевичу, 1677).

- Сасов (Сас) Иван Семёнович (которому с 1689 года велено с 100 чел. своего полка стоять на Самаре в Новобогородицком городе /Екатеринославле/; грамота на имя полковника Ивана Семёновича Саса 1690 года).

- Куколь Фёдор Иванович (в 1698 году «стоял с полком своим у Савинского броду»).

- Тевяшов Иван

- Тевяшов Иван Иванович (сын)

- Тевяшов Степан Иванович

- Буларт

- Кантемир

- Бедряга

Полковые города и местечки

- местечки

- местечки

- местечки

- местечки

Интересные факты

- Участие Ахтырского, Сумского и Острогожского слободских казачьих полков в подавлении Булавинского восстания надолго осложнило отношения между донскими и слободскими казаками.[источник не указан 1700 дней]

- Часть слободских полков до декабря 1779 года находилась аж в Задонщине, на левобережье Дона. Там находились Калачеевская, Меловская и Толучеевская сотни Острогожского полка (с 1765 — Меловского комиссарства Острогожской провинции). Сотни были самыми восточными во всех полках, провинциях и в губернии и находились в бассейне реки Толучеевой.

- Когда полки уходили в поход на войну (например, русско-турецкие войны), численность мужского населения снижалась за счёт «воинских», а женского — оставалась прежней. Так, в 1787 году, когда началась турецкая война, по сравнению с мирным 1785 годом, мужское население Лебединского уезда (Сумский полк) уменьшилось на 1070 человек (было 18 397, осталось 17 324), Ахтырского (Ахтырский полк) — на 800 человек (23531 и 22708), и т. п.

См. также

- Слободской полк (значения)

- Харьковский слободской казачий полк

- Изюмский слободской казачий полк

- Острогожский слободской казачий полк

- Чугуевский казачий полк

- Сумской полк

- Ахтырский полк

- Балаклейский слободской казачий полк

- Змиевской полк

- Белгородский разряд

- Слобожанщина

- Слободская губерния

- Изюмская черта

Комментарии

- ↑ Острогожские русские люди и пушкари Довгоносовы от имени посадских в поддержку воеводы послали в Москву жалобу на полковника Саса в том, что он «…чинит им всякие налоги и обиды». По этой жалобе курскому воеводе князю Петру Ивановичу Хованскому велено было расследовать дело. Полковник Сас был отстранён от командования полком и вызван в Курск показаний. Острогожские казаки, защищая своего полковника от незаслуженных обвинений, послали выборных людей в Курск. Дело разрешилось в пользу казаков. Полковник Сас был оставлен в прежней должности, но происки против него острогожских воевод не прекратились. В 1683 году Сас был вызван в Москву для ответа по поводу жалоб на него. Причём, жалобы, сфабрикованные, скорее всего, по указанию воеводы, оказались ложными. Челобитчики на очные ставки не явились и бежали. В конечном итоге, никаких неприятных последствий, кроме волокиты, для Острогожского полковника не было.[источник не указан 1760 дней]

- ↑ (?) Это не может быть основанное через 30 лет село Ивня Хотмыжского уезда Белгородской губернии (население — 138 мужчин в 1779). Возможно, слобода Иваны Валковского комиссарства Харьковского полка (население 556 м в 1779).

Источники

- ↑ Альбовский Е. А., 1895.

- ↑ Потрашков С. В., 1998, с. 11.

- ↑ Квитка Г. Ф., 1883.

- ↑ Данилевич В. Время образования Слободских черкаских полков / Сборник статей, посвящённых В. О. Ключевскому. — М., 1909. — С. 638.

- ↑ БЭ, 1908.

- ↑ Альбовский Е. А., 1895, С. 43−47..

Библиография, использованная в статье

- Большая Энциклопедія: словарь общедоступных сведений по всем отраслям знания. Четвёртое издание под редакцией С. Н. Южакова. Т. 11. издатели: Библиографичекий Институт (Мейер) в Лейпциге и Вене — Книгоиздательское товарищество «Просвещение». Санкт-Петербург. — 1908.

- Головинский П. Слободские Казачьи полки. — СПб.: Тип. Н. Тиблена и Комп., 1864. — на сайте Руниверс.

- Квитка Г. Ф. Записки о слободскихъ полкахъ съ начала ихъ поселенія до 1766 года. — Харьковъ, 1883.(репринт издания 1812 года)

- Гербель Н. Изюмский Слободской казачий полк 1651−1765 гг. — СПб., 1852.

- Альбовский Е. А. История Харьковского слободского казачьего полка 1650−1765 гг. — Харьковъ: Типография губернского правления, 1895. — 218 с. (13МБ).

- Альбовский Е. А. Харьковские казаки. Вторая половина XVII ст. — История Харьковского полка. — С-Птб., 1914. — Т. 1. (26МБ).

- Милорадович М. А. Материалы для истории Изюмского слободского полка. — Харьков, 1858.

- Потрашков С. В. Харьковские полки: Три века истории. — Харьков: ОКО, 1998. — 1500 экз.

Ссылки

| Портал «История» | |

| Портал «Российская империя» | |

| Символика слободских полков на Викискладе |

- Полки в Малороссии // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Слободские казаки в БСЭ

- Щербінінська Комісія та скасування слобідських полків 1762—1764 рр.

- Інтеграційна політика російського уряду щодо козацтва слобідських полків в добу Єлизавети Петрівни

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .