| Историческое государство | |

| Сибирское ханство | |

|---|---|

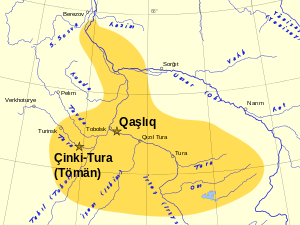

Сибирское ханство в XV — XVI веках |

|

|

1468 — 1598

|

|

| Столица | Чинги-Тура, Кашлык |

| Язык(и) | тюрки |

| Религия | ислам, шаманизм |

| Население | сибирские татары, башкиры, остяки, вогулы, самодийцы |

| Форма правления | ханство |

| Преемственность | |

| ← Золотая Орда | |

| Тобольский разряд → | |

Сиби́рское ха́нство (Сибирское царство, Сибирский юрт[1]) — тюркское феодальное государство в Западной Сибири, образовавшееся в конце XV века в результате распада Золотой Орды[2]. Сибирское ханство граничило с Пермской землёй, Ногайской Ордой, Казахским ханством и телеутами. На севере оно достигало низовьев Оби, а на востоке соседствовало с Пегой Ордой[2].

Политическая история

Истоки (1220—1375)

Пожалуй, впервые термин «Сибирь» упоминается в составленном в 1240 году «Сокровенном сказании монголов» («Юань-чао ми-ши»), где говорится о завоевании Джучи в 1206 году лесных племён к югу от Shibir. В то же время исследователи не могут уверенно локализовать эту область; высказывается предположение, что «может быть, так называлась северная окраина Барабинской плоскости между Обью и Иртышом» (Палладий)[4].

Более уверенно можно отождествить с Тоболо-Иртышским междуречьем области Сибирь и Ибирь, упоминаемые в первой половине XIV века в составе Золотой Орды секретарём египетского султана Аль-Омари[5]. В том же веке города будущего Сибирского ханства встречаются на западноевропейских картах: Кашлык в форме Sebur фигурирует в карте венецианцев братьев Пиццигани (1367)[6], а Чинги-Тура в форме Singui появляется в Каталонском атласе (1375)[7].

У историков нет единого представления о том, какая административно-политическая единица послужила основой для образования Тюменского (Сибирского) ханства. На этот счёт существуют две почти равноправные версии и одна оригинальная.

Владение Тайбугинов

Согласно версии, происходящей от академика Г. Ф. Миллера, опиравшегося в свою очередь на т. н. «сибирские летописи» XVII века (Есиповскую, Ремезовскую и воеводы Петра Годунова), земли будущего ханства первоначально входили в Тайбугинский юрт, основанный в 1220 году и являвшийся наследственным владением потомков сибирского князя Тайбуги. В отличие от прочих улусов Золотой Орды, Тайбугинский юрт обладал автономией. Приверженцы этой версии даже наделяют Тайбугинов статусом ханов[8], то есть ставят их на один уровень с Чингизидами. Поэтому Тайбугинский юрт и должен называться собственно Тюменским ханством[9].

Сообщается, что предание о Тайбуге обсуждается также в «Родословной тюрок» узбекского историка, шибанида хана Абулгази[9]. Правда, данное произведение составлялось в то же время, что и сибирские летописи, то есть спустя 400 лет после описываемых событий. К сожалению, сейчас оно малодоступно.

В числе современных исследователей версию о ханах из рода Тайбугинов отстаивает, например, Г. Л. Файзрахманов. Последовательно развивая свою точку зрения, он следом за рядом других историков (З. Я. Бояршинова, Н. Н. Степанов, Н. Г. Аполлова) утверждает, что столицей ханов-шибанидов Хаджи-Мухаммада, Абу-л-хайра и даже Ибака была не Чинги-Тура, а городок Кызыл-Тура (ныне село Усть-Ишим) на месте впадения Ишима в Иртыш[9]. А хан Ибак овладел Чинги-Турой только в начале 1480-х годов, что и означало занятие им престола Тюменского ханства[9].

Против данной версии свидетельствуют сразу несколько обстоятельств:

- Тайбугины не могли по формальным причинам обладать в каком-либо из монгольских улусов статусом хана — согласно «Ясе» Чингисхана, ханом мог стать только Чингизид[10]. Характерно, что в русских дипломатических документах XVI века эта граница показана достаточно чётко: Тайбугины именуются там не царями (ханами), а князьями. В то время как чингизид хан Кучум титулуется в русских источниках «царём»[11][12]. Современный исследователь Д. М. Исхаков делает вывод, что статус Тайбугинов был ниже ханского, не более беклярбеков, то есть ханских чиновников[11].

- Тайбугинский юрт упоминается в том числе уже в период существования Сибирского ханства Кучума (1558, 1586, 1597 годы), то есть ханство и юрт существовали как минимум одновременно[11]. Помимо этого, Тайбугинский юрт обнаруживается и в составе Ногайской Орды, где с 1584 года возникла должность тайбуги[13]. В связи с этим ряд современных историков считает, что Тайбугинский юрт был не административно-географическим, а кланово-родовым образованием, имеющим подчинённое положение по отношению к ханству[11].

- Из «Шайбани-наме» Камал ад-дина Бинаи известен случай назначения ханом Абу-л-хайром даругов (сборщиков дани) «вилайета Чинги-Тура»[14]. Трудно представить, чтобы хан назначал сборщиков дани в независимую от него территорию.

Часть владений Шибанидов

Пятый сын Джучи Шибан получал улус дважды. Сперва Чингисхан, разбиравший в 1227 году спор между царевичами Бату и Ордой о верховенстве в улусе Джучи, разделил улус на 3 части, при этом выделив Шибану так называемую «Серую Юрту» (Боз Орда, Йуз-Орда). Цвета юрт определяли иерархию их владельцев между собой[15]. Затем в 1246 году, по завершении Западного похода монголов, Бату изменил первоначальное деление и разделил улус уже на 14 частей. Новый Улус Шибана охватывал земли центрального и северного Казахстана, а также область между реками Или и Сырдарьёй[16]. Многие историки (В. В. Бартольд, А. Ю. Якубовский, М. Г. Сафаргалиев, Л. Н. Гумилёв, Г. А. Фёдоров-Данилов, В. Л. Егоров, Н. А. Мажитов) придерживаются того мнения, что к Улусу Шибана следует отнести также ту или иную часть территории Западной Сибири[17].

В дальнейшем состав и границы улусов неоднократно менялись, однако Шибанидам в целом удалось сохранить за собой прежний улус (юрт). Улус Шибана оказался единственным в Золотой Орде, сохранившим свою территорию и статус после административно-территориальной реформы хана Узбека:

Одним словом, выше мы упоминали уже в подробностях, [что] так как Шайбан-хан рубил саблей и покорял врагов [и] вилайеты, то /48а/ почитали и уважали по той причине все люди сыновей его и внуков. Когда [Узбек-] хан в гневе на этих огланов отдал [их] в кошун Исатаю, то и Исатай воздал огланам Шайбан-хана уважение за отца их, передал [им] буйрак и карлык, кои суть двусоставный эль, и предоставил их самим себе[18].

Имеется описание улуса в последней четверти XIV — первой четверти XV веков, из которого очевидно, что земля будущего Сибирского ханства в тот момент целиком контролировалась Шибанидами:

- после гибели хана Пулад-Тимура (1367 год) его сыновья Ибрагим и Араб-шах кочевали между верховьями Яика летом и устьем Сырдарьи зимой;

- Джумадук кочевал между Эмбой и Сарысу;

- Девлет-Шейх (отец хана Абу-л-хайра) кочевал по левому берегу Иртыша до впадения в него Тобола;

- Махмуд-Ходжа кочевал между Тоболом и Ишимом;

- будущий хивинский хан (1446—1461) Мустафа кочевал по левому берегу Атбасара[19].

Определённый свет на отношения между Улусом Шибана и Тайбугинским юртом проливает сообщение «Избранных летописей из книги побед» (Таварих-и гузиде нусрат наме) о том, что главу одного из четырёх подчинённых Шибану племён звали Тайбуга из буркутов (связано с кунгиратами[20]), а главу ещё одного племени — Тукбуга из тюменей[21]. Когда Абу-л-хайр в 1428 году брал Чинги-Туру, её хакимами (наместниками) были Ададбек и Кебек-ходжа-бий из племени буркут, рода вышеназванного Тайбуги.

Порождение «Великой замятни»

Ж. М. Сабитов отождествляет Тайбугинов с потомками салджиута Алатая, одного из четверых эмиров хана Узбека, мотивируя тем, что это единственный эмир, о потомках которого ничего не известно[22]. Характерно, что в одном из списков «Чингиз-наме» Алатай назван тоже буркутом[21].

Версия Ж. М. Сабитова относительно Алатая интересна ещё и тем, что Узбек передал Алатаю в управление племя минг, то есть мангытов (будущих ногаев). А по замечанию А. З. Валиди, полная версия «Чингиз-наме» называет Чинги-Туру времён хана Хаджи-Мухаммада мангытским поселением[23]. Наконец, зависимость многих узбекских и сибирских ханов от ногайских мурз общеизвестна, а после разгрома Сибирского ханства Тайбугинский юрт вошёл в состав Ногайской Орды.

По логике Ж. М. Сабитова, Тайбугинский юрт возник как осколок Золотой Орды времён «Великой замятни», созданный потомками эмира Алатая, действовавшими по аналогии с потомками прочих эмиров хана Узбека — Исатая, Нангудая и Кутлук-Тимура, которые стали править в разных частях Золотой Орды за спиной марионеточных ханов-чингизидов[22]. С усилением в Золотой Орде мангытов статус ханов-марионеток распространился и на Шибанидов, что выражалось в формуле:

С древних времён до настоящего времени каждый хан, которого провозглашали эмиры мангытов, предоставлял эмирам мангытов волю в государстве. Если теперь [Мухаммад Шайбани-] хан тоже поступит согласно нашему древнему обычаю, то прекрасно [то есть мы его провозгласим ханом], а если нет, [тоже] хорошо [то есть обойдемся без него][24].

Вилайет Чинги-Тура (1375—1468)

В 1359 году в Золотой Орде начинается Великая замятня, в которой шибаниды принимают самое деятельное участие.

Время Тохтамыша

Как сообщает «Чингиз-наме», царевич Тохтамыш, сперва терпевший поражения от Урус-хана и его потомков, обратился за помощью ко главе рода Шибанидов Каганбеку. Каганбек помощи Тохтамышу не оказал, однако помощь пришла от двоюродного брата Каганбека Араб-шаха. Благодаря последнему Тохтамыш смог победить и Урусханидов, и Мамая, впервые после начала «Великой замятни» объединив Золотую Орду. В качестве благодарности Тохтамыш передал Араб-шаху власть над Улусом Шибана[25].

Как уже сообщалось, Араб-шах с братом кочевали между верховьями Яика летом и устьем Сырдарьи зимой. Первые удары Тамерлана по Тохтамышу были нанесены именно по Улусу Шибана. Низам ад-Дин Шами свидетельствует, что в 1389 году Тамерлан отправил Джахан-шах-бахадура, Омар-бахадура и Уч-Кара-бахадура «в сторону Иртыша на поиски врага». Нойоны достигли Иртыша и совершенно разграбили вилайет[26]. Известен и поход Тамерлана, закончившийся в апреле 1391 года возведением кургана возле гор Улытау в Карагандинской области, где высечена следующая надпись:

В стране семисот черных токмак в год овцы, в средний весенний месяц султан Турана Темурбек шел двумястами тысячи войск, имени своего рода, на кровь Токтамыш-хана. Достигнув этой он воздвиг этот Курган, дабы он был знаком. Бог да окажет провосудие! Если богу будет угодно! Бог да окажет милосердие людям! Да вспомнит о нас с милосердием![27]

Нельзя также пройти мимо двух рукописей, опубликованных в 1903 году под общим названием «О религиозных войнах учеников шейха Багаутдина против инородцев Западной Сибири». Согласно этим рукописям, в 1394—1395 годах 366 шейхов в сопровождении 1 700 всадников во главе с ханом из династии Шибанидов предприняли поход из Бухары вдоль Иртыша вплоть до Кашлыка с целью обращения местных жителей в ислам. В походе погибли 300 шейхов и 1 448 всадников, а потери противоположной стороны учёту не поддаются:

Язычников и татар они истребили великое множество, сражаясь так, что по берегам Иртыша не осталось ни ручейка, ни речки, где бы они не бились, и не дали тем язычникам возможности бежать…[28]

Подробности похода свидетельствуют о том, что перепутаны либо год, либо имя хана. Учитывая, что один из героев сочинений шейх Бахауддин Накшбанд умер в 1389 году, а для Тамерлана было характерно обвинять своих врагов в вероотступничестве и вообще использовать религиозные мотивы в обоснование своих походов[29], время похода больше похоже на эпоху Тамерлана.

Впрочем, впервые название «Тюмень» упоминается в русских летописях в связи с представителем рода тукатимуридов ханом Тохтамышем, когда под 1408 годом летописец записал:

Государство Хаджи-Мухаммада (1421—1428)

Из анализа «Сборника летописи» и Сибирской летописи вытекает, что основателем Сибирского ханства был потомок Шайбана Хаджи-Мухаммед, провозглашенный ханом Сибири в 1420 году. Затем в ханстве началась многолетняя междоусобная борьба, завершившаяся лишь в 1495 г. провозглашением города Сибирь (Кашлык) столицей государства.

Государство кочевых узбеков (1428—1468)

Провинциальный статус Тюмени надолго был прерван шибанидом Абу-л-хайром, сделавшим Чинги-Туру столицей основанного им Узбекского ханства. В этом качестве город пробыл с 1428 года по 1446 год (всего 18 лет). В это же время впервые упоминается «вилайет Чинги-Тура», в который хан Абу-л-хайр назначал управляющих (даругов)[32]. «Чингиз-наме» и «Нусрат-наме» упоминают о том, что тюменским ханам в этот период подчинялась Казань[33].

Тюменское ханство (1468—1495)

Тюменское ханство как самостоятельное государство возникло в XIV веке, до этого же оно входило под названием «Ибирь» в состав Золотой Орды. Оно располагалось в среднем течении Тобола и междуречье его притоков Тавды и Туры. В результате продолжительной борьбы между правителями Белой Орды, шейбанидами и тайбугинами, представлявшими местную знать, власть в государстве захватил шибанид Ибак. При братьях Ибаке и Мамуке, которые с 1480 года осмелились вести борьбу за трон Большой Орды, Тюменское ханство достигло своего наибольшего влияния. В 1495 году Ибак был убит тайбугином Махметом, перенёсшим столицу ханства в укреплённый городок Сибирь (Кашлык), ставший столицей нового Сибирского ханства. Земли Тюменского ханства вошли в Сибирское ханство в начале XVI века.

Искерский юрт (1495—1582)

В 1495 году тайбугин Мухаммед Тайбуга (Махмет) разгромил Тюменское ханство и убил шибанида хана Ибака. После чего столица была перенесена в Кашлык, а ханство стало называться Сибирским. Его правителями стала княжеская династия Тайбудинов.

В 1555 году тайбугинский хан Едигер признал вассальную зависимость от Русского царства.

Сибирское ханство Кучума (1563—1582)

Однако в 1563 год власть захватил внук Ибака шибанид хан Кучум. Он казнил соправителей — братьев Едигера и Бекбулата. Хан Кучум перестал платить дань Москве, однако в 1571 году прислал полный ясак в 1 000 соболей. В 1572 году он полностью порвал даннические отношения. В 1573 году Кучум отправил своего племянника Махметкула с дружиной с разведывательными целями за пределы ханства. Махмут Кули дошёл до Перми, потревожив владения Строгановых. Кучум прилагал немалые усилия для усиления значения ислама в Сибири.

Завоевание Сибири Русским царством (1582—1598)

В этом разделе не хватает ссылок на источники информации. |

В 1582 году, 26 октября отряд атамана Ермака после победы над Кучумом занял Кашлык. Однако три года спустя отряд погиб (сам Ермак утонул в Иртыше, уходя от внезапно напавших кучумовцев, в ночь с пятого на шестое августа 1585 года). Тем временем в Сибирь уже начали проникать новые отряды и вскоре на территории Сибирского ханства были построены русские крепости Тюмень, Тобольск, Тара, Берёзов, Обдорск и др. Кучум откочевал на юг и оказывал сопротивление русским отрядам до 1598 года. 20 августа 1598 года он был разбит тарским воеводой Андреем Воейковым на берегу реки Обь и откочевал по одной версии в Ногайскую Орду, по другой — на восток.

Внук Кучума — Арслан Алеевич, взятый в плен в 1598 году, жил в Касимове и в 1614 году был провозглашён касимовским ханом.

Управление

Сибирское ханство было многонациональным политическим объединением. Во главе государства стоял хан, который избирался аристократической верхушкой — беками, мурзами, тарханами. Государственное устройство носило полувоенный характер. В управлении ханством хану помогал его визирь — карача и советники. Сибирские ханы мало вмешивались в дела улусов, управлявшихся знатными мурзами и беками. Во время войны мурзы вместе со своими отрядами принимали участие в походах, так как были заинтересованы в военной добыче, являвшейся важным источником доходов татарских феодалов. В состав феодальной знати также вошла небольшая часть феодализирующейся верхушки остяков и вогулов (манси). Остальное нетюркское население (остяки, вогулы и самоеды) находилось в подчинённом положении, что создавало внутренние противоречия в ханстве и ослабляло его могущество.

Экономика и население

Тюрки, населявшие ханство, вели полукочевой образ жизни. Они занимались скотоводством, разводили лошадей и овец, а также рыболовством и охотой. Несмотря на это, в пойме Тобола и Иртыша существовали небольшие очаги земледелия. В оседлых поселениях развивалась домашняя промышленность: гончарное производство, ткачество, плавка и обработка металлов[34]. Административными и военными центрами были городки Кызыл-Тура (Усть-Ишим), Касим-Тура, Явлу-Тура (Ялуторовск), Тонтур (ныне с. Вознесенка Венгеровского района Новосибирской области)и др.

В ханстве получили развитие феодальные отношения. Владельцы улусов обладали богатствами в виде пастбищ, скота и рабов. к низшему слою общества принадлежали «чёрные» улусные люди. Они ежегодно платили подати владельцам улусов, а также несли военную службу в их отрядах. Сибирские ханы силой подчинили себе ханты-мансийские племена на Урале, в низовьях Иртыша и Оби, заставив их платить им дань (ясак). Хану Кучуму удалось покорить также барабинцев и соседние им племена, а также некоторые башкирские племена.

Войско

Помимо сибирских отрядов, в войске Сибирского ханства во время походов принимали участие воины подчинённых ханству местных племён. Численность сибирского войска оценить сложно, однако известно, что во время битвы на Абалацком озере царевич Маметкул командовал тумэном — соединением, теоретически состоявшем из 10 000 воинов. Вооружённые силы ханства были разрозненны, в связи с чем Кучум при вторжении русских войск так и не сумел собрать их в единый кулак. Сам Кучум имел в своём распоряжении ногайскую гвардию. Большинство сибирских князей имели собственные укреплённые городки с находившимися там гарнизонами. На поле боя сибирские воины использовали традиционную для кочевников тактику маневрирования и засыпания противника стрелами в конном строю. Сибирские воины также умели сражаться и пешими. Важную роль в военном искусстве тюрков играла разведка, благодаря которой сибирские войска могли устраивать засады и неожиданные нападения на противника.

Комплекс вооружения сибирских воинов состоял из луков со стрелами, являвшихся их основным оружием, копий, дротиков, сабель, палашей, кинжалов и боевых топоров. В качестве защитного вооружения воинам служили кольчуги, шлемы и панцири. Помимо холодного оружия, сибирские воины использовали также и артиллерию.

Сибирские правители

Легендарные правители

- Татар — хан

- Казылтин, сын Татара

- Даметей, сын Татара

- Юваш, сын Казылтина

- Ишим, сын Юваша

- Мамет, сын Ишима

- Куташ, сын Мамета

- Аллагул, сын Куташа

- Кузей, сын Аллагула

- Ебаргул, младший сын Юваша

- Бахмур, сын Ебаргула

- Яхшимет хан

- Юрак хан, сын Бахмура

- Мунчак, сын Юрака — хан

- Юзак, сын Мунчака

- Он-Сом, сын Юзака (или Юрака) предположительно одно лицо с Ван-ханом (Он-ханом) Тогрулом

- Иртышак, сын Он-Сома. Потерпел поражение от Чингисхана

- Тайбуга, сын Иртышака (или Он-Сома) — первый тайбугинский мурза Сибири (1220-?)

Улус Шибана

- Шибан — султан (с 1243)

- Бахадур-хан — султан (1266—1280)

- Джучи-буга — султан (1266—1280)

- Бадакул султан

- Минг-Тимур — хан (до 1359)

- Пулад-Тимур — хан (1359—1367)

- Ибрагим-оглан и Араб-шах — соправители части улуса (с 1367)

- Алибек-хан — хан (1367—1375)

- Каганбек — хан (1375—1380)

- Давлат-шейх — султан (после 1382)

Династия Тука-Тимуридов

Узбекское ханство

Сибирское ханство

- Ибак — хан (1465—1495)

- Мамук — хан (1496—1502)

- Агалак — хан (1502—1530)

- Кулук/Тулак-хваджа — хан, сын Ибака

- Муртаза-Али — хан (1563—1565)

- Ахмед-Гирей — хан (1565—1569)

- Кучум — хан (1569—1598)

- Али — хан (1598—1616), с 1607 года только номинальный правитель

- Бахадур — хан (1607—1616), сын Ораза, сына Шамая, сына Кулука

- Ишим, зять тайши Хоурлюка — хан (1616—1624)

- Аблай-Гирей — хан (1628—1631)

- Девлет-Гирей — султан, титул хана не принял, в 1662—1665 руководил восстанием против русских.

- Кучук — султан, сын Аблая, находится среди башкир Сибирской дороги во время Башкирскго восстания (1662—1664), признавал Девлет-Гирея ханом, умер в 1679 году

- Абуга, сын Аблая

- Асан и Ишим-Чувек, сыновья Девлета, действовали в 1680-х годах

- Султан-Мурат, сын Кучука, хан Каракалпаков

- Ишим-Мухаммад, сын Абуги, хан Каракалпаков (начало 18 века)

Искерский юрт

Тайбугиды не принадлежали к Чингизидам и не имели права на титул хана.

- Мар (Умар, Омар) — муж сестры хана Ибака (около 1450—1480)

- Мухаммед Тайбуга — сын Адера, тайбугинский мурза Сибири (1496—1502)

- Касым — сын Мухаммеда Тайбуги, племянник Ангиша, тайбугинский мурза Сибири (1502—1530)

- Едигер — сын Касыма Тайбуги, тайбугинский мурза Сибири (1530—1563)

- Бек-Булат — сын Касыма Тайбуги, брат и соправитель Едигера (1555—1558), возможный отец Симеона Бекбулатовича

- Сейд Ахмед (Сейдяк) — сын Бек-Булата, глава тайбугинов в 1583—1588 годах

См. также

Примечания

- ↑ Сибирское ханство. Большая Советская энциклопедия

- 1 2 Сибирское ханство. bse.sci-lib.com. Проверено 13 сентября 2015.

- ↑ Статья в Башкирской энциклопедии

- ↑ Иоганн Шильтбергер. Книга путешествий // Сибирь в известиях западно-европейских путешественников и писателей, XIII-XVII вв. — Новосибирск, 2006.

- ↑ Егоров В. Л. Глава вторая. Территория и границы Золотой Орды // Историческая география Золотой Орды в XIII-XIV вв. — М.: Наука, 1985. — 11,000 экз.

- ↑ Егоров В. Л. Глава третья. Города Золотой Орды и некоторые вопросы экономической географии государства // Историческая география Золотой Орды в XIII-XIV вв. — М.: Наука, 1985. — 11,000 экз.

- ↑ Белич И. В. К этимологии, семантике и истории происхождения средневекового имени г. Тюмени // Вестник археологии, антропологии и этнографии : Электр. журнал. — Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 2007. — № 7. — С. 152. — ISSN 2071-0437.

- ↑ Атласи, Хади. История Сибири. — Казань: Татар. кн. изд-во, 2005. — С. 24—29. — 96 с.

- 1 2 3 4 Файзрахманов Г. Л. История татар Западной Сибири: с древнейших времён до начала XX века. — Казань: Татар. кн. изд-во, 2007. — С. 112—121. — 431 с. — 1000 экз. — ISBN 978-5-298-01536-3.

- ↑ Вернадский Г. В. О составе Великой Ясы Чингисхана (С приложением главы о Ясе из истории Джувейни) // История права. — СПб.: Лань, 1999. — С. 120. — 176 с. — (Мир культуры, истории и философии). — 3000 экз. — ISBN 8-0114-0172-8.

- 1 2 3 4 Исхаков Д. М. Институт сибирских князей: генезис, клановые основы и место в социально-политической структуре Сибирского юрта // Научно-документальный журнал «Гасырлар авазы - Эхо веков» : журнал. — Казань: Главное архивное управление при Кабинете Министров Республики Татарстан, 2008. — № 2. — ISSN 2073-7483.

- ↑ Нестеров А. Г. Искерское княжество Тайбугидов (XV—XVI вв.) // Сибирские татары. Монография. — Казань: Институт истории АН РТ, 2002. — С. 19—20. — 240 с. — 500 экз. — ISBN 5-94981-009-0.

- ↑ Трепавлов В. В. История Ногайской Орды. — М.: Восточная литература, 2001. — С. 325—326. — 752 с.

- ↑ Камал ад-дин Бинаи. Шайбани-наме // Материалы по истории казахских ханств XV-XVIII веков (Извлечения из персидских и тюркских сочинений). — Алма-Ата: Наука, 1969.

- ↑ Юдин В. П. Орды: Белая, Синяя, Серая... // Чингиз-наме. — Алма-Ата: Гылым, 1992. — С. 32—35.

- ↑ Сабитов Ж. М. Генеалогия Торе. — 3-е изд. — Алма-Ата, 2008. — С. 13. — 326 с. — 1,000 экз. — ISBN 9965-9416-2-9.

- ↑ Костюков В. П. Улус Шибана в XIII–XIV вв. (по письменным источникам) // Проблемы истории, филологии, культуры : журнал. — Магнитогорск, 1998. — Вып. 6. — С. 210—224.

- ↑ Утемиш-хаджи ибн маулана Мухаммада Дости. Чингиз-наме. — Алма-Ата: Гылым, 1992. — С. 105.

- ↑ Трепавлов В. В. История Ногайской Орды. — М.: Восточная литература, 2002. — С. 95—96. — 752 с. — ISBN 5-02-018193-5.

- ↑ Исхаков Д. М. Тюркско-татарские государства XV—XVI вв. — Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2004. — С. 21. — 132 с. — (Biblioteka TATARICA). — 500 экз.

- 1 2 Мустакимов И. А. Об одном списке «Дафтар-и Чингиз-наме» // Средневековые тюрко-татарские государства : Сборник статей. — Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2009. — Вып. 1. — С. 123—127. — ISBN 978-5-98245-048-7.

- 1 2 Сабитов Ж. М. Генеалогия Торе. — 3-е изд. — Алма-Ата, 2008. — С. 76—77, 82. — 326 с. — 1,000 экз. — ISBN 9965-9416-2-9.

- ↑ Вэлиди Туган Э.З. Башкорттарзын тарихы. Тэрк татар тарихы. — Уфа, 1984. — С. 25—26.

- ↑ Камал ад-дин Бинаи. Шайбани-наме // Материалы по истории казахских ханств XV-XVIII веков (Извлечения из персидских и тюркских сочинений). — Алма-Ата: Наука, 1969. — С. 105.

- ↑ Утемиш-хаджи ибн маулана Мухаммада Дости. Чингиз-наме. — Алма-Ата: Гылым, 1992. — С. 117—118.

- ↑ Низам ад-Дин Шами. Книга побед=Зафар-наме // Материалы по истории киргизов и Киргизии. — М., 1973. — С. 109.

- ↑ Плита с надписью Тимура. Казинформ (29-12-2009). Проверено 18 февраля 2011. Архивировано 4 февраля 2012 года.

- ↑ Катанов Н. Ф. О религиозных войнах шейха Багауддина против инородцев Западной Сибири // Ежегодник Тобольского Губернского музея : журнал. — Тобольск, 1904. — Вып. XIV. — С. 18—28.

- ↑ Средневековые источники ислама Новосибирского региона - 3. Наш Новосибирск (15-10-2010). Проверено 18 февраля 2011. Архивировано 26 августа 2011 года.

- ↑ Белов М. И. Арктическое мореплавание с древнейших времен до середины XIX века. — М.: Издательство «Морской Транспорт», 1956

- ↑ Сафаргалиев М. Г. Распад Золотой Орды. — Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1960. — С. 181—182. — 279 с. — 1,500 экз.

- ↑ Исхаков Д. М. Тюркско-татарские государства XV—XVI вв. — Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2004.— Глава 1.

- ↑ Исхаков Д. М. О методологических аспектах исследования проблемы становления сибирско-татарской этнической общности // Сибирские татары. — Казань: Институт истории АН Республики Татарстан, 2002.— С. 13-14.

- ↑ Скрынников Р. Г. Ермак.

Литература

- Атласи Х. История Сибири. — Казань: Татар. кн. изд-во, 2005. — 96 с.

- Греков Б. Д., Якубовский А. Ю. Золотая Орда и её падение. — 2-е изд. — М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1950. — 10 000 экз.

- Егоров В. Л. Историческая география Золотой Орды в XIII-XIV вв. — М.: Наука, 1985. — 11 000 экз.

- Исхаков Д. М. Тюркско-татарские государства XV—XVI вв. — Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2004. — 132 с. — (Biblioteka TATARICA). — 500 экз.

- Миллер Г. Ф. История Сибири. — М.-Л.: АН СССР, 1937. — Т. 1.

- Миллер Г. Ф. История Сибири. — М.-Л.: АН СССР, 1941. — Т. 2.

- Мухамедьяров Ш. Ф. История Сибири с древнейших времен до наших дней. — Л., 1968. — Т. 1. — С. 353—372.

- Похлёбкин В. В. СИБИРСКОЕ ХАНСТВО. Отношения между Сибирским ханством и Русским государством (1555-1598 гг.) // Татары и Русь. — М.: Международные отношения, 2000. — С. 149—160. — 192 с. — ISBN 5-7133-1008-6.

- Сабитов Ж. М. Генеалогия Торе. — 3-е изд. — Алма-Ата, 2008. — 326 с. — 1 000 экз. — ISBN 9965-9416-2-9.

- Сибирские татары. Монография / Отв. ред. С. В. Суслова. — Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2002. — 240 с. — 500 экз. — ISBN 5-94981-009-0.

- Скрынников Р. Г. Ермак. — М.: Просвещение, 1992. — 160 с. — 150 000 экз. — ISBN 5-09-003828-7.

- Соболев В. И. История Сибирских ханств : По археолог. материалам. Дис. д-ра ист. наук: 07.00.06. — Новосибирск, 1994.

- Султанов Т. И. Чингиз-хан и Чингизиды. Судьба и власть. — М.: АСТ:АСТ МОСКВА, 2006. — С. 285—290. — 445 с. — (Историческая библиотека). — 5 000 экз. — ISBN 5-17-0358040.

- Трепавлов В. В. Ногаи в ханствах Шибанидов // История Ногайской Орды. — М.: Восточная литература, 2002. — С. 90—139. — 752 с. — ISBN 5-02-018193-5.

- Файзрахманов Г. Л. История татар Западной Сибири: с древнейших времен до начала XX века. — Казань: Татар. кн. изд-во, 2007. — 431 с. — 1 000 экз. — ISBN 978-5-298-01536-3.

- Фарисов Ф. Ф. Из истории тюменских и сибирских татар // Тайны Татарского народа (часть 1).

- Маслюженко Д. Н., Рябинина Е. А. Реставрация Шибанидов в Сибири и правление Кучум хана во второй половине XVI века // Средневековые тюрко-татарские государства / Отв. ред. И. К. Загидуллин. — Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2009. — С. 97—111. — 232 с. — 500 экз. — ISBN 978-5-98245-048-7.

- Матвеев А. В., Татауров С. Ф. Сибирское ханство Кучума царя. Некоторые вопросы государственного устройства // Средневековые тюрко-татарские государства / Отв. ред. И. К. Загидуллин. — Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2009. — С. 112—117. — 232 с. — 500 экз. — ISBN 978-5-98245-048-7.

- Тычинских З. А. К вопросу об административно-политическом и территориальном устройстве Сибирских татар в XVI-XVIII вв. // Средневековые тюрко-татарские государства / Отв. ред. И. К. Загидуллин. — Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2009. — С. 172—182. — 232 с. — 500 экз. — ISBN 978-5-98245-048-7.

Статьи

| Сибирское ханство на Викискладе | |

| Сибирское ханство в Викиновостях |

- Арсюхин Е. Сибирское ханство: тёмная история. archeologia.narod.ru (осень 2003). Проверено 21 января 2011. Архивировано 26 августа 2011 года.

- См. также: Бустанов А. К. Дискуссия о статье «Сибирское ханство: тёмная история». archeologia.narod.ru. Проверено 21 января 2011. Архивировано 26 августа 2011 года.

- Бустанов А. К. Западная Сибирь под властью ордынских правителей (династический аспект). archeologia.narod.ru. Проверено 21 января 2011. Архивировано 23 августа 2011 года.

- Верхотуров Д. Сибирь и Казахстан: неизведанная история.

- Верхотуров Д. Туранская Сибирь.

- Исхаков Д. М. Институт сибирских князей: генезис, клановые основы и место в социально-политической структуре Сибирского юрта // Гасырлар авазы – Эхо веков : журнал. — Казань: Главное архивное управление при Кабинете Министров РТ, 2008. — № 2. — ISSN 2073-7483.

- Краткая история сибирских татар. Себер Татарлары - Татары Сибири. Проверено 21 января 2011. Архивировано 26 августа 2011 года.

- Худяков Ю. Хан Кучум и его воины // Родина : журнал. — М., 2000. — № 5. Архивировано 26 января 2013 года.

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .