Пира́тство (греч. πειρατής – грабитель, разбойник) — это незаконный захват, ограбление или потопление гражданских морских и воздушных судов. В современном международном праве пиратство является уголовным преступлением международного характера. Помимо захвата и ограбления торговых и других судов в мирное время, к пиратству приравнивается нападение во время войны боевых кораблей, подводных лодок и военных самолётов на торговые суда нейтральных государств. Определение пиратству и меры борьбы с ним регламентированы в Конвенции ООН по морскому праву 1982 года[1].

Происхождение слова

Слово «пират» заимствовано в XVII веке[2] из фр. pirate[3], из лат. pirata[2][3], из греч. πειρατής[4], из πειράω[2] «искать счастья»[3] + -τής, из греч. πεῖρα «попытка»[5].

В обиход оно вошло примерно в IV—III веках до н. э.[источник не указан 493 дня] До этого в Восточном Средиземноморье пользовались словом др.-греч. λῃστής[6] или λῃστήρ[7] «разбойник», известным ещё Гомеру.

Античное пиратство

Пиратство, в своей первоначальной форме морских набегов, появилось одновременно с мореплаванием и морской торговлей; такими набегами занимались все прибрежные племена, овладевшие основами мореплавания. С появлением цивилизации грань между пиратами и торговцами долгое время оставалась условной: мореплаватели торговали там, где не чувствовали себя достаточно сильными, чтобы грабить и захватывать в плен. Особенно дурную славу снискали и самые искусные мореплаватели древнего мира — финикийцы. В поэме «Одиссея» упоминаются финикийские пираты, похищавшие людей с острова Сирос и продававшие их в рабство. Античные пираты, в отличие от пиратов Нового времени, нападали не столько на суда, сколько на прибрежные поселки и отдельных путников, с целью захвата их и продажи в рабство (позднее также стали требовать выкуп за знатных пленников). Пиратство отражено в античной поэзии и мифологии (миф о захвате тирренскими (этрусскими) пиратами Диониса, изложенный в гомеровском гимне и поэме Овидия «Метаморфозы», а также некоторые эпизоды в поэмах Гомера).

По мере развития торговых и правовых связей между странами и народами, пиратство стало осознаваться как одно из наиболее тяжких преступлений, и стали предприниматься попытки совместной борьбы с этим явлением. Расцвет античного пиратства приходится на эпоху анархии, вызванную Гражданскими войнами в Риме, причем базой пиратов была горная область Киликия с её крепостями; базами пиратов служили также острова, особенно Крит. Римское пиратство особенно расцвело после того, как Митридат VI Евпатор заключил союз с киликийскими пиратами, направленный против Рима. В эту эпоху среди жертв пиратов оказался, в частности, молодой Юлий Цезарь. Дерзость пиратов возросла до того, что они нападали даже на порт Рима — Остию — и однажды захватили двух преторов вместе со свитой и знаками отличия.

В 67 году до н. э. Гней Помпей Великий получил чрезвычайные полномочия для борьбы с пиратами и флот в составе 500 кораблей. Готовясь к борьбе, он приказал строить такие же корабли, какие были у пиратов. Разделив Средиземное море на 13 районов и направив в каждый район эскадру, Помпей загнал пиратов в горные крепости Киликии, которые затем взял. Вместо предполагавшихся трёх лет Помпею потребовалось три месяца, чтобы полностью ликвидировать пиратство в Средиземном море.

Оно возобновилось со следующим витком гражданских войн, причём на этот раз пиратов возглавил сын Помпея — Секст Помпей Магн, который после убийства Цезаря укрепился на Сицилии и пытался блокировать Италию. С концом гражданских войн море стало безопасным.

Пиратов в Риме казнили, как и разбойников, распятием на кресте.

Виды античных пиратов

Тевкры

Тевкры — ближневосточные пираты XV—XI веков до нашей эры, один из народов моря. Были уничтожены объединёнными силами греков во время Троянской войны.

Долопийцы

Долопийцы (Dolopians) — древнегреческие пираты, также известные как скирийцы, во второй половине VI века до нашей эры селились на острове Скирос. Основной район их действий — Эгейское море.

Примерно в 478 году до н. э. разграбленные и проданные долопийцами в рабство греческие купцы бежали и попросили помощи у Кимона, командующего афинским флотом. В 476 году до н.э. солдаты Кимона высадились на Скирос и захватили остров, продав самих скирийцев в рабство.

Киликийские пираты

Киликийские пираты были хозяевами на Средиземном море со II века до н. э. до их быстрого подавления Помпеем в 67—66 годах до н. э. Базы их находились в Киликии на юго-востоке Малой Азии.

Средневековое пиратство

Способ ведения боя

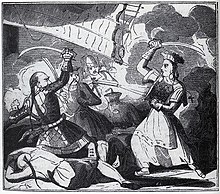

В средние века наиболее распространённым способом пиратского нападения был абордаж (фр. abordage). Корабли противников сближались, как правило, борт в борт, сцеплялись абордажными кошками и снастями, и на корабль противника перебегали и прыгали пираты, поддерживаемые огнём с пиратского корабля.

«Весёлый Роджер»

Идея ходить под собственным пиратским флагом, достаточно опасная и нерациональная, появилась, видимо, в целях психологического воздействия на экипаж атакуемого корабля. С этой целью устрашения первоначально использовался кроваво-красный флаг, на котором часто изображали символы смерти: скелет или просто череп. Именно от этого флага, по наиболее распространенной версии, происходит выражение «Весёлый Роджер», (англ. Jolly Roger, от фр. Joli Rouge — досл. «милый красный»)[8]. Англичане, переняв его у французских флибустьеров Вест-Индии, переделали по-своему; затем, когда происхождение забылось, возникло объяснение из «весёлой ухмылки» изображенного на флаге черепа.

Разумеется, пираты не ходили под «Веселым Роджером», а использовали для маскировки любые другие флаги. Полотнище с черепом и костями поднималось перед нападением с целью деморализовать экипаж-добычу. Вначале флаг означал, что на борту корабля эпидемия.

Были и другие флаги с символикой смерти: скрещённые сабли, смерть с косой, скелет с кубком[9]. Наличие на флаге символа конечности бытия (песочных часов) говорило о том, что пираты не намерены брать противника в плен ради выкупа и при абордаже предполагается резня[10].

Виды средневековых пиратов

Ушкуйники

Ушкуйники — новгородские речные пираты, промышлявшие по всей Волге вплоть до Астрахани, главным образом в XIV веке. Разграбление ими Костромы привело к тому, что город был перенесён на нынешнее место.

Берберские пираты

Пираты Северной Африки, курсировавшие на шебеках и других быстроходных судах в водах Средиземного моря, но появлявшиеся и в других морях. Помимо нападений на торговые корабли, совершали также рейды и на прибрежные земли для захвата рабов. Базировались в портах Алжира и Марокко, зачастую являясь их реальными правителями. Представляли значительную проблему для ведения средиземноморской торговли. Длительное время с ними боролся Мальтийский орден.

Ликеделеры

Пираты североевропейских морей времен Ганзейского Союза. Фактически потомки древних викингов и свободолюбивого населения Северной Европы.

Буканьеры

Буканьер (фр. boucanier, от boucan) — это не профессиональный моряк, а охотник на одичавших коров и свиней на Больших Антильских островах (прежде всего на Гаити). Если буканьеров часто путают с пиратами, то это лишь потому, что англичане во второй половине XVII века нередко называли флибустьеров buccaneers («буканирами»). Буканьеры получили своё название от слова «букан» — решетки из сырого зелёного дерева, на которой они коптили мясо, долго не портившееся в условиях тропиков (мясо, приготовленное таким способом, также часто называли «букан»). А в шкурах животных они выпаривали на солнце морскую воду и таким способом добывали соль.

Буканиры

Буканир (англ. buccaneer) — это английское название флибустьера (во второй половине XVII века), а позже — синоним пирата, действующего в водах Америки. Данный термин широко использовал в своих записях английский «учёный пират» Уильям Дампир. Понятно, что термин буканир является искажением французского «буканьер» (фр. boucanier); последний, однако, относился не к флибустьерам, а к бродячим охотникам, промышлявшим на Гаити, Тортуге, Ваше и других островах Антильского архипелага.

Флибустьеры

Флибустьер (фр. flibustier) — морской разбойник XVII века, грабивший, главным образом, испанские корабли и колонии в Америке. Слово произошло от голландского нидерл. vrijbuiter (англ. freebooter) — «вольный добытчик». Французские пираты, обосновавшиеся в первой половине XVII века на Антильских островах, трансформировали этот термин в «флибустьер».

Флибустьер почти всегда был снабжен особой разрешительной грамотой. Она называлась «комиссией» (commission), или каперским свидетельством (Letters of Marque). Отсутствие комиссии делало флибустьера обыкновенным пиратом, поэтому флибустьеры всегда стремились её раздобыть. Она жаловалась, как правило, во время войны, и в ней указывалось, на какие корабли и колонии имеет право нападать её обладатель и в каком порту сбывать свои трофеи. Губернаторы английских и французских островов Вест-Индии, чьи колонии не получали достаточной военной помощи от метрополий, за деньги выдавали такие бумаги любому капитану.

Флибустьеры, представлявшие собой многонациональные сообщества изгоев, выходцев из различных социальных групп, придерживались своих собственных законов и обычаев. Перед походом они заключали между собой особое соглашение — англ. agreement, фр. chasse-partie (шасс-парти, или охотничий договор), в котором предусматривались условия дележа будущей добычи и правила компенсации за полученные раны и увечья (своего рода страховой полис). На Тортуге или в Пети-Гоаве (на Гаити) они отдавали французскому губернатору 10 % с добычи, на Ямайке (в 1658—1671 годах) — 1/10 часть в пользу верховного лорда-адмирала Англии и 1/15 часть — в пользу короля. Часто капитаны флибустьеров имели несколько комиссий от разных наций. Хотя основным объектом их набегов были испанские корабли и поселения в Новом Свете, нередко во время войн между Англией, Францией и Голландией они привлекались колониальной администрацией для походов против вражеских держав; в таком случае английские флибустьеры иногда нападали на французов и голландцев, а, к примеру, французские флибустьеры — на англичан и голландцев.

Корсары

Корсар (фр. corsaire) — слово появилось в начале XIV века от итал. corsaro[11], от средневекового лат. cursarius, от cursus «путь», от currere «бежать»[12]. Этим термином в странах романской языковой группы обозначался капер. В военное время корсар получал от властей своей (или иной) страны каперское свидетельство (корсарский патент) на право грабежа неприятельской собственности, а в мирное время мог использовать так называемую репрессальную грамоту (дававшую ему право на возмездие за нанесенный ему ущерб со стороны подданных другой державы). Корсарское судно снаряжалось арматором (частным судовладельцем), который, как правило, и покупал у властей корсарский патент или репрессальную грамоту. Капитаны и члены команд такого корабля именовались корсарами. В Европе слово «корсар» использовалось французами, итальянцами, испанцами и португальцами как в отношении своих «морских партизан», так и в отношении иностранных джентльменов удачи (например, берберийцев). В странах германской языковой группы синонимом корсара является «капер», а в англоязычных странах — «приватир».

Каперы

Капер (нем. kaper) — частное лицо, получившее от государства лицензию (грамоту, патент, свидетельство, поручение) на захват и уничтожение судов неприятельских и нейтральных стран в обмен на обещание делиться с нанимателем. Такая лицензия по-английски называлась Letters of Marque — каперское свидетельство. Слово «капер» возникло от глагола нидерл. kepen или немецкого нем. kapern — захватывать. В странах романской языковой группы ему соответствует «корсар», а в англоязычных странах — «приватир».

Приватиры

Приватир (англ. privateer, от private, от лат. privatus «частный», от privus «отдельный»[13]) — это английское название капера или корсара. Слово «приватир» не столь древнее — его первое задокументированное употребление относится к 1664 году.

Печелинги (флекселинги)

Печелинг или флекселинг — так в Европе и Новом Свете называли голландских каперов. Название пошло от основного порта их базирования — Флиссинген. Термин этот появился где-то с середины 1570-х годов, когда опытные и выносливые голландские моряки, которые называли себя «морскими плутами», начали завоевывать большую славу по всему миру, а крошечная Голландия стала одной из лидирующих морских стран.

Клефты

Клефты или морские гайдуки (хайдуты) — греческие пираты в эпоху Османской империи, нападавшие в основном на турецкие корабли.

Вокоу

Вокоу (кит. трад. 倭寇, пиньинь: Wōkòu, буквально: «карлики-разбойники»; яп.: 倭寇 Wakō; кор.: 왜구 вэгу) — пираты изначально японской (впоследствии смешанной[14]) этнической принадлежности, нападавшие на берега Китая, Кореи и Японии[15] в период с XIII по XVI века (с перерывами). Хотя пираты вокоу прекратили своё существование во 2-й половине XVI века, термин вокоу продолжает активно использоваться китайской и корейской историографиями и средствами массовой информации как негативное клише для обозначения японских войск, японского правительства и японцев в частности.

Пиратство новейшего времени

Китайские пираты 1918—1929 годов

Завершение Первой мировой войны привело к сокращению иностранного военно-морского присутствия у берегов Китая, который оказался в состоянии непрекращающихся внутренних военных столкновений. Результатом стало возрождение китайского пиратства, причем главари пиратов базировались в Гонконге и Макао[16]. В 1918—1929 годах пиратские джонки грабили европейские и японские пароходы. Схема грабежа была простой — пираты садились на пароход под видом пассажиров, в условленном месте они грабили судно, убивая тех, кто оказывал сопротивления, а затем высаживались на берег или в джонки. Между двумя мировыми войнами нападениям пиратов подверглись 51 европейское и неизвестное число китайских судов[16].

Современное пиратство

Пиратство в Малаккском проливе

В конце 1990-х – начале 2000-х годов, вероятно, самым опасным местом в мире в отношении угрозы пиратства был Малаккский пролив между Малайским полуостровом (западная Малайзия) и индонезийским островом Суматра. У побережья Сингапура, в районе канала Филлипс длиной 805 километров, ширина пролива составляет всего 2,5 километра — это самое узкое место[17] на маршрутах транспортировки нефти в мире. Всё это делает пролив очень привлекательным местом для действий террористов и пиратов. Пиратство стало самой большой проблемой для пролива в последние годы.

Количество пиратских нападений выросло с 25 в 1994 году[источник не указан 491 день] до 75[18][19] в 2000-м.

В 2003 году на Малаккский пролив пришлось около трети всех пиратских нападений в мире.[источник не указан 492 дня].

В начале 2004 года количество нападений пиратов в проливе вновь резко возросло. В 2004 году было зарегистрировано 325 пиратских атак по всему миру; при этом 9 из них произошли в водах Малайзии, 8 в водах Сингапура и 93 в водах Индонезии.

Это вынудило власти Малайзии, Индонезии и Сингапура организовать с июля 2004 года постоянное патрулирование всего пролива вооружёнными силами этих стран. Однако, в то время как Сингапур являлся сторонником международной поддержки этих усилий, Индонезия и Малайзия выступали против иностранной интервенции. Было неизвестно, смогут ли эти три страны устранить пиратство. Проблема особенно остро стояла в Индонезии.

в 2006 году к многонациональному антипиратскому патрулированию в Малаккском проливе совместно с Индонезией, давшей понять, что у неё недостаточно сил для патрулирования пролива,[20] наконец, согласились присоединиться ВМС Индии и индийская береговая охрана.[21][22]

При этом, Индия также построила базу БПЛА на Андаманских и Никобарских островах для наблюдения за Андаманским морем, прилегающим к Малаккскому проливу.[23]

Благодаря сотрудничеству между этими странами и, в некоторой степени, с Таиландом пиратство в регионе почти ликвидировано: в 2008 году было зафиксировано всего две попытки нападения.[24] Но, по словам эксперта по пиратству Кэтрин Зары Рэймонд[18]:

| Трудно понять, в особенности из-за пределов региона, причину этого[Комм 1] изменения частоты нападений пиратов и масштабов проблемы. В то время, как в прошлом пиратство на водных путях, безусловно, вызывало серьёзное беспокойство, т.к. в 2000 году число нападений достигло семидесяти пяти, с 2005 года число случаев неуклонно снижалось, прежде всего, в результате контрмер трёх прибрежных государств Малайзии, Сингапура и Индонезии. Это снижение было достигнуто, несмотря на 10% рост нападений по всему миру. |

21 апреля 2011 года командующий Вооружённых сил Малайзии генерал Тан Шри Дато Шри Азизан Ариффин сказал, что пиратство в Малаккском проливе в 2010 году достигло «уровня, близкого к нулю» в связи с сотрудничеством по патрулированию Малаккского пролива между Малайзией, Сингапуром, Индонезией и Таиландом.[25]

Несмотря на то, что в целом проблему пиратства удалось решить совместными усилиями стран АСЕАН, отдельные нападения пиратов случаются и по сей день.[26]

Сомалийские пираты

В настоящее время пиратство наиболее активно у берегов Сомалийского региона и Аденского залива.

В данном регионе пиратство началось в 2000 году в связи с нестабильной обстановкой в бывшей Сомали. Сразу же после падения правительства автономного района Сомали Пунтленда, провозгласившего до этого 12 августа 1998 года себя «автономным государством», местные жители, составлявшие местную береговую охрану, стали выходить в море и захватывать рыболовецкие суда под флагами Испании, Китая и Таиланда, требуя «выплаты штрафов» в размере от 20 до 50 тыс. долл. США.

Поначалу сомалийское пиратство не выглядело как серьёзная проблема. После выплаты денег сомалийской диаспоре в любом месте от Лондона до Найроби корабли быстро отпускали. В первые годы пираты поддерживали дисциплину: тех, кто наносил ущерб судам, штрафовали или выгоняли.

Но в 2005 году состоялся инцидент, когда нанятая для охраны таиландского рыболовного корабля «Sirichainava 12» береговая охрана Сомали вместо охраны захватила его, и потребовала выкуп в 800 тыс. долл. США. Хотя эта попытка не удалась, идея была подхвачена.

В 2006 году было совершено от 10 до 20 атак пиратов.

В следующем году количество атак удвоилось, а размер выкупа увеличился до полутора миллионов долларов. Пираты вкладывали полученные деньги в свои корабли и команду.

В 2008 году насчитывалось уже 134 пиратские атаки и 32 захвата. При этом в первый раз был захвачен нефтяной супертанкер «Sirius Star». Этот случай привлек, наконец, к данной проблеме внимание как аналитиков, так и военных, специализирующихся на терроризме.

По информации Международной морской организации (IMO), на 2010 год большинство нападений происходило в Восточной Африке (у берегов Сомали, Мозамбика, Танзании, Кении). В 2011 году выросла опасность для кораблей, проходящих поблизости от Аденского залива и Сомали[27].

В первом квартале 2011 года у берегов региона Пунтленд произошло 97 нападений пиратов из 142, зарегистрированных в мире[28]. По данным Международного морского бюро (IMB), это составило на 77 % больше по сравнению с предшествующим годом.

Как правило, пираты захватывают корабли ради получения выкупа. В мае 2011 года сомалийские пираты удерживали около 480 моряков и 50 судов в ожидании выкупа. В это же время 1011 пиратов находились в тюрьмах 20 стран, либо будучи осуждёнными, либо ожидая решения суда (по данным ООН)[29].

Выкуп за суда увеличивается. Сообщается, что 7 апреля 2011 года Intertanko — организация независимых владельцев танкеров — выплатила 13,5 миллионов долларов США за выкуп танкера Irene SL, перевозивший 1,8 млн баррелей нефти, и его команду в 25 человек, которые провели в плену у пиратов 58 дней. Стоит отметить, что при этом пиратов не интересовал груз нефти, оцениваемый в 200 млн долл. США. Пираты стали использовать танкер в качестве своего боевого корабля — подходили на нём к другим судам и, пользуясь большей высотой корпуса, обстреливали их сверху.

В среднем пираты получают выкуп в 4 миллиона долларов США за корабль, а затрачивают на операцию 300 тысяч долларов США, из них 180 тысяч идут на взятки.

Среди сомалийских пиратов существует специализация: разведка, группа захвата, охрана на суше, переговорщики. Около 10 процентов выкупа идёт местным пожилым людям, политикам и обществу.

На международной конференции по проблеме пиратства, состоявшейся в апреле 2011 года в Дубае, размер ущерба, нанесённого пиратством, был оценён от 7 до 12 млрд долл. США в год. Перевозчик Maersk ожидает ущерб компании от пиратства в 200 миллионов долларов США на 2011 год. Это означает дополнительные 100—200 долларов на каждые 3000 долларов для их клиентов. С другой стороны, агентства, предоставляющие кораблям охрану, процветают.

Пиратство в Гвинейском заливе

Гвинейский залив Атлантического океана омывает страны Кот-д'Ивуар, Гана, Того, Бенин, Нигерия Демократическая Республика Конго и Камерун.

Пираты в Гвинейском заливе обычно представляют собой хорошо вооружённые преступные структуры, которые используют насильственные методы для похищения нефтепродуктов[30].

Американская организация «Океаны без пиратства» («Oceans Beyond Piracy») — проекта американского фонда «One Earth Future» признала в 2016 году Гвинейский залив самым опасным местом на Земле для мореплавателей.[31]

Пиратство в Гвинейском заливе и Нигерии развивалось на протяжении первого десятилетия XXI века. Сначала в Нигерии рискам и нападениям подвергались малые корабли, занимавшиеся перевозкой работников и материалов для нефтяных компаний. Со временем пираты стали более агрессивными и лучше вооружёнными[32].

Международной морской организацией ООН было зафиксировано 45 случаев нападения на суда в 2010 году и 64 случая нападения в 2011 году[33], однако также многие нападения остаются документально не зафиксированы.

Начиная с 2011 года нападения пиратов стали проблемой глобального масштаба[33][32].

В 2012 году Международное морское бюро (IMB), «Океаны без пиратства» и «Программа по гуманитарным вопросам морского пиратства» сообщили, что количество нападений западноафриканских пиратов на судах достигла высокого уровня: в течение года было осуществлено 966 нападений на моряков[34]. Согласно исследованиям консалтинговой компании «Control Risks», по состоянию на середину ноября 2013 года, пираты Гвинейского залива в среднем ежегодно совершали около 100 попыток угонов, что является третьим показателем в мире после пиратства вблизи сомалийского полуострова и в Малаккском проливе[35].

По состоянию на 2014 год, пиратские нападения в Западной Африке чаще всего происходили в территориальных водах, терминалах и портах, а не в открытом море[36], что препятствовало вмешательству международных военно-морских сил. Обычно пираты представляют собой хорошо вооружённые и сложноорганизованные криминальные группировки, которые всё чаще используют плавучие базы для осуществления своих атак. Главной целью местных пиратов является похищение грузов с нефтяных танкеров. Они не придавали большого значения увеличению количества членов экипажа и судам, не перевозящим нефтяные грузы с целью получения выкупа[что?]. Более того, деятельность пиратов в Гвинейском заливе характеризуется их насильственным способом действия, который часто включает в себя похищения, пытки и расстрелы членов экипажа. Жестокие методы используются этими группами как часть сознательной «бизнес-модели», в которой насилие и запугивание играют важную роль[30].Часто пираты выдают себя за представителей террористической организации «Коренной народ Биафры», которая борется за независимость республики Биафра — района на юго-востоке Нигерии.[37]

Акты пиратства препятствуют торговым интересам стран, находящихся в зоне деятельности пиратов. Например, объёмы торговли главного порта Бенина — Котону — в 2012 году упали на 70 %[32]. Убытки от деятельности пиратов в Гвинейском заливе составляют около 2 млрд. долларов США[33].

Американская организация Oceans Beyond Piracy утверждает, что сейчас cомалийский пиратский промысел потерял «лидерство». Как отмечает ВВС, ранее пираты преимущественно охотились за нефтяными танкерами, но с падением цен на «чёрное золото» они переключились на похищение людей ради выкупа.[31]

Как отметили в организации, сомалийские пираты перестали быть серьёзной угрозой благодаря международной операции военно-морских сил — в 2015 году они не захватили ни одного коммерческого судна[31].

В 2015 году произошло 54 подобных инцидента. Каждые два из трёх захватов судов в мире приходятся на пиратов Нигерии и Кот-д’Ивуара.

В соответствии с последним докладом Международного морского бюро, являющегося подразделением Международной торговой палаты, в первом квартале 2017 года пираты и вооружённые грабители напали на 43 судна и захватили заложниками 58 моряков, чуть больше, чем за аналогичный период 2016 года.

В глобальном докладе подчёркивается продолжающееся насилие пиратов от Нигерии до южной части Филиппин, где два члена экипажа были убиты в феврале 2017 года.

Законодательство относительно пиратства

Пиратство в открытом море является древнейшим преступлением, в отношении которого была обоснована допустимость универсальной юрисдикции. Цицерон первым обозначил пиратов как hostis humani generis («врагов рода человеческого»)[38], впоследствии эта мысль была развита в очерках Гуго Гроция. И действительно, поскольку принцип mare liberum является всеобщей свободой, то, соответственно, его нарушение посягает на общие интересы всего человечества, порождая обязательства ergo omnes, и может потому преследоваться повсеместно[39].

Общие усилия, направленные на борьбу с пиратством, объяснимы также исключительной ролью, которую играло в ту эпоху морское судоходство. Акты пиратства нарушали его свободу в открытом море, создавая угрозу основам международной торговли. Основная заинтересованность в легитимации новых инструментов борьбы с пиратством была у великих держав, и прежде всего — Великобритании.

По прошествии времени, преступления пиратства и связанные с ними правила юрисдикции были подвергнуты международной кодификации.

Экономика

Экономическая сторона пиратства является предметом научного исследования[40].

В массовой культуре

Художественная литература

Пиратство широко представлено в культуре как в реалистической, так и в романтизированной манере. Существует множество клише, которые сегодня тесно связаны с образом пирата (например, деревянная нога, попугай на плече и глазная повязка). Историки отмечают, что глазные повязки не были распространены среди пиратов, но появились, как характерный атрибут внешности, в мультфильмах XX века[41].

Романы о пиратах в привычной нам форме оформились в XVIII веке. Имевшие успех произведения «De Americaensche Zee-Rovers» (1681) Александра Эксквемелина, «Всеобщая история грабежей и смертоубийств, учинённых самыми знаменитыми пиратами» (1724) Чарльза Джонсона, «Жизнь и пиратские приключения славного капитана Сингльтона» (1720) Даниеля Дэфо положили начало художественной литературе о пиратах. С появлением пароходов и снижением числа карибских пиратов литература о пиратах романтизировалась. До 1860 года преобладающими героями-пиратами были мусульманские корсары средиземноморья. К 1890 году тиражи книг о пиратах в Европе выросли во много раз. Читателями приключенческой литературы были в основном подростки и юноши. Основными темами такой литературы были кораблекрушение, робинзонада, колониальные и морские войны, работорговля и поиски сокровищ.

Важной вехой в развитии пиратской литературы стал выход в 1881/1882 году романа «Остров сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона под псевдонимом «Капитан Джордж Норс»[42]. Развитию направления поспособствовал итальянский писатель Эмилио Сальгари, выпустивший цикл произведений о пиратах — «Чёрный корсар» (1898—1908), «Сандокан» (1895—1913). Эти произведения не раз экранизировались. Заслуживает внимания роман Рафаэля Сабатини «Одиссея капитана Блада» (1922), также не единожды экранизированный (в 1935, в 1991 годах).

Кинематограф

Фильмы о пиратах являются поджанром приключенческих фильмов. Зачастую события происходят в XVII—XIX веках и в большей или меньшей степени основаны на неких исторических событиях. Фильмы такого рода отличаются сценами морских сражений, битв, красивыми экзотическими ландшафтами, темой восстания одного против многих; женщины обычно являются декоративной составляющей, проявляя беспомощность.

- 1926 — «Чёрный пират» с Дугласом Фэрбенксом в главной роли. Первый коммерчески успешный немой фильм.

- 1935 — «Одиссея капитана Блада» с Эрролом Флинном в главной роли. Экранизация одноимённого романа.

- 1944 — комедия «Принцесса и пират» с Бобом Хоупом в главной роли.

- 1952 — «Красный корсар» с Бертом Ланкастером в роли капитана Валло.

- 1976 — «Сандокан» с Кабиром Беди в главной роли.

- 1986 — «Пираты» режиссёра Романа Полански

- 1991 — «Одиссея капитана Блада» режиссёра Андрея Праченко с Ивом Ламбрештом в главной роли (СССР, Франция).

- 1995 — «Остров головорезов», где Джина Дэвис предстала в образе пиратки Морган Эдамс.

- 1999 — «Пираты» режиссёра Ламберто Бава.

- 2003—2017 — серия фильмов «Пираты Карибского моря».

- 2014—2017 — сериал «Чёрные паруса», США.

Существует множество экранизаций литературных произведений о пиратах, включая известный роман Стивенсона «Остров сокровищ» и историю о Питер Пене, где фигурирует отрицательный персонаж Капитан Крюк[42][43].

См. также

| Портал «Пиратство» | |

| Пират в Викицитатнике | |

| Пиратство на Викискладе | |

| Пиратство в Викиновостях | |

| Проект «Пиратство» |

- Золотой век пиратства

- Корсары

- Каперы

- Современное пиратство

- Сарынь на кичку

- Международный пиратский день

- Береговое братство

- Маршал Шапошников (большой противолодочный корабль)

- Амаро Парго

- Пиратская партия \ Пиратский интернационал

- Пиратский круг

- Пиратский кодекс

- Игра "Пять пиратов"

- Послание в бутылке

Комментарии

- ↑ Столь резкого и значительного

Примечания

- ↑ С. Л. Ташлыков. Пиратство. Большая российская энциклопедия - электронная версия. bigenc.ru. Проверено 3 января 2019.

- 1 2 3 пират // Этимологический словарь русского языка = Russisches etymologisches Wörterbuch : в 4 т. / авт.-сост. М. Фасмер ; пер. с нем. и доп. чл.‑кор. АН СССР О. Н. Трубачёва, под ред. и с предисл. проф. Б. А. Ларина [т. I]. — Изд. 2-е, стер. — М. : Прогресс, 1986—1987.

- 1 2 3 Г. А. Крылов. пират // Этимологический словарь русского языка. — СПб.: Виктория плюс, 2008. — 432 с. — ISBN 9-78-5-89173-914-7.

- ↑ Henry George Liddell, Robert Scott. πειρατής // A Greek-English Lexicon / revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones, with the assistance of. Roderick McKenzie. — Oxford: Clarendon Press, 1940.

- ↑ pirate (англ.). Oxford Dictionaries. Oxford University Press. Проверено 28 октября 2017.

- ↑ Henry George Liddell, Robert Scott. λῃστής // A Greek-English Lexicon / revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones, with the assistance of. Roderick McKenzie. — Oxford: Clarendon Press, 1940.

- ↑ Henry George Liddell, Robert Scott. λῃστήρ // A Greek-English Lexicon / revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones, with the assistance of. Roderick McKenzie. — Oxford: Clarendon Press, 1940.

- ↑ Можейко И. В. Пираты, корсары, рейдеры: Очерки истории пиратства в Индийском океане и Южных морях (XV-XX века). — М.: Наука, 1991. — 352 с. — ISBN 5-02-017492-0.

- ↑ Пираты морей и океанов: Флаги пиратов

- ↑ Pirates-Life.ru-бухта корсаров: Веселый Роджер

- ↑ corsaire (фр.). Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales. Проверено 28 октября 2017.

- ↑ corsair (англ.). Oxford Dictionaries. Oxford University Press. Проверено 28 октября 2017.

- ↑ private (англ.). Oxford Dictionaries. Oxford University Press. Проверено 28 октября 2017.

- ↑ Kwan-wai So. Chapter 2 // Japanese piracy in Ming China, during the 16th century. — Michigan State University Press, 1975.

- ↑ Batten, Bruce. Gateway to Japan. — 2006.

- 1 2 Рагунштейн А. Г. Морской разбой у берегов Китая в 1918—1929 годах // Историко-правовые проблемы: Новый ракурс. — 2013. — № 6. — С. 53.

- ↑ World Oil Transit Chokepoints (англ.). — U.S. Energy Information Administration (EIA), 2014. — 10 November.

- 1 2 Catherine Zara Raymond. Piracy and Armed Robbery in the Malacca Strait: A Problem Solved? // Piracy and Maritime Crime: Historical and Modern Case Studies. — Naval War College Press, 2011. — P. 109. — ISBN 978-1-105-04225-6.

- ↑ Погадаев, Виктор. Осторожно, пираты! // «Вечерняя Москва» : Газета. — 2001. — 15 февраля.

- ↑ News. Indonesian embassy (13 July 2005). Архивировано 25 октября 2007 года..

- ↑ "Sea Transportation: India Joins Piracy Patrol", Strategy page, 2 March 2006.

- ↑ Publications, IPCS, <http://www.ipcs.org/whatsNewArticle2.jsp?action=showView&kValue=1936&status=article&mod=b>.

- ↑ "Naval Air: Indian Robots Rule the Seas", Strategy page, 28 March 2007.

- ↑ Schuman, Michael. How to Defeat Pirates: Success in the Strait of Malacca." // «Time». Wednesday 22 April 2009. Retrieved on 22 April 2009.

- ↑ "Drastic drop in piracy in Malacca Straits", Maritime security (Asia), <http://maritimesecurity.asia/free-2/piracy-2/drastic-drop-in-piracy-in-malacca-straits/>.

- ↑ Воробьёв Н. Н., Погадаев В. А. Мореплавание и пиратство на Малайском архипелаге // Нусантара. Юго-Восточная Азия. Сборник материалов / Составитель и редактор А. К. Оглоблин. — СПб., 2000. — С. 77–81.

- ↑ Γιώργος Μαρίνος. Πολύ επικίνδυνο το νομοσχέδιο για τους ένοπλους φρουρούς στα πλοία (греч.) // Ριζοσπάστης. — 2012. — 15 Ιανουαρίου. — Σ. 8.

- ↑ Robert Young Pelton. Somali Pirates' Rich Returns (англ.). Newsweek. Bloomberg (13 May 2011). Проверено 28 октября 2017.

- ↑ Терентьев, Э. В. Проблемы обеспечения экономической безопасности на морском транспорте // Управление экономическими системами. — 2012. — № 5.

- 1 2 Insight: Piracy - Gulf of Guinea (англ.) (недоступная ссылка). // Website «Skuld» (www.skuld.com) — Norway. Проверено 14 января 2014. Архивировано 16 января 2014 года.

- 1 2 3 Американцы назвали самых опасных пиратов: Сомали потеряло «лидерство» // © Сайт Телеканала новостей «24» (24tv.ua) 3 мая 2016.

- 1 2 3 Associated Press. UN says piracy off Africa’s west coast is increasing, becoming more violent (недоступная ссылка — история ). // «The Washington Post» website (www.washingtonpost.com) (27 февраля 2012). Проверено 29 февраля 2012.

- 1 2 3 Baldauf, Scott. Next pirate hot spot: the Gulf of Guinea. // «The Christian Science Monitor» website (www.csmonitor.com) (28 февраля 2012). Проверено 29 февраля 2012.

- ↑ Cowell, Alan. West African Piracy Exceeds Somali Attacks, Report Says, // «The New York Times» website (www.nytimes.com) (18 June 2013). Проверено 19 октября 2013.

- ↑ RiskMap 2014 Report (недоступная ссылка). // Control Risks Group website (www.controlrisks.com). Проверено 14 января 2014. Архивировано 16 января 2014 года.

- ↑ Sterio, Milena. Piracy in West Africa: A New Model (Unfortunately)? (англ.) // Website «Piracy-Law.com» (Communis Hostis Omnium) 2 february 2014.

- ↑ Жизнь и смерть в Гвинейском заливе: три крупнейших атаки нигерийских пиратов за последний месяц // © Сайт Всеукраинской морской газеты «Работник Моря» (seafarers.com.ua) 11.02.2016

- ↑ Hostis Humani Generis: Piracy, Terrorism And a New International Law / Douglas Richard Burgess II. — The University of British Columbia, 2003. — P. 3—4.

- ↑ Трояновский, 2012, с. 74.

- ↑ Ambrus, Attila and Chaney, Eric J. and Salitskiy, Igor. Pirates of the Mediterranean: An Empirical Investigation of Bargaining with Asymmetric Information (англ.) // Economic Research Initiatives at Duke (ERID) : Working Paper. — Durham, NC: Duke University Department of Economics, 2014. — 6 November (no. 115).

- ↑ Klischees: Trugen Piraten Augenklappen, weil ein Auge wegen der Sonne blind war? (нем.), ZEIT ONLINE. Проверено 9 августа 2018.

- 1 2 Aleta-Amirée von Holzen. «A Pirate's Life for me!» From «The Black Pirate» to «Pirates of the Caribbean» – Concepts of Adventure in Pirate Movies / Ingrid Tomkowiak. — 2007.

- ↑ Kay Hoffmann. Unterm Pflaster liegt der Strand – Einige Anmerkungen zum Piraten im Film / Hartmut Roder. — Piraten – Herren der Sieben Meere. — Bremen: Ed. Temmen, 2000. — 159 с. — ISBN 3-86108-536-4.

Литература

- на русском языке

- Артеменко А. Т., Веникеев Е. В. Пенители Понта (Пиратство в Чёрном море). — Симферополь: Таврия, 1992. — 188 с.

- Артеменко А. Т., Веникеев Е. В. Пираты? Пираты… Пираты! — Севастополь, 1997.

- Архенгольц Ф. [Иоганн Вильгельм]. История морских разбойников Средиземного моря и океана. — М.: Новелла, 1991. — 368 с.

- Баландин Р. К. Знаменитые морские разбойники. От викингов до пиратов. — М.: Вече, 2012. — 568 с.: ил. — Серия «Морская летопись». — ISBN 978-5-9533-4462-3.

- Белоусов Р. С. Под чёрным флагом: Исторические очерки. — М.: Олимп; АСТ, 1996. — 432 с.

- Белоусов Р. С. Тайны знаменитых пиратов, или Сундук мертвеца. — М.: Рипол классик, 2004. — 352 с.

- Благовещенский Г. Всемирная история пиратства. — М.: ООО «АСТ», 2010. — 510 с. — Серия «Историческая библиотека». — ISBN 978-5-17-066245-6.

- Блон Жорж. Великий час океанов: Атлантический. — М.: Мысль, 1978. — 218 с.

- Блон Жорж. Великий час океанов: Тихий. — М.: Мысль, 1980. — 208 с.

- Блон Жорж. Великий час океанов: Средиземное море. — М.: Мысль, 1982. — 223 с.

- Блон Жорж. Великий час океанов: Индийский. — М.: Мысль, 1983. — 204 с.

- Блон Жорж. Флибустьерское море. — М.: Мысль, 1985. — 350 с.

- Бурмистрова Л., Мороз В. Пираты. Энциклопедия. — М.: Росмэн-Пресс, 2008. — 104 с.: ил.

- Брашинский, И. Б. Понтийское пиратство // «Вестник древней истории». — М.;Л.: Наука, 1973. — № 3 (37).

- Воробьев Б. Т. Под флагом смерти. — М.: Современник, 1997. — 192 с.

- Герхард Петер. Пираты Новой Испании. 1575—1742 гг. / Пер. с англ. Б. Кекелишвили. — М.: ЗАО «Центрполиграф», 2004. — 240 с.

- Глаголева Е. В. Повседневная жизнь пиратов и корсаров Атлантики от Фрэнсиса Дрейка до Генри Моргана. — М.: Молодая Гвардия, 2010. — 416 с.: ил.

- Гребельский П. Х. Пираты. Иллюстрированная история морского разбоя. — Л.: СПЦ СТАР, 1992. — 128 стр.: ил.

- Григорьева Е. и др. Пираты. — М.: РОСМЭН, 1996. — 120 с.: ил.

- Григорян В. Л., Дмитриев В. И. Пиратство, разбой и терроризм на море. — М.: Академкнига, 2004. — 224 с. — ISBN 5-94628-135-6.

- Грищенков Р. В. Иллюстрированная история морского пиратства. — М.: ОЛМА Медиа Групп, 2015. — 448 с.: ил. — (Подарочные издания. Коллекция). — ISBN 978-5-373-07354-7.

- Гросс П. А. Хроника морского разбоя: пираты, корсары, флибустеры. — М.: Майор; А. И. Осипенко, 2009. — 176 с. — ISBN 978-5-98551-085-0.

- Губарев В. К. Пираты Карибского моря. Жизнь знаменитых капитанов. — М.: Эксмо, 2009. — 416 с.: ил.

- Губарев В. К. Флибустьеры Ямайки: эпоха великих походов. — М.: Вече, 2011. — 384 с. — Серия «Морская летопись».

- Губарев В. К. Пираты острова Тортуга. — М.: Вече, 2011. — 384 с. — Серия «Морская летопись».

- Губарев В. К. Лихое братство Тортуги и Ямайки. — М.: Вече, 2012. — 372 с. — Серия «Морская летопись».

- Губарев В. К. 100 великих пиратов. — М.: Вече, 2011. — 432 с.

- Губарев В. К. Френсис Дрейк. — М.: Молодая Гвардия, 2013. — 374 с.: ил.

- Губарев В. К. Генри Морган. — М.: Молодая Гвардия, 2014. — 293 с.: ил.

- Гусев И. Е. Пираты. Полная история морских разбоев. — Минск: Харвест, 2010. — 256 с.: ил.

- Демиденко В. В., Прусс В. М., Шемякин А. Н. Пиратство, терроризм, морское мошенничество на море: Правовые аспекты. — Одесса: АО «Бахва», 1997. — 144 с. — ISBN 966-7079-04-X.

- Дефо Даниэль. Всеобщая история пиратства/Пер. А. Д. Степанова. — СПб.: Азбука; Азбука-Аттикус, 2014. — 288 с.

- Джонсон Чарльз. История знаменитых морских разбойников XVIII века / Пер. А. К. Ефремова. — М.: Эксмо-Пресс, 2009. — 592 с.: ил.

- Дю Гард Пич, Хамфрис Франк. Пираты, индейцы, ковбои. — М.: Руссико, 1995. — 160 с.: ил.

- Зинде Элиша. Пираты Сомали. Атака на цивилизацию. — М.: Издательский Дом «Коммерсант», Астрель, 2011. — 320 с. — (Библиотека «Коммерсантъ»). — ISBN 978-5-271-31028-7.

- Карпентер Джон Рив. Пираты: бич морей. — М.: Ниола-Пресс, 2008. — 208 с.: ил.

- Констам Энгус. Пираты. Буканьеры, флибустьеры, приватиры XVII—XIX вв. / Пер. с англ. А. К. Ефремова. — М.: Эксмо, 2008. — 240 с.: ил. — Серия «Военная история человечества». — ISBN 978-5-699-28037-7.

- Констам Энгус. Пираты. Всеобщая история от Античности до наших дней / Пер. с англ. О. В. Серебровской. — М.: Эксмо, 2009. — 464 с.: ил. — ISBN 978-5-699-37968-2.

- Копелев Д. Н. Золотая эпоха морского разбоя (пираты, флибустьеры, корсары). — М.: Остожье, 1997. — 496 с.

- Копелев Д. Н. Раздел Океана в XVI―XVIII веках: Истоки и эволюция пиратства. — СПб.: КРИГА, 2013. — 736 с.

- Крицлер Эдвард. Еврейские пираты Карибского моря. — М.: Текст, 2011. — 348 с.

- Люис Райф Бренда. Пиратский кодекс: от знаменитых разбойников прошлого до последних отщепенцев наших дней / Пер. с англ. И. Н. Алчеева. — М.: ООО «АСТ»; Астрель; Аванта+, 2010. — 192 с.: ил. — ISBN 978-5-17-063662-4.

- Малаховский К. В. Кругосветный бег «Золотой лани». — М.: Наука, 1980. — 168 с. (о Френсисе Дрейке).

- Малаховский К. В. Трижды вокруг света. — М.: Наука, 1982. — 96 с. (об Уильяме Дампире).

- Малаховский К. В. Пять капитанов. — М.: Наука, 1986. — 428 с. (о Френсисе Дрейке, Уолтере Рэли, Педро Фернандесе де Киросе, Уильяме Дампире, Мэтью Флиндерсе).

- Малов В. И. Тайны знаменитых пиратов. — М.: Оникс, 2008. — 256 с.: ил.

- Маховский Яцек. История морского пиратства. — М.: Наука, 1972. — 288 с.

- Медведев И. А. Братья по крови. — М.: Букмен, 1997. — 438 с.: ил.

- Медведев И. А. Рыцари моря. — М.: Вече, 2012. — 320 с.

- Мерьен Жан. Энциклопедия пиратства. — М.: ТЕРРА-Книжный клуб, 1999. — 496 с.

- Можейко И. В. Пираты, корсары, рейдеры: Очерки истории пиратства в Индийском океане и Южных морях в XV—XX вв. — 3-е изд. — М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1991. — 348 с.

- Непомнящий Н. Н. Пиастры, пиастры, пиастры… Исторические очерки. — М.: АСТ, Олимп, 1996. — 448 с.

- Нойкирхен Хайнц. Пираты: Морской разбой на всех морях. — М.: Прогресс, 1980. — 352 с.

- Перье Николя. Пираты. Всемирная энциклопедия. — М.: Гелеос, 2008. — 256 с.: ил.

- Петров М. К. Искусство и наука. Пираты Эгейского моря и личность. — М.: РОССПЭН, 1995. — 240 с.

- Рябцев Г. И. Пираты и разбойники. Флибустьеры, корсары, каперы и буканьеры. — Минск: Литература, 1996. — 608 с.

- Рагунштейн А. Г. Пираты под знаменем ислама. Морской разбой на Средиземном море в XVI — начале XIX в. — М.: Вече, 2012. — 288 с. — Серия «Морская летопись».

- Рагунштейн А. Г. За три моря за зипунами. Морские походы казаков на Чёрном, Азовском и Каспийском морях. — М. Вече, 2015. — 352 с. — Серия «Морская летопись».

- Рогожинский Жан. Энциклопедия пиратов. — М.: Вече, 1998. — 679 с.

- Росс С. Пираты: история буканьеров, каперов, корсаров и их похождений. — М.: Попурри, 1997. — 48 с.: ил.

- Северин Тим. По пути Синдбада. Острова пряностей. Золотые Антилы. — М.: Эксмо, Мидгард, 2009. — 816 с. — Серия «Биографии великих путешествий».

- Сейц Дон Карлос. Под чёрным флагом. Истории знаменитых пиратов Вест-Индии, Атлантики и Малабарского берега / Пер. с англ. Е. В. Ламановой. — М.: ЗАО «Центрполиграф», 2017. — 416 с.: ил.

- Сидорченко В. Ф. Морское пиратство. — СПб.: Изд-во Санкт-Петерб. ун-та, 2004. — 400 с.

- Скрицкий Н. В. Корсары России. — М.: ЗАО «Центрполиграф», 2007. — 412 с. — Серия «Россия забытая и неизвестная».

- Снисаренко А. Б. Властители античных морей. — М.: Мысль, 1986. — 240 с.

- Снисаренко А. Б. Эвпатриды удачи: Трагедия античных морей. — Л.: Судостроение, 1990. — 416 с.

- Снисаренко А. Б. Рыцари удачи: Хроники европейских морей. — Л.: Судостроение, 1991. — 448 с.

- Снисаренко А. Б. Джентльмены удачи. Адмиралы чужих морей. — СПб.: Судостроение, 1997. — 496 с.

- Стил Филипп. Пираты. Моря, флаги, корабли, оружие, люди. — Смоленск: Русич, 2000. — 64 с.: ил.

- Тарновский Вольфганг. Пираты. — М.: Слово, 1993. — 48 с.: ил.

- Трояновский А. В. Универсальная юрисдикция в отношении актов пиратства // «Митна справа». — К., 2012. — № 2 (80). — С. 73–80.

- Фрерс Эрнесто. Пираты и тамплиеры / Пер. с исп. М. Ф. Сотсковой. — СПб.: Евразия, 2008. — 230 с.: ил.

- Ханке Хельмут. Люди, корабли, океаны (6000-летняя авантюра мореплавания). — Л.: Судостроение, 1976. — 432 с.

- Ханке Хельмут. На семи морях: Моряк, смерть и дьявол. Хроника старины. — М.: Мысль, 1989. — 320 с.

- Ципоруха М. И. Под чёрным флагом. Хроники пиратства и корсарства. — М.: НЦ ЭНАС, 2009. — 384 с. — Серия «Другая история».

- Чумаков С. История пиратства от античности до наших дней. — М.: Издательский Дом «Техника — молодежи», 2001. — 144 с.: ил.

- Широкорад А. Б. Русские пираты. — М.: Вагриус, 2007. — 432 с.

- Шумовский Т. А. Арабы и море. — М.: Издательский дом «Марджани», 2010. — 2-е изд. — 192 с.

- Эксквемелин А. О. Пираты Америки. — М.: Мысль, 1968. — 230 с.: ил.

- Элмс Чарльз. Пираты. Рассказы о знаменитых морских разбойниках / Пер. с англ. Е. В. Ламановой. — М.: ЗАО «Центрполиграф», 2015. — 446 с.: ил.

- Яковлев П. Флибустьеры. — М.: Белый город, 1996. — 64 с.: ил.

- на других языках

- Jenkins J. P. Piracy // Britannica. Архивировано 9 февраля 2016 года.

Ссылки

- Грабарь В. Э., Лучинский Г. А. Разбой морской // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .