| † Лабиринтодонты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

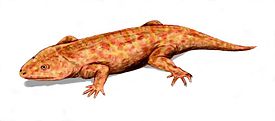

Seymouria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Научная классификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

промежуточные ранги

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Международное научное название | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Геохронология 390—150 млн лет

◄ Наше время

◄ Мел-палеогеновое вымирание

◄ Триасовое вымирание

◄ Массовое пермское вымирание

◄ Девонское вымирание

◄ Ордовикско-силурийское вымирание

◄ Кембрийский взрыв

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Лабиринтодонты[1][2][3] или лабиринтозубые[1] (лат. Labyrinthodontia, от др.-греч. λαβύρινθος — лабиринт, ὀδούς — зуб) — подкласс вымерших амфибий, основная часть которых обитала на Земле в палеозойскую и мезозойскую эры (390—150 миллионов лет назад). Не все исследователи согласны с единством этой группы, но, тем не менее, её название часто используется учёными в утилитарных целях[4][нет в источнике].

Основные отличительные черты лабиринтодонтов

Лабиринтодонты процветали на протяжении более чем 200 миллионов лет. И хотя разные виды существенно отличались один от другого, всё же можно выделить некоторые их общие черты:

|

Строение организма

Общее строение

В своём строении лабиринтодонты были подобны амфибиям. У большинства из них были короткие конечности, крупная голова и относительно короткий хвост. Представители многих групп лабиринтодонтов (особенно ранние формы) имели крупные размеры. Примитивные виды всех групп лабиринтодонтов были, судя по имеющимся данным, водными хищниками. Разные виды лабиринтодонтов оставаясь земноводными, имели тем не менее разную степень зависимости от водной и от сухопутной среды обитания[8]. Некоторые линии лабиринтодонтов остались или вторично стали полностью водными, с редуцированными лёгкими и удлинённым угреобразным телом.

Череп

За исключением змеевидных Aistopoda, черепа лабиринтодонтов были массивными. Широкая голова и короткая шея указывают на то, что лёгочное дыхание лабиринтодонтов (как и у современных земноводных) осуществлялось с помощью колебания ротоглоточной полости[9]. Их челюсти были усыпаны маленькими острыми коническими зубами, также имелось два более крупных клыка. Замена зубов происходила волнами, таким образом, что для каждого из них всегда имелся и полностью выросший, и подрастающий зуб, готовый его заменить[10]. У всех видов лабиринтодонтов зубы обладали изогнутой поверхностью, которая и дала название этим существам. Единственным исключением были зубилообразные зубы одного из поздних фитофагов — Diadectomorpha[9]. Череп имел заметные ушные выемки позади каждого глаза и теменной глаз.

Скелет

Позвонки были сложными и относительно хрупкими, они состояли из многочисленных элементов[5]. Трубчатые кости конечностей были короткими и широкими, голени обладали ограниченной подвижностью, а окончания конечностей не несли когтей, что ограничивало манёвренность этих животных[5][11]. Во взрослом возрасте большинство видов, скорее всего, старались держаться поблизости от водоёмов. Некоторые группы, жившие на закате палеозойской эры, в частности, микрозавры и сеймуриаморфы, по размеру были небольшими или средними существами и, по современным представлениям, обитали на суше. Поздние Diadectomorpha и ранние формы пермского периода были полностью сухопутными формами с прочными скелетами и наиболее массивными обитателями суши своего времени. Мезозойские лабиринтодонты были преимущественно водными животными с преобладающим хрящевым скелетом[12].

Сенсорный аппарат и органы чувств

Глаза большинства лабиринтодонтов были высокопосаженными, что давало хороший обзор в верхней полусфере, но очень ограниченное боковое зрение. Теменной глаз заметно выделялся, хотя до конца не понятно, мог ли он продуцировать полноценные изображения или только различать свет и тьму, как у современных гаттерий.

Большинство лабиринтодонтов обладали специальными сенсорными органами на коже — органом боковой линии для восприятия потоков и давления воды, как у рыб и некоторых современных амфибий[13]. Это позволяло им улавливать вибрации и звуки, издаваемые добычей во время охоты в мутной воде, в условиях плохой видимости.

Более древние лабиринтодонты имели массивные слуховые косточки, вероятно, прикреплявшиеся к черепу и дерматокраниуму. Является дискуссионным, имели ли ранние наземные виды лабиринтодонтов слуховые косточки, связанные с тимпанумом (ср. тимпанальный орган насекомых), покрывавшим их ушную выемку, если, конечно, лабиринтодонты в принципе могли слышать, находясь на суше[14].

Тимпанум бесхвостых (Anura) и амниот, судя по всему, развивался независимо. Это говорит в пользу того, что большинство лабиринтодонтов, если не все они, не могли слышать звуков, проводимых через воздух, то есть, когда они находились не в воде[15].

Дыхательная система

У ранних лабиринтодонтов были хорошо развитые внутренние жабры, а также примитивные лёгкие, эволюционировавшие из плавательных пузырей их предшественников[5]. Они могли дышать воздухом, что должно было быть большим подспорьем для обитателей прогреваемых солнцем отмелей с низким уровнем содержания кислорода в воде. Диафрагма у лабиринтодонтов отсутствовала, а рёбра многих видов были слишком короткими или расположенными близко одно к другому, чтобы лёгкие могли расширяться. Скорее всего, воздух нагнетался в лёгкие при помощи сокращений горлового мешка, как у современных амфибий. Это могло стать причиной сохранения очень плоского черепа у поздних форм. Выдох при помощи рёбер, возможно, был актуален только для видов, являвшихся предками амниот[9]. Многие водные формы лабиринтодонтов сохраняли свои личиночные жабры и во взрослом возрасте.

В период, когда атмосферное давление и содержание в воздухе кислорода и углекислого газа оставались высокими, примитивное дыхание при помощи горлового мешка могло быть эффективным даже для крупных существ. Освобождение от диоксида углерода (CO2) могло представлять серьезную проблему на суше и более крупные лабиринтодонты, возможно, сочетали в себе высокую толерантность крови к CO2 с периодическими возвращениями в воду для его выделения через кожу[9]. Потеря кожной брони у предков рыб и современное дополнительное дыхание через кожу у амфибий делают такое объяснение вероятным[16].

Поведение

Охота и питание

Как и их предки лопастепёрые рыбы, лабиринтодонты были плотоядны. Широкий череп и относительно слабая подчелюстная мышца не позволяли им открывать пасть очень широко. Вероятно, большинство из них в отличие от современных амфибий использовали тактику засад[17]. Когда потенциальная добыча оказывалась в воде в пределах досягаемости, открытая заранее челюсть захлопывалась, а острые зубы лабиринтодонта впивались в тело жертвы. Нагрузки и давление, которые при таком типе питания приходились на зубы, могли привести к тому их строению, которое и дало название группе[18]. Глотание добычи производилось закидыванием головы назад и вверх, как это делают современные амфибии и крокодилы.

Эволюция параметров черепа, лучший контроль челюсти и редуцирование нёбных клыков заметны только у более продвинутых рептилообразных видов, возможно, это было связано с эволюцией дыхания от менее к более эффективному, что сделало возможным более изящный стиль охоты[9].

Воспроизводство

Воспроизводство лабиринтодонтов было устроено по типу амфибий. Они откладывали в воду яйца (икру), из которых затем выводились головастики. Последние оставались в воде до метаморфоза, после которого могли выбраться на сушу. Ископаемые головастики для нескольких видов лабиринтодонтов известны, они представляют собой неотеничные взрослые особи с перистыми наружными жабрами подобными тем, что сегодня присутствуют у головастиков беспанцирных, мальков двоякодышащих и многопёровых. Наличие личиночной стадии как примитивной стадии развития у всех групп лабиринтодонтов можно предположить с достаточной степенью уверенности (подобное отмечалось у Discosauriscus, близких родственников амниот)[19].

Разновидности лабиринтодонтов

Систематическое расположение различных групп внутри Labyrinthodontia известно своим непостоянством[20][21]. Выделяют несколько групп, но по поводу их взаимоотношений с точки зрения филогенетики нет консенсуса[22]. Многие ключевые группы невелики и обладают не полностью окостеневшими скелетами, более того, существует разрыв в летописи находок останков в начале каменноугольного периода (известный как разрыв Ромера (Romer's gap) когда развились большинство групп[20][23]. Ещё более усложняет картину то, что личиночная и взрослая стадия развития предков амфибий существенно отличались друг от друга, что делает возможными случаи ошибочной классификации личинок как отдельных видов[24] Представляется, что Labyrinthodontia состоит из нескольких клад[25]. Две наиболее изученные группы, Ichthyostegalia и рептилообразные амфибии, обычно считают парафилетическими[5]. Систематика лабиринтодонтов была главной темой первого собрания Международного общества филогенетической номенклатуры (International Society for Phylogenetic Nomenclature)[26].

Ichthyostegalia

Ранние лабиринтодонты известны с девона и возможно развились во время разрыва Ромера на заре каменноугольного периода. Этих лабиринтодонтов обычно помещают в отряд Ichthyostegalia, хотя данная группа является скорее эволюционной ступенью, нежели кладой[27]. Представители отряда были в основном водными жителями, и большинство из них уже во взрослом возрасте сохраняли внутренние жабры. Скорее всего, они нечасто выбирались на сушу. Их конечности были устроены несколько иначе, нежели у четвероногих, и по форме были веслообразными[28]. Хвост был похож на рыбий[29]. Позвонки сложные и довольно хрупкие. В конце девона появились формы с более сильными конечностями и крепкими позвонками, которые во взрослом возрасте уже не имели функциональных жабр. Все они были преимущественно водными видами, а некоторые и вовсе проводили всю свою жизнь в воде.

Рептилиоморфы

Ранними представителями лабиринтодонтов были Рептилиоморфы, известные как Anthracosauria или Reptiliomorpha. Tulerpeton является наиболее ранним из известных сегодня видов, возможно, разделение групп произошло ещё до перехода от девона к каменноугольному периоду[30]. Их черепа были относительно глубокими и узкими по сравнению с другими лабиринтодонтами. Передние и задние лапы большинства видов имели по пять пальцев. Некоторые ранние группы, обитавшие в солоноватой или морской водной средах, вернулись затем к более или менее полностью водной жизни[31].

За исключением Diadectomorpha, наземные формы имели средние размеры и появились в начале каменноугольного периода. Позвонки соответствовали таковым у примитивных рептилий, с маленькими pleurocentra, впоследствии они эволюционировали. Наиболее известен вид Seymouria. Некоторые члены наиболее эволюционно развитой группы, Diadectomorpha, были травоядными и вырастали до нескольких метров в длину. Они имели крупные, бочкообразные тела. Более мелкие родственники Diadectomorpha стали предками первых рептилий. Это произошло на закате каменноугольного периода[32][33].

Темноспондильные (Temnospondyli)

Наиболее разнообразной группой лабиринтодонтов были Темноспондильные. Они появились в позднем девоне и различались по размеру от саламандроподобных Stereospondyli, которые сновали вдоль кромки воды и обитали в прибрежных зарослях, до гигантского бронированного Archegosauroidea, больше напоминавшего крокодила. Девятиметровый Prionosuchus был особенно крупным представителем этой группы, он известен в науке как крупнейшая из когда-либо живших амфибий[34].

Передние ноги темноспондильных имели по четыре пальца, а задние по пять, как у современных амфибий[12]. У темноспондильных были консервативные позвоночные столбы, в которых pleurocentrum оставался маленьким у примитивных форм, полностью исчезая у более продвинутых. Intercentrum принимал на себя вес животного, был крупным и кольцеобразным[5]. Все они были более или менее плоскоголовыми с сильными или вторично слабыми позвоночниками и лёгкими. Были также и полностью водные формы, как, например, Dvinosauria, и даже морские разновидности, например, Trematosauridae. Темноспондильные могли стать предтечами современных лягушек и саламандр в конце пермского или начале триасового периода[25].

Тонкопозвонковые (Lepospondyli)

Небольшая группа не вполне ясного происхождения, Тонкопозвонковые развились в основном как небольшие виды. Их останки относятся к европейскому и североамериканскому каменноугольному и раннему пермскому периоду. В отличие от прочих лабиринтодонтов, они имели простые позвонки из одного элемента[35]. Большинство из них вели водный образ жизни и сохранили наружные жабры. Тонкопозвонковые чаще всего были саламандрообразны, но одна группа, Aistopoda, была змеевидной, с гибкими, редуцированными черепами. Некоторые микрозавровые Тонкопозвонковые были приземистыми и короткохвостыми. Представляется, что они были приспособлены к жизни на суше. Наиболее известен род Diplocaulus с бумерангообразной головой.

Положение тонкопозвонковых по отношению к другим группам лабиринтодонтов неясно, иногда их даже выделяют в отдельный подкласс[36]. Зубы представителей этой группы не такие, как у других лабиринтодонтов. Существуют и некоторые сомнения по поводу того, образуют ли Тонкопозвонковые нечто филогенетически единое в принципе, или же речь идёт о таксоне, просто вобравшем в себя педоморфные формы и головастиков представителей других групп[37].

История эволюции

Лабиринтодонты появились в девонский период (398—392 миллиона лет назад) или, возможно, даже раньше. Они развились из группы костных рыб, примером которых и возможным предком лабиринтодонтов является лопастепёрая Rhipidistia. Единственная существующая сегодня группа лопастепёрых — Двоякодышащие, сестринская группа для тетраподов. Наиболее ранние следы наземных форм — останки, найденные в местечке Zachełmie, Польша, датированные возрастом в 395 миллионов лет, которые относят к животным, чьи конечности очень схожи с таковыми у ихтиостеги[38][39].

Болотные хищники

К середине девона наземные растения стабилизировали пресноводные экологические ниши, в результате чего развились болотные экосистемы, что привело к усложнению пищевых цепочек, которое давало видам новые возможности[40]. Ранние лабиринтодонты жили исключительно в водной среде, охотясь около берега или в каналах. Они унаследовали от рыбовидных предков плавательные пузыри, которые могли использовать в качестве лёгких (что до сих пор справедливо для двоякодышащих и некоторых лучепёрых рыб). Это позволяло им охотиться в стоячей воде или воде, где процессы гниения и разложения снижали содержание кислорода. Самые ранние формы, такие, как Acanthostega, имели позвоночники и лёгкие, практически непригодные для жизни на суше. Это контрастирует с принятыми ранее представлениями о том, что рыбы впервые вышли на сушу или в поисках пищи, как это делает современный нам илистый прыгун, или чтобы добраться до нового водоёма, когда пересох тот, в котором они жили изначально. Останки ранних тетраподов обнаружены в морских отложениях, что позволяет предположить в качестве их первоначального места обитания морскую или солоноватую среду. Однако ископаемые останки ранних лабиринтодонтов находят по всему миру, что, в свою очередь, заставляет думать, что они распространились не только через водоёмы, но и вдоль берегов.

Все первые лабиринтодонты были крупными или весьма крупными. Это делало их пребывание на суше затруднительным. Они сохраняли жабры и рыбоподобные плавники и хвосты. По строению плавников и другим деталям анатомии рыб ранние формы можно уверенно отличить от Rhipidista, так как их cleithrum (кость)/лопатка отделены от черепа и формируют плечевой пояс, который берёт на себя вес передней части животного[13]. Все они были плотоядными, поедая рыбу и, возможно, выходя на берег, чтобы полакомиться морскими организмами в зоне прибоя, лишь позже превратившись в классических хищников девона[38]. Различные ранние формы для удобства сгруппированы в Ichthyostegalia.

В то время как размеры тела и пропорции видов, объединённых в Ichthyostegalia оставались в течение их эволюции неизменными, лёгкие претерпели быстрые эволюционные изменения. Прото-тетраподы, например, Elginerpeton и Tiktaalik имели похожие на плавники конечности без явно выраженных пальцев, в первую очередь предназначенные для передвижения в воде, но которые также могли использоваться животными для того, чтобы перебираться из одного водоёма в другой по суше или преодолевать заполненные растениями каналы. Ichthyostega и Acanthostega имели веслообразные полидактильные конечности с крупными костяными пальцами, которые должны были помочь им перебираться по суше. Водные Ichthyostegalia процветали в приливных каналах и топях до конца девона, однако полностью исчезают из летописи находок при переходе к каменноугольному периоду[13].

Наземные разновидности

После массового вымирания в позднем девоне в летописи ископаемых имеется разрыв в 15 миллионов лет, известный как пробел Ромера. В результате исчезли Ichthyostegalia, а также более примитивные лабиринтодонты[8][13]. Известны находки этого периода из East Kirkton Quarry своеобразных, возможно, повторно водных Crassigyrinus, которые могут быть представителями сестринской для позднейших лабиринтодонтов группы[41].

Ранний каменноугольный период был ознаменован появлением Loxommatidae, загадочной группы, которая также могла быть связана с более поздними и более развитыми лабиринтодонтами[42]. К середине этого периода лабиринтодонты разделились, как минимум, на три потока — темноспондильных, лептоспондильных и рептилообразных амфибий. Последние были родственниками и предками амниот.

Пока большинство лабиринтодонтов вело водный или наполовину водный образ жизни, некоторые рептилообразные амфибии начали покушаться на наземные экологические ниши, выступая как мелкие или средние хищники. В течение каменноугольного периода они эволюционировали в направлении обитания на суше, развивая более крепкие позвонки и стройные конечности, также видоизменялись череп и посадка глаз. Скорее всего, эти существа имели водонепроницаемую кожу с роговым эпидермисом, наложенным на небольшие костные узелки, как современные безногие земноводные, с щитками, подобными тем, что известны у безногих земноводных. Современному наблюдателю эти животные показались бы грузными ящерицами, отличающимися от рептилий только отсутствием когтей и специфическими яйцами, откладываемыми в воду. В середине позднего карбона более мелкие формы эволюционировали в первых рептилий[32].

В конце каменноугольного периода произошло глобальное сокращение площади тропических лесов, в результате которого выиграли более приспособленные к жизни на суше животные. Те же лабиринтодонты, что сохранили амфибийный образ жизни, проиграли или вовсе не смогли приспособиться к новой реальности[43]. Некоторые рептилообразные амфибии, впрочем, процветали и в новых условиях. Рептиломорфные Diadectidae развившиеся в травоядных, стали крупнейшими наземными животными своего времени с тяжёлыми бочкообразными телами[13]. Также существовало семейство относительно крупных плотоядных Limnoscelidae, короткий расцвет которого пришёлся на конец каменноугольного периода.

Золотой век лабиринтодонтов

Травоядные Diadectidae достигли максимума разнообразия в позднем каменноугольном и раннем пермском периоде, после чего быстро ушли со сцены, а их место заняли ранние травоядные рептилии — Pareiasaur и Edaphosaurs[35]. В отличие от рептилообразных амфибий, Темноспондильные оставались в основном обитателями рек и болот. Питались рыбой и, возможно, другими лабиринтодонтами. Они пережили серьёзную диверсификацию после исчезновения большей части тропических лесов и в позднем каменноугольном и раннем пермском периоде достигли большого разнообразия, обитая в реках и солоноватых водоёмах угольных лесов в экваториальной Пангее и в окрестностях океана Тетис.

Изменения, способствующие питанию рыбой развились у групп, в итоге получивших крокодилообразные черепа с вытянутыми мордами, и, возможно, соответствующий образ жизни (Archegosauridae, Melosauridae, Cochleosauridae, Eryopidae, и рептилообразные из подотряда Embolomeri)[35]. Другие же развились в водных хищников, использующих тактику засад, с короткими и широкими черепами, которые позволяли открывать пасть необходимым для охоты образом (Plagiosauridae и Dvinosauria)[44]. Они охотились как современные удильщики, а некоторые группы известны тем, что сохранили личиночные жабры на взрослой стадии развития, ведя полностью водный образ жизни. Так, Metoposauridae приспособился к охоте на отмелях и туманных болотах. Со своим ∩-образным черепом, он был похож на предков из девона.

В Евроамерике Лептоспондильные, множество мелких, преимущественно водных амфибий неясной филогенетики, появились в каменноугольном периоде. Они обитали в подлеске тропических лесов и небольших прудах, то есть в экологической нише, аналогичной занимаемой современными амфибиями. В пермском периоде, Nectridea распространились из Евроамерики в Гондвану.

Вымирание

С середины пермского периода климат стал более сухим, что осложнило выживание амфибий. Наземные рептиломорфы исчезли, хотя водные крокодилообразные формы, такие как Embolomeri, смогли продержаться до триасового периода[5]. Представители лепоспондильных также исчезают из находок, включая и змееобразных Aistopoda.

С окончанием палеозойской эры большинство пермских групп пресеклись, за исключением Mastodonsauroidea и Metoposauridae, а также вызывающих особый интерес Plagiosauridae, которые продолжили существовать и в триасовом периоде. В раннем триасе эти группы пережили короткий серебряный век в водоёмах и на континентальных отмелях вместе с крупными видами, такими как Thoosuchus, Benthosuchus и Eryosuchus. Их экологические ниши были, возможно, теми же, что у современных крокодилов — речных хищников, питавшихся рыбой[35]. Все группы имели слабые позвонки, уменьшенное окостенение конечностей и более плоские черепа с выступающей боковой линией, что говорит о том, что темноспондильные триаса вряд ли проводили много времени в воде. Необычно крупный брахиопид (вероятно, плагиозавр или близкий его родственник) достигал семиметровой длины, и возможно был столь же массивен как и Prionosuchus из пермского периода[45].

С началом процветания крокодилов в середине триасового периода наступил закат последних темпоспондильных, хотя некоторым из них удалось просуществовать как минимум до мелового периода в регионах со слишком холодным для крокодилов климатом на юге Гондваны[46].

Происхождение современных амфибий

В настоящее время существует консенсус учёных, что современные амфибии (Lissamphibia) так или иначе произошли от лабиринтодонтов. Но на этом консенсус и заканчивается[25]. Хрупкие кости амфибий плохо сохраняются в породе, а разрозненные костные останки лабиринтодонтов редки в принципе, что делает их сравнение трудным делом[13].

Традиционно предками современных амфибий считаются лептоспондильные. Как и первые, последние обычно небольшие по размеру, имеют простые позвонки и занимают сходную экологическую нишу. Биологи считают, что лептоспондильные произошли от лабиринтодонтов, а амфибии — от лептоспондильных[33][47]. Некоторые учёные считают лептоспондильных близкими родственниками или даже предками рептилообразных амфибий[48].[49][50] Основной проблемой для таких мнений является вопрос о том, монофилетичны ли сами лептоспондильные[23][51].

В других работах рассматриваются отношения темноспондильных и амфибий[13][52][53][54]. Группа темноспондильных Amphibamidae считается возможным предком современных амфибий. Один из входящих в неё видов, Gerobatrachus, описанный в 2008 году, может быть переходной формой между темноспондильными и Anura (то есть, лягушками и жабами) и саламандрами. Он похож и на лягушек, и на саламандр, включая широкий череп, короткий хвост и некрупные зубы[55].

Картину осложняет вопрос о том, являются ли сами Lissamphibia полифилетическими. На этот счёт существует несколько мнений. «Стокгольмская школа» вслед за Gunnar Säve-Söderbergh и Erik Jarvik в течение большей части XX столетия утверждала, что Amphibia в целом бифилетична, ссылаясь на строение назальной капсулы и черепных нервов. По мнению этих учёных, лептоспондильные — предки лягушек, в то время как саламандры и безногие земноводные развивались независимо и происходят от поролепообразных рыб[56]. Роберт Лин Кэррол предлагал считать, что хвостатые амфибии (саламандры и безногие земноводные) происходят от лептоспондильных микрозавров, а лягушки — от темноспондильных[57]. Кладистический анализ Gerobatrachus показывает, что саламандры и лягушки развились из темноспондильных, а безногие земноводные являются сестринской группой для рептилеобразных амфибий[55]. Скорее всего, консенсус о происхождении амфибий и отношениях между разными группами лабиринтодонтов будет достигнут не скоро.

Происхождение амниот

Последовательность находок ископаемых лабиринтодонтов и амниот из раннего каменноугольного периода традиционно считалась хорошо прослеживаемой. Еще с начала XX века единственным не проясненным вопросом в ней оставалась демаркационная линия между амфибийным и свойственным рептилиям способами репродукции. Работы Кэролла и Лоурина в конце столетия очень помогли лучшему пониманию в этой теме[58][59].

Ранние рептилиоморфы вели в основном водный образ жизни, первыми хорошо приспособленными к существованию на суше группами стали Seymouriamorpha и Diadectomorpha. Представители первой из них были животными небольшого или среднего размера, с крепкими конечностями. Их останки обнаруживали в сухих средах. При этом их кожа или чешуя имела водонепроницаемое покрытие (например, у Discosauriscus)[60]. Их скелеты очень похожи на кости ранних рептилий, а судя по находкам головастиков Seymouriamorpha, они сохраняли амфибийный способ воспроизводства[19]. Diadectomorpha считаются самыми близкими к амниотам. При этом их всё же располагают «на стороне» амфибий, хотя находки головастиков для этой группы пока неизвестны[61]. Однако анализ новых находок позволяет некоторым говорить, что филогенетика лабиринтодонтов может быть отличной от традиционно принятой в науке сегодня[21].

Некоторые авторы высказывали мнение, что «наземные» яйца развились из амфибийных, откладываемых на земле во избежание поедания хищниками — например, другими лабиринтодонтами[62][63]. Яйца амниот должны были обязательно развиться из яиц похожей структуры, как у современных амфибий[59]. При этом для успешного выделения углекислого газа яйца должны были быть очень маленькими, примерно по 1 сантиметру в диаметре, что накладывало серьёзные ограничения на размер взрослого животного. Таким образом, амниоты должны были развиться из очень маленьких существ[58]. Известно некоторое количество сильно фрагментированных останков возможных предков амниот из группы Diadectomorpha — Gephyrostegus[64] Solenodonsaurus[61], Westlothiana[65] и Casineria[32]. Ископаемые следы из Нью-Брансуика указывают на формирование первых рептилий 315 миллионов лет назад[66].

История классификации

Термин лабиринтодонт был придуман Германом Бурмейстером, который обратил внимание на структуру зубов этих существ[67]. Название Labyrinthodontia было впервые использовано в систематике Ричардом Оуэном в 1860 году, и отнесено к Amphibia в следующем году[68]. Лабиринтодонты были помещены в качестве отряда в клас Amphibia Уотсоном в 1920 году и — в качестве надотряда — Ромером в 1947[69][70]. Альтернативное название, Stegocephalia, было придумано в 1868 году американским палеонтологом по имени Эдвард Дринкер Коп. Оно происходит от греческого stego cephalia, то есть крыша над головой, и отсылает нас к защитной броне некоторых крупных лабиринтодонтов[71]. Этот термин широко использовался в литературе XIX — начала XX века.

Классифицировать самые ранние находки пытались на основе крышки черепа, которой эти останки нередко и исчерпывались. Однако из-за изменчивости этого признака у лабиринтодонтов и его быстрой эволюции, эти попытки не привели к успеху[69]. Отношения различных друг друг с другом и к современным амфибиям (а в некоторой степени и к рептилиям) до сих пор являются предметом научных дебатов[25][54]. Существует несколько возможных схем объяснения этих взаимоотношений, но консенсус по поводу их правильности сегодня отсутствует.

Классификация по позвонкам

Системный подход, который базируется на количестве и соотношении элементов, составляющих сложные позвонки лабиринтодонтов, был принят в начале двадцатого века[36]. Эта классификация быстро доказала свою несостоятельность, так как практически идентичное строение встречалось у близкородственных и разных видов, и уже к середине столетия учёные заподозрили некоторые малые группы в том, что в реальности они составлены из головастиков и ювенильных форм представителей групп более крупных[72]. Представленная здесь классификация позаимствована из работы Watson, 1920[69]:

- Отряд Stegocephalia (то есть Лабиринтодонты)

- «Подразделение» Rachitomi (примитивные комплексные позвонки, все Ichthyostegalia, большинство крупных темноспондильных и некоторые рептилеобразные амфибии)

- «Подразделение» Embolomeri (Intercentrum и pleurocentrum цилиндры равного размера, сегодня считаются подотрядом вторично водных рептилеобразных амфибий)

- «Подразделение» Stereospondyli (упрощённые кости хребта с только одним intercentrum и дужка позвонка, до сих пор признаются полноправной группой)

- Отряд Phyllospondyli (маленькие, хлипкие позвонки, сегодня считаются собранием головастиков и педоморфных форм)

- Отряд Lepospondyli (позвонки в форме песочных часов или цилиндрической формы, с середины каменноугольного до середины пермского периода, филогенетика неясна)

- Отряд Adelospondyli (позвонки цилиндрической формы с коническими впадинами на каждом конце, встречающимися в середине, сейчас их относят к лептоспондильным)

- Отряд Gymnophiona (сохранившийся таксон)

- Отряд Urodela (сохранившийся таксон)

- Отряд Anura (сохранившийся таксон)

Традиционная классификация

Традиционная классификация была впервые введена Säve-Söderbergh в 1930-е годы. Он считал, что Amphibia были бифелетичны и что саламандры и беспозвоночные амфибии развились из рыб независимо[56]. Эти взгляды разделялись немногими, но его схема взаимоотношений лептоспондильных и темноспондильных была взята за основу Ромером и использовалась в дальнейших исследованиях[33], а также с небольшими вариациями и другими авторами[73] Daly 1973[74], Carroll 1988[75] и Hildebrand & Goslow 2001[76]. Ниже представлена классификация из работы Romer & Parson, 1985[5]:

- Подкласс Labyrinthodontia

- Отряд Ichthyostegalia (примитивные предки, e.g., Ichthyostega — с середины до конца девона)

- Отряд Temnospondyli (поздний девон и несколько позже, e.g., Eryops, возможные предки современных амфибий)

- Отряд Anthracosauria (каменноугольный и пермский периоды, e.g., Seymouria, предки ранних рептилий)

- Подкласс Lepospondyli (каменноугольный и пермский периоды, e.g., Diplocaulus, малая группа, возможно, предки современных амфибий)

- Подкласс Lissamphibia (от пермского периода до настоящего времени)

- Отряд Gymnophiona (дошли до нас)

- Отряд Urodela (дошли до нас)

- Отряд Anura (дошли до нас)

Филогенетическая классификация

Лабиринтодонты выпали из фавора в таксономических классификациях последнего времени, так как она является парафилетической группой — не включает всех потомков своего общего предка. Различные группы, традиционно помещаемые в Labyrinthodontia альтернативно классифицируют как тетрапод вершинной группы, основных тетраподов, не-амниотических Reptiliomorpha и монофилетических (либо парафилетических) темноспондильных, согласно различным кладам. Это отражает акцент современной кладистики на выяснении родословной и предков-потомков. Тем не менее, имя это ассоциируется с ранними амфибийными тетраподами[76], и понимается также как отсылка к анатомическому описанию их (лабиринтодонтов) специфического зубного аппарата[77]. Название используется некоторыми современными учеными для удобства[4][нет в источнике].

Во многом синонимичное название Stegocephalia было применено учёным по имени Michel Laurin для всех традиционно относимых к лабиринтодонтам существ (включая их потомков), с тех пор это название традиционно применяется[7]. Существует и неформальный термин с более широким значением — Stem Tetrapoda, включающий все виды, стоящие к современным тетраподам ближе, чем к двоякодышащим, но за исключением вершинной группы. Эта группа включает как традиционных «лабиринтодонтов», так и более базовых тетраморфов, хотя её общее содержание является предметом дискуссий, так как взаимосвязь и положение этих животных относительно друг друга ещё до конца не поняты[21].

Ниже представлено эволюционное древо, предложенное в работах Colbert 1969 и Caroll 1997[73][78]. Пунктирные линии обозначают отношения, относительно которых у разных авторов отсутствует консенсус.

| Лопастепёрая рыба |

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Хорошая справка (с диаграммой), дающая представление о характеристиках и основных эволюционных трендах для приведенных выше видов дается в работе Colbert 1969 pp. 102—103, но также следует изучить работу Kent & Miller (1997), в которой представлено альтернативное классификационное древо[36].

Примечания

- 1 2 Основы палеонтологии : Справочник для палеонтологов и геологов СССР : в 15 т. / гл. ред. Ю. А. Орлов. — М. : Наука, 1964. — Т. 12 : Земноводные, пресмыкающиеся и птицы / под ред. А. К. Рождественского, Л. П. Татаринова. — С. 64. — 724 с. — 3000 экз.

- ↑ Банников А. Г., Денисова М. Н., Даревский И. С. Класс Земноводные, или Амфибии (Amphibia) // Жизнь животных. Том 5. Земноводные. Пресмыкающиеся / под ред. А. Г. Банникова, гл. ред. В. Е. Соколов. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 1985. — С. 27. — 399 с.

- ↑ Лабиринтодонты // Куна — Ломами. — М. : Советская энциклопедия, 1973. — (Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров ; 1969—1978, т. 14).

- 1 2 Hall, edited by Brian K. Fins into limbs : evolution, development, and transformation. — [Online-Ausg.]. — Chicago : University of Chicago Press, 2007. — P. 334. — ISBN 0226313379.

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Parsons, Alfred Sherwood Romer, Thomas S. The vertebrate body. — 6th ed. — Philadelphia : Saunders College Pub., 1986. — ISBN 978-0-03-910754-3.

- ↑ Clack J. A. Devonian climate change, breathing, and the origin of the tetrapod stem group // Integrative and Comparative Biology. — 2007. — 1 октября (т. 47, № 4). — С. 510—523. — ISSN 1540-7063. — DOI:10.1093/icb/icm055.

- 1 2 Laurin M. (1998): The importance of global parsimony and historical bias in understanding tetrapod evolution. Part I-systematics, middle ear evolution, and jaw suspension. Annales des Sciences Naturelles, Zoologie, Paris, 13e Série 19: pp 1—42.

- 1 2 Clack, J. A. (2002): Gaining ground: the origin and evolution of tetrapods. Indiana University Press, Bloomington, Indiana. 369 pp

- 1 2 3 4 5 Janis, C.M.; Keller, J.C. (2001). “Modes of ventilation in early tetrapods: Costal aspiration as a key feature of amniotes” (PDF). Acta Palaeontologica Polonica. 46 (2): 137—170. Проверено 11 May 2012.

- ↑ Osborn, JW (December 14, 1971). “The ontogeny of tooth succession in Lacerta vivipara Jacquin (1787)”. Proceedings of the Royal Society B. 179 (56): 261—289. DOI:10.1098/rspb.1971.0097. PMID 4400215.

- ↑ R. L. Paton, T. R. Smithson and J. A. Clack, «An amniote-like skeleton from the Early Carboniferous of Scotland», (abstract), Nature 398, 508—513 (8 April 1999)

- 1 2 White, T. & Kazlev, M. A. (2006): Temnospondyli: Overview from Palaeos website

- 1 2 3 4 5 6 7 Benton, Michael J. Vertebrate palaeontology. — 3rd ed. — Oxford : Blackwell Science, 2004. — ISBN 978-0-632-05637-8.

- ↑ Laurin, M. (1996): Hearing in Stegocephalians, from the Tree of Life Web Project

- ↑ Lombard, R. E. & Bolt, J. R. (1979): Evolution of the tetrapod ear: an analysis and reinterpretation. Biological Journal of the Linnean Society No 11: pp 19—76 Abstract

- ↑ Gordon, M.S.; Long, J.A. (2004). “The Greatest Step In Vertebrate History: A Paleobiological Review of the Fish-Tetrapod Transition” (PDF). Physiological and Biochemical Zoology. 77 (5): 700—719. DOI:10.1086/425183. PMID 15547790.

- ↑ Frazetta, T.H. (1968). “Adaptive problems and possibilities in the temporal fenestration of tetrapod skulls”. Journal of Morphology. 125 (2): 145—158. DOI:10.1002/jmor.1051250203. PMID 4878720.

- ↑ Carroll, R.L. (1 July 1969). “Problem of the origin of reptiles”. Biological Reviews. 44 (3): 393—431. DOI:10.1111/j.1469-185X.1969.tb01218.x.

- 1 2 Špinar, Z. V. (1952): Revision of some Morovian Discosauriscidae. Rozpravy ustrededniho Uštavu Geologickeho no 15, pp 1—160

- 1 2 Carroll, R. L. (2001): The origin and early radiation of terrestrial vertebrates. Journal of Paleontology no 75(6), pp 1202—1213 PDF Архивировано 30 сентября 2012 года.

- 1 2 3 Ruta, M., Jeffery, J.E. and Coates, M.I. (2003): A supertree of early tetrapods. Proceedings of the Royal Society, London, series B no 270, pp 2507—2516 DOI:10.1098/rspb.2003.2524

- ↑ Marjanović, David; Laurin, Michel (1 March 2013). “The origin(s) of extant amphibians: a review with emphasis on the "lepospondyl hypothesis"”. Geodiversitas. 35 (1): 207—272. DOI:10.5252/g2013n1a8.

- 1 2 Carroll, R. L. (1995): Problems of the phylogenetic analysis of Paleozoic choanates. Bulletin du Muséum national d’Histoire naturelle de Paris, 4ème série 17: pp 389—445. Summary Архивная копия от 12 июня 2011 на Wayback Machine

- ↑ Steyer, J. S. (2000): Ontogeny and phylogeny in temnospondyls: a new method of analysis. Zoological Journal of the Linnean Society no 130, pp 449—467 PDF

- 1 2 3 4 Laurin, M. (1996): Phylogeny of Stegocephalians, from the Tree of Life Web Project

- ↑ Foer, J. (2005): Pushing PhyloCode: What if we decide to rename every living thing on Earth?, Discovery Magazine, April issue

- ↑ Clack, J. A. (1997): Ichthyostega, from the Tree of Life Web Project

- ↑ Coates, M. I. & Clack, J. A. (1990): Polydactyly in the earliest known tetrapod limbs. Nature no 347, pp 66—67

- ↑ Jarvik, E. (1996): The Devonian tetrapod Ichthyostega. Fossils & Strata no 40: pp 1—213

- ↑ Lebedev, O.A., Coats, M.I. (2008): The postcranial skeleton of the Devonian tetrapod Tulerpeton curtum Lebedev. Zoological Journal of the Linnean Society no 114, Issue 3, pp 307—348. DOI:10.1111/j.1096-3642.1995.tb00119.x abstract

- ↑ Garcia W.J., Storrs, G.W. & Grebe, S.F. (2006): The Hancock County tetrapod locality: A new Mississippian (Chesterian) wetlands fauna from Western Kentucky (USA). In Grebe, S.F. & DeMichele, W.A. (eds) Wetlands through time. pp 155—167. Geological Society of America, Boulder, Colorado.

- 1 2 3 R. L. Paton, R. L., Smithson, T. R. & Clack, J. A. (1999): An amniote-like skeleton from the Early Carboniferous of Scotland (abstract), Nature 398, 508—513 (8 April 1999)

- 1 2 3 Romer, A. S., (1947, revised ed. 1966) Vertebrate Paleontology, University of Chicago Press, Chicago

- ↑ Cox C. B., Hutchinson P. (1991). “Fishes and amphibians from the Late Permian Pedrado Fogo Formation of northern Brazil”. Palaeontology. 34: 561—573.

- 1 2 3 4 Colbert, E. H. & Morales, M. (1990): Evolution of the Vertebrates: A history of the Backboned Animals Through Time, John Wiley & Sons Inc (4th ed., 470 pp)

- 1 2 3 Kent, G. C. & Miller, L. (1997): Comparative anatomy of the vertebrates. 8th edition. Wm. C. Brown Publishers. Dubuque. 487 pages. ISBN 0-697-24378-8

- ↑ White, T. & Kazlev, M. A. (2009): Lepospondyli: Overview, from Palaeos website.

- 1 2 Niedźwiedzki (2010). “Tetrapod trackways from the early Middle Devonian period of Poland”. Nature. 463 (7277): 43—48. DOI:10.1038/nature08623. PMID 20054388.

- ↑ Uppsala University (2010, January 8). Fossil footprints give land vertebrates a much longer history. ScienceDaily. Retrieved January 8, 2010, from http://www.sciencedaily.com /releases/2010/01/100107114420.htm

- ↑ Beerbower, J. R., Boy, J. A., DiMichele, W. A., Gastaldo, R. A., Hook, R. & Hotton, N., Illustrations by Phillips, T. L., Scheckler, S. E., & Shear, W. A. (1992): Paleozoic terrestrial ecosystems. In: Behrensmeyer, A. K., Damuth, J. D., DiMichele, W. A., Potts, R., Sues, H. D. & Wing, S. L. (eds.) Terrestrial Ecosystems through Time, pp. 205—235. Chicago: Univ. Chicago Press summary from «Devonian Times»

- ↑ Milner, A. R. (1993): Amphibian-grade Tetrapoda. In The Fossil Record vol 2, (ed. Benton, M. J.) Chapman & Hall, London, pp 665—679

- ↑ Clack, J. A. (2006): Baphetidae, from the Tree of Life Web Project

- ↑ Sahney, S., Benton, M.J. & Falcon-Lang, H.J. (2010). “Rainforest collapse triggered Pennsylvanian tetrapod diversification in Euramerica” (PDF). Geology. 38 (12): 1079—1082. DOI:10.1130/G31182.1.

- ↑ Jenkins, F. A., Jr., Shubin, N. H., Gatesy, S. M., Warren, A. (2008): Gerrothorax pulcherrimus from the Upper Triassic Fleming Fjord Formation of East Greenland and a reassessment of head lifting in temnospondyl feeding. Journal of Vertebrate Paleontology No 28 (4): pp 935—950. News article with animation of skull Архивная копия от 26 июля 2011 на Wayback Machine

- ↑ Steyer, J. S.; Damiani, R. (2005). “A giant brachyopoid temnospondyl from the Upper Triassic or Lower Jurassic of Lesotho”. Bulletin de la Societe Geologique de France. 176 (3): 243—248. DOI:10.2113/176.3.243.

- ↑ Warren & al. (1991): An Early Cretaceous labyrinthodont. Alcheringa: An Australasian Journal of Palaeontology, Volume 15, Issue 4, pp 327—332 Article from Informaworld

- ↑ Panchen, A.L. (1967): Amphibia, In Harland, W.B., Holland, C.H., House, M.R., Hughes, N.F., Reynolds, A.B., Rudwick, M.j.S., Satterthwaite, G.E., Tarlo, L.B.H. & Willey, E.C. (eds.): The Fossil Record, Geological Society, London, Special Publications, vol 2, chapter 27: pp 685—694; DOI:10.1144/GSL.SP.1967.002.01.46 extract

- ↑ Laurin, M. & Reisz, R. R. (1997): A new perspective on tetrapod phylogeny. In Sumida, S. & Martin, K. (eds.) Amniotes Origins: Completing the Transition to Land, pp 9—59. London: Academic Press.

- ↑ Anderson, J. S. (2001): The phylogenetic trunk: maximal inclusion of taxa with missing data in an analysis of the Lepospondyli (Vertebrata, Tetrapoda). Systematic Biology No 50, pp 170—193 Article as PDF

- ↑ Vallin G. & Laurin, M. (2004): Cranial morphology and affinities of Microbrachis, and a reappraisal of the phylogeny and lifestyle of the first amphibians. Journal of Vertebrate Paleontology No 24: pp 56—72 Article as PDF

- ↑ Panchen, A. L. & Smithson, T. R. (1988): The relationships of the earliest tetrapods. In Benton, M. J. (ed.) The Phylogeny and Classification of the Tetrapods, Volume 1: Amphibians, Reptiles, Birds, pp 1—32. Oxford: Clarendon Press.

- ↑ Trueb, L. & Cloutier, R. (1991): A phylogenetic investigation of the inter- and intrarelationships of the Lissamphibia (Amphibia: Temnospondyli). In: Schultze, H-P & Trueb, L. (eds.) Origins of the higher groups of tetrapods—Controversy and Consensus, pp 223—313. Comstock Publishing Associates, Ithaca

- ↑ Ahlberg, PE.; Milner, A. R. (1994). “The origin and early diversification of tetrapods”. Nature. 368 (6471): 507—514. Bibcode:1994Natur.368..507A. DOI:10.1038/368507a0.

- 1 2 Sigurdsen, T.; Green, D.M. (2011). “The origin of modern amphibians: a re-evaluation”. Zoological Journal of the Linnean Society. 162 (2): 457—469. DOI:10.1111/j.1096-3642.2010.00683.x.

- 1 2 Anderson, J. S.; Reisz, R. R.; Scott, D.; Fröbisch, N. B.; Sumida, S. S. (2008). “A stem batrachian from the Early Permian of Texas and the origin of frogs and salamanders”. Nature. 453 (7194): 515—518. DOI:10.1038/nature06865. PMID 18497824.

- 1 2 Säve-Söderbergh G. (1934). “Some points of view concerning the evolution of the vertebrates and the classification of this group”. Arkiv för Zoologi. 26A: 1—20.

- ↑ Carroll, R. L.; Holme, R. (1980). “The skull and jaw musculature as guides to the ancestry of salamanders”. Zoological Journal of the Linnean Society. 68: 1—40. DOI:10.1111/j.1096-3642.1980.tb01916.x.

- 1 2 Carroll R.L. (1991): The origin of reptiles. In: Schultze H.-P., Trueb L., (ed) Origins of the higher groups of tetrapods — controversy and consensus. Ithaca: Cornell University Press, pp 331—353.

- 1 2 Laurin, M. (2004). “The Evolution of Body Size, Cope's Rule and the Origin of Amniotes”. Systematic Biology. 53 (4): 594—622. DOI:10.1080/10635150490445706.

- ↑ Klembara J. & Meszáros, S. (1992): New finds of Discosauriscus austriacus (Makowsky 1876) from the Lower Permian of Boskovice furrow (Czecho-Slovakia). Geologica Carpathica No 43: pp 305—312

- 1 2 Laurin, M. and Rize R.R. (1999): A new study of Solenodonsaurus janenschi, and a reconsideration of amniote origins and stegocephalian evolution. Canadian Journal of Earth Science, no 36 (8): pp 1239—1255 (1999) DOI:10.1139/cjes-36-8-1239

- ↑ Romer, A. S. (1957). “Origin of the amniote egg”. The Scientific Monthly. 85: 57—63.

- ↑ Carroll, R. L. (1970). “Quantitative aspects of the amphibian-reptilian transition”. Forma et. Functio. 3: 165—178.

- ↑ Margaret C. Brough and J. Brough (June 1, 1967). “The Genus Gephyrostegus”. Philosophical Transactions of the Royal Society B. 252 (776): 147—165. DOI:10.1098/rstb.1967.0006. JSTOR 2416682.

- ↑ Smithson, T.R.; Rolfe, W.D.I. (1990). “Westlothiana gen. nov. :naming the earliest known reptile”. Scottish Journal of Geology. 26: 137—138. DOI:10.1144/sjg26020137.

- ↑ Falcon-Lang, H.J.; Benton, M.J.; Stimson, M. (2007). “Ecology of early reptiles inferred from Lower Pennsylvanian trackways”. Journal of the Geological Society. 164 (6): 1113—1118. DOI:10.1144/0016-76492007-015.

- ↑ Burmeister, H. (1850): Die Labyrinthodonten aus dem Saarbrücker Steinkohlengebirge, Dritte Abtheilung: der Geschichte der Deutschen Labyrinthodonten Archegosaurus. Berlin: G. Reimer, 74 pp.

- ↑ Owen, R. (1861): Palaeontology, or a Systematic Summary of Extinct Animals and their Geological Relations. Adam and Charles Black, Edinburgh, pages 1—463

- 1 2 3 Watson, D. M. S. (1 January 1920). “The Structure, Evolution and Origin of the Amphibia. The "Orders' Rachitomi and Stereospondyli” (PDF). Philosophical Transactions of the Royal Society B. 209 (360–371): 1—73. DOI:10.1098/rstb.1920.0001.

- ↑ A. S. Romer (1947): Review of the Labyrinthodontia. Bulletin of the Museum of Comparative Zoology no 99 (1): pp 1—368, cited in The Paleobiology Database: Labyrinthodontia, Amphibia — Apsidospondyli

- ↑ Cope E. D. 1868. Synopsis of the extinct Batrachia of North America. Proceedings of The Academy of Natural Sciences of Philadelphia: pp 208—221

- ↑ Case, E. C. (1946). “A Census of the determinable Genera of Stegocephalia”. Transactions of the American Philosophical Society. 35 (4): 325—420. DOI:10.2307/1005567.

- 1 2

- Colbert, E. H., (1969), Evolution of the Vertebrates, John Wiley & Sons Inc (2nd ed.)

- ↑ Daly, E. (1973): A Lower Permian vertebrate fauna from southern Oklahoma. Journal of Paleontology no 47(3): pages 562—589

- ↑ Carroll, R. L. (1988), Vertebrate Paleontology and Evolution, WH Freeman & Co.

- 1 2 Hildebrand, M. & G. E. Goslow, Jr. Principal ill. Viola Hildebrand. Analysis of vertebrate structure. — New York : Wiley, 2001. — P. 429. — ISBN 0-471-29505-1.

- ↑ Buell, Donald R. Prothero ; with original illustrations by Carl. Evolution : what the fossils say and why it matters. — New York : Columbia University Press, 2007. — P. 224. — ISBN 0231139624.

- ↑ Carroll, R. L. (1997): Patterns and Processes of Vertebrate Evolution. Cambridge University Press, Cambridge. 464 pages

Ссылки

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .