| Гепарин | |

|---|---|

| Heparinum | |

Гепарин | |

| Химическое соединение | |

| ИЮПАК | см. Химическое строение |

| Брутто-формула | C12H19NO20S3 |

| CAS | 9005-49-6 |

| PubChem | 772 |

| DrugBank | 01109 |

| Классификация | |

| Фармакол. группа | Антикоагулянт прямого действия |

| АТХ | B01AB01 C05BA03 S01XA14 |

| Лекарственные формы | |

| раствор для инъекций, мазь | |

| Другие названия | |

| «Heparinum», «Liquaemin», «Pularin», «Thromboliquine», «Vetren» и др. | |

Гепари́н (от др.-греч. ἧπαρ — печень) — кислый серосодержащий гликозаминогликан; впервые выделен из печени. В клинической практике известен как прямой антикоагулянт, то есть как вещество, препятствующее свёртыванию крови. Применяется для профилактики и терапии тромбоэмболических заболеваний, при операциях на сердце и кровеносных сосудах, для поддержания жидкого состояния крови в аппаратах искусственного кровообращения и гемодиализа, а также для предотвращения свёртывания крови при лабораторных исследованиях. Синтезируется в тучных клетках, скопления которых находятся в органах животных, особенно в печени, лёгких, стенках сосудов.

История открытия

Открытие гепарина датируется 1916 годом. В этом году его совершенно случайно открыл тогда ещё студент медицинского факультета Университета Джонса Хопкинса (Балтимор, США), Джей Маклин (англ. J. McLean). Профессор кафедры физиологии Уильям Хауэлл дал задание своему ученику изучить тромбопластическую активность человеческого организма. Маклин стал исследовать липоиды-фосфатиды печени (гепар-фосфатид) и сердца (куорин). Исследуя гепар-фосфатиды, Маклин заметил, что они не только не повышают свёртывание крови, а наоборот, проявляют антикоагулянтную активность. Наблюдения Маклина были опубликованы в Американском журнале физиологии в 1916 году (т. 41, с. 250)[1].

Химическое строение

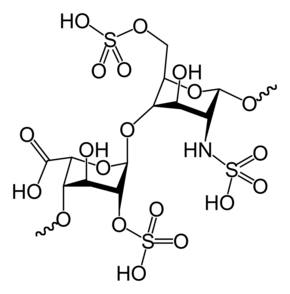

Гепарин относится к семейству гликозаминогликанов; его молекула представлена несколькими полисахаридными цепями, связанными с общим белковым ядром. Белковое ядро же включает в свой состав в основном остатки двух аминокислот: серина и глицина. Приблизительно две трети сериновых остатков как раз и связывается с полисахаридными цепями. В основе последних лежит цепочка из повторяющихся дисахаридов — α-D-глюкозамин и уроновая кислоты, соединённые 1—4 гликозидными связями. Большинство остатков α-D-глюкозамина сульфатировано по амино- и гидроксильной группе; небольшая часть аминогрупп м. б. ацетилирована. Звенья уроновой кислоты представляют собой остатки L-идуроновой кислоты (~90 %) или эпимерные остатки D-глюкуроновой кислоты (~10 %). Благодаря наличию значительного количества отрицательно заряженных сульфатных и карбоксильных групп молекула гепарина представляет собой сильный природный полианион, способный к образованию комплексов со многими белковыми и синтетическими соединениями поликатионной природы, несущими суммарный положительный заряд.

Длина полисахаридных цепей эндогенного гепарина может быть разной, а, значит, и молекулярная масса его тоже колеблется в широких пределах — от 3000 до 40 000 дальтонов. Средняя молекулярная масса «коммерческих» гепаринов, используемых в качестве лекарственных препаратов, колеблется в более узких пределах — от 12 000 до 16 000 дальтонов. В последнее время была получена группа низкомолекулярных гепаринов, обладающая дополнительными свойствами.

Часто количество гепарина измеряется в единицах действия (ЕД) по его физиологической активности — способности предотвращать свёртывание плазмы крови. Одна единица действия равна 0,0077 мг международного стандарта гепарина (в 1 мг препарата 130 ЕД)[2].

Биосинтез

Субстратами для биосинтеза гепарина являются глюкоза и неорганический сульфат. Присоединение сульфатных групп осуществляется после полимеризации, но некоторые учёные (Rice et al, 1967) предполагают, что сульфатирование происходит на более ранних этапах, то есть ещё на уровне низкомолекулярных предшественников. Среди ферментов участвующих в биосинтезе гепарина выделяют различные гликозилтрансферазы, сульфотрансферазы, эпимеразы, многие из которых выделены в чистом виде. Есть ряд фактов, указывающих на то, что биосинтез гепарина происходит в тучных клетках:

- Гепарин обнаружен в гранулах тучных клеток.

- В самих тучных клетках содержатся ферменты, участвующие в биосинтезе кислых гликозаминогликанов.

- Меченые предшественники включаются в гепарин гранул тучных клеток, но предварительно меченый гепарин в последних не обнаруживается. Этот факт опровергает также версию, где тучные клетки рассматриваются всего лишь в качестве накопителей гепарина[3].

- Матрица для формирования гепарина — белок серглицин.

Физиологическая роль

В этом разделе не хватает ссылок на источники информации. |

Взаимодействие с антитромбином III

Считается, что гепарин реализует свою антикоагулянтную активность через активацию антитромбина III. Гепарин, обладая большим суммарным отрицательным зарядом, связывается со специфическими катионными участками антитромбина III, в результате конформация молекулы последней меняется, и антитромбин III приобретает возможность инактивировать факторы свёртывания (II, IX, X, XI, XII), калликреин, сериновые протеазы.

Взаимодействие с липопротеинлипазой

Обнаружено, что гепарин способен проявлять гиполипидемическое действие, повышая активность липопротеинлипазы. Липопротеинлипаза с помощью протеогликановых цепей гепарин-сульфата связывается со стенкой капилляров. В большом количестве липопротеинлипаза содержится в сердце, жировой ткани, селезёнке, лёгких, мозговом веществе почек, диафрагме, молочных железах; в крови липопротеинлипаза почти не содержится. Так вот после введения гепарина незначительно увеличивается концентрация липопротеинлипазы в крови, видимо гепарин высвобождает её в кровеносное русло.[стиль]

Гепарин в фармакологии

В этом разделе не хватает ссылок на источники информации. |

Фармакодинамика

Гепарин, вводимый в человеческий организм, действует так же, как и эндогенный: активирует антитромбин III и липопротеинлипазу.

Фармакокинетика

Эффект после введения гепарина развивается довольно быстро, но продолжается в течение короткого времени. Так, при однократном внутривенном введении угнетение свёртывания наступает сразу и продолжается около 4—5 часов, при внутримышечном введении действие гепарина проявляется спустя 15—30 минут и продолжается до 6 часов, при введении в подкожную клетчатку эффект наступает через 40—60 минут и длится 8 часов. За счёт большой молекулярной массы гепарин плохо проникает через гемато-плацентарный барьер. Период полувыведения 30—60 минут.

Противосвёртывающий эффект гепарина усиливается при одновременном применении других антикоагулянтов, антиагрегантов и НПВС. Алкалоиды спорыньи, тироксин, тетрациклин, антигистаминные средства, никотин способны снижать противосвёртывающий потенциал гепарина.

Получение

Для лечебных целей гепарин получают из печени, лёгких и слизистой оболочки кишечника крупного рогатого скота.

Показания

Профилактика и терапия тромбоэмболических заболеваний и их осложнений, тромбообразования при операциях на сердце и кровеносных сосудах, при остром инфаркте миокарда. Также для поддержания жидкого состояния крови в аппаратах искусственного кровообращения и гемодиализа, для предотвращения свёртывания крови при лабораторных исследованиях, тромбозе глубоких вен.

Побочное действие

Гепарин способен вызывать побочное действие со стороны различных систем организма:

- Действуя на свёртывающую систему, гепарин способен спровоцировать тромбоцитопению, желудочно-кишечные кровотечения, кровотечение в месте введения, в областях, подвергающихся давлению, из операционных ран, а также кровоизлияния в других органах.

- Со стороны пищеварительной системы отмечается тошнота, снижение аппетита, рвота, диарея, повышение активности печёночных трансаминаз.

- Возможны также аллергические реакции: гиперемия кожи, кожный зуд, лихорадка, крапивница, ринит, бронхоспазм, коллапс, анафилактический шок.

- При длительном применении побочное действие выявляется и со стороны костно-мышечной системы: остеопороз, спонтанные переломы.

Прочие: преходящая алопеция, гипоальдостеронизм.

Безопасность

Препараты гепарина производятся из природного сырья, и стандартизация их не во всех случаях проводится должным образом. В марте 2010 года появились сообщения о серьёзных побочных последствиях от применения гепарина в Китае, США и Германии[4].

Противопоказания

Различные заболевания, сопровождающиеся замедлением свёртывания крови; геморрагические диатезы; геморрагический инсульт; кровотечения любой локализации (кроме геморрагий при эмболическом инфаркте лёгких и почек); тяжёлые нарушения функций почек и печени.

Форма выпуска

Выпускается гепарин в виде натриевой соли в герметически закрытых флаконах и ампулах по 5 мл с активностью 5000 ЕД в 1 мл. За рубежом производят также кальциевую соль гепарина — кальципарин. Последний выпускается в виде водного раствора, содержащего в 1 мл 25000 ЕД. Специальные шприцы содержат 0,2 мл раствора (5000 ЕД).

Режим дозирования

Режим дозирования индивидуален, зависит от применяемой лекарственной формы, показаний, клинической ситуации и возраста пациента.[5]

- При остром инфаркте миокарда рекомендуется уже в условиях оказания скорой помощи вводить гепарин внутривенно в дозе 15 000—20 000 ЕД и продолжать в условиях стационара минимум 5—6 дней подкожное введение в дозе 40 000 ЕД в сутки (через каждые 4—6—8 часов часа по 5000—10 000 ЕД).

- При периферических тромбозах вводят сначала 5000 ЕД гепарина внутривенно, затем 30 000—40 000 ЕД/сут 3—6 раз в сутки подкожно или через инфузомат из расчёта 18 ед/(кг·ч) под контролем АЧТВ;

- Для профилактики тромбоэмболий гепарин вводят по 5000 ЕД подкожно 1—2 раза в сутки в пред- и постоперационный период.

- При массивных тромбозах лёгочной артерии препарат вводят капельно в дозе 40 000—60 000 ЕД в течение 4—6 часов, затем переходят на внутримышечное введение по 40 000 ЕД в сутки.

- При прямом переливании крови гепарин вводят в вену донора по 7500—10 000 ЕД.

См. также

Литература

- Рынок препаратов группы ГЕПАРИНА находится в стадии становления. Статья в еженедельнике Аптека, 2001.

- Лекарственные средства: В 2 т. Т. 1. — 14-е изд., перераб., испр. и доп.— М.: ООО «Издательство Новая волна»: Издатель С. Б. Дивов, 2002. — 540 с., 8 с. ил. ISBN 5-7864-0128-6.

Примечания

- ↑ Бокарев И. Н., Попова Л. В. Опыт применения низкомолекулярных гепаринов при лечении тромбоза глубоких вен (рус.) // Трудный пациент. — 2008. — Т. 6, вып. 10. — С. 42—48. — ISSN 2074-1995.

- ↑ Першин Г. Н., Гвоздева Е. И. Учебник фармакологии. — М.: Медгиз, 1961. — 405 с.

- ↑ Lidholt K., Lindahl U. Biosynthesis of heparin. The D-glucuronosyl- and N-acetyl-D-glucosaminyltransferase reactions and their relation to polymer modification (англ.) // Biochemical Journal. — 1992. — 1 October (vol. 287, no. 1). — P. 21—29. — ISSN 0264-6021. — PMID 1417774.

- ↑ От препарата «Гепарин» умирают люди. novosti.ua. Проверено 23 октября 2017.

- ↑ Francis C. W., Kaplan K. L. Chapter 21. Principles of Antithrombotic Therapy // Williams Hematology / Lichtman M. A., Beutler E., Kipps T. J., et al. — 7th. — 2006. — ISBN 978-0071435918.

Ссылки

- ГЕПАРИН-НАТРИЙ БРАУН. Описание препарата в справочнике Видаль.

- Антитромботические средства в Проекте распоряжения Правительства РФ от 23 сентября 2011 г. о ЖНВЛП (недоступная ссылка)

- О профилактическом применении гепаринов у больных отделений интенсивной терапии. Результаты исследования PROTECT

- Клинико-экономическая оценка профилактики низкомолекулярными гепаринами венозных тромбоэмболических осложнений в хирургии

- Перевод пациента с гепарина на бивалирудин перед проведением первичной ангиопластики оказывает благотворное влияние (недоступная ссылка)

Для улучшения этой статьи по фармакологии желательно: |

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .