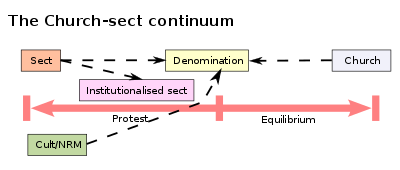

Социологи приводят различные классификации религиозных движений. Наиболее широко используемой классификацией в социологии религии является типология «секта-церковь». Эта типология определяет, что церковь, экклесия, деноминация и секта образуют континуум с уменьшением влияния на общество. Сектами являются отмежевавшиеся группы, находящиеся в напряжённых отношениях с обществом.

Культы и новые религиозные движения выходят за рамки этого континуума и в отличие от вышеупомянутых групп часто обладают новым учением. Они были классифицированы по их отношению к обществу и уровню вовлечённости своих сторонников.

Социологическая типология «секта-церковь»

Типология «секта-церковь» берёт своё начало в трудах немецкого социолога Макса Вебера и немецкого теолога Эрнста Трёльча. Основной предпосылкой складывания типологии является то, что существует континуум, согласно которому религия эволюционирует, начиная с противостоящей всем секты к поддерживающей ровные отношения с обществом церкви. Помимо этого континуума существует несколько дополнительных типов, каждый из которых обсуждается в социологии религии особо.[1]

Различные религиозные группы часто классифицируются в социологии религии как идеальные типы[2]. Макс Вебер впервые употребил этот метод в 1905 году в своём знаменитом труде «Протестантская этика и дух капитализма», где в качестве первичного типологического критерия выбрал форму членства в религиозном объединении, которую связывает со степенью этической строгости, предъявляемой к членам[1]:

- сознательное — добровольная принадлежность к религиозной общине с полным пониманием всех прав и обязанностей.

- несознательное — принадлежность к религиозной общине по причине принадлежности родителей без выражения своего желания и воли.

Некоторое время спустя в 1910—1914 и 1919—1920 годах, под влиянием Эрнста Трёльча, в своём другом знаменитом труде «Хозяйство и общество» Макс Вебер значительно расширил количество признаков церкви и секты и критериев их типологизации. Однако наибольшее внимание Вебер уделил харизме, которая у него и стала основным критерием для различения церкви и секты[1].

Он выделял два вида харизмы[1][3]:

- институализированная

- индивидуальная

Идеальные типы являются наиболее чистыми примерами категорий. Ввиду существования различий между религиями, важно, насколько близко они на самом деле будут придерживаться своего идеального типа, потому что от этого будет зависеть их классификация[1].

Церковь и экклесия

Под церковью в классификации религий понимается организация, которая имеет широкий религиозный охват (универсальная церковь[4]). Она является хранительницей религиозных традиций для всех членов общества, в котором она находится, и не терпит никакого соперничества. Она также старается обеспечить единство религиозного мировоззрения своих приверженцев и как правило встраивается в политическую и экономическую структуру общества.

Рональд Джонстон даёт следующие семь признаков церкви:[5]

- Стремление к всеохватности (включает всех членов данного общества в свои ряды и имеет сильную склонность к уравниванию «гражданства» и «членства»).

- Обладает религиозной монополией и старается устранить соперников.

- Очень тесно связана с государственной (светской) властью, что приводит к взаимопроникновению и взаимораспределению обязанностей.

- Обладает сложной и разветвлённой иерархией в управлении и разделении труда.

- Имеет штат профессионального духовенства, обладающего необходимым образованием и каноническим рукоположением.

- Обеспечивает приток новых членов путём естественного воспроизводства и социализации детей приверженцев.

- Допускается внутреннее размежевание членов (например, монашеский орден) без цели образовать новую религию.

Классический пример церкви — это Христианская церковь как государственная церковь Римской империи. Таким образом, Восточные православные церкви и Римско-католическая церковь исторически являются результатом разделения на деноминации.

Ислам по классификации является церковью в самом строгом смысле, поскольку в большинстве стран Ближнего Востока он существует слитно с государством. Например, в Саудовской Аравии и Исламской Республике Иран. Управление в этих странах строго упорядочивается религиозным правом (толкование салафитов из шариата в случае Саудовской Аравии), которое или существует слитно со светским, или же религиозное право преобладает. Например, Основной низам правления Саудовской Аравии гласит: «Конституция — Книга Всевышнего Аллаха и сунна Его Пророка, да благословит его Аллах»[6].

Из всех признаков типа церковь, выделенных Рональдом Джонстоном, исламу, в целом, не хватает только рукоположения в священники и строгой иерархии, хотя и духовенство и иерархия у суннитов как таковые существуют в виде мулл, муфтиев и улемов. А у шиитского ислама есть профессиональные духовенство во главе с великим аятоллой.

Тип экклесия является несколько видоизменённой церковью, включает в себя все признаки с той лишь разницей, что не имеет такого же охвата приверженцев и является одним из нескольких религиозных объединений. Государственные церкви некоторых стран как раз и являются экклесиями.[4] Социологи Говард Беккер и Леопольд фон Визе считали, что

Социальная структура, известная как «экклесия», представляет собой преимущественно консервативное образование, не вступающее в открытый конфликт с секулярными моментами общественной жизни, открыто универсальное в своих целях… В своем полном развитии экклесия пытается слиться с государством и с господствующими классами и стремится установить контроль над личностью каждого индивида. Члены экклесии принадлежат к ней от рождения, им не нужно вступать в неё. Однако это социальная структура, в чём-то родственная нации или государству, ни в коем смысле не выбираемая… Экклесия по своей природе придает огромное значение молитвам, которые она отправляет, системе вероучения, которая ею сформулирована, официальному управлению совершением богослужений и образованием со стороны духовной иерархии. Экклесия как внутрисоциальная структура тесно слита с национальными и экономическими интересами; поскольку это паттерн большинства, сама её сущность вынуждает её подгонять свою этику под этику секулярного мира; она должна представлять мораль респектабельного большинства[7].

Деноминация

Деноминация в континууме располагается между церковью и сектой. Деноминация возникает тогда, когда церковь теряет свою монополию в обществе. С другой стороны, как указал Хельмут Ричард Нибур, деноминация является итогом перерождения секты после смерти её основателя, когда изоляционизм и элитарность уступают место готовности принять в свои ряды всех, кто разделяет вероучение; также утрачивает своё значение принцип добровольности вступления в секту, поскольку секты, существующие уже не один десяток лет, пополняются преимущественно детьми единоверцев; управление в секте со временем также уподобляется церковному; кроме того, происходит догматизация вероучения[8]. Деноминация является лишь одной из многих религий.

Когда церковь и/или секта перерождается в деноминацию, она теряет старые и приобретает новые признаки. Рональд Джонстон выделяет следующие:

- похожа на церковь, но, в отличие от секты, находится в хороших отношениях с государственной власть и, временами, может даже пытаться влиять на правительство.

- старается поддерживать терпимые и, обычно, довольно дружеские отношения с другими религиями в рамках религиозного плюрализма.

- рассчитывает на естественное воспроизводство приверженцев, но также и привлекает новообращённых; некоторые проводят усиленную евангелизацию.

- полагает, что вероучение и обрядность следует изменять и обновлять осторожно; присутствует терпимость к внутрибогословским спорам и разномыслию.

- следует принятому постепенному проведению богослужения и соответствующих обрядов, в которых отсутствует самопроизвольный всплеск эмоций.

- производится образовательная подготовка и обустройство профессионального духовенства, которое в свою очередь обязано соответствовать принятым внутри общины требованиям

- одобряет менее широкое участие членов в жизни общины, чем секта, но больше, чем церковь

- социальный состав неоднороден и часто колеблется от среднего до высшего классов

Большинство христианских религиозных новообразований, возникших в ходе Реформации (лютеранство, англиканство, реформатство), и их отпочкования (методизм, баптизм) относятся к деноминациям.

Секта

В социологии секта определяется как новая религиозная группа, возникшая из-за несогласия с материнской деноминацией или религией. Причиной для разногласий в общем случае являются обвинения материнской деноминации в вероотступничестве и ереси, порицания либеральных веяний в её развитии и пропаганда большей консервативности и возвращения к первоначальной «чистоте».

Лидеры сектантских движений (то есть основатели новой секты), как правило, приходят в материнскую деноминацию из более низких социальных слоёв, чем её присутствующие члены, у которых нет причин стремиться к каким-то переменам, а значит поддаваться сектантским (сепаратистским) настроениям. Ряд исследователей полагает, что при возникновении секты большую роль играет социальная стратификация, где отражаются стремления членов с более низким социальным статусом повысить его. Причём это устремление позже может быть включено в доктрину новой секты (например, отвращение к драгоценностям, украшениям и другим атрибутам богатства).

После своего рождения секта может пойти по одному из трёх путей:

- распад

- институционализация

- перерождение в деноминацию

Если секта начнёт терять своих членов, то она со временем распадается. Если членство, наоборот, увеличится, то секта будет вынуждена эволюционировать в сторону деноминации (бюрократический штат, ясность вероучения), если хочет поддерживать порядок в своих рядах. И даже если прироста членов не будет, или рост численности будет невелик, упорядоченные правила будут будут регулировать деятельность и поведение состоящих членов, потому то размытость правил является одной из причин непредсказуемости сект. А усвоение сектой признаков и черт деноминации может включить секту к этот тип религиозного объединения. Однако, если же секта сохранит стихийность и непредсказуемость, как и отношение противостояния с окружающим миром, то это приведёт к её институционализации. А институциональная секта находится на полпути между сектой и деноминацией и обладают признаками обоих типов. Институциональные секты: Церковь Христа (Филиппины), амиши и Хуттеритес.

Большинство из известных сегодня в США деноминаций возникли как секты, вырвавшиеся из своей деноминации (или церквей, как в случае с лютеранством и англиканством), как например методисты, баптисты и адвентисты седьмого дня.

Культы и новые религиозные движения

Согласно социологической типологии культы (англ. cults), как и секты, это новые религиозные группы, но в отличие от сект, они могут образоваться не отрываясь от одна религиозная группа от другой, хотя и это не всегда так. Главный отличительный признак культов по сравнению с сектами заключается в том, что они не стремятся вернуться к истокам (к «первозданной чистоте») религиозной традиции, в рамках которой они зародились. Скорее они готовы окунуться в нечто совершенно новое (новое откровение, новая истина) или по-своему осмыслить нечто забытое или утерянное (например, потерянные писания или пророчества). Именно поэтому для культов (харизматический культ) свойственно иметь во главе харизматических лидеров («пророков новой истины»), чем для других религиозных движений и групп, который провозглашает новые или «утерянные» частицы «истины», которые в итоге становятся краеугольным камнем вероучения того или иного новообразовавшегося культа.

Культы, подобно сектам, часто заимствуют отдельные положения из существующих религиозных вероучений. Но и здесь разница заключается в том, что культы имеют синкретическую природу, заимствуя и синтезируя на свой лад самые различные, в том числе эзотерические и оккультные доктрины, из самых различных источников. Культы склонны подчёркивать индивидуальность и индивидуальный мир в человеке.

Культы, как и секты, способны эволюционировать в деноминацию. Развиваясь, они создают бюрократический штат и приобретают многие черты деноминации. Некоторые учёные не считают правильным придавать статус деноминации культам, потому что многие из них продолжают сохранять свою эзотеричность и замкнутость. Но, например, в США «Христианская наука» и «Нация ислама» зарождались как культы, но сегодня скорее могут называться деноминациями.

Критика

Религиовед патер-иезуит Джон Салиба отмечает, что многочисленные попытки составить классификацию и типологизацию культов и / или сект, но приходит к выводу, что те существенные расхождения, которые имеют место у этих групп в вероучении, религиозной практике и целях, не позволяют выстроить простую классификацию, которая бы получила всеобщее одобрение в научном мире. Он также утверждает, что приток на Запад восточных религиозных систем, в том числе даосизма, конфуцианства и синтоизма, которые не вписываются в привычные рамки классической цепочки «церковь-деноминация-секта-культ», лишь усугубляет типологические трудности исследователей.[9]

Культы и/или новые религиозные движения

Концепция Старка-Бейнбриджа

Американские социологи религии Родни Старк и Уильям Бейнбридж[10] выделяют три вида культов, используя в качестве классификации 2 уровня — организации и уровень клиента (или приверженца):[10][11][12]

- Аудиторные культы (англ. Audience cults) (не имеет чётких организационных очертаний, потому что участники не придают большого знания сплочённости)

- Клиентские (клиентурные) культы (англ. Client cults) (в этом случае услугодатель показывает высокий уровень сплочённости, в отличие от своих клиентов. Клиентские культы внедряются в неприхотливую социальную сеть, через которую люди обмениваются товарами и услугами. Взаимоотношения между клиентом и лидером клиентского культа подобны взаимоотношениям пациента с психиатром)

- Культовые движения (англ. Cult movements) (проявляется в стремлении культа предоставлять услуги, отвечающие всем духовным потребностям членов, хотя они и значительно отличаются по степени своего назначения использования — сосредоточивание приверженцев, времени и усилий.)

Нидерландский социолог Пол Шнабель в своей докторской диссертации утверждал, что Церковь саентологии возникла из аудиторного культа (читательская аудитория книг Рона Хаббарда Дианетика: современная наука душевного здоровья и фантастических статей в журнале Astounding Science Fiction и других, которые ей предшествовали), затем переродилась в клиентский культ дианетики и, наконец, в культовое движение в виде нынешней Церкви саентологии[13]

Концепция Роя Уоллиса

Британский социолог религии Рой Уоллис предложил свою концепцию разграничения сект и культов.

Рой Уоллис утверждал, что в плане типологических различий нас в основном интересуют два простых вопроса:[14]

- в какой степени идеология считает себя единственно правильной или единственно легитимной (а не одной из плюралистических точек зрения);

- в какой степени идеологию рассматривают как приемлемую и уважаемую (а не девиантную) в окружающем обществе.

Уоллис считает, что одним из основных признаков культа является «эпистемологический индивидуализм», под которым он подразумевал, что «культ не имеет полной власти над решением отдельного приверженца». Культы, согласно Рою Уоллису, как правило описываются как «сосредоточенные на заботах людей, слабо структурированые, толерантные, не исключительные», предъявляют «несколько требований к членам», не имея «чёткого разграничения между членами и не членами», со «стремительной сменой членства», а также мимолётные коллективы с расплывчатыми границами и зыбкой системой веры. Уоллис утверждает, что культ порождает «культовая среда». Уоллис отличает культы от сект, утверждая, что всё дело в «эпистемологическом индивидуализме»: секты обладают некоторым средоточием власти для законного присвоения ереси. По Уоллису, «секты имеют притязания на право обладания исключительного и льготного доступа к истине или спасению, будь то коллективное спасение, а любые действия членов вне коллектива рассматриваются как совершённые „по ошибке“»[15].

В целом типологическая концепция Уоллиса нашла отражение в его монографии «Простейшие формы жизни новых религий» (англ. The Elementary Forms of the New Religious Life) и построена на признаке восприятия новыми религиозными движениями окружающего мира[10][11][16][17]:

- Мироутверждающие, поддерживающие существующий общественный порядок (англ. World-affirming movements). Могут не обладать чётко выстроенной системой обрядов и вероучения. Могут не обладать многими признаками религиозного движения. Они утверждают, что располагают средствами, которые позволят людям раскрыть заложенный внутри них «скрытый потенциал». В качестве примера такого типа нового религиозного движения Рой Уоллис приводит саентологию, ЭСТ тренинги Вернера Эрхарда и Трансцендентальную медитацию.

- Миротерпимые, приспособившиеся к существующему общественному порядку (англ. World-accommodating movements). Движения этого типа проводят чёткие границы между мирской и духовной жизнью. Они или совсем не оказывают влияния на своих приверженцев, или оказывают его очень слабо. В отличие от первого и третьего, этот тип приспосабливается к сложившимся общественным отношениям, но не стремится ни признавать, ни отвергать их.

- Мироотрицающие, отвергающие существующий общественный порядок (англ. World-rejecting movements). Движения этого типа рассматривают сложившиеся в мире общественные отношения как искажения и извращения божественного промысла. Эти новые религиозные движения рассматривают мир как зло или по крайней мере как излишне материалистичный. Они могут придерживаться хилиастических (милленаристических) взглядов. Международное общество сознания Кришны, Церковь объединения, Брахма кумарис и «Дети Бога» являются яркими представителями этого типа.

См. также

Примечания

- 1 2 3 4 5 Васильева, Е. Н. Типология «церковь-секта» Вебера-Трёльча и её развитие в западном и отечественном религиоведении : автореферат дис. … кандидата философских наук : 09.00.13 / Васильева Елена Николаевна; Место защиты: Ин-т философии РАН. — Москва, 2008. — С.13 — 15.

- ↑ Васильева Е. Н. Идеальный и конструктивный типы: грани различия // Альманах современной науки и образования. Тамбов: «Грамота», 2008. № 4 (11): Педагогика, психология, социология и методика их преподавания. В 2 ч. Ч. 2. С. 48-50.

- ↑ Глава IV. Социологические теории религии // Гараджа В. И. Социология религии: Учеб. пособие для студентов и аспирантов гуманитарных специальностей. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2005. — 348 с. — (Классический университетский учебник). ISBN 5-16-002026-8 — С. 151—169

- 1 2 Социальные формы организации религии // Волков Ю. Г., Добреньков В. И., Нечипуренко В. Н., Попов А. В. Социология: Учебник / Под ред. проф. Ю. Г. Волкова. — Изд. 2-е, испр. и доп. — М.: Гардарики, 2003. — 512 с.

- ↑ Ronald L. Johnstone. Religion in Society: A Sociology of Religion. Upper Sadle River, New Jersey: Prentice Hall. 1997. — P. 434 ISBN 0131884077

- ↑ The Basic Law // Saudi Arabia Information

- ↑ Leopold von Wiese, Becker H. Systematic Sociology. — Wiley, 1932. — P. 624—625. Цит. по Волков Ю. Г., Добреньков В. И., Нечипуренко В. Н., Попов А. В. Социология: Учебник/Под ред. проф. Ю. Г. Волкова. — Изд. 2-е, испр. и доп. — М.: Гардарики, 2003. — 512 с.

- ↑ Васильева Е. Н. Теория «церковь-секта»: от М. Вебера до наших дней // Электронный научный журнал «Исследовано в России». — 2007-01-01. — DOI:10.13140/2.1.5099.0725.

- ↑ Saliba, John A. Understanding New Religious Movements. — Rowman & Littlefield, 2003. — P. 5-24. ISBN 0-7591-0356-9

- 1 2 3 Bromley, David. «New Religious Movements». // Encyclopedia of Religion and Society edited by William H. Swatos, Jr. Editor. Rowman & Littlefield, 1998

- 1 2 Saliba, John A. Understanding new religious movements second edition Rowman & Littlefield — P. 140—141 ISBN 0-7591-0356-9

- ↑ Мартинович, 2010, с. 296-297.

- ↑

Саентология это полностью сложившееся новое культовое движение […] Саентология произросла из клиентского культа (дианетика) и аудиторного культа (книжек Хаббарда)

Оригинальный текст (англ.)"Scientology is a fully developed innovative cult movement [...] Scientology grew out of a client cult (Dianetic) and an audience cult (Hubbard's books)"Оригинальный текст (нид.)"Scientology is een volledig ontwikkelde innovatieve cult movement [...] Scientology is voortgekomen uit een client cult (Dianetics) en een audience cult (de boeken van Hubbard)."

Schnabel, Paul. Between stigma and charisma: new religious movements and mental health = Tussen stigma en charisma: nieuwe religieuze bewegingen en geestelijke volksgezondheid. — Deventer—Rotterdam: Van Loghum Slaterus, Erasmus University Faculty of Medicine, 1982. — Vol. Ph.D. thesis. — P. 82, 84-88. — ISBN 90-6001-746-3. - ↑ Steve Bruce. Roy Wallis // Encyclopedia of religion and society / William H. Swatos, Jr., editor ; Peter Kivisto, associate editor ; Barbara J. Denison, James McClenon, assistant editors. — Walnut Creek, Calif.: AltaMira Press, 1998. — P. 546. — xiv, 590 p. — ISBN 0-7619-8956-0.

- ↑

- Wallis, Roy Scientology: Therapeutic Cult to Religious Sect // Sociology. — 1975 — Vol. 9. — No. 1. — P. 89-100

- Wallis, Roy The Road to Total Freedom: A Sociological analysis of Scientology. — Columbia University Press, 1976. ISBN 0-231-04200-0

- ↑

- Wallis, Roy. «Sex, Violence, and Religion». // Wallis, Roy Sociological theory, religion, and collective action. Belfast: Queen’s University. — P. 79-99.

- Roy Wallis The elementary forms of the new religious life. London: Routledge & Kegan Paul. — 1984. — P. 10-39

- ↑ Björkqvist, K. «World-rejection, world-affirmation, and goal displacement: some aspects of change in three new religions movements of Hindu origin.». Архивировано 14 апреля 2013 года. N. Holm (ed.), Encounter with India: studies in neohinduism. — Turku:Åbo Akademi University Press, 1990. — P. 79-99.

Литература

- российская

- Е.И. Аринин, О.В. Арсенина, Е.Г. Балагушкин, Е.Н. Васильева, Е.В. Зайцев, И.Я. Кантеров, А.В. Кондратьев, П.Н. Костылев, А.И. Кожелев, А.Н. Лещинский, Н.М. Маркова, Е.М. Мирошникова, А.Е. Себенцов, М.Ю. Смирнов, Тахаси Санами, М.О. Шахов, М.В. Шишкина, Е.С. Элбакян, И.Н. Яблоков. Классификация религий и типология религиозных организаций / Кантеров И. Я., Элбакян Е. С., Яблоков И. Н., Ситников М. Н.. — М.: АТиСО, 2008. — 214 с. — (Сборник статей научно-практической конференции. МГУ им. М.В. Ломоносова, 20 марта 2008).

- Итоговый документ, принятый участниками научно-практической конференции «Классификация религий и типология религиозных организаций». МГУ им. М. В. Ломоносова, 20 марта 2008 г. Оргкомитет Конференции, 20 марта 2008 года. Москва // Портал-Credo.ru, 3 апреля 2008, 11:47

- Васильева Е. Н. Типология «церковь-секта» Вебера-Трёльча и её развитие в западном и отечественном религиоведении : автореферат дис. … кандидата философских наук : 09.00.13 / Васильева Елена Николаевна; Место защиты: Институт философии РАН. — М., 2008. — 32 с.

- Васильева Е. Н. «Культ» и «секта»: проблема разграничения // Религиоведение. — 2007. — № 3. — С. 86-92.

- Васильева Е. Н. Теория «церковь-секта»: от М.Вебера до наших дней //Электронный журнал «Исследовано в России», 114, 2007. — C. 1194—1210

- Васильева Е. Н. Церковь с точки зрения ортодоксального и неортодоксального богословия // Альманах современной науки и образования. Тамбов: «Грамота», 2007. № 2 (2): История, антропология, археология, этнография, краеведение, философия, теология, культурология, политология, юриспруденция и методика их преподавания. — С. 118—120.

- Васильева Е. Н. Методология типологизации религиозных объединений: М. Вебер, Э. Трёльч, Г. Беккер // Классификация религий и типология религиозных объединений. — М., 2008. — С. 163—176.

- Васильева Е. Н. Секта как социологическая и политическая категория // Религия в современном обществе: Материалы международной научно-практической конференции, 2-3 февраля 2009 г. — М., 2009. — С. 140—151.

- Васильева Е. Н. Теоретические аспекты вопроса о функционировании новых религиозных движений в современном обществе // Социальные функции религии в условиях модернизации общества: XXI век: : Междунар. научно-практич. конф. (г. Москва, 1 марта 2011 г.). — М.: АТиСО, 2011.

- Горохов С.А., Христов Т.Т. Религии народов мира. Учебное пособие. — «Проспект», 2013. — 584 с. — ISBN 9785392139170.

- Кантеров И. Я. Классификация религий и типология религиозных организаций — актуальная проблема теоретического и практического религиоведения // Классификация религий и типология религиозных организаций. М., 2008.

- Мартинович В. А. 3.4 Состояние нетрадиционной религиозности в современной Беларуси: типология, динамика распространения, деструктивный характер // Безопасность Беларуси в гуманитарной сфере: социокультурные и духовно-нравственные проблемы / О. А. Павловская [и др.]; под ред. О. А. Павловской; Нац. акад. наук Беларуси Ин-т философии. — Мн.: Беларус. навука, 2010. — С. 295-310. — 519 с. — ISBN 978-985-08-1172-1.

- Петрова Н. В. Типология религиозных организаций в контексте нетрадиционной религиозности. // © Нефтегазовое дело, 2005

- Смирнов М. Ю. Типология религиозных объединений как проблема социологии религии // Россия ― Восток ― Запад: Проблемы межкультурной коммуникации: сборник научных статей на основе докладов 4-й международной научной конференции, посвященной Году русского языка в Китае и 110-летию образования ДВГУ (Владивосток, 2-4 марта 2009 г.) / Отв. ред. С. М. Дударенок. В 2 ч. Ч. ΙΙ. История, философия, культура ― Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2009. — С. 359—363

- зарубежная

- Ayella, Marybeth F. Insane Therapy: Portrait of a Psychotherapy Cult,, 1998

- Bainbridge, William Sims, Satan’s Power: A Deviant Psychotherapy Cult, 1978

- Boland, Kim , Lindbloom, Gordon (Ph.D., Lewis & Clark College, Portland, Oregon) «Psychotherapy Cults: An Ethical Analysis» // Cultic Studies Journal, Vol. 9, No. 2

- Chryssides, George D., «New Religious Movements — Some problems of definition», Diskus, Internet Journal of Religion, 1997. Available online

- Tadeusz Doktòr (Warsaw University) A typology of new religious movements and its empirical indicators // The CESNUR, Center for Religious Studies and Research at Vilnius University, and New Religions Research and Information Center International Conference Vilnius, Lithuania, April 9-12 2003

- Hochman, John «Iatrogenic symptoms associated with a therapy cult: examination of an extinct 'new psychotherapy' with respect to psychiatric deterioration and 'brainwashing'». // Psychiatry. — 1984 Nov. — № 47(4). — 366—377 pp.

- Langone, Michael D., Ph.D. «Clinical Update on Cults», Psychiatric Times. — July 1996. — Vol. XIII. — Issue 7

- McGuire, Meredith B. Religion: the Social Context fifth edition (2002) ISBN 0-534-54126-7

- Mary McCormick Maaga Three Groups in One // Hearing the Voices of Jonestown. — Syracuse: Syracuse University Press, 1998

- Pilarzyk, Thomas ‘’The Origin, Development, and Decline of a Youth Culture Religion: An Application of the Sectarianization Theory’’ // «Review of Religious Research» 1978. — № 20 (1). — 33-37 pp.

- Singer, Margaret, Ph.D. and Janja Lalich, Ph.D.Crazy Therapies: What Are They? Do They Work?, 1996.

- Margaret Singer, Ph.D., Maurice K. Temerlin, Ph.D., and Michael D. Langone, Ph.D. «Psychotherapy Cults» // Cultic Studies Journal. — 1990. Volume 7. — Number 2. — 101—125 pp.

- William H. Swatos, Jr . Church sect theory // Encyclopedia of Religion and Society by Swatos (editor)

- Wallis, Roy Scientology: Therapeutic Cult to Religious Sect // Sociology, Vol. 9, No. 1, 89-100 (1975) abstract available online

- Wallis, Roy The Road to Total Freedom: A Sociological analysis of Scientology — Columbia University Press, 1976. ISBN 0-231-04200-0 available online (bad scan)

- Dent O. Church-Sect Typologies in the Description of Religious Groups // The Australian and New Zealand Journal of Sociology. — 1970. — V. 6. — P. 10-27;

- Moberg D. O. Potential Uses of the Church-Sect Typology in Comparative Religious Research // International Journal of Comparative Sociology. — 1961. — V. 2. — P. 47-58;

- Swatos W.H., Jr. Monopolism, pluralism, acceptance, and rejection an integrated model for church-sect theory // Review of Religious Research. — 1975. — V. 16. — P. 174—185;

- Swatos W. H., Jr. Weber or Troeltsch?: Methodology, Syndrome, and the Development of Church-Sect Theory // Journal for the Scientific Study of Religion. — 1976. — V. 15. 2. — P. 129—144;

- Lurkings E.H., the Reverend. The Social Sciences and the Work of the Church. Part II. VIII. Types of Christian Organization // The Expository Times. — 1971. — № 82. — P. 324—328.

- Berger S.D. The Sects and the Breakthrough into the Modern World: On the Centrality of the Sects in Weber’s Protest ant Ethic Thesis // The Sociological Quarterly. — 1971. — V. 12. — P. 486—499;

- Chapman M.D. Polytheism and personality: aspects of the intellectual relationship between Weber and Troeltsch // History of the Human Sciences. — 1993. — V. 6. 2. — P. 1-33;

- Steeman T.M. Church, Sect, Mysticism, Denomination: Periodical Aspects of Troeltsch’s Types // Sociological Analysis. 1975. — V.36. 3. — P. 181—204.

- Coleman J.A. Church-sect typology and organizational precariousness // Sociological Analysis. — 1968. — V. 29. — P. 55-66;

- Eister A.W. Toward a radical critique of church-sect typology // Journal for the Scientific Study of Religion. — 1967. — V. 6. — Р. 85-90;

- Goode E. Some Critical Observations on the Church-Sect Dimension // Journal for the Scientific Study of Religion. — 1967 б. — V. 6. 1. — P. 69-77;

- Johnson B. J. On Church and Sect // American Sociological Review. — 1963. — V. 28. 4. — Р. 539—549;

- Johnson B. A Critical Appraisal of Church-Sect Typology // American Sociological Review. — 1957. — V. 22. 1. — P. 88-92.

- Campbell B. A Typology of Cults // Sociological Analysis. 1978. V. 39. 39. P. 228—240;

- Campbell C. Clarifying the Cult // The British Journal of Sociology. — 1977. — V. 28. 3. — Р. 375—388;

- Nelson G.K. The concept ofcult // Sociological Review. — 1968. — V. 16. — P. 351—362.

- Encyclopedia of Religion (ed. by Lindsay Jones). 2th ed. Macmillan Reference USA, 2005. — V. 3. — P. 2084—2086;

- International Encyclopedia of the Social Sciences. N.Y., 1968. — V. 14. — P. 130—136;

- Hoult T.F. Dictionary of modern sociology. Totowa, 1969. P. 59, 90, 102, 115, 285.

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .