| Искандер-наме | |

|---|---|

| перс. اسکندرنامه | |

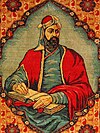

Искандер на охоте. | |

| Жанр | поэма |

| Автор | Низами Гянджеви |

| Язык оригинала | персидский |

| Дата написания | между 1194 и 1202 |

| Предыдущее | Семь красавиц |

| Электронная версия | |

«Искандер-наме́[1]» (перс. اسکندرنامه; по-русски также используются названия «Искендер-наме»[2], «Искандар-наме»[3] и другие) — пятая по счёту поэма классика персидской поэзии Низами Гянджеви из его сборника «Хамсе», написанная между 1194 и 1202 годами на персидском языке. Названия произведения переводится как «книга Александра»; поэма является творческой переработкой Низами различных сюжетов и легенд об Искандере — Александре Македонском. Произведение посвящено малеку Ахара Носрат-ал-Дин Бискин бин Мохаммаду[4] из династии Пишкинидов (1155—1231) грузинского происхождения, которые были вассалами курдов Шеддадидов Аррана[5].

Композиция

Поэма состоит из двух формально независимых частей, написанных рифмованными куплетами (в общей сложности их около 10 500[6]) и согласно метру «мотакареб» (аруз), которым написана поэма «Шахнаме»: «Шараф-наме» («Книга славы») и «Икбал-наме» или иначе «Кераб-наме» («Книга судьбы»). «Шараф-наме» описывает (на основе восточных легенд) жизнь и подвиги Искандера. «Икбал-наме» композиционно делится на два больших раздела, которые можно озаглавить как «Искандер-мудрец» и «Искандер-пророк»[4]. В первой части поэмы Искандер завоёвывает мир, во второй — осознаёт тщетность мира[2].

Время создания

Долгое время вызывало сомнения время создания поэмы и очерёдность её расположения внутри сборника «Хамсе». Однако в начале «Шараф-наме» Низами сказал, что ко времени написания тех строк уже он создал «три жемчужины» перед тем, как начать «новый орнамент», что подтвердило время создания. Кроме того, Низами оплакивает смерть Ширваншаха Аксатана, которому Низами посвятил поэму «Лейли и Маджнун», и адресует свои наставления его преемнику. Ко времени завершения поэмы власть династии Ширваншахов в Гяндже ослабла, поэтому Низами посвятил поэму малеку Ахара Носрат-аль-Дин Бискин бин Мохаммаду, которого Низами упоминает во введении к «Шараф-наме»[4].

Содержание

Образ Искандера у Низами отличается от исторического Александра Македонского; так, Искандер у Низами — идеальный правитель, полководец и мыслитель. В то же время Низами не умолчал о том, что Искандер вёл кровавые войны, взимал дань и нес страдания покорённым. Во второй части поэмы Искандер показан уже как учёный и пророк. Показаны глубокие познания героя в науке. Например, он обсуждает вопросы космогонии со знаменитыми греческими философами[1]. Божественный вестник говорит Искандеру, что тот удостоен сана пророка, и герой снова отправляется в путешествие, чтобы возвестить истину всему миру[3].

Основные эпизоды легенды об Александре, которые известны в мусульманской традиции, собраны в «Шараф-наме»: рождение Александра, его наследование македонского трона, война против чернокожих, которые захватили Египет, война с персами, закончившаяся поражением и смертью Дара (Дария III), женитьба Александра на дочери Дария и паломничество в Мекку[7]. Далее Низами рассказывает о пребывании Александра на Кавказе и его визите к царице Нусабе из Барды — города, который располагался в непосредственной близости от родного города Низами Гянджи, и её амазонках. Оттуда Александр направляется в Индию и Китай. В его отсутствие русы нападают на Кавказ и захватывают Барду, что они фактически сделали за двести лет до Низами, и берут в плен Нусабу[8]. Узнав об этом, Александр воюет с русами и одерживает победу. Шараф-наме завершается рассказом о неудачных поисках Александром воды вечной жизни[9].

В «Икбал-наме» Искандер дискуссирует с греческими и индийскими философами, и значительную часть текста составляют беседы, в которых семь греческих мудрецов рассказывают о своих идеях о сотворении мира[10].

Далее описываются четыре путешествия Искандера. Во время четвёртого путешествия Искандер попадает в страну с идеальным общественным устройством, где нет ни властей, ни притеснителей, ни богатых, ни бедных. Низами высказывает мысль, что возможно существование общества равных, которые не нуждаются в правителе[3]. Советский востоковед Е. Э. Бертельс в статье «Подготовка к юбилею Низами» представил описание этой страны предвосхищением появления Советского Союза[11].

Существенную часть поэмы составляют притчи, не имеющие прямого отношения к истории Александра. В завершение Низами рассказывает о конце жизни Александра и обстоятельствах смерти каждого из семи мудрецов[12]. В некоторых рукописях поэмы есть глава, посвящённая смерти самого Низами; возможно, это более поздняя вставка[13][14].

Переводы

На русский язык поэма была переведена К. А. Липскеровым в стихах, а также Е. Э. Бертельсом и А. К. Арендсом в прозе[4]. На азербайджанский язык «Искандер-наме» перевели Абдулла Шаиг («Шараф-наме») и Микаил Рзакулизаде («Икбал-наме»).

В искусстве

На постаменте памятника Низами Гянджеви в Баку, установленного в 1949 году, скульптором А. Хрюновым по эскизам художника Газанфара Халыкова[15] исполнен барельеф, изображающий героев поэмы — Искандера и царицы Барды Нушабе.

Азербайджанским художником Микаилом Абдуллаевым выполнены мозаичные панно на станции метро «Низами Гянджеви» бакинского метрополитена, изображающие героев поэмы.

В родном городе Низами, в Гяндже, у мавзолея поэта[16] азербайджанским скульптором Горхмазом Суджаддиновым воздвигнут 22-метровый многофигурный комплекс — монумент поэта, выполненный из полированного бордового гранита, окружённый отлитыми в бронзе фигурами героев произведений его «Хамсе»[17]. Одна из фигур изображает главного героя поэмы «Искандер-наме», Искандера[17].

- Барельеф c изображением Искандера и Нушабе на памятнике Низами в Баку

- Мозаичный рисунок «Нушабе и Искандер» на станции метро «Низами Гянджеви» в Баку. Художник Микаил Абдуллаев

Примечания

- 1 2 Статья „Низами Гянджеви“ // История всемирной литературы: В 9 томах. — АН СССР, 1983.

- 1 2 Крымский А. Е. Низамий // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1897. — Т. XXI. — С. 58.

- 1 2 3 Низами Гянджеви — статья из Большой советской энциклопедии. (автор: Бертельс А. Е.)

- 1 2 3 4 François de Blois. ESKANDAR-NĀMA OF NEŻĀMĪ (англ.). Iranica (December 15, 1998). Проверено 27 января 2017.

- ↑ Peter J. Chelkowski. Mirror of the Invisible World. — New York: Metropolitan Museum of Art, 1975. — 4 с.

- ↑ Domenico Parrello. ḴAMSA OF NEẒĀMI (англ.). Encyclopædia Iranica (November 10, 2010). Проверено 5 февраля 2011. Архивировано 28 августа 2011 года.

It contains the didactic poem Maḵzan al-asrār in around 2,260 couplets in sariʿ meter; three epic romances: Ḵosrow o Širin (q.v.) in around 6,500 couplets in hazaj meter, Leyli o Majnun (q.v.) in around 4,600 couplets in hazaj meter, and Haft peykar (q.v.) in about 5130 couplets in ḵafif meter; and the Eskandar-nāma (q.v.), which can be regarded as an epic interlaced with didactic observations and consists of two formally separate parts, in all about 10,500 couplets in motaqāreb meter.

- ↑ François de Blois. ESKANDAR-NĀMA OF NEŻĀMĪ (англ.). Iranica (December 15, 1998). Проверено 16 сентября 2010. Архивировано 28 августа 2011 года.

ESKANDAR-NĀMA OF NEŻĀMĪ… The principal episodes of the legend of Alexander, as known to the Muslim tradition, are elaborated in the Šaraf-nāma: the birth of Alexander, his succession to the Macedonian throne, his war against the Negroes who had invaded Egypt, the war with the Persians, ending with the defeat and death of Dārā (see DARIUS III) and Alexander’s marriage to Dārā’s daughter, his pilgrimage to Mecca.

- ↑ François de Blois. ESKANDAR-NĀMA OF NEŻĀMĪ (англ.). Iranica (December 15, 1998). Проверено 16 сентября 2010. Архивировано 28 августа 2011 года.

ESKANDAR-NĀMA OF NEŻĀMĪ… Neẓāmī then dwells at some length on Alexander’s stay in the Caucasus and his visit to Queen Nūšāba of Bardaʿa (q.v.; in the immediate neighborhood of Neẓāmī’s home town, Ganja) and her court of Amazons; this lady takes over the role of Candace in earlier versions of the Alexander saga. Alexander then goes to India and China. During his absence the Rūs (i.e., the Russian Vikings) invade the Caucasus and capture Bardaʿa (as they in fact did some two centuries before Neẓāmī’s time) and take Nūšāba prisoner.

- ↑ François de Blois. ESKANDAR-NĀMA OF NEŻĀMĪ (англ.). Iranica (December 15, 1998). Проверено 16 сентября 2010. Архивировано 28 августа 2011 года.

ESKANDAR-NĀMA OF NEŻĀMĪ… Alexander’s wars with the Rūs, which are depicted at considerable length, end with his victory and his magnanimous treatment of the defeated army. The Šaraf-nāma concludes with the account of Alexander’s unsuccessful search for the water of immortal life.

- ↑ François de Blois. ESKANDAR-NĀMA OF NEŻĀMĪ (англ.). Iranica (December 15, 1998). Проверено 16 сентября 2010. Архивировано 28 августа 2011 года.

ESKANDAR-NĀMA OF NEŻĀMĪ… In the Eqbāl-nāma Alexander, the undisputed ruler of the world, is depicted no longer as a warrior, but as a sage and a prophet. He debates with Greek and Indian philosophers, and a sizeable part of the text is occupied by the discourses in which the seven Greek sages elaborate their ideas about the creation.

- ↑ «Долго ездит мудрец, объехал он и юг, и запад, и восток, но счастья не нашел нигде. Наконец, путь привел его на север. Если бы мы попытались начертить его маршрут на карте, то это место оказалось бы приблизительно в Сибири. И вот там-то, наконец, Искандер нашел то, что искал. Он встретил народ, не знавший ни богатых, ни бедных, не знавший ни угнетения, ни притеснения, не ведающий ни царей, ни тиранов. В этом свободном обществе, где силы не тратятся на борьбу, все устремлено на улучшение и устроение жизни.

Там люди сумели преодолеть болезни, удлинить до предела радостную жизнь человека. Там все цветет, все радует глаз, это — царство вечного мира и вечной радости. Найдя эту изумительную страну, Искандер восклицает, что если бы он ранее знал о её существовании, то не тратил бы попусту время на бесплодные поездки, а сразу же сделал бы для себя законом её образ жизни.

Может быть, буржуазным исследователям эта страна и казалась „схоластическим измышлением“. Мы, советские читатели Низами, совсем иначе смотрим на это дело. Мы знаем эту страну, мы имеем счастье жить в такой стране и знаем, по какому пути нужно идти, чтобы добиться этого счастья.

И глубоко волнует советского читателя, что великий мыслитель Азербайджана XII в. эту страну поместил в тот географический район, где и в самом деле осуществилась его великая мечта. Заметим, что этой картиной завершается все творчество Низами, что весь его творческий путь представляет собой как бы подъём, устремленный к этой кульминационной точке (…) И вот теперь в стране победившего социализма, в стране, не знающей страха перед исторической правдой, советские ученые берут на себя почетную задачу дать народам своей страны то сокровище, которое веками от них утаивали.» Бертельс Е. Э. Подготовка к юбилею Низами. — Литературная газета. 10.12.1939, № 68. - ↑ François de Blois. ESKANDAR-NĀMA OF NEŻĀMĪ (англ.). Iranica (December 15, 1998). Проверено 16 сентября 2010. Архивировано 28 августа 2011 года.

ESKANDAR-NĀMA OF NEŻĀMĪ… But we find also a number of extended parables, of only tangential connection with the Alexander story but exceptionally well told. The poet then tells of Alexander’s end and adds an account of the circumstances of the death of each of the seven sages.

- ↑ François de Blois. ESKANDAR-NĀMA OF NEŻĀMĪ (англ.). Iranica (December 15, 1998). Проверено 27 января 2017.

Some but by no means all of the manuscripts also insert a chapter, printed as chap. 40, referring to the death of Neẓāmī at the age of sixty-three; it is really astonishing that quite a few modern scholars have considered this to be part of Neẓāmī’s text.

- ↑ «В РАВНОВЕСЬЕ ПРИВЕЛ ОН ЗЕМНЫЕ ДЕЛА…» НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ. ИСКЕНДЕР-НАМЕ

- ↑ Н. Габибов, М. Наджафов. Искусство Советского Азербайджана. — М.: Искусство, 1960. — С. 132. — 198 с.

Рельефы на постаменте, исполненные скульптором А. Хрюновым по эскизам Г. Халыкова, расположены на семи гранях, по бокам от бронзовой доски, с отлитыми на ней именем поэта и датами рождения и смерти. Они посвящены отдельным сценам из произведений поэта и носят декоративный характер. Выполненные неглубоким рельефом, изображения доступны рассмотрению только с самых ближайших точек зрения.

- ↑ Алиева С. Он просил у судьбы времени // Зеркало : газета. — 23 апреля 2010. — С. 8.

- 1 2 Микеладзе Г. Духовная память мегаполиса // Каспий : газета. — 23 сентября 2013.

Ссылки

| Искандер-наме на Викискладе |

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .