| Ямальский кратер | |

|---|---|

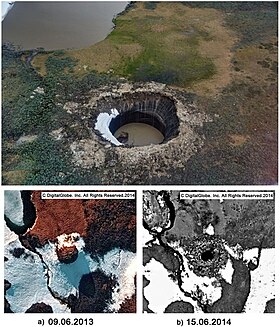

Сверху: 2015 год, снизу: бугор пучения и образовавшаяся после взрыва воронка | |

| Характеристики | |

| Диаметр | 0,02 км |

| Тип | кратер газового выброса |

| Наибольшая глубина | 52 м |

| Расположение | |

| 69°58′16″ с. ш. 68°22′13″ в. д. HGЯO | |

| Страна | |

| Субъект РФ | ЯНАО |

| Район | Ямальский район |

Ямальский кратер — округлое углубление на земной поверхности диаметром 20 м и глубиной более 50 м, обнаруженное осенью 2013 года в центральной части полуострова Ямал[1]. Вокруг воронки расположен «бруствер» из выброшенных из воронки горных пород. Новообразованная воронка быстро заполнилась водой и уже к осени 2016 года превратилась в озеро[2].

Первоначально выдвигались различные гипотезы его происхождения — от военных испытаний до падения метеорита.[3] Впоследствии, в ходе научных исследований большинство ученых пришли к мнению, что кратер образовался в результате так называемого газового выброса — подземного взрыва тающих газогидратов с выбросом на поверхность залегающей выше толщи пород.[4]

Географическое положение

Кратер расположен между побережьем Карского моря и долиной реки Морды-Яха, в 30 километрах к югу от Бованенковского газового месторождения и в 4 километрах к западу от газопровода «Бованенково — Ухта». Он находится на равнинной территории тундры в бассейне реки Мяронгъяха (притока реки Морды-Яха), рассечённой озёрами и ручьями.[5][6] Невысокие пологие холмы покрыты кустарниками ивы высотой до 1,5 м. В этом районе повсеместно распространена многолетняя мерзлота со среднегодовой температурой до −7°С и глубиной сезонного протаивания до 1 метра. Материнские породы содержат супеси, глину и торф, а также значительное количество льда, часто сконцентрированного в ледяных линзах (пластовый лёд)[1][7].

История развития

При изучении архивных космоснимков отмечалось наличие бугра на месте формирования воронки. Дендрохронологические исследования сохранившихся кустарников, проведённые тюменскими учёными, указывают на продолжительность роста бугра в течение не менее 66 лет[8]. Ширина основания бугра составляла 45-58 метров, высота — около 5-6 метров. Его вершина была покрыта кочками с травянистой растительностью, вдоль подножия произрастали кусты ивы.[5][8] Время образования воронки определялось специалистами по сериям космоснимков различной детализации, но полученные данные оказались неоднозначными: научный коллектив под руководством Кизякова А.И. пришел к выводу, что воронка образовалась в интервале между 09.10.2013 и 01.11.2013[5], тогда как по мнению Сизова О.С.[9] и Богоявленского В.И.[10], извержение произошло в период с 21 февраля по 3 апреля 2014 года.

По-видимому, в тёплый сезон 2014 года в кратере начало образовываться озеро, пополнявшееся талыми водами и материалом обрушения стенок, до конца 2014 года глубина воронки до уреза воды уменьшилась до 25,5 м. К сентябрю 2015 года воронка превратилось в округлое озеро с диаметром 45-55 м и обрывистыми берегами высотой 6 м[11].

Строение

Воронка находится на площади распространения IV террасы прибрежно-морского и морского генезиса, слагающей водораздельные поверхности высотой 42-48 м над уровнем моря. Разрез террасы сложен верхнечетвертичными отложениями казанцевской свиты. Поверхность террасы расчленена слабоврезанными речными долинами, в верховьях притоков расположены многочисленные термокарстовые котловины спущенных озёр (хасыреев). В верховье одного из небольших ручьёв расположен небольшой хасырей с высотой 19-22 м над уровнем моря, к поверхности которого и приурочена Ямальская воронка[5].

По данным анализа геоморфологии, космоснимков[12] и геофизических[13] исследований установлены признаки наличия 2 разрывных нарушений с вертикальными и горизонтальными смещениями, на пересечении которых и располагается Ямальский кратер.

Морфология воронки

Верхняя часть воронки представляет собой наклонную воронковидную поверхность, сужающуюся вниз — так называемый «раструб». Его внешний диаметр достигал 25-29 м, а глубина развития 8 м. Внизу раструб переходит в цилиндрический участок воронки, с субвертикальными стенками. Его форма в плане эллиптическая, малая полуось составляет 14 м, большая — 20 м. В ходе первой экспедиции оценки наблюдавшейся глубины уреза воды в озере на дне воронки превышали 50 м от поверхности земли. Внутренняя поверхность стенок цилиндра осложнена неглубоким обширным гротом в нижней части северо-восточной стенки. К ноябрю 2014 года уровень воды во внутреннем озере поднялся до 24-26 м от поверхности. За это же время ширина воронки увеличилась из-за таяния и обрушения стенок, причём активнее всего разрушались склоны раструба[5][14]. Размеры озера могут достигать 70 м[15].

Вокруг воронки исследователями выделяется «бруствер» диаметром 70-72 м, который представляет собой кольцевой навал выброшенных из воронки обломков мёрзлых пород высотой до 4,5 м. На момент измерений объём породы в бруствере сократился в 6 раз за счёт таяния высокольдистых пород в выброшенном материале. Основная масса выброшенных пород в бруствере сконцентрирована на северной окраине воронки[16]. Вблизи кратера сконцентрированы глыбы мерзлых пород и дернины более 1 м в поперечнике, разброс небольших (0,1-0,2 м) фрагментов выброшенных пород достигает 180 м[16][5][17].

Геологическое строение

Практически весь разрез рыхлых отложений, вскрытый воронкой на глубину до 50-60 м, представлен пластовыми льдами и сильнольдистыми песками и супесями[16][1], характерными для отложений III аллювиально-морской террасы, сменяющимися внизу льдистыми морскими глинами с редкой щебенкой. Исключение составляет лишь приповерхностный слой мощностью около 2 м, состоящий из мёрзлых и талых песчано-глинистых пород. По геофизическим данным на глубине 60-70 м от поверхности установлено наличие слоя с аномально высоким удельным электрическим сопротивлением на глубине 60-70 м, интерпретируемого как выдержанный в плане пластообразный коллектор газогидратов[18][13]. В нижней части стенок воронки отмечается наличие множества каверн и гротов, отождествляемых некоторыми исследователями[17] с зоной диссоциации реликтовых метастабильных газогидратов. В отобранных на дне кратера пробах воздуха неоднократно отмечалось повышенное содержание метана. Во время зимней экспедиции в ноябре 2014 года во льду, покрывающем нижнюю часть стенок кратера, были обнаружены следы многочисленных выделений газовых флюидов[17].

Первое время стенки кратера в основном представляли собой остатки штокообразного тела газонасыщенных пород, сложенных ячеистыми льдами[19]. Для него была характерна субвертикальная слоистость по краям, сохранившаяся в стенках кратера, и наличие многочисленных пустот (каверн) в форме округлых ячеек размером от 2 до 40 см, иногда объединяющихся в вертикальные цепочки, широкое развитие пластических и разрывных деформаций. Многочисленные мелкие ячейки в этих породах указывают на значительную насыщенность газом горных пород именно в пределах этого штока. По предположениям коллектива московских исследователей[17][11], над зоной диссоциации газогидратов в мелкозалегающей пластовой залежи в результате напорной вертикальной миграции флюидов и нараставшего пластового давления сформировался пористый газонасыщенный ледогрунтовый шток цилиндрической формы. Напорная фильтрация флюидов привела к многочисленным пластическим деформациям мёрзлых пород штока[20], в результате чего зона развития ячеистых льдов штока оказалась отделена от вмещающих пород трещиной со смещением и глинками трения[1]. Его движение вверх под давлением разлагающихся газогидратов привело на контактах с окружающей толщей пород к формированию контактового прослоя мёрзлых пород с субвертикальной слоистостью и многочисленными пластическими и разрывными деформациями[17][20]. К июлю 2015 года остатки штока с субвертикальной слоистостью разрушились при оттаивании и обрушении стенок воронки, обнажив ненарушенный массив пород с субгоризонтальной слоистостью.

Перекрывающая этот шток кровля мощностью около 8 м[21] из приповерхностных сильнольдистых пород с отрицательной температурой должна была оказать экранирующий эффект, способствуя длительному накапливанию газогидратов в теле штока пород. Под действием нараставших аномально высоких пластовых давлений кровля штока в течение десятков лет деформировалась с образованием крупного бугра. Впоследствии осенью 2013 года, когда в мерзлой кровле штока началось промерзание деятельного слоя, накопленные пластовые давления превысили давление толщи вышележащих пород. На стадии развития взрыва, вызванного резкой декомпрессией, происходит сброс пород перекрывающей кровли, и начинается лавинообразное дробление насыщенных сжатым газом кавернозных пород штока, последовательно развивающееся от поверхности до горизонта диссоциирующих реликтовых газогидратов в подошве штока. Раздробленные продукты выброса переоткладываются на прилегающей местности в виде бруствера[17][22].

Научные исследования

История изучения

С началом активного освоения приполярных территорий на север Западной Сибири было обращено повышенное внимание исследователей и крупных компаний. Подобные воронки обнаруживались и ранее, но они не привлекали к себе внимания[22][15]. Ямальская воронка была обнаружена экипажем Надымского авиаотряда в июле 2014 года[23][24]. Сообщения о находке и опубликование видеоматериалов вызвали интерес во всем мире. Спустя несколько дней после появления видео в сети и распространения новости о необычной воронке в российских и мировых СМИ в район событий отправилась первая рекогносцировочная экспедиция из Института криосферы земли СО РАН[25][26][27]. 25 августа состоялась вторая рекогносцировочная экспедиция[1][28].

13-18 сентября 2014 года комплексная экспедиция ИНГГ СО РАН и «Газпром-ВНИИГАЗ» провела на ямальской воронке комплекс геолого-геофизических и геохимических работ. Большой объём морфометрических работ позволил составить трёхмерную модель воронки[12], и установить значительное сокращение объёма выброшенных пород за счёт таяния, детально изучено глубинное строение местности с помощью методов электротомографии и зондирования становлением поля в ближней зоне, установлено наличие слоя аномально высокого сопротивления на глубине 60-70 м, интерпретируемого как выдержанный в плане пластообразный коллектор газогидратов, проведена радиометрия[13][18].

В начале октября несколько дней сотрудники ИНГГ СО РАН исследовали внутреннее строение воронки, с детальными замерами, геофизическими исследованиями и отбором проб.

При координации некоммерческого партнерства «Российский центр освоения Арктики» были организованы и другие научные экспедиции. Вторая экспедиция состоялась в ноябре 2014 года, в преддверии наступления полярной ночи. Воронка и прилегающая местность была покрыта сетью профилей георадарных[29][30][31], геоэлектрических[32]. Летом 2015 года состоялась четвёртая научная экспедиция РАН[33].

Для систематизации данных о ранее образовавшихся и потенциально опасных воронках газового выброса в ИПНГ РАН было создана геоинформационная система «Арктика и Мировой океан» (ГИС «АМО»)[34][35]. Позднее в эту ГИС были добавлены сведения о 20 тысячах сипов нефти и газа,

В 2015 году были проведены экспедиционные работы, по данным эхолокации и GPS-съемки составлена трёхмерная модель дна новообразованного озера на месте Ямальской воронки[34].

Методы исследования

Этот раздел статьи ещё не написан. |

Геофизические работы

Этот раздел статьи ещё не написан. |

Гипотезы формирования

Уже в первый год научных исследований ученые отказались от всех версий образования Ямальской воронки от внешних причин — по полученным данным формирование воронки связано с близповерхностными процессами в толще многолетнемёрзлых пород, которые привели к выбросу мощной толщи пород на поверхность. Большинство учёных связывают образование воронок с концентрацией газовых флюидов в верхней части разреза в определённых участках. Источник газовых флюидов остаётся дискуссионным — он может быть глубинной природы, мигрировавший к поверхности, так и сформироваться при массовой диссоциации пластовых газогидратов в мелкозалегающих коллекторах. Физико-химические модели процессов формирования воронки пока не могут воспроизвести образование воронок с именно такой морфологией[36]. Некоторые научные сотрудники разрабатывают криовулканическую гипотезу образования кратера.

Гипотеза образования воронки газового выброса

Известно, что верхние 130 метров разреза Ямала загазованы. Как правило, повышенная газация связана с разрезами, содержащими пластовые подземные льды и криопэги. В совместной работе сотрудников Института криосферы Земли СО РАН и МГУ предположено, что повышение температуры воздуха и мерзлоты в течение последнего десятилетия (в особенности положительный пик лета 2012 года) привело к высвобождению газа из мерзлых пород и подземного льда, в том числе и из газогидратных скоплений. Этот процесс сопровождался резким повышением порового давления. Подобный механизм описан в субаквальных условиях и приводит к образованию покмарков[en].[1]

На Ямале широко распространены круглые озера с переуглублением в центре. Считается, что эти озера имеют термокарстовое происхождение и связаны с вытаиванием пластов подземного льда. Поскольку обрушение стенок Ямальской воронки в верхней части привело к расширению кратера, уменьшению его глубины и в конечном итоге к возникновению озера, возможно, что и другие озера Ямала, образовавшиеся в климатический оптимум голоцена, представляют собой следствие процесса газового выброса. На это указывает специфическое строение дна таких озёр: глубокая центральная часть и мелкий шельф, хорошо различимые на снимках с воздуха.[1]

Подобные погодные, геологические и мерзлотные условия вероятны в будущем, поэтому следует ожидать появления аналогичных кратеров и в других местах. Таким образом, можно говорить о новом виде геологического риска. Обнаружение бугров пучения может считаться наиболее вероятным признаком образования будущих воронок, и районы их встречаемости должны исследоваться в первую очередь. В будущем такие воронки можно будет предсказывать и картировать.[1]

Гипотеза о криовулкане

В сентябре 2018 года группа исследователей из МГУ опубликовала статью в авторитетном научном журнале Scientific Reports[en], в которой утверждается, что Ямальский кратер — первый обнаруженный на Земле криовулкан.[37] В условиях низких температур вместо расплавленных скальных пород криовулканы извергают воду, аммиак, метан — как в жидком состоянии (криолаву), так и в газообразном. В земной криолитозоне главным породообразующим веществом является лед[2]. Согласно гипотезе ученых, подобные кратеры образуются следующим образом: в глубоком талике под термокарстовым озером накапливается газ биогенного происхождения — так появляется бугор пучения. Затем под действием гидростатического давления, возникающего из-за замерзания и оттаивания льда мерзлоты углекислый газ взрывается, и начинается извержение воды и талых пород, которое может длиться до суток. После взрыва образуется кратер, окруженный валом. Похожие объекты известны на Церере, где криовулканом считается самая большая гора, Энцеладе, Плутоне и других небесных телах. Ранее криовулканы ещё не были обнаружены на Земле, но специалисты не исключают, что они могут быть не только в Арктике, но и по всей планете[3][38].

Но не все исследователи согласны с этой точкой зрения. Ученые из Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН считают, что природа Ямальского кратера остается дискуссионной. Они утверждают, что полевые исследования похожих воронок, говорят о других причинах их возникновения. Так, через 30 часов после образования воронки на реке Сёяха в смеси летучих компонентов метана было обнаружено более 90 %. При этом в июле 2014 года над Ямальским кратером также наблюдалось повышенное содержание метана. Кроме того, по свидетельствам очевидцев, некоторые кратеры на Ямале взрывались с воспламенением. Сам факт воспламенения противоречит криовулканической гипотезе[36].

Влияние глобального изменения климата

Этот раздел статьи ещё не написан. |

Примечания

- 1 2 3 4 5 6 7 8 Лейбман М.О., Кизяков А.И. Новый природный феномен в зоне вечной мерзлоты // Природа. — 2016. — № 2.

- 1 2 Раскрыта тайна появления кратера в Сибири. lenta.ru. Проверено 13 февраля 2019.

- 1 2 Воронка на Ямале признана криовулканом — National Geographic Россия. Nat-geo.ru. Проверено 13 февраля 2019.

- ↑ Как образовался гигантский кратер на Ямале? (рус.) ?. Popmech.ru. Проверено 13 февраля 2019.

- 1 2 3 4 5 6 Кизяков А.И., Сонюшкин А.В., Лейбман М.О., Зимин М.В., Хомутов А.В. Геоморфологические условия образования воронки газового выброса и динамика этой формы на Центральном Ямале // Криосфера Земли. — 2015. — Т. XIX, № 2. — С. 15—25. — ISSN 1560-7496.

- ↑ https://www.yamal.kp.ru/daily/26871/3913990/

- ↑ Ямальская воронка образовалась в результате извержения криовулкана • Кирилл Власов • Новости науки на «Элементах» • Геология, Наука в России, География, Вулканология. elementy.ru. Проверено 2 февраля 2019.

- 1 2 Арефьев С.П., Хомутов А.В., Ермохина К.А., Лейбман М.О. Дендрохронологическая реконструкция процесса формирования газового бугра на месте Ямальской воронки // Криосфера Земли. — 2017. — Т. 21, № 5. — С. 107—119. — ISSN 1560-7496.

- ↑ Сизов О.С. Дистанционный анализ последствий поверхностных газопроявлений на севере Западной Сибири // Геоматика. — 2015. — № 1. — С. 53 – 68. — ISSN 2410-6879.

- ↑ Gas Blowouts on the Yamal and Gydan Peninsulas. GEO ExPro (24 декабря 2015). Проверено 13 февраля 2019.

- 1 2 Стрелецкая И.Д., Лейбман М.О., Кизяков А.И., Облогов Г.Е., Васильев А.А., Хомутов А.В., Дворников Ю.А. Подземные льды и их роль в формировании воронки газового выброса на полуострове Ямал // Вестник Московского университета. Серия 5 - География. — 2017. — № 2. — С. 91-99.

- 1 2 Кожина Л.Ю., Микляева Е.С., Перлова Е.В., Синицкий А.И., Ткачева Е.В., Черкасов В.А. Опасные современные проявления криоактивности - основные рещультаты исследования Ямальского кратера // Научный вестник Ямало-Ненецкого автономного округа. — 2015. — № 2. — С. 19—28.

- 1 2 3 Оленченко В.В., Синицкий А.И., Антонов Е.Ю., Ельцов И.Н., Кушнаренко О.Н., Плотников А.Е., Потапов В.В., Эпов М.И. Результаты геофизических исследований территории геологического новообразования "Ямальский кратер" // Криосфера Земли. — 2015. — Т. XIX, № 4. — С. 94—106.

- ↑ Власов А.Н., Хименков А.Н., Волков-Богородский Д.Б., Левин Ю.К. Природные взрывные процессы в криолитозоне // Наука и технологические разработки. — 2017. — Т. 96, № 3. — С. 41—56. — ISSN 2079-5165. — DOI:10.21455/std2017.3-4.

- 1 2 Сизов О.С. Дистанционный анализ последствий поверхностных газопроявлений на севере Западной Сибири // Геоматика. — 2015. — № 1. — С. 53 – 68. — ISSN 2410-6879.

- 1 2 3 Перлова Е.В., Микляева Е.С., Ткачёва Е.В., Ухова Ю.А. Ямальский кратер как пример быстроразвивающегося криогенного процесса в условиях потепления климата в Арктике // Научно-технический сборник "Вести газовой науки". — 2017. — № 3 (31). — С. 292—297. — ISSN 2306-8949.

- 1 2 3 4 5 6 Хименков А.Н., Станиловская Ю.В., Сергеев Д.О., Власов А.Н., Волков-Богородский Д.Б., Мерзляков В.П., Типенко Г.С. Развитие взрывных процессов в криолитозоне в связи с формированием Ямальского кратера // Арктика и Антарктика. — 2017. — № 4. — С. 13—37. — DOI:10.7256/2453-8922.2017.4.25094.

- 1 2 Ельцов И.Н. и др.. Бермудский треугольник Ямала, Наука из первых рук (28 ноября 2014).

- ↑ Хименков А.Н., Станиловская Ю.В. Феноменологическая модель формирования воронок газового выброса на примере Ямальского кратера // Арктика и Антарктика. — 2018. — 26 октября (№ 03). — С. 1-25. — ISSN 2453-8922. — DOI:10.7256/2453-8922.2018.3.27524.

- 1 2 Хименков А.Н., Власов А.Н., Волков-Богородский Д.Б., Сергеев Д.О., Станиловская Ю.В. Флюидодинамические геосистемы в криолитозоне. 2 Часть. Криолитодинамические и криогазодинамические геосистемы // Арктика и Антарктика. — 2018. — 18 июля (№ 2). — С. 48—70. — DOI:10.7256/2453-8922.2018.2.26377.

- ↑ Богоявленский В.И., Гарагаш И.А. Обоснование процесса образования кратеров газового выброса в Арктике математическим моделированием // Арктика: экология и экономика. — 2015. — № 3 (19). — С. 12-17.

- 1 2 Богоявленский В.И. Выбросы газа и нефти на суше и акваториях Арктики и Мирового океана // Бурение и нефть. — 2015. — Июнь (№ 6).

- ↑ Анна Семина. На Ямале обнаружили непонятную гигантскую воронку, Интерновости (13 июля 2014).

- ↑ Елена Кудрявцева. В эпицентре ледяного взрыва // Огонёк. — 2018. — 17 сентября (№ 35). — С. 39.

- ↑ Сегодня ученые улетели в район Бованенково для исследования гигантской воронки, ИА Север-Пресс (16 июля 2014).

- ↑ Giant hole appears in Siberia: Huge crater emerges in the 'End of the world', DailyMail (15 июля 2014).

- ↑ Лейбман М.О., Кизяков А.И., Оленченко В.В., Пушкарев В.А. Ямальская воронка - природный феномен. Институт криосферы Земли СО РАН (2014).

- ↑ Татьяна Бучинская. Ученые разгадали тайну ямальских "дыр", Российская газета (26 августа 2014).

- ↑ Волкомирская Л.Б. и др. Исследование воронки на полуострове Ямал 10 ноября 2014г георадарами ГРОТ 12 и ГРОТ 12н // Научный вестник Ямало-Ненецкого автономного округа. — Салехард, 2015. — № 2. — С. 81—89.

- ↑ Волкомирская Л.Б. и др. Глубинный георадар открывает тайны гигантской воронки на полуострове Ямал // Экологические системы и приборы. — 2017. — № 7. — С. 43—51. — ISSN 2072-9952.

- ↑ .

- ↑ Первухина Е.А. Геоэлектрическое строение участка образования воронки газового выброса на полуострове Ямал по данным электротомографии // Материалы 54-й международной научной студенческой конференции МНСК-2016: Геология. — Новосибирск, 2016. — С. 54.

- ↑ Завершилась четвертая экспедиция к ямальской воронке. Новости сибирской науки (13 июля 2015). Проверено 2 февраля 2019.

- 1 2 Богоявленский В.И., Богоявленский И.В., Никонов Р.А. Результаты аэрокосмических и экспедиционных исследований крупных выбросов газа на Ямале в районе Бованенковского месторождения // Арктика: экология и экономика. — 2017. — № 3 (27). — DOI:10.25283/2223-4594-2017-3-4-17.

- ↑ Богоявленский В.И., Мажаров А.В., Богоявленский И.В. Выбросы газа из криолитозоны полуострова Ямал. Предварительные результаты экспедиции 8 июля 2015 г. // Бурение и нефть. — 2015. — Июль-август (№ 7).

- 1 2 Сибирские ученые: природа Ямальского кратера дискуссионна. Новости сибирской науки (17 декабря 2018). Проверено 2 февраля 2019.

- ↑ Sergey N. Buldovicz, Vanda Z. Khilimonyuk, Andrey Y. Bychkov, Evgeny N. Ospennikov, Sergey A. Vorobyev, Aleksey Y. Gunar, Evgeny I. Gorshkov, Evgeny M. Chuvilin, Maria Y. Cherbunina, Pavel I. Kotov, Natalia V. Lubnina, Rimma G. Motenko & Ruslan M. Amanzhurov. Cryovolcanism on the Earth: Origin of a Spectacular Crater in the Yamal Peninsula (Russia) // Nature.com. — 2018. — 10 сентября. — ISSN 2045-2322. — DOI:10.1038/s41598-018-31858-9.

- ↑ Ольга Добровидова. Воронку на Ямале объявили криовулканом. nplus1.ru. Проверено 13 февраля 2019.

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .