Тео́рия относи́тельности — физическая теория пространства-времени, то есть теория, описывающая универсальные пространственно-временные свойства физических процессов[1]. Термин был введен в 1906 году Максом Планком с целью подчеркнуть роль принципа относительности в специальной теории относительности (и, позже, общей теории относительности). Иногда используется как эквивалент понятия «релятивистская физика»[прим. 1].

В широком смысле теория относительности включает в себя специальную и общую теорию относительности. Специальная теория относительности (СТО) относится к процессам, при исследовании которых полями тяготения можно пренебречь; общая теория относительности (ОТО) — это теория тяготения, обобщающая ньютоновскую[1]. В узком смысле теорией относительности называют специальную теорию относительности.

В истории физики термин теория относительности иногда используется для отграничения взглядов Эйнштейна, Минковского и их последователей, отвергающих концепцию светоносного эфира, от взглядов некоторых их предшественников, таких как Лоренц и Пуанкаре[2].

Отличия СТО от ньютоновской механики

Впервые новая теория потеснила 200-летнюю механику Ньютона. Это в корне изменило восприятие мира. Классическая механика Ньютона оказалась верной лишь в земных и близких к ним условиях: при скоростях намного меньше скорости света и размерах, значительно превышающих размеры атомов и молекул и при расстояниях или условиях, когда скорость распространения гравитации можно считать бесконечной.

Ньютоновские понятия о движении были кардинально скорректированы посредством нового достаточно глубокого применения принципа относительности движения. Время уже не было абсолютным (а начиная с ОТО — и равномерным).

Более того, Эйнштейн изменил фундаментальные взгляды на время и пространство. Согласно теории относительности, время необходимо воспринимать как почти равноправную составляющую (координату) пространства-времени, которая может участвовать в преобразованиях координат при изменении системы отсчета вместе с обычными пространственными координатами, подобно тому, как преобразуются все три пространственные координаты при повороте осей обычной трёхмерной системы координат.

Область применимости

Область применимости СТО

Специальная теория относительности применима для изучения движения тел с любыми скоростями (в том числе близкими или равными скорости света) при условии отсутствия очень сильных гравитационных полей.

Область применимости ОТО

Общая теория относительности применима для изучения движения тел с любыми скоростями в гравитационных полях любой интенсивности, если квантовыми эффектами можно пренебречь.

Применение

Применение СТО

Специальная теория относительности применяется в физике и астрономии начиная с XX века. Теория относительности значительно расширила понимание физики в целом, а также существенно углубила знания в области физики элементарных частиц, дав мощнейший импульс и серьёзные новые теоретические инструменты для развития физики, значение которых трудно переоценить.

Применение ОТО

С помощью данной теории космология и астрофизика сумели предсказать такие необычные явления, как нейтронные звезды, черные дыры и гравитационные волны.

Принятие научным сообществом

Принятие СТО

В настоящее время специальная теория относительности общепринята в научном сообществе и составляет базис современной физики.[3] Часть ведущих физиков сразу приняла новую теорию, в их числе — Макс Планк, Хендрик Лоренц, Герман Минковский, Ричард Толмен, Эрвин Шрёдингер и другие. В России под редакцией Ореста Даниловича Хвольсона, вышел знаменитый курс общей физики, подробно изложивший специальную теорию относительности и описание экспериментальных оснований теории. Вместе с тем, критическое отношение к положениям теории относительности выражали Нобелевские лауреаты Филипп Ленард[4], Й. Штарк, Дж. Дж. Томсон, полезной оказалась дискуссия с Максом Абрахамом и другими учёными.

Принятие ОТО

Особенно продуктивно было конструктивное обсуждение принципиальных вопросов общей теории относительности (Шрёдингер и др.), фактически это обсуждение продолжается до сих пор.

Общая теория относительности (ОТО) в меньшей степени, чем СТО, экспериментально проверена, содержит несколько принципиальных проблем, и известно, что пока в принципе допустимы некоторые из альтернативных теорий гравитации, большинство из которых, правда, можно считать в той или иной мере просто модификацией ОТО. Тем не менее, в отличие от многих из альтернативных теорий, по мнению научного сообщества, ОТО в своей области применимости пока соответствует всем известным экспериментальным фактам, в том числе и сравнительно недавно обнаруженным (так, недавно было найдено ещё одно возможное подтверждение существованию гравитационных волн[5][6]). В целом же ОТО является в своей области применимости «стандартной теорией», то есть признанной научным сообществом основной.[3]

Специальная теория относительности

Специальная теория относительности[7] (СТО) — это теория локальной структуры пространства-времени. Впервые была представлена в 1905 году Альбертом Эйнштейном в работе «К электродинамике движущихся тел». Теория описывает движение, законы механики, а также пространственно-временные отношения, определяющие их, при любых скоростях движения, в том числе и близких к скорости света. Классическая механика Ньютона в рамках специальной теории относительности является приближением для малых скоростей. СТО может применяться там, где можно ввести инерциальные системы отсчёта (хотя бы локально); она неприменима для случаев сильных гравитационных полей, существенно неинерциальных систем отсчёта и при описании глобальной геометрии Вселенной (кроме частного случая плоской пустой стационарной Вселенной).

Специальная теория относительности возникла как разрешение противоречия между классической электродинамикой (включая оптику) и классическим галилеевским принципом относительности. Последний утверждает, что все процессы в инерциальных системах отсчёта протекают одинаково, независимо от того, неподвижна ли система или она находится в состоянии равномерного и прямолинейного движения. Это означает, в частности, что любые механические эксперименты в закрытой системе не позволят определить без наблюдения внешних по отношению к ней тел, как она движется, если её движение равномерно и прямолинейно. Однако оптические эксперименты (например, измерение скорости распространения света в разных направлениях) внутри системы в принципе должны были бы обнаружить такое движение. Эйнштейн распространил принцип относительности и на электродинамические явления, что, во-первых, дало возможность описать практически весь круг физических явлений с единых позиций, а во-вторых, позволило объяснить результаты эксперимента Майкельсона — Морли (в котором не было обнаружено никакого влияния квазиинерциального движения Земли на скорость распространения света). Принцип относительности стал первым постулатом новой теории. Однако непротиворечивое описание физических явлений в рамках расширенного принципа относительности стало возможным лишь ценой отказа от ньютоновского абсолютного евклидового пространства и абсолютного времени и их объединения в новый геометрический конструкт — псевдоевклидово пространство-время, в котором расстояния и временные промежутки между событиями трансформируются определённым образом (посредством преобразований Лоренца) в зависимости от системы отсчёта, из которой они наблюдаются. Это потребовало введения дополнительного принципа — постулата инвариантности скорости света. Таким образом, специальная теория относительности базируется на двух постулатах:

1. Все физические процессы в инерциальных системах отсчёта протекают одинаково, независимо от того, неподвижна ли система или она находится в состоянии равномерного и прямолинейного движения.

2. Скорость света в вакууме, измеренная в любой инерциальной системе отсчёта, одна и та же и не зависит от движения излучателя.

Следствием второго принципа (и общенаучного принципа причинности) является невозможность движения физических тел и передачи информации со скоростью, превышающей скорость света в вакууме.

При движении со скоростями, малыми по сравнению со скоростью света, кинематика СТО неотличима от ньютоновской кинематики, а преобразования Лоренца переходят в классические преобразования Галилея. Формально в пределе бесконечной скорости света формулы специальной теории относительности переходят в формулы классической механики.

Общая теория относительности

Общая теория относительности — теория гравитации, опубликованная Эйнштейном в 1915—1916 годах. Является дальнейшим развитием специальной теории относительности. В общей теории относительности постулируется, что гравитационные эффекты обусловлены не силовым взаимодействием тел и полей, а деформацией самого пространства-времени, в котором они находятся. Эта деформация связана, в частности, с присутствием массы-энергии.

Общая теория относительности отличается от других метрических теорий тяготения использованием уравнений Эйнштейна для связи кривизны пространства-времени с присутствующей в нём материей.

ОТО в настоящее время — самая успешная теория гравитации, хорошо подтверждённая наблюдениями.

См. также

| Теория относительности в Викицитатнике | |

| Теория относительности в Викитеке | |

| Теория относительности на Викискладе |

- Золотой век теории относительности

- История теории относительности

- Общая теория относительности

- Проект:Физика/Списки/Список известных учёных-релятивистов

- Лоренц, Хендрик Антон

- Минковский, Герман

- Переменная скорость света

- Принцип эквивалентности сил гравитации и инерции

- Принцип относительности

- Пуанкаре, Анри

- Релятивистская механика

- Специальная теория относительности

- Список научных публикаций Альберта Эйнштейна

- Эквивалентность массы и энергии

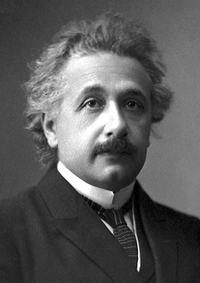

- Эйнштейн, Альберт

Примечания

- ↑ Релятивистская физика — раздел физики, изучающий явления, происходящие при движениях со скоростями, сравнимыми со скоростью света. В этих условиях движение описывается согласно теории относительности.

- Источники

- 1 2 Относительности теория // Физическая энциклопедия (в 5 томах) / Под редакцией акад. А. М. Прохорова. — М.: Советская Энциклопедия, 1992. — Т. 3. — С. 493—494. — ISBN 5-85270-034-7.

- ↑ Суворов С. Г. Эйнштейн: становление теории относительности и некоторые гносеологические уроки // Успехи физических наук. — М., 1979. — Т. 128 (июль). — № 3.

- 1 2 Clifford M. Will. The Confrontation between General Relativity and Experiment Living Rev. Relativity 9, (2006), 3.

- ↑ Филипп Ленард О ПРИНЦИПЕ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ, ЭФИРЕ, ТЯГОТЕНИИ

- ↑ Space-Warping White Dwarfs Produce Gravitational Waves

- ↑ Пресс-релиз на сайте «РосИнвест».

- ↑ Иногда используется название частная теория относительности.

Ссылки

| В Wikilivres.ca есть материал по теме: |

- Что такое теория относительности. — Короткометражный научно-популярный фильм, рассказывающий о теории относительности. СССР 1964.

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .