В этой статье не хватает ссылок на источники информации. |

| Рижский метрополитен | |||

|---|---|---|---|

| Описание | |||

| Страна |

|

||

| Расположение |

|

||

| Дата открытия | отменено | ||

| Маршрутная сеть | |||

| Число линий | 3 (всего) | ||

| Число станций | 8 (1-й участок); 33 (всего) | ||

| Длина сети | 8,3 км (1-й участок) | ||

| |||

Рижский метрополитен (латыш. Rīgas metropolitēns) — нереализованная система метрополитена в Риге, планировавшаяся в столице Латвийской ССР во времена существования СССР (в 1970-х—1980-х гг.). Строительство первого пускового участка должно было начаться в 1990, ввод в эксплуатацию предполагался в 2000—2002 гг. Сооружение было отменено ввиду протестов общественности и распада СССР.

В постсоветское время создание метро в Риге не планируется, рассматриваются только варианты городских поездов и локальных тоннелей для трамвая при получении инвестиций от Евросоюза и западных компаний (предложения от ADtranz, Siemens и др.)[источник не указан 671 день].

История

Первоначально в городе, не имевшем миллионной численности населения (и перспективы её достигнуть в скором времени ввиду небольшого демографического прироста), необходимой по нормам Госплана для создания традиционного метрополитена, с 1960-х гг. планировалось сооружение системы скоростного трамвая-метротрама. Согласно проекту группы ленинградских градостроителей под руководством В. Грицовского от 1965, представленному общественности в газете «Rīgas Balss» 10 января 1966 г., в микрорайонах массовой жилой застройки и малонаселённых местах линии скоростного трамвая должны были быть наземными и обособленными, а в центре города должны были уходить на глубину около 6 метров в тоннели под проезжей частью улиц. В перспективе система линий должна была насчитывать 82 километра путей, из которых 20 километров составляли бы подземные участки. Уже в первом пусковом участке предполагалось построить 5 километров тоннелей.

Однако затем для Риги, как столицы союзной республики, города с третьим в стране показателем количества поездок на общественном транспорте на душу населения и транзитного пункта, пропускающего большое количество туристов соседнего общесоюзного курорта Юрмалы, руководством СССР было сделано исключение, и с конца 1970-х годов в восьмисоттысячном городе началось планирование и проектирование системы метро.

Создание метрополитена было заложено в комплексную транспортную схему, в детальный план подземного городского развития от 1981 года и в генплан развития города до 2005 года, принятый в 1986 году.

Сначала над технико-экономическим обоснованием (ТЭО) сооружения и аванпроектами для рижского метрополитена работал московский институт «Метрогипротранс». Первый пусковой участок сразу был определён по направлению из Засулаукса до ВЭФа. В 1977 году предполагалось утвердить его ТЭО в 1978 году, разработать рабочие проекты и начать строить — в 1981 году, ввести в эксплуатацию — в 1990 году. Система в перспективе должна была иметь две линии.

После некоторой задержки с 1984 года началось рабочее проектирование, которое было поручено ленинградскому институту «Ленметропроект» ввиду того, что очень сложные гидрогеологические условия грунтов в Риге были близки к таковым в Ленинграде. К 1986 году была принята к реализации полная схема будущей системы метро из трех линий при неизменном первом пусковом участке. Сроком его начала строительства был определён 1988 год, сдачи — 1996—1997 годы.

Архитектурно-художественный дизайн интерьеров станций было предложено проектировать местным архитекторам, которые уже имели некоторый опыт после разработки интерьера станции «Рижская» Московского метрополитена. Уже в 1983 году был проведён конкурс на лучшее оформление интерьеров станций первого пускового участка.

В период с 1979 по 1988 гг. для планирования и проектирования было сделано около 200 геологоразведочных скважин по трассе первого пускового участка. В 1986 г. начался комплекс подготовительных работ для строительства, которые должны были осуществляться не менее двух лет. Для этого были выделены 7,5 млн руб. и привлечена подрядная организация «Строймеханизация». Были заложены стройплощадка на улице Гранита и две производственные базы метростроя: одна для автоколонны на 200 машин — в Чиекуркалнсе возле ТЭЦ-1, другая — для строительной комплектации — в Болдерае. Готовились и начинались работы по сносу зданий, перекладке подземных коммуникаций, подготовке строительных площадок для сооружения временных зданий и наземных горных комплексов, отборка и заготовка выборгского гранита.

К 1989 году все рабочие проекты первого пускового участка были готовы и утверждены в Москве. В 1990 г. должно было начаться строительство при помощи минских метростроевцев. Первый пусковой участок должен был быть готов к 2000—2002 годам. Его стоимость составляла около 250 млн руб. в ценах тех лет, что было значительно выше, чем в других городах, ввиду сложных инженерно-геологических условий сооружения в тяжёлых грунтах в районах плотной городской застройки (более 25 млн руб. за км против 15). Финансирование в основном должно было идти от союзного центра, республике поручалось выделить 10—12 млн руб. на депо, 2,5 млн руб. — на инженерный корпус, 4—5 млн руб. — на перекладку и подготовку коммуникаций у станций.

Описание проекта

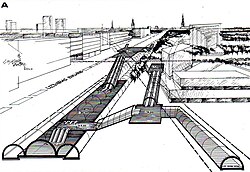

Первый пусковой участок Первой линии по проекту связывал центр (не проходя под Старым городом) и части города по обе стороны реки Западной Двины, имел длину 8,3 км, время проезда 12 мин, обращение до 40 пар поездов в часы пик и насчитывал 8 станций, названия которых в ходе проектирования менялись, а интерьер согласно задумкам архитекторов отражал разные темы:

- «Засулаукс» — отдых на Взморье (арх. А. Пурвиньш и А. Гелзис)

- «Агенскалнс», ранее «Аврора» — революция (арх. И. Петрухов)

- «Даугава», ранее «Узварас» — Рига как морские ворота республики (арх. А. Пурвиньш)

- «Вокзальная», ранее «Центральная» — дружба народов в СССР (арх. А. Пурвиньш и М. Гундарс)

- «Дружба», ранее «Кирова» — установление советской власти в Латвии (арх. А. Кронбергс)

- «Видземский рынок», ранее «Райниса», ранее «Революцияс» — национальная культура и быт (арх. А. Пурвиньш)

- «Ошкалны» — Великая Отечественная война (арх. М. Гелзис)

- «ВЭФ» — труд (арх. Валерий Кадырков)

- проект интерьера станции «Аврора»

- проект интерьера станции «Даугава»

- проект интерьера станции «Райниса»

- проект интерьера станции «ВЭФ»

- один из альтернативных проектов интерьера станции «Засулаукс»

- один из альтернативных проектов интерьера станции «Засулаукс»

- один из альтернативных проектов интерьера станции «Засулаукс»

- один из альтернативных проектов интерьера станции «Центральная»

- один из альтернативных проектов интерьера станции «Центральная»

На первом пусковом участке были 4 станции (от «Даугава» до «Видземского рынка») глубокого заложения, сооружающиеся закрытым способом, и 4 — мелкого, строящиеся в открытом котловане, а также должен был быть оставлен задел (между «Видземским рынком» и «Ошкалнами») для возможной в будущем станции «Музей Ленина».

После сдачи первого участка Первая линия должна была быть продлена на восток до Юглы и на запад до Иманты.

Далее планировалось соорудить восточную часть Второй линии от центра в новые микрорайоны массовой жилой застройки Плявниеки, Дрейлини и северную часть Третьей линии от центра до Саркандаугавы, которые по завершении временно составляли бы одну линию.

С сооружением затем южной части Третьей линии до Зиепниеккалнса и западной части Второй линии до Буллю капа в результате была бы создана система метро из трех линий, пересекающихся на трех пересадочных станциях в центре.

Отмена проекта

Первые возражения учёных, специалистов, «зелёных» и национальных движений и прочей общественности против сооружения метро возникли в 1987 г. В 1988 г. развернулись широкие акции протеста вплоть до массовых демонстраций под лозунгом «METRO — NĒ!», за которыми в 1989 г. последовали отрицательное технико-экономическое заключение вновь созданной местной комиссии и решение властей об отмене всех планов создания метро. Все подготовительные работы были свёрнуты.

Причинами назывались опасность для имеющего большую историческую ценность архитектурного ансамбля центра города, прибытие большого количества некоренных метростроителей с членами семей, экономическая нецелесообразность и неэффективность ввиду провозной избыточности при огромных затратах, неучитывание потребностей инвалидов, перегрузка общественных мест вокруг станций метро и т. п.

До настоящего времени сохранились более 100 геологоразведочных скважин, пробуренных в подготовительный период. 20 из них ликвидировали в 2001 году, ещё 25 — в 2014[1]. Десятки других, диаметром 10-20 см и глубиной 4-10 метров, находятся на частной территории, их техническое состояние не контролируется.

Примечания

- ↑ Почему в Риге так и не построили метро?. info.riga.lv. Проверено 7 января 2018.

Ссылки

- Нереализованное. Метро

- В Риге хотели построить метро

- Нереализованные транспортные проекты

- Эскизы шести станций рижского метро, или От Засулаукса до ВЭФ за 12 минут

- книга «Метрополитены» М., Транспорт, 1988

- газета «Известия», Трассы будущего метро, 11.02.1986

- линии на карте города

- материалы и обсуждение на форуме

- материалы и обсуждение на форуме

- материалы и обсуждение на форуме «Наш транспорт»

- Видеосюжет о проекте рижского метро

- Видеосюжет о проекте рижского метро, снятый латвийским телеканалом TV5

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .