| Покров Пресвятой Богородицы | |

|---|---|

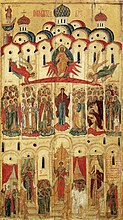

Икона «Покров Пресвятой Богородицы» (Новгород, 1401—1425 годы. Государственная Третьяковская галерея) | |

| Тип | православный |

| Установлен | в память явления Богородицы во Влахернском храме |

| Отмечается | Русской православной церковью, восточными славянами |

| Дата | 1 (14) октября |

| Празднование | богослужебное |

| Традиции | вечерние посиделки, начало свадебного сезона |

| Эта страница содержит текст на церковнославянском языке. Если у вас отсутствуют необходимые шрифты, некоторые символы могут отображаться неправильно. |

Покро́в Пресвято́й Богоро́дицы — непереходящий великий православный праздник, отмечаемый Русской православной церковью. В традиции русского православия праздник отмечается 1 (14) октября[1]; в греческом православии празднуется 1 и 28 октября[2][3] по новому стилю, за исключением той части (Иерусалимская православная церковь, Афон, старостильники), которая по-прежнему использует в богослужении старый стиль. В последнем случае одна из дат празднования совпадает с принятой в русском православии.

Полное название праздника в богослужебных книгах на церковнославянском языке: Покро́въ прест҃ы́ѧ влⷣчцы на́шеѧ бцⷣы и҆ приснодв҃ы мр҃і́и (др.-греч. Τῆς ἁγίας Σκέπης τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου — «Святой Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы» или др.-греч. Ἀνάµνησιν ἐπιτελοῦµεν τῆς ἁγίας Σκέπης τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας — «Воспоминание явления святого Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии»).

В основу праздника положено предание о явлении Андрею, Христа ради юродивому, Божией Матери во Влахернском храме в Константинополе, в котором хранилась риза Божьей Матери[1][4]. Богослужебные особенности во многом соответствуют Богородичным двунадесятым праздникам, хотя сам праздник Покрова Пресвятой Богородицы относится к великим недвунадесятым праздникам.

Явление Богоматери

Рассказ о событии взят из жития Андрея Юродивого, который, вместе со своим учеником блаженным Епифанием, и увидел Богородицу, распростёршую над собравшимся в храме народом свой омофор.

Описание в Великих Четьих Минеях

В житии Андрея Юродивого, помещенном в Великих Четьих Минеях, не указан ни день недели, ни какое-либо число, сказано лишь, что видение было во время всенощного бдения, в четвёртом часу ночи, во Влахернском храме[5]. Согласно житию, Богородица «высоко», то есть по воздуху, пришла царскими вратами в сопровождении Иоанна Предтечи и Иоанна Богослова, которые по обеим сторонам поддерживали Пречистую; рядом с Богородицей были многие святые, поющие духовные песнопения, в белых одеждах, одни шли впереди Девы Марии, другие после неё. Остановившись вблизи амвона, перед алтарём[6], Богоматерь сняла с себя омофор, который был на верху её головы, и держала над молящимися людьми, при этом омофор сиял как илектор (др.-греч. ἠλέκτωρ — лучезарное светило, солнце, огненная стихия, (космический) огонь). Спустя время Богородица удалилась, оставив благодать.

Описание Димитрия Ростовского

Согласно описанию Димитрия Ростовского, составленному лишь в конце XVII века, чудесное видение произошло в правление императора Льва Мудрого, в воскресенье, 1 октября, в четвёртом часу ночи. Во Влахернской церкви Константинополя, которую наполнял многочисленный народ, совершалось всенощное бдение, находившийся в ней Андрей Юродивый поднял глаза и увидел

Пресвятую Деву Богородицу, стоящую на воздухе и молящуюся, сияющую солнечным светом и покрывающую людей Своим честным омофором. Видя то, святой Андрей сказал ученику своему, блаженному Епифанию: — Видишь ли, брат, Царицу и Госпожу всех, молящуюся о всем мире?

Епифаний ответил:

— Вижу, святой отче, и ужасаюсь.

— Димитрий Ростовский, Жития святых[4]

Богородицу сопровождали ангелы и «сонмы всех святых», среди которых были Иоанн Предтеча и Иоанн Богослов. Богородица вместе с ангелами и святыми принесла молитвы «к Сыну Своему и Богу нашему»[4]. Димитрий Ростовский так описывает молитву Богородицы:

Когда святой Андрей с Епифанием созерцали сие дивное видение, Богоматерь молилась на долгий час, обливая слезами Своё Боговидное и Пречистое лицо. Окончив здесь молитву, подошла к престолу, молилась и здесь за предстоящий народ. По окончании молитвы, сняла с Себя блиставшее наподобие молнии великое и страшное покрывало, которое носила на Пречистой главе Своей и, держа его с великою торжественностью Своими Пречистыми руками, распростерла над всем стоящим народом. Чудные сии мужи довольно время смотрели на сие распростертое над народом покрывало и блиставшую наподобие молнии славу Господню; и доколе была там Пресвятая Богородица, видимо было и покрывало. По отшествии же Её, сделалось и оно невидимо. Но взяв его с собою, Она оставила благодать бывшим там.

— Димитрий Ростовский, Жития святых[4]

Смысл видения

Это видение и знак означали спасение жителей города от нашествия, и войска противника вскоре действительно отступили.

Датировки

Описанные события имели место, согласно некоторым датировкам, в 910 году[источник не указан 1595 дней] (по иным источникам[7], в 902 году), при императоре Льве Мудром и патриархе Макарии, когда Византийская империя вела войну с сарацинами — мусульманами, и Константинополю угрожала опасность. В иных источниках говорится о войне с племенами русов в 860 году или болгар в 926 году[8][неавторитетный источник?].

Однако полной ясности в данном вопросе трудно достичь, поскольку описание события заимствовано из жития Андрея Юродивого, годы жизни которого можно установить лишь предположительно. В частности, «Православная энциклопедия» сообщает[9]:

Согласно житию, святой жил во времена «христолюбивого царя Льва Великого» (император Лев I) и преподобного Даниила Столпника († 493). Однако ряд анахронизмов в тексте и его сходство с житиями других юродивых — Симеона Эмесского, Василия Нового, Нифонта Кипрского — заставили первого его издателя болландиста К. Яннинга отнести время жизни Андрея Юродивого к правлению императора Льва VI (886—912), а создание жития — к X веку. Соглашаясь с этим, архиепископ Сергий (Спасский) указал на позднее появление имени преподобного в греческих синаксарях (XII век). По мнению И. И. Срезневского, могло существовать древнее житие Андрея Юродивого, написанное в VI веке и переработанное в середине X века, а С. Манго считал, что житие Андрея Юродивого было создано в конце VII века. В работах Л. Рюдена подробно аргументирована датировка жития 50-ми годами X века.

История установления праздника

Версии происхождения праздника

Как отмечает современный исследователь, искусствовед С. Н. Липатова[10], история праздника Покрова Богоматери до сих пор полна пробелов, хотя вопросы о его происхождении неоднократно ставились в церковной и научной литературе[11]. Высказывались различные мнения о месте его появления.

(работа В. М. Васнецова)

Афонский монах Пахомий Логофет, знаменитый агиограф XV века, в «Похвальном слове на Покров»[12], помещенном в Великих Четьих Минеях, говорит о том, что праздник установлен в Константинополе и оттуда пришёл на Русь[13].

Доказательств Пахомий не привёл, но его утверждение надолго стало причиной споров о том, русский или византийский праздник Покров[13]. Например, Г. П. Георгиевский[14] высказал мнение, согласно которому «установление праздника Покрова в Греческой Церкви 1 октября могло быть приурочено ко дню памяти святого Романа Сладкопевца, одного из предполагаемых авторов акафиста Пресвятой Богородице, служившего во Влахернском храме». Не менее убедительны, однако, мнения о русском происхождении праздника, но вопрос о конкретном месте его появления остаётся открытым[11].

Традиционная точка зрения, выразителем которой был М. А. Остроумов, связывает «начало почитания Покрова на Руси с Владимиро-Суздальскими землями и именем святого князя Андрея Боголюбского»[11]. Эта точка зрения нашла отражение в Православной энциклопедии[15]:

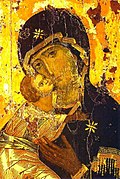

В память заступничества Богородицы через Её Владимирскую икону за войско Андрея Юрьевича Боголюбского в походе против волжских булгар в 1164 году по инициативе князя были учреждены праздники — в честь Покрова Пресвятой Богородицы (1 октября) и Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы (1 августа), вошедшие в литургический обиход Русской Церкви. Был создан ряд произведений (при возможном участии Андрея Юрьевича Боголюбского как автора в некоторых из них), главной темой которых является покровительство Богоматери Владимиро-Суздальскому княжеству: Слово о победе над волжскими булгарами, Слово на праздник Покрова, Сказание о чудесах Владимирской иконы Божией Матери.

Наконец, «прозвучавшая ещё в дореволюционной литературе гипотеза об установлении праздника в первой половине XII века в Киеве поддерживается в ряде публикаций и в наши дни». Её выразителями в разные годы были архиепископ Сергий (в конце XIX века), А. Александров (в 80-х годах XX века) и современная исследовательница И. А. Шалина[11]. При этом «некоторые из учёных предполагают: инициатором установления праздника был не Андрей Боголюбский, а его дед Владимир Всеволодович Мономах»[16].

Праздник Покрова в Великих Минеях Четьих

«Сказание на Покров Святой Богородицы», входящее в состав Великих Миней Четьих митрополита Макария и характеризуемое «Словарём книжников и книжности Древней Руси» как «краткая заметка, в которой … сообщается об учреждении праздника Покрова на Руси по воле некоего владетельного князя»[17], так описывает установление праздника [18]:

| Древнерусский текст | Перевод |

|---|---|

| Се убо егда слыша, помышлях: «Како страшное и милосердное видѣние, паче надѣяние наше и заступление, бысть безъ праздника?» Надѣя же ся, Владычице, на милосердая твоя словеса, еже кь Сыну си рече, молящи и глаголющи: «Царю небесный, приими всякого человѣка, славящаго тя и призывающаго имя твое на всяком мѣсте, идѣже бывает паметь имени моего, святи мѣсто се и прослави прославляющаго тя именем моим, приемля их всяку молитву и отвѣтъ». Тѣмъ словесем надѣяся, въсхотѣх да не безъ праздника останет святый Покровъ твой, Преблагая, но якоже ты хощеши украсити честный праздникъ твоего Покрова, Всемилостивая, украси, да и прославляющии тя възвеселятся, видяще многоименны твоя праздникы сиающа. | Когда я услышал сие, то подумал: «Как же это страшное <такое> и милосердное видение, более того — надежда наша и заступничество, не празднуется?» Надеюсь же, Владычица, на милосердные твои слова, с которыми к Сыну обратилась, молясь и говоря: «Царь небесный, прими всякого человека, славящего тебя и призывающего имя твое везде, где бывает память имени моего, освяти место это и прославь прославляющего тебя именем моим, приемля всякую их молитву и ответ». В те слова веруя, возжелал я: пусть не без праздника останется святой твой Покров, Преблагословенная, и как ты хочешь, Всемилостивая, украсить почести достойный праздник твоего Покрова, <так и> укрась, чтобы возрадовались прославляющие тебя, увидев сияющими в честь имени твоего многие праздники. |

Гимнография

В греческой октябрьской Минеи помещены две службы 1 и 28 октября, обе они отличны от службы на церковнославянском языке. Служба на церковнославянском языке имеет один канон, который не имеет краегранесия. Канон написан преподобным Саввою. В греческой службе 1 октября помещены два канона Покрову. Первый канон не подписан. Второй имеет авторство. Оно подписано в акростихе: др.-греч. Ὑμνῶ Σκέπης σου τὴν χάριν Παναγία, Ὁ Ἰάκωβος — «Хвала Покрову милости твоей, Всесвятая. Иаковле». Служба составлена иноком Иаковом Святогорцем. Служба достаточно поздняя, печатное издание 1869 года[19]. Служба 28 октября написана в XX веке иноком Герасимом, имеет два канона Покрову. Акростих первого канона: греч. Σὺ εἶ, Παρθένε, Ἑλλάδος σκέπη. Γερασίμου — «Ты, Всесвятая, Греции покров. Герасимово»; акростих второго канона: греч. Σκέπην ὑμνέω τῆς Θεοτόκου. Γερασίμου — «Покров хвалит Богородицу. Герасимово». 28 октября — День Охи это национальный праздник в Греции и на Кипре, в этот день в Элладской поместной церкви установлен второй Покров Богородицы решением Синода от 21 октября 1952 года.

В службе на славянском языке в различных редакциях в отличие от греческих существует одна интересная особенность: если на славянском в качестве синонима слова «покров» используются слова «омофоръ», «амфоръ», «омфоръ», «амѳоръ» (от др.-греч. ώμοφόριον — «омофор»), то в греческих службах используется только одно единственное слово греч. σκέπη.

| Тропарь, глас 4 | Кондак, глас 3 | Величание |

|---|---|---|

| Днесь благове́рнiи лю́дiе све́тло пра́зднуемъ, осеня́еми Твои́мъ, Богома́ти, прише́ствiемъ, и къ Твоему́ взира́юще пречи́стому о́бразу, уми́льно глаго́лемъ: покры́й насъ честны́мъ Твои́мъ Покро́вомъ и изба́ви насъ отъ вся́каго зла, моля́щи Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, спасти́ ду́ши на́ша. | Де́ва днесь предстои́тъ в Це́ркви, и съ ли́ки святы́хъ неви́димо за ны мо́лится Бо́гу: а́нгели со архиере́и покланя́ются, апо́столи же со проро́ки ликовству́ютъ: насъ бо ра́ди мо́литъ Богоро́дица Преве́чнаго Бо́га | Велича́емъ Тя, Пресвята́я Де́во, и чтимъ Покро́въ Твой честны́й[20], Тя бо ви́де святы́й Андре́й на возду́се, за ны Христу́ моля́щуюся. |

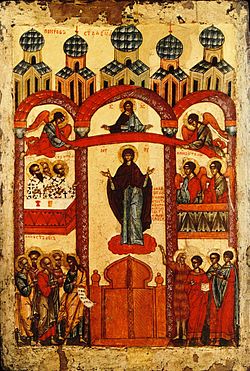

Иконография

Древнейшие изображения

Древнейшие образы Покрова в древнерусском искусстве представлены в Суздале— на вратах Рождественского собора (начало XIII века), выполненных в технике золотой наводки по меди, и во Пскове — в росписях собора Снетогорского монастыря (1313)[11].

XIV веком датируются иконы из Покровского монастыря в Суздале (собрание Государственной Третьяковской галереи), Зверина монастыря в Новгороде и икона из Восточной Галиции, находящаяся в собрании Национального Художественного музея Украины (см. изображения ниже).

«География» икон Покрова

Древние греческие иконы Покрова не известны, более того, даже в книге «Ерминия» — широко известном греческом полном сборнике наставлений и указаний по иконописи, написанном в 1730—1733 годах известным теоретиком иконографии, афонским иеромонахом Дионисием из Фурны, — описание изображения Покрова Богородицы отсутствует[21].

Архимандрит (ныне епископ) Николай (Погребняк) даже пишет, что «византийских икон (как и иных других — кроме русских)» попросту не существует[13], что не совсем верно, как показывает фреска из монастыря Грачаница (см. ниже).

Варианты композиции

Иконография Покрова основывается на Житии Андрея, Христа ради юродивого, в котором описывается явление Покрова Богородицы. Центральной, главной и обязательной фигурою на иконах является Дева Мария, которую изображают с омофором в руках или в виде оранты в верхней средней части икон. В состав композиций икон входят также изображения Иоанна Предтечи и Иоанна Богослова, расположенные по обеим сторонам от изображения Девы Марии. Кроме того, в нижней части икон изображается Андрей, Христа ради юродивый, рукою указывающий Епифанию на Богородицу. Достаточно часто встречается изображение Романа Сладкопевца на амвоне с орарём (под изображением Богородицы). Кроме того, на иконах Покрова изображаются святые в белых одеждах — спутники Богородицы во время небесного её шествия по Влахернскому храму — и ангелы, летящие рядом с Мариею. В нижней части иконы, рядом с Андреем, изображают и молящихся людей. Все изображения, кроме изображения самой Богоматери, не являются обязательными и могут варьироваться на разных иконах или даже совершенно отсутствовать[13][22].

Покров Пресвятой Богородицы

(икона из Зверина монастыря в Новгороде, 1399 год)Покров Богоматери. Икона 1360-х годов из Покровского монастыря в Суздале. Собрание Государственной Третьяковской галереи.

Изображение плата в руках Богоматери, а также фигура святого Романа Сладкопевца традиционно считаются признаком «среднерусского» варианта иконографии Покрова.Икона Покрова Пресвятой Богородицы из Восточной Галиции. XIV век (примерно). Собрание Национального Художественного музея Украины. Покров Богоматери. Дионисий. Роспись собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря, 1502 год Покров Богоматери. Новгородская икона середины – второй половины XVI века из собрания Государственного Русского музея Покров Богоматери. Фрагмент плохо сохранившейся композиции – фреска притвора собора монастыря Грачаница (Сербия, Косово). 1570-е годы.

В XVI веке древнерусские по своему происхождению образцы иконографии Покрова и «О Тебе радуется» переносятся на Балканы.

«Казачьи» иконы Покрова

Много столетий назад казаки выработали собственный стиль изображения икон. Основное его отличие — изображение молящего люда в виде казаков.

Малороссийская икона Покрова Пресвятой Богородицы начала XVII века с изображением казаков. Икона Покрова Пресвятой Богородицы с изображением последнего кошевого атамана Запорожской Сечи Петра Калнышевского (справа). Середина XVIII века. Азовская икона Покрова Пресвятой Богородицы, XVIII век. Присутствует изображение святого Георгия Победоносца, также весьма почитаемого казаками. Кубанская икона «Покрова Пресвятыя Богородицы с казаками» (часть росписи Свято-Ильинского храма, г. Краснодар)

Наиболее старые из дошедших до нас казачьих икон датированы началом XVII века и относятся к эпохе становления Запорожской Сечи — казачьего государства на Днепре (времен гетмана Петра Сагайдачного и далее). Казаки изображались как на самой почитаемой казачьей иконе «Покрова Пресвятыя Богородицы», так и на ряде других. Традиции иконописи из века в век претерпевали определённые изменения. По иному стала изображаться и Богородица с покровом.[источник не указан 1573 дня]

Храмы и монастыри

Согласно базы данных «Храмы России», на территории России Покрову Пресвятой Богородицы посвящено 1384 храма и других культовых объектов (7,51 % от общего числа объектов[23]), что ставит праздник Покрова на второе место в общей статистике[24], на первом же месте — храмы и другие культовые объекты, посвящённые Николаю Чудотворцу (23 %)[24]. Статистика включает действующие, сохранившиеся и не сохранившиеся храмы (включая домо́вые), часовни, молельные дома и прочее[25].

Древнейшие храмы и монастыри

Церковь Покрова на Нерли (вторая половина XII века) — старейшая церковь в честь праздника Покрова Богоматери.

Владимирская область, посёлок Боголюбово

На Руси храмы в честь Покрова Божией Матери появились в XII веке. Всемирно известный по своим архитектурным достоинствам храм Покрова на Нерли был построен в 1165 году князем Андреем Боголюбским. Согласно традиционной точке зрения (см. выше), именно он около 1164 года и ввёл в календарь Русской церкви праздник Покрова Божией Матери. Это первый известный из летописей храм в честь Покрова.

В Новгороде в XII веке существовал Зверинский монастырь с Богородичным храмом. В честь какого Богородичного праздника был сооружён храм, летописи не упоминают. В 1148 году храм сгорел; в 1300 году была срублена деревянная Богородицкая церковь в монастыре в Зверинце; в 1335 году был построен и освящён храм в честь Покрова, а монастырь получил новое название — Зверин-Покровский монастырь.

Московские храмы и монастыри

В Москве царём Иваном Грозным был построен собор Покрова Божией Матери у храма Святой Троицы (более известный как храм Василия Блаженного). На севере столицы, в Медведкове находится старинный Храм Покрова Пресвятой Богородицы, построенный в 1635 году князем Дмитрием Пожарским, как гласит предание, по обету в честь освобождения России от польской интервенции. В центре Москвы, на Таганской улице находится Покровский ставропигиальный женский монастырь (основан как мужской в 1635 году царём Михаилом Фёдоровичем в память своего родителя — патриарха Филарета, скончавшегося в праздник Покрова Богородицы).

Кафедральные соборы предстоятелей старообрядцев — Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) и Русской древлеправославной церкви (РДЦ) — это Покровские соборы.

Покровский собор на Рогожском кладбище (кафедральный собор РПСЦ), Москва Покровский собор на Новокузнецкой улице (кафедральный собор РДЦ), Москва

Отдельные храмы и монастыри

Покров в топонимике

Праздник Покрова оставил значительный след в топонимике Белоруссии, Казахстана, России, Украины и некоторых других стран бывшего СССР, на территории которых имеется большое число населённых пунктов с названиями Покров, Покровка, Покровск, Покровская, Покровский, Покровское и подобных им (например, Ново-Покровская, Ново-Покровский).

Об этом празднике напоминают названия московских улиц, площадей и районов: Покровка, Покровские Ворота, Покровское-Глебово, Покровское-Стрешнево.

Народные традиции

На Руси этот праздник широко отмечался в крестьянском быту, с ним было связано множество примет, посвящённых окончанию осени и началу зимы. Первый по-настоящему осенний праздник. С этого дня начинались вечерние девичьи посиделки и осенний свадебный сезон[26].

В народной традиции в этот день отмечалась встреча осени с зимой. Само название народная этимология связывает с первым снегом, который «покрывал» землю, указывая на близость зимних холодов[26].

См. также

| Покров Пресвятой Богородицы на Викискладе |

Примечания

- 1 2 Покров Пресвятой Богородицы. Православие.Ru

- ↑ Τῆς ἁγίας Σκέπης τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου Ψαλλομένη τῇ α' Ὀκτωβριου

- ↑ Τῌ ΑΥΤῌ ΗΜΕρᾼ (ΚΗ') 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Ἀνάµνησιν ἐπιτελοῦµεν τῆς ἁγίας Σκέπης τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας*

- 1 2 3 4 Димитрий Ростовский. Слово на Покров Пресвятой Богородицы.

- ↑ Житие святаго Андрея Христа ради юродиваго

- ↑ Данное описание отсутствует в более позднем, сокращенном и переделанном житии Димитрия Ростовского

- ↑ Протоиерей Дьяченко Г. Полный церковно-славянский словарь. — 1900. — С. 447. — 1120 с.

- ↑ Покров Пресвятой Богородицы

- ↑ Андрей Юродивый // Православная энциклопедия, т. 2, с. 391—393.

- ↑ Светлана Липатова // Православие.Ru

- 1 2 3 4 5 Липатова, Светлана ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ: ИКОНОГРАФИЯ ПРАЗДНИКА В ИСКУССТВЕ ДРЕВНЕЙ РУСИ // Православие.Ru

- ↑ Слово похвально честному Покрову пресвятыя Владычица нашея Богородица и Приснодевеи Марии

- 1 2 3 4 Николай (Погребняк), архимандрит. Иконография Покрова Божией Матери

- ↑ Георгиевский // Православная энциклопедия, т. 10, с. 655—656.

- ↑ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ БОГОЛЮБСКИЙ // Православная энциклопедия, т. 2, с. 393—398.

- ↑ Перевезенцев С. В. Покровские храмы Москвы: история и смыслы, доклад на научно-практической конференции «Сорок сороков: град Москва под Покровом Богородицы», Российский православный университет, 8 января 2013 г.

- ↑ Фет, Е. А. Слова на Покров // Словарь книжников и книжности Древней Руси.

- ↑ Сказание на Покров Святой Богородицы (Из Великих Миней Четьих митрополита Макария, подготовка текста, перевод и комментарии М. А. Федотовой) // Библиотека литературы Древней Руси, том 12 (доступно по адресу http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=9897, сперва высвечивается вступление, переключение на просмотр оригинала, или перевода, или двух параллельных текстов производится вручную)

- ↑ Αβέρκιος,ιερομόναχος, αγιορείτης.Ακολουθία της αγίας Σκέπης της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου, ψαλλομένη τη Α'Οκτωβρίου, :(ή και Λόγοι τινές Πανηγυρικοί της Θεοτόκου προσετέθησαν) …..Εν Αθήναι :Τύποις Γεωργίου Καρυοφύλλη,1869.

- ↑ {{подст:АИ2|В «Служебнике», изданном по благословению патриарха Кирилла, вариант «святый»}}

- ↑ Ерминия или наставление в живописном искусстве, составленное иеромонахом и живописцем Дионисием Фурноаграфиотом

- ↑ Языкова, Ирина. Покров Пресвятой Богородицы: исключительный русский праздник

- ↑ Число объектов не совпадает с числом посвящений (меньше его), поскольку храмы в подавляющем большинстве случаев имеют несколько престолов, пополняя статистику сразу нескольких посвящений.

- 1 2 См. страницу Статистика по наименованиям (посвящениям) храмов на сайте «Храмы России». Данные приведены по состоянию на 14 ноября 2014 года.

- ↑ См. Результаты поиска по престолу, освящённому в честь «Покрова Пресвятой Богородицы» с перечнем включённых в базу данных храмов и других культовых объектов.

- 1 2 Агапкина, 2009, с. 127.

Литература

- Покров / Т. А. Агапкина // Славянские древности: Этнолингвистический словарь : в 5 т. / под общ. ред. Н. И. Толстого; Институт славяноведения РАН. — М. : Межд. отношения, 2009. — Т. 4: П (Переправа через воду) — С (Сито). — С. 127–128. — ISBN 5-7133-0703-4, 978-5-7133-1312-8.

- Александров А. Об установлении праздника Покрова Пресвятой Богородицы в Русской Церкви // Журнал Московской Патриархии, 1983. № 10-11.

- Георгиевский Г. Русский ли праздник Покров? // Чтения в Обществе любителей духовного просвещения. М., 1893. Ноябрь. С. 626—639.

- Остроумов М. А. Происхождение праздника Покрова // Приходское чтение. СПб., 1911. № 19. С. 401—412.

- Плюханова М. В поисках исторического источника (Служба Покрову)

- Перевезенцев С. В. Покров Пресвятой Богородицы над Русью

- Сергий, архиепископ Святой Андрей Христа ради юродивый и праздник Покрова Пресвятой Богородицы, СПб., 1898.

- Шалина И. А. Реликвии в восточнохристианской иконографии. М., 2005. С. 359.

- Basil Lourié. The Feast of Pokrov, its Byzantine Origin, and the Cult of Gregory the Illuminator and Isaac the Parthian (Sahak Partcev) in Byzantium (англ.)

Ссылки

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .