В XVIII веке европейская мода в значительной мере подвергалась общим тенденциям, зарождавшимся в странах Западной Европы, прежде всего во Франции, потому уместно говорить об общеевропейской моде этого столетия. Восемнадцатый век в Европе часто называют «галантным веком» — этот термин относится к дворянской, преимущественно придворной культуре, определяющей правила поведения в обществе, манеру одеваться и даже образ мыслей. Чаще всего под модой XVIII века понимают именно дворянскую моду галантного века, конец которой положила Великая Французская революция. С 1790-х годов можно говорить о складывании раннего ампирного стиля и ампирной моды.

Характеристика

Этот раздел ещё не написан. |

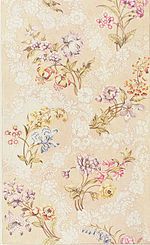

Ткани и материалы

В XVIII веке для пошива одежды наиболее обеспеченных слоев общества использовалось огромное многообразие натуральных тканей, прежде всего: шелк, шелковая тафта, шелковый брокат, атлас (шёлковый атлас), вельвет, бархат, дамаст, муслин, лён и хлопок с набивным рисунком, а также тюль.

Женская мода

Платья

В течение большей части XVIII века, вплоть до 1790-х, женщины высших сословий носили преимущественно широкие платья (робы) с пышными юбками на фижмах. Крой, отделка, качество ткани, цвет и рисунок различались в зависимости от обеспеченности и социального статуса дамы, а также модных тенденций конкретного периода. Существовали два основных типа платья — закрытое и распашное; которые, в свою очередь, существовали в разных фасонах и вариациях.

Закрытое, то есть цельнокроеное платье было более простым, надевалось непосредственно на нижнее белье и не требовало иных деталей, кроме аксессуаров. Распашное платье было более нарядным и торжественным; под него надевалась отдельная юбка, как правило, из плотной стеганой ткани, которая виднелась через разрез спереди, а в области лифа вставлялась специальная V-образная подкладка — стомак (англ. stomacher). Стомак, как правило, обильно украшался вышивкой, золотыми и серебряными нитями, а иногда жемчугом и драгоценными камнями.

Юбка, надеваемая под распашное платье, могла быть того же цвета, что и все остальные элементы, или более светлого, или контрастного оттенка по отношению к платью. Поскольку стеганая юбка либо виднелась из-под платья, либо выступала как самостоятельный элемент одежды (повседневный вариант), её также делали довольно нарядной, чаще всего из блестящего атласа на подкладке, а сквозной шов мог выполнять дополнительную декоративную функцию — кроме обычных ромбов, встречались и разнообразные геометрические и растительные орнаменты, в том числе довольно сложные.

Большинство нарядных платьев XVIII века имели рукава средней длины (примерно до локтя), украшенные кружевом и оборками; квадратный или чуть скругленный вырез; тонкую, сформированную корсетом талию и пышную, расширяющуюся на бедрах юбку, благодаря чему женская фигура приобретала очертания перевернутого бокала. Во второй половине XIX века популярным станет стиль неорококо, подражающий эпохе Людовика XV, в том числе, в моду войдут платья с квадратным вырезом и обилием оборок и рюшей в отделке.

В XVIII веке в разные десятилетия в моде были различные фасоны платьев, наиболее популярными были три:

| Изображение | Фасон платья |

|---|---|

|

Robe à la française (платье по-французски, или платье-сак) господствовало в дворянской моде в течение большей части XVIII века до 1770-х, однако встречалось и позже, вплоть до Великой Французской революции. Первоначально платье на французский манер появилось как вариант неформальной одежды, однако уже в начале правления Людовика XV стало официальным при французском дворе. Данный фасон платья отличали две длинные вертикальные складки на спине, спадающие от шеи до пола; впоследствии эти складки были названы «складками Ватто» по имени художника начала XVIII века Антуана Ватто, часто изображавшего дам в таких платьях[1]. |

|

Robe à l’anglaise (платье по-английски). Английский стиль одежды, в отличие от французского, являющегося придворным стилем, эволюционировал из одежды английских землевладельцев. Является более простым фасоном в сравнении с платьем по-французски и вошел в высокую моду в 1770-е годы. В платье на английский манер отсутствуют характерные продольные складки; лиф и юбка сшиты отдельно, что делает платье более комфортным. Ткань при этом драпирована сзади на талии и сшита так, чтобы создать приталеный силуэт. Платье считалось удобным для прогулок на природе и по улицам, благодаря чему завоевало популярность у горожанок[2]. |

|

Robe à la Polonaise[3][4] (платье по-польски[5]) появляется во второй половине XVIII века, примерно в одно время с платьем по-английски. Вместо «складок Ватто» платье в польском стиле украшается драпировками на юбке, как правило, волнообразными, подчеркивающими силуэт, формируемый фижмами. Юбка значительно укорачивалась и имела длину, чаще всего, до щиколотки. Характерно также использование рюшей и большого количества оборок в отделке. Платья в этом стиле впоследствии вернутся в европейскую моду в XIX веке в эпоху неорококо, только форма драпировки в задней части юбки будет соответствовать турнюру, а не фижмам. |

Помимо собственно платьев, женщины могли носить ансамбль — то есть юбку и жакет (приталенный редингот). Существовали и ансамбли из юбки и лифа, визуально напоминающие платье, но не сшитые между собой. Такой вариант был дешевле, поскольку для пошива требовалось меньше ткани, чем для цельного платья; кроме того верх и юбку можно было сочетать по отдельности, что позволяло разнообразить гардероб с меньшими затратами. Женщины из высшего класса носили ансамбли в качестве одежды для прогулок, путешествий, верховой езды и так далее. Менее обеспеченные женщины могли носить жакет или куртку со стеганой юбкой в качестве повседневной или рабочей одежды.

Нижнее белье

В XVIII веке, до эпохи ампира, женщины носили большое количество нижнего белья, одним из назначений которого было формирование желаемого силуэта. Непосредственно на тело надевалась сорочка с коротким рукавом и низким вырезом. Обеспеченные женщины носили сорочки из тонких тканей, таких как шелк, муслин, батист, отделанные кружевом, лентами, вышивкой.

На сорочку надевался корсет, как правило, на шнуровке. Корсеты XVIII века не имели металлических колец, в которые вставлялся шнурок, вследствие чего шнурование корсета было более сложнее, чем в XIX веке. Также корсеты XVIII века отличались от более поздних по фасону — как правило, они обладали лямками или бретельками на плечах и имели выраженную V-образную форму, в отличие от корсетов второй половины XIX века, образующих фигуру «песочные часы». Корсет со шнуровкой сзади дама могла надеть и снять только с посторонней помощью, например, служанки. Известны изображения XVIII века, на которых корсет на женщине зашнуровывает её муж. Существовали и специальные крючки для шнурования корсета. Корсет изготавливался из ткани на пластинах из китового уса, придающем ему жесткую форму. Корсеты были различных форм и расцветок, как простые, без каких бы то ни было декоративных элементов, так и цветные, украшенные вышивкой, однако преобладали все же светлые и пастельные оттенки.

Ношение корсета с тугой шнуровкой, особенно когда его начинали носить в детстве, имело негативные последствия для здоровья женщины. Под влиянием корсета объём талии уменьшался (порою, до 40 и менее сантиментов), внутренние органы смещались, угнеталась функция дыхания и возникли проблемы со стороны репродуктивной системы. К примеру, считается, что именно ношение тугого корсета явилось причиной смерти первой жены Павла I, Натальи Алексеевны. Великая княгиня умерла в родах, медицина XVIII века не могла её спасти; считается, что возможной причиной неспособности разрешиться от бремени стало искривление позвоночника, которое было неправильным образом исправлено при помощи корсета[6].

Также на сорочку в области бедер надевался специальный каркас, именуемый «панье» (фр. panier — «корзина») или «фижмы» (нем. fischbein — «рыбья кость, китовый ус»). Каркас изготавливался из ивовых или стальных прутьев, или из китового уса. Первоначально, в начале XVIII века, панье имело вид круглой юбки на стальных обручах, какие были известны ещё с XV—XVI века. Однако в середине XVIII века панье приобретают специфическую форму — т. н. «панье с локотками», при котором создается силуэт, расширяющийся с боков в области бедер, но плоский спереди и сзади[7].

Именно такой силуэт является типичным для эпохи рококо. Мода на панье и вообще пышные юбки сходит на нет после Великой Французской революции. Тогда же, в эпоху ампира, корсеты перестают быть обязательным элементом женского костюма, а те, которые остаются, становятся более мягкими, свободно облегающими фигуру.

На каркас надевались несколько дополнительных юбок, в том числе та, которая будет видна из-под распашного платья (англ. petticoat), и собственно само платье.

На ноги надевались длинные чулки на подвязках, часто ярких цветов под яркое платье. Аристократы носили чулки из шелка, которые были очень дорогими. Особым шиком считалось надевать каждую пару чулок только один раз, поскольку после стирки чулки, особенно белые, утрачивали первоначальный вид и свежесть. Ношенные чулки отдавали прислуге. Однако покупать новые чулки на каждый день могли себе позволить лишь самые обеспеченные аристократы. Например, известно, что после смерти императрицы Елизаветы Петровны осталось пятнадцать тысяч платьев и два сундука шелковых чулок[8].

Панталон женщины в XVIII веке не носили, за исключением итальянских проституток, однако это воспринималось современниками как диковинка. Панталоны как обязательный элемент женского нижнего белья появятся лишь во второй половине XIX века.

- Женская льняная сорочка (вид спереди и сзади). Франция, третья четверть XVIII века

- Корсет из узорчатого шелка. Франция, 1730—1740

- Металлический каркас-панье, обшитый шелком. Франция, вторая половина XVIII века

- Панье второй половины XVIII века (вид сбоку)

- Расшитый стомак. Франция, первая половина XVIII века

Обувь

Фасон туфель мало изменялся до эпохи ампира; наиболее распространенным были остроносые туфли с «язычком», на изогнутом каблуке, именуемом «голубиная лапа». Такой каблук был вогнут внутрь и визуально уменьшал расстояние между носком и пяткой, что позволяло женской ножке казаться меньше. В отличие от мужской обуви, преимущественно темной, женская отличалась пестротой и обилием отделки, гармонирующей с платьем. До XIX века обувь на обе ноги изготавливалась одинаковой и не имела разделения на правую и левую.

Туфли изготавливали из яркой ткани (бархата, шелка, атласа или парчи) и украшали вышивкой, лентами, перьями, аппликациями и драгоценными пряжками. Часто каблук обтягивался той же тканью, что и вся туфелька, и тоже украшался вышивкой. Каблук красного цвета со времен Людовика XIV считался признаком принадлежности к дворянскому сословию. Обувь с красными каблуками носили как женщины, так и мужчины, в том числе сам французский король.

Помимо обычных, существовали женские туфли без задника, оставляющие пятку открытой; они также были остроносыми и обладали изогнутым каблуком. Такую модель часто можно видеть на картинах эпохи рококо — например, на портретах мадам Помпадур. Момент потери дамой открытой туфельки изображен на знаменитой картине Жана Оноре Фрагонара «Качели».

С 1790-х каблук практически исчезает, женская обувь начинает подражать античной; появляются сандалии с ремешками и мягкие атласные туфли на плоской подошве, предшественники балеток, однако острые носки сохраняются в течение первого десятилетия XIX века.

Головные уборы

Аксессуары

Наиболее распространенными аксессуарами, которые часто можно видеть на портретах XVIII века, были фишю (фр. fichu) и канзу (фр. canezou) — два вида платков из тонкой белой ткани (муслина, батиста, тюля) или кружева. Фишю представляло собой косынку треугольной формы, которая прикрывала шею, плечи и зону декольте, в то время как канзу закрывал практически весь лиф платья — концы канзу перекрещивались на груди и завязывались сзади на талии. В отличие от большинства других дамских аксессуаров галантного века, легкие накидки такого типа служили для создания скорее повседневного и скромного, нежели нарядного облика. Фишю и канзу носили пожилые дамы, служанки, представительницы среднего и рабочего классов; обеспеченные молодые дамы надевали кружевные и тюлевые накидки на утренние и дневные прогулки на природе или по городу. Впрочем, иногда косынка специально повязывалась таким образом, чтобы не скрывать, а подчеркивать шею и зону декольте.

Помимо всевозможных накидок, частым, но необязательным дамским аксессуаром были перчатки. Их изготавливали из ткани или кожи, в том числе выкрашенной в яркие цвета, и украшали вышивкой. До конца XVIII века дамские перчатки были длиной либо до запястья, либо до локтя, так как большинство платьев имели рукав длиной не выше локтя; с 1790-х, когда в моду вошли ампирные платья с коротким рукавом-фонариком, перчатки удлинились и стали закрывать большую часть руки.

На прогулку женщины брали с собой, по мере необходимости: маленькие вышитые сумочки на коротком шнурке, зонтики от солнца, изредка тонкие прогулочные трости, похожие на мужские.

Распространенным аксессуаром был веер; в эпоху галантного века веер превращается в инструмент флирта, существовал сложный этикет обращения с этим аксессуаром и тайный язык символов, при помощи которого дама могла движениями веера продемонстрировать свое отношение к кавалеру и даже передать ему послание. Большинство вееров эпохи рококо были расписаны пасторальными сценками (часто фривольного содержания) или сценами из жизни итальянских актёров (в духе картин Антуана Ватто).

В эпоху рококо активно развивалось декоративно-прикладное искусство, в моде были всевозможные драгоценные и не только «безделушки», которыми пользовались как мужчины, так и женщины: табакерки и флакончики для нюхательного табака, карманные часы, флаконы для духов и нюхательной соли, футляры-несессеры и так далее. Такие изделия, являвшиеся предметами роскоши, изготавливались, как правило, из дорогих материалов, таких как фарфор, эмаль, драгоценные металлы, полудрагоценные камни, слоновая кость, перламутр и пр.

Небольшой контейнер для мелочей (фр. etui), как правило, обильно декорированный, часто крепился к специальной цепочке — шатлену, который, в свою очередь, крепился к одежде и был самостоятельным аксессуаром.

Украшения

Наряд аристократки галантного века не требовал обилия ювелирных изделий, поскольку являлся украшением сам по себе. Обильное использование лент, рюшей, цветной вышивки, кружев и декоративных складок могло заставить украшения затеряться на общем фоне, а слишком большое их количество — утяжелить образ, лишить его естественной для рококо легкости и игривости.

Обеспеченные дамы продолжали носить необходимый минимум украшений — серьги, кольца и корсажные украшения (чаще всего броши, крепящиеся к верхней части стомака). Во время парадных выходов аристократки и царственные особы надевали большое количество ювелирных украшений, зачастую изготовленные в едином стиле, то есть парюрой. При украшении причесок и нарядов использовались нити жемчуга и живые или искусственные цветы.

Наиболее характерное украшение эпохи рококо — бархотка. Лента из черного бархата или цветного атласа (чаще всего розового или голубого) уравновешивала высокую прическу и декольте, придавала гармонии общему образу дамы. Бархотка успешно конкурировала с такими классическими видами ожерелий, как жемчужные бусы или драгоценное колье; ее можно видеть на множестве портретов той эпохи.

В XVIII веке произошел прогресс в огранке прозрачных минералов. Самые простые варианты огранки, такие как «роза», позволили задействовать многообразие прозрачных минералов, в том числе бриллиантов. Украшения гармонируют с цветовой гаммой нарядов — в моду входят разноцветные топазы, аквамарины, розовые рубины, аметисты. Для усиления эффекта многоцветности в некоторых изделиях в гнезда под бриллианты укладывали кусочки разноцветной фольги[9].

Мужская мода

Habit à la française

Поскольку законодательницей европейской моды XVIII века была Франция, наиболее распространенный мужской костюм того периода носил название habit à la française («платье по-французски», «наряд на французский манер»). Такой тип одежды носили, за исключением военных и духовенства, представители дворянства и обеспеченного среднего класса, также habit à la française считался официальным придворным стилем одежды.

Непосредственно на тело надевалась длинная сорочка не короче середины бедра, и подштанники на завязках длиной до колена. Дорогие сорочки изготавливались из тонкой белой ткани, такой как лен или шелк, и украшались лентами и кружевом. В самом простом варианте декоративные элементы сорочки — жабо и манжеты — изготавливались из той же ткани и собирались складками; более дорогим вариантом была кружевная отделка ворота и рукавов. Кружевные жабо и манжеты иногда бывали сменными, отпарывались от старой сорочки и перешивались на новую в целях экономии.

Мужчины из высшего и среднего класса носили кюлоты — короткие штаны-бриджи длиной до колена — традиционно чёрного цвета, хотя встречались и кюлоты в цвет остального костюма. Как правило, кюлоты не требовали дополнительной отделки и украшений, носились с белыми чулками и черными туфлями. Чулки, особенно шелковые, были очень дороги, поэтому ношение кюлотов считалось прерогативой обеспеченных людей, а бедняков, носивших обычные длинные штаны, презрительного называли санкюлотами (фр. sans-culottes; букв. «без кюлотов»).

В первой половине XVIII века на сорочку надевался длиннополый камзол, или весткоут (англ. waistcoat), как правило с длинными рукавами, в тон верхнему платью или контрастирующий с ним по цвету. Камзол был длиной до середины бедра, шился по фигуре и имел узкие рукава, мог иметь декорированные карманы. Украшался вышивкой или набивным рисунком, золотой и серебряной нитью, застегивался на пуговицы по всей длине. К середине XVIII века камзол утрачивает рукава, но сохраняет длину до середины бедра. Во второй половине XVIII века камзол превращается в жилет. В отличие от более поздних моделей, жилеты XVIII века как правило имели стоячий воротничок. Из-под камзола или жилета выпускалось жабо или отделка сорочки.

Эволюция камзола:

- Камзол с рукавами, Франция, ок. 1715

- Камзол без рукавов, Франция, ок. 1750

- Жилет, Франция, ок. 1780—1790

На камзол надевалось верхнее платье — жюстокор (фр. justaucorps) в первой половине XVIII века или аби (фр. habit), появившееся в 1760-е годы. Жюстокор представлял собой слегка приталенный кафтан с расширяющимися от талии полами, длиной доходящий до колен. Жюстокор носили как полностью застегнутым (в этом случае он почти полностью скрывал под собой более короткий камзол), так и распашным или застегнутым частично, в районе пояса. Жюстокор имел слегка укороченные рукава с широкими и, как правило, обильно декорированными обшлагами, из-под которых выпускались рукава камзола и кружевные манжеты сорочки. Кафтаны первой половины XVIII века были преимущественно темных насыщенных цветов, чёрного, красного, бордового или коричневого, и украшались золотым шитьем и позументом. Если мужчина носил шпагу, то перевязь надевалась под кафтан, и ножны шпаги натягивали полы жюстокора сзади.

Постепенно жюстокор приобретает более простой вид — крой сменяется на прямой, без выраженной приталенности и расширения книзу, длина до колен сохраняется. В этом виде жюстокор сохранится как элемент военной формы, однако в светском костюме его полностью заменяет аби — узкий однобортный кафтан, короткий спереди, с длинными полами сзади. Аби появился не раньше 1760-х и носился с жилетом или недлинным камзолом без рукавов; собственные рукава аби были относительно узкими, с небольшими обшлагами, длиной до запястья — из-под них полагалось выпустить манжеты сорочки, частично прикрывающие кисть руки. Костюм второй половины XVIII века мог быть любой расцветки: однотонный или пестрый; темных, ярких или пастельных тонов, а также в полоску. Нарядные аби украшались вышивкой, как правило — по борту, вороту, на обшлагах и карманах; аби, являвшиеся частью придворного ансамбля, обильно покрывались золотым шитьем. В таком виде аби остается в моде и после Великой Французской революции, вплоть до первых десятилетий XIX века.

Обувь

Мужской обувью были башмаки с большими металлическими пряжками. Для утренней прогулки и верховой езды служили сапоги-ботфорты.

Дамы носили парчовые, атласные или бархатные туфли на высоком каблуке и чулки светлых тонов

Головные уборы

Украшения и аксессуары

Из аксессуаров мужчины из обеспеченных сословий носили: карманные часы, зачастую украшенные золотом и драгоценными камнями, тонкие прогулочные тросточки, табакерки и флакончики для нюхательного табака, шатлены, перевязи. Из украшений мужчины носили перстни, в том числе траурные или в виде печати; туфли украшались блестящими пряжками; жабо могло закалываться специальной булавкой-брошью.

Причёски и парики

Декоративная косметика

Этот раздел ещё не написан. |

См. также

Примечания

- ↑ Judith Joubert. Watteau et la robe à la française (неопр.). Bienvenue au XVIIIe (12 апреля 2014). Проверено 4 февраля 2019.

- ↑ La robe à l'anglaise ( XVIIIè siècle). Un Certain regard..... Проверено 4 февраля 2019.

- ↑ The 18th Century Robe à la Polonaise: Research Summary – Démodé (англ.) ?. Проверено 4 февраля 2019.

- ↑ Louise Boisen Schmidt. This is Versailles: Robe à la Polonaise. This is Versailles (22 марта 2013). Проверено 4 февраля 2019.

- ↑ Название, вероятно, дано из-за сходства с польским контушем.

- ↑ Журнал "Родина": Искривление стана. archive.is (26 января 2013). Проверено 4 февраля 2019.

- ↑ Нижнее белье 18 века. История России и мировая история. Проверено 4 февраля 2019.

- ↑ Елизавета Петровна — биографический указатель

- ↑ Зимин И. В. Царские деньги. Доходы и расходы Дома Романовых. — Центрполиграф, 2011. — С. 61—62. — 692 с. — ISBN 978-5-227-02713-9.

Ссылки

- Парики и шляпы XVIII века

- Мужской костюм. Франция

- Женская мода. Франция

- Европейский костюм XVIII века (рококо)

- Костюм и мода в России в XVIII веке

- Одежда и прически второй половины XVIII века

Видеоматериалы по истории моды:

- Эпоха маскарадов. Стиль барокко и рококо в костюмах середины XVIII века

- История моды: парики и прекрасные кружева

- История моды: революция и мода

- Дама XVIII века — телепередача Галилео

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .