- Статья — о церковном праздновании. О славянской обрядности дня см. статью Красная горка

| Антипасха | |

|---|---|

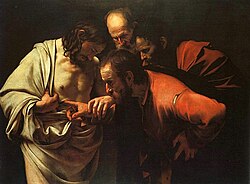

Уверение святого Фомы. Византийская мозаика монастыря Дафни (конец XI века) | |

| Тип | православный |

| Иначе |

Неделя Антипасхи, Антипасха, Неделя обновления, Неделя новая, Фомина неделя, Фомино воскресение |

| Установлен |

в честь явления Иисуса Христа ученикам на 8-й день после Его Воскресения и уверения ап.Фомы. |

| Отмечается | православной церковью |

| Дата | первое воскресенье после Пасхи |

| Празднование | богослужение |

| Связан с | Пасхой |

Антипа́сха, Неде́ля Антипа́схи, Фомина́ неде́ля, Неде́ля о Фоме, Фомино воскресенье — христианский праздник, празднуемый в исторических церквях в следующую неделю (воскресенье) после Пасхи[1].

Полное название праздника

Полное официальное название — церк.-слав. Недѣ́лѧ а҆нтїпа́схи, е҆́же е҆́сть ѻ҆сѧза́нїе свѧта́го сла́внаго а҆по́стола ѳѡмы́, др.-греч. Κυριακή τοῦ Ἀντίπασχα ἤτοι ἡ ψηλάφησις τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου Θωμᾶ , редко Неде́ля обновле́ния, Неде́ля но́вая[2] — христианский праздник, празднуемый в исторических церквях в следующую неделю (воскресенье) после Пасхи[1]. На русский язык название праздника переводится как: Воскресение подобное Пасхе, которое есть осязание святого, славного апостола Фомы.

При этом др.-греч. Αντίπασχα происходит от др.-греч. ἀντι- — приставка со значением подобия + др.-греч. πάσχα — Пасха[3][4].

Антипасха в древней Церкви

Первое упоминание об Антипасхе содержится в антиохийских по происхождению «Апостольских постановлениях» (около 380 года), а описание иерусалимского богослужения в этот день — в «Паломничестве Эгерии» (около 400 года).

В древней Церкви крещение неофитов осуществлялось на литургии Великой субботы или собственно Пасхи. Первые восемь дней после крещения неофиты ходили в белых одеждах и снимали их в восьмой день, то есть в Антипасху. Отсюда происходит одно из традиционных латинских названий праздника (в римском и амвросианском обрядах) — Dominica in Albis (с лат. — «День Господень в белых» (одеждах)), из этих же соображений первая пасхальная седмица в православном богослужении называется Светлой. Снятие белых крещальных одежд имеет символическое значение: хотя внешние признаки таинства и снимаются, его внутренний смысл (просвещение Светом истинным) остаётся в сердце крещённого навсегда[5].

Богослужение

Богослужение связано с воспоминанием двух явлений Иисуса Христа апостолам — собственно вечером Светлого Воскресения (десяти апостолам, Фома отсутствовал) и «после восьми дней» одиннадцати апостолам, в числе которых был и Фома, который прежде сказал: «если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю» (Ин. 20:25). Общее для всех богослужебных обрядов евангельское чтение этого дня — Ин. 20:19-31

Своим явлением апостолу Фоме воскресший Господь уверяет, что Он имел по Воскресении не мнимую, призрачную плоть, а действительную пречистую, с которою был пригвожден ко кресту и на которой остались от того, даже по Воскресении, язвы.

Это явление Христа апостолам утверждает веру в истинность Воскресения Христова и напоминает завет Самого Спасителя: «блаженны не видевшие и уверовавшие» (Ин. 20:29).

Евангельское чтение об уверении Фомы

Евангельский рассказ об уверении Фомы содержит три части, включающие сообщения о явлении Иисуса апостолам в день Его Воскресения из мёртвых:

— об отсутствии Фомы и его неверии:

— и о уверении Фомы:

Библейскому понятию «вера» соответствуют в первую очередь наши понятия «твердость», «доверие», «верность». Это не «философская» вера в Бога (признание Его существования), а верность Богу. Верить и быть в союзе можно только с личным, Живым Богом, но не с абстракцией «Абсолюта» или «Космического разума». Истинный Бог — это «Бог Авраама, Исаака и Иакова, а не Бог философов и ученых» (Блез Паскаль)[6]. Отрицать существование Бога (или богов) древний человек мог лишь в случае безумства (Пс. 13:1).

Другие литургические темы Антипасхи

Важной темой праздника является обновление всего творения Воскресением Христовым. В древнехристианском богословии, начиная, как минимум, с Послания Варнавы (конец I века), воскресный день мыслился первым днём седмицы — днём начала творения Божия, описанного в Книге Бытия, и одновременно восьмым, то есть днём будущего Царства, в котором времени уже не будет. В соответствии с таким представлением Антипасха, как восьмой день после Воскресения Христова, является прообразом грядущего Царства Божия, первым днём обновлённого Христом нового мира. В беседе на Неделю Новую (Антипасху) Григорий Богослов проводит параллели между обновлением Христовым и весенним обновлением природы: «Ныне весна земная, весна духовная, весна душам, весна телам, весна видимая, весна невидимая; о, если бы мы приняли участие в ней там, прекрасно изменившись здесь, и обновленные переправились к обновленной жизни во Христе Иисусе Господе нашем!»[5]

Предписания устава

По действующему Иерусалимском уставу богослужение Антипасхи совершается по чину двунадесятых Господских праздников, хотя сам день к таким праздникам формально и не относится. Так великая вечерня и утреня посвящены только Антипасхе, то есть поются по Триоди цветной, а воскресная служба текущего гласа отменяется; на литургии поются не воскресные, а праздничные антифоны; вечером самого праздника совершается вечерня с великим прокимном («Кто Бог велий, яко Бог наш» — Пс. 76); попразднество продолжается до следующей субботы, включительно[5]. Кондак Антипасхи написан Романом Сладкопевцем, стихиры на «Господи, воззвах» — Иоанном Дамаскиным. Поэтические песнопения Антипасхи последовательно охватывают все основные темы праздника[5]:

- человеколюбие и снисхождение Сына Божия («Яко долготерпел еси, от иудей заушаемь, от апостола осязаемь, и от отметающихся Тебе многоиспытуемь, како вополотился еси? како распялся еси, Безгрешне?» — стихира на стиховне)

- промыслительное неверие Фомы («Неверие веру известную роди…Иоанн на перси Слова возлеже, Фома же ребра осязати сподобися…Фома во огненная ребра руку Иисуса Христа Бога, не опалися осязанием. Души бо зловерство преложи на благоверие…О доброе неверие Фомино, верных сердца в познание приведе» — стихиры вечерни),

- обновление творения («Днесь весна благоухает, и новая тварь ликует» — ексапостиларий, «Днесь весна душам, зане Христос из гроба якоже солнце возсияв тридневный» — первая песнь канона утрени),

- первый и одновременно восьмой день будущего века («Яко первый есть дней и господственный светоносный сий приносит бо и века образ, яко осмица совершая будущаго» — седьмая песнь канона утрени)

| На греческом[7] | На церковнославянском[8] (транслитерация) | На русском[9] | |

|---|---|---|---|

| Тропарь праздника, глас 7 (Ἦχος βαρὺς) | Ἐσφραγισμένου τοῦ μνήματος ἡ ζωὴ ἐκ τάφου ἀνέτειλας Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, τοῖς Μαθηταῖς ἐπέστης ἡ πάντων ἀνάστασις, πνεῦμα εὐθὲς δι' αὐτῶν ἐγκαινίζων ἡμῖν, κατὰ τὸ μέγα σου ἔλεος. | Запеча́тану гро́бу, живо́т от гро́ба возсия́л еси́ Христе́ Бо́же, и две́рем заключе́нным, ученико́м предста́л еси́, всех Воскресе́ние: Дух Пра́вый те́ми обновля́я нам, по вели́цей Твое́й ми́лости. | Хотя гроб был запечатан, Ты, Жизнь, из гроба воссиял, Христе Боже; и, когда двери были заперты, Ты, всех Воскресение, предстал ученикам, через них Дух Правый обновляя в нас по великой Твоей милости. |

| 3-я стихира с Великой вечерни, с Господи воззвах, глас 1 (Ἦχος α') | Θωμᾶς, ὁ λεγόμενος Δίδυμος, οὐκ ἦν μετ' αὐτῶν, ὅτε εἰσῆλθες Χριστέ, κεκλεισμένων τῶν θυρῶν· ὅθεν καὶ ἠπίστει τοῖς ῥηθεῖσιν αὐτῷ, ἐξ ἀπιστίας εἰς πίστιν βεβαιῶν, οὐκ ἀπηξίωσας δὲ Ἀγαθέ, ὑποδεῖξαι αὐτῷ τὴν ἄχραντον πλευράν σου, καὶ τῶν χειρῶν καὶ τῶν ποδῶν τοὺς μώλωπας, ὁ δὲ ψηλαφήσας καὶ ἰδών, ὡμολόγησέ σε εἶναι Θεὸν οὐ γυμνόν, καὶ ἄνθρωπον οὐ ψιλόν, καὶ ἐβόα· ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου, δόξα σοι. | Фома́, глаго́лемый Близне́ц, не бе с ни́ми, егда́ вшел еси́, Христе́, заключе́нным две́рем: тем же и не вероваше́ рече́нным ему́, от неве́рия в ве́ру известву́я. Не несподо́бил же еси́ Бла́же, показа́ти ему́ пречи́стое ребро́ Твое́, и руку́ и ногу́ я́звы: он же осяза́в и виде́в, испове́да Тебе́ бы́ти Бо́га не на́га, и Челове́ка не про́ста, и вопия́ше: Госпо́дь мой и Бог мой, сла́ва Тебе́. | Фома, называемый Близнец, не был с ними, когда Ты, Христе, вошел при заключённых дверях. От того он и не верил сказанному ему, когда от неверия его в вере утверждали. Но Ты не отказал ему, Благой, показать пречистое ребро Твое и на руках и ногах язвы. Он же, осязав и увидев, Богом исповедал Тебя, но не бесплотным, и человеком, но не простым, и возглашал: «Господь мой и Бог мой, слава Тебе!» |

| Кондак праздника, глас 8 (Ἦχος πλ. δ') | Τῇ φιλοπράγμονι δεξιᾷ, τὴν ζωοπάροχόν σου πλευράν, ὁ Θωμᾶς ἐξηρεύνησε Χριστὲ ὁ Θεός· συγκεκλεισμένων γὰρ τῶν θυρῶν ὡς εἰσῆλθες, σὺν τοῖς λοιποῖς Ἀποστόλοις ἐβόα σοι· Κύριος ὑπάρχεις καὶ Θεός μου. | Любопы́тною десни́цею жизнопода́тельная Твоя́ ре́бра Фома́ испыта́, Христе́ Боже́, созаключе́нным бо две́рем я́ко вшел еси́, с про́чими апо́столы вопия́ше Тебе́: Госпо́дь еси́ и Бог мой. | Любознательной рукою жизнь источающие ребра Твои исследовал Фома, Христе Боже; и тогда, как Ты вошел при запертых дверях, он с прочими Апостолами стал взывать Тебе: «Ты — Господь и Бог мой!» |

Дискуссия по поводу неверия апостола Фомы

В русском языке имя апостола Фомы со временем приобрело негативный оттенок. Словарь В. Даля дает такое определение: «Фома, от имени апостола — человек недоверяющий, склонный к сомнению». Всем знакомо выражение «Фома неверующий», которое тоже несёт отрицательный смысл.

В церковных СМИ не раз такой подход вызывал дискуссию[10][11]. По свидетельству Писания, апостол Фома не поверил в Воскресение Христа, но впоследствии, раскаявшись в своем неверии, обошёл со своей проповедью почти всю землю. Он основал христианские Церкви в Палестине, Месопотамии, Парфии, Эфиопии и Индии, по некоторым сведениям, донес христианское учение до Китая. Фома настолько веровал во Христа, что не пожалел даже своей жизни и принял мученическую кончину. За обращение ко Христу сына и супруги правителя индийского города Мелипура Фома был заключен в темницу, претерпел пытки и, пронзенный пятью копьями, отошёл ко Господу.

Из Евангелия от Иоанна мы узнаём, что изначально ученики «не знали из Писания, что Ему надлежало воскреснуть из мертвых» (Ин. 20:9). Для того, чтобы они поверили, Христос «показал им руки и ноги и ребра Свои» (Ин. 20:20). Фома тоже не говорил: «не верю». Он сказал: «если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю» (Ин. 20:25).

Католическая церковь

С XVII века в Католической церкви установился обычай первого причастия детей именно в Антипасху, отсюда происходит немецкое название дня — Erstkommunionfeier der Kinder[5].

Славянские традиции

Восточные славяне называли праздник «Красной горкой». С этого дня начинался весенний период сельских свадеб, а также обходы дворов молодожёнов с поздравлением[12].

На Красную горку водили хороводы, пели песни[13], плясали, играли в различные игры[14], совершали закликание весны. Молодёжь на заре на возвышенном красивом месте встречала восход солнца. В хороводах парни и девушки, достигшие брачного возраста, обязаны были принимать участие, а тех, кто избегал участия в празднике, осуждали и награждали насмешливыми прозвищами[15].

У русских крестьян Красная горка была в большей степени связана не с христианской традицией, а с древним языческим празднованием начала весны. В Древней Руси в этот день на возвышенностях жгли костры в честь Даждьбога[12][неавторитетный источник?][16].

В дореволюционной России считалось, что на Красную горку «люд крещёный с покойничками христосуется», поэтому к этому дню красили яйца[17][18], но уже не в красный, а в жёлтый или зелёный «поминальные» цвета[19]. Существовал также обряд гадания, при котором «катали яйца с горки», скатывали крашеные яйца с небольших пригорков[20]. Считалось, что если яйцо скатится ровно и не разобьётся, то его владельца ожидают в текущем году счастье и удача.[источник не указан 666 дней]. На Русском Севере на Красную горку девушка одаривала своего парня яйцом[21].

Продолжалось приветствие «Христос воскрес»[22] и одаривание яйцами.

См. также

Примечания

- 1 2 «Полный православный богословский энциклопедический словарь» Т. 1 1913 год изд. Сойкина столбик 178

- ↑ Никольский К. Т., прот. Пособие к изучению устава богослужения православной церкви. (1907) стр. 640

- ↑ Древнегреческо-русский словарь Дворецкого «ἀντι-» Архивировано 26 апреля 2017 года.

- ↑ П. А. Алексеев Церковный словарь. Часть первая. — М: 1815 стр. 33

- 1 2 3 4 5 А. В. Пономарев, 2001.

- ↑ Словарь библейского богословия / Под ред. Ксавье Леон-Дюфура и др. Брюссель, 1974, кол. 115—128 (статьи «Вера» и «Верность»)

- ↑ Богослужебные книги на греческом. Цветная Триодь. Неделя Антипасхи (недоступная ссылка)

- ↑ Богослужебные книги на церковно-славянском языке. Триодь цветная. Неделя Антипасхи. (недоступная ссылка). Проверено 4 мая 2014. Архивировано 4 мая 2014 года.

- ↑ Переводы богослужебных книг. Триодь цветная. Неделя Антипасхи. Святого Апостола Фомы

- ↑ 26 апреля — православный мир вспоминает об уверении апостола Фомы

- ↑ Легойда В. Р. Апостольское неверие против веры равнодушия Архивировано 23 октября 2013 года. // Фома, № 10/66, октябрь 2008.

- 1 2 Холодная.

- ↑ Христова, Ревнева, 2005, с. 96.

- ↑ Щербакова, 2005, с. 70.

- ↑ Коринфский, 1901, с. 243–244.

- ↑ Коринфский, 1901, с. 243.

- ↑ Коринфский, 1901, с. 245.

- ↑ Афанасьев, 1869, с. 290.

- ↑ Агапкина, Белова, 2012, с. 629.

- ↑ Христова, Ревнева, 2005, с. 96, 97.

- ↑ Морозов, Слепцова, 2004.

- ↑ Коринфский, 1901, с. 271.

Литература

- Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. — М.: Тип. Грачёва и комп., 1869. — Т. 3. — 851 с.

- Коринфский А. А. Радоница — Красная Горка // Народная Русь : Круглый год сказаний, поверий, обычаев и пословиц русского народа. — М.: Издание книгопродавца М. В. Клюкина, 1901. — С. 241—248.

- Морозов И. А., Слепцова И. С. Круг игры. Праздник и игра в жизни севернорусского крестьянина (XIX—XX вв.). — М.: Индрик, 2004. — С. 133. — 920 с. — (Традиционная духовная культура славян. Современные исследования). — ISBN 5-85759-295-X. (недоступная ссылка)

- А. В. Пономарев. Антипасха // Православная энциклопедия. — М. : Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2001. — Т. II. — С. 544-548. — 752 с. — 40 000 экз. — ISBN 5-89572-007-2.

- Холодная В. Г. Красная горка. Русские праздники и обряды. Российский этнографический музей.

- Христова Г. П., Ревнева С. Н. Календарные праздники и обряды Воронежской области // Календарные обряды и обрядовая поэзия Воронежской области. Афанасьевский сборник. Материалы и исследования. — Вып. III / Сост. Т. Ф. Пухова, Г. П. Христова. — М.: Издательство ВГУ, 2005. — С. 7—21.

- Щербакова О. С. Фольклорно-этнографические и песенные традиции русских Алтая: Учебное пособие и хрестоматия. В 2 частях. Часть 1. — Изд-во АлтГАКИ, 2005. — 188 с. — ISBN 5-901897-25-0.

- Яйцо пасхальное / Агапкина Т. А., Белова О. В. // Славянские древности: Этнолингвистический словарь : в 5 т. / под общ. ред. Н. И. Толстого; Институт славяноведения РАН. — М. : Межд. отношения, 2012. — Т. 5: С (Сказка) — Я (Ящерица). — С. 626–632. — ISBN 978-5-7133-1380-7.

Ссылки

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .