| Полифилетическая группа протистов | |

|---|---|

| |

| Название | |

| Саркомастигофоры | |

| Статус названия | |

| Устаревшее таксономическое | |

| Научное название | |

| Sarcomastigophora | |

| Родительский таксон | |

| Домен Эукариоты | |

| Представители | |

|

|

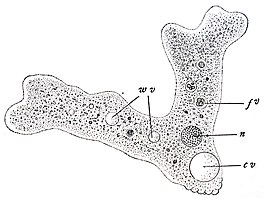

Са́ркома́стигофо́ры, или Саркожгутиконосцы (лат. Sarcomastigophora) — от греч. sarcodes — мясистый — полифилетическая группа в некоторых старых системах рассматривалась в качестве типа свободноживущих и паразитических простейших[1], которые передвигаются с помощью особых вре́менных выростов цитоплазмы (псевдоподий) или бичевидных выростов (жгутиков). Насчитывают около 18000 видов.

Строение

Строение Саркомастигофор, несмотря на относительную простоту их организации, отличается большим разнообразием. Главным образом это касается скелетных образовании, которые достигают у саркомастигофор большой сложности и совершенства (Класс Саркодовые). Очень большое количество видов известно в ископаемом состоянии благодаря хорошей сохранности скелетов многих групп саркодовых. У них отсутствует пелликула, так как у них непостоянная форма тела. Присутствуют пищеварительные и сократительные вакуоли(вода, поступающая в клетку путем осмоса давит на клетку и, чтобы она не разорвалась из-за высокого тургорного давления, выводится через сократительные вакуоли(1)). Пища поступает путем фагоцитоза и пиноцитоза, далее в пищеварительной вакуоли она обрабатывается ферментами и выходит в цитоплазму и потом через клетку наружу. 1 ядро. Гетеротрофы. Делятся 1 раз в сутки путем амитоза.

Передвижение

Некоторые одноклеточные могут перемещаться как с помощью псевдоподий, так и с помощью жгутиков. Иногда у одного и того же организма могут присутствовать оба вида органоидов одновременно или последовательно в течение жизненного цикла. Поскольку или жгутики, или ложноножки имеются хотя бы на одной из стадий жизненного цикла почти у всех эукариот, к данной группе могли быть отнесены самые различные, неродственные организмы.

Размножение и происхождение

Некоторым группам протистов свойственно только бесполое размножение. У большинства групп есть половой процесс в виде копуляции гамет (реже неспециализированных клеток) или конъюгации. Жгутиконосцы, видимо, стоят ближе к предковым группам простейших. Они разнообразнее по типам питания, органелл движения, типам оболочек клеток и т. п. О первичности жгутиковых форм свидетельствует и то, что саркодовые, которые размножаются половым путём, часто имеют гаметы со жгутиками. Среди жгутиконосцев есть переходные формы между «растительными» и «животными» организмами.

Места обитания

Саркомастигофоры обитают в морских и пресноводных водоёмах, во влажной почве. Многие паразитируют в организме животных и человека.

Классификация

В старых классификациях протистов в состав типа Саркомастигофоры включали два подтипа — Саркодовые (Sarcodina) и Жгутиконосцы (Mastigophora) (оба они также представляют собой полифилетические группы, как и многие классы из приведённой ниже классификации).

Подтип Саркодовые

- Класс Саркодовые (Sarcodina)

- Подкласс Корненожки (Rhizopoda)

- Отряд Амёбы (Amoebina)

- Род Амёбы, или Голые амёбы (Amoebina)

- Вид Амёба протей (Amoeba proteus)

- Род Амёбы, или Голые амёбы (Amoebina)

- Отряд Раковинные амебы (Testacea)

- Отряд Фораминиферы (Foraminifera)

- Род Globobulimina

- Род Hyperammina

- Вид Hyperammina elongata

- Вид Hyperammina elongata

- Вид Hyperammina friabilis Brady

- Вид Hyperammina levigata Wright

- Род Rhabdammina

- Род Astrorhiza

- Вид Astrorhiza limicola

- Род Myxotheca

- Вид Myxotheca arenilega

- Отряд Амёбы (Amoebina)

- Подкласс Лучевики, или Радиолярии (Radiolaria)

- Отряд Акантарии (Acantharia)

- Род Achanthometra

- Вид Achanthometra elastica

- Род Achanthometra

- Отряд Спумеллярии (Spumellaria)

- Род Thalassicola

- Вид Thalassicola muleata

- Род Chromyodrymus

- Вид Chromyodrymus abiatanus

- Род Thalassicola

- Отряд Назеллярии (Nasselaria)

- Род Medusetta

- Вид Medusetta craspedota

- Род Medusetta

- Отряд Феодарии (Phaeodaria)

- Род Aulacantha

- Вид Aulacantha scolymantha

- Род Aulacantha

- Отряд Стихолонхеи (Sticholonchea)

- Род Sticholonche

- Отряд Акантарии (Acantharia)

- Подкласс Солнечники, или Гелиозои (Heliozoa)

- Отряд Актиносфериды (Actinosphaerium)

- Род Actinosphaerium

- Вид Actinosphaerium eichhorni

- Род Actinosphaerium

- Отряд Актиносфериды (Actinosphaerium)

- Подкласс Корненожки (Rhizopoda)

Подтип Жгутиковые

- Класс Жгутиконосцы, или Жгутиковые (Mastigophora)

- Подкласс Растительные жгутиконосцы (Phytomastigina)

- Отряд Хризомонады (Chrysomonadina)

- Род Dinobryon

- Род Synura

- Отряд Динофлагелляты (Dinoflagellata, или Peridinea)

- Род Noctiluca

- Отряд Эвгленовые (Euglenoidea)

- Род Euglena

- Вид Эвглена зелёная

- Род Euglena

- Отряд Вольвоксовые (Volvocidae)

- Род Вольвокс (Volvox)

- Вид Вольвокс (Volvox)

- Род Вольвокс (Volvox)

- Отряд Фитомонады (Phytomonadina)

- Род Chlamydomonas

- Отряд Хризомонады (Chrysomonadina)

- Подкласс Животные жгутиконосцы (Zoomastigina)

- Отряд Воротничковые жгутиконосцы (Choanoflagellata)

- Род Codosiga

- Род Sphaeroeca

- Отряд Ризомастигины (Rhizomastigina)

- Отряд Кинетопластиды (Kinetoplastida)

- Род Bodo

- Род Трипаносомы (Trypanosoma)

- Вид Trypanosoma rhodesiense

- Вид Trypanosoma evansi

- Вид Trypanosoma brucei

- Вид Trypanosoma equiperdum

- Род Лейшмании (Leishmania)

- Вид Leishmania donovani

- Вид Leishmania tropica

- Отряд Полимастигины (Polymastigina)

- Род Трихомонады (Trichomonas)

- Вид Trichomonas hominis

- Вид Trichomonas vaginalis[2]

- Род Лямблии (Lamblia)

- Вид Lamblia intestinalis

- Род Трихомонады (Trichomonas)

- Отряд Гипермастигины (Hypermastigina)

- Род Lophomonas

- Отряд Опалины (Opalina)

- Род Опалины (Opalina)

- Вид Опалина лягушачья (Opalina ranarum)

- Род Опалины (Opalina)

- Отряд Воротничковые жгутиконосцы (Choanoflagellata)

- Подкласс Растительные жгутиконосцы (Phytomastigina)

В период использования этой системы зоологами ботаники (более обоснованно) рассматривали разные «отряды» растительных жгутиконосцев как представителей различных отделов водорослей. Яркий пример — эвгленовые, которые в ботанической систематике имеют ранг отдела Euglenophyta.

В некоторых вузовских и большинстве школьных учебников данная система сохраняется до сих пор[3]. В научной литературе, посвященной протистам, эта система не используется с 90-х годов XX века[4]. В некоторых из современных классификаций протистов ранг таксонов не указывается — видимо, в частности для того, чтобы его было удобнее изменять в будущем[5].

Саркодовые

- Свободноживущие обитатели почв, пресных водоёмов, морей и паразиты

- Клетка ограничена плазматической мембраной, некоторые имеют известковую раковину или внутренний кремнезёмный, реже другого состава скелет (радиолярии)

- Цитоплазма представлена эктоплазмой (более вязкой) и эндоплазмой (более жидкой)

- Форма тела не постоянная

- Передвигаются и захватывают пищу с помощью ложноножек (фагоцитозом)

- Размножение бесполое, путём деления клетки надвое и других форм деления, и половое (обычно в виде копуляции жгутиковых гамет).

- Ядерный цикл с промежуточной редукцией.

Представители: обыкновенная амёба (протей), дизентерийная амёба, радиолярии, фораминиферы.

Жгутиконосцы (Мастигофоры)

- Свободноживущие, населяют пресные и морские водоёмы, почву, паразиты обитают в теле человека и животных

- Имеют обычно постоянную форму, эктоплазма уплотнена дополнительной оболочкой — пелликулой, многие формы имеют домики и панцири

- Некоторые виды образуют колонии

- Клетка может содержать хлорофилл и светочувствительный глазок

- Питание автотрофное, гетеротрофное или миксотрофное (авто- и гетеротрофное)

- Передвигаются с помощью жгутика или многих (нескольких) жгутиков

- Размножение бесполое путём продольного деления надвое, у многих форм половое в форме копуляции гамет

- Ядерный цикл с промежуточной редукцией.

Представители: эвглена зелёная, вольвокс, лямблия, трипаносома

См. также

Литература

- Догель В. А. Общая протистология. // М.: Советская наука, 1951. — 603 с.

- Зенкевич Л. А. (ред.). Жизнь животных, т. 1 // М.: Просвещение, 1968. — 579 с.

- Кемп П., Армс К. Введение в биологию. // М.: Мир, 1988. — 645 с.

- Учебник Зоология Г. И. Блохин, В. А. Александров

- Константинов Г. С., Блохин А. В. О морфологии амебиаза. // Арх. пат., 1988, № 4, с. 44-50.

- Петровский Б. В. (ред.). Популярная медицинская энциклопедия. // М.: Советская энциклопедия, 1981. — 703 с.

- Цинзерлинг А. В. Современные инфекции. // СПб.: СОТИС, 1993. — 363 с.

- Воробьев А. А. и др. Микробиология. // М.: Медицина, 1994. — 288 с.

- Ярыгина В. Н. (ред.). Биология. // М.: Высшая школа, 2000. — 492 с.

- Пехов А. П. Биология с основами экологии. // СПб.: 2001. — 671 с.

- Томас Вильке Паразиты. // ГЕО, № 2, 2000, с. 44—54.

- Козинец Г. И. и др. Кровь и инфекция. // Трида-фарм, 2001. — 452 с.

- Шарова И. Х. Зоология беспозвоночных. // М.: Владос, 2002. — 591 с.

Примечания

- ↑ По данным ITIS.

- ↑ Влагалищная трихомонада (рус.) // Википедия. — 2018-03-12.

- ↑ Шарова И. Х. Зоология беспозвоночных: Учебник для студентов вузов. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. — 594 с. — ISBN 5-691-00332-1..

- ↑ Кусакин О. Г., Дроздов А. Л. Филема органического мира. Часть 2. — СПб.: Наука, 1997. — 381 с. — ISBN 5-02-026018..

- ↑ Adl SM, Simpson AG, Farmer MA, Andersen RA, Anderson OR, Barta JR, Bowser SS, Brugerolle G, Fensome RA, Fredericq S, James TY, Karpov S, Kugrens P, Krug J, Lane CE, Lewis LA, Lodge J, Lynn DH, Mann DG, McCourt RM, Mendoza L, Moestrup O, Mozley-Standridge SE, Nerad TA, Shearer CA, Smirnov AV, Spiegel FW, Taylor MF. The new higher level classification of eukaryotes with emphasis on the taxonomy of protists. J Eukaryot Microbiol. 2005;52(5):399-451.

Ссылки

- Tree of Life: Eukaryotes — один из вариантов современной системы протистов

- Саркомастигофоры (англ.) по данным Объединённой таксономической информационной службы (ITIS).

- Саркомастигофоры (англ.) информация на сайте «Энциклопедия жизни» (EOL).

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .