| граф Лев Францевич Лубенский | |

|---|---|

| польск. Leon Łubieński h. Pomian, hrabia белор. Леў Лубенскі | |

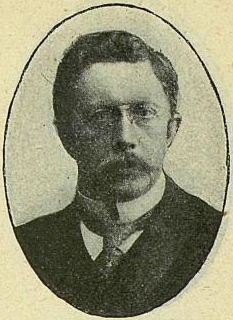

Депутат Второй Думы, 1907 г. | |

| Дата рождения | 15 марта 1861 |

| Место рождения | |

| Дата смерти | 9 августа 1944 (83 года) |

| Место смерти | Варшава |

| Гражданство |

|

| Род деятельности | граф, депутат Государственной думы II созыва от Могилёвской губернии |

| Вероисповедание | римско-католическое |

| Партия | беспартийный |

Граф Лев Францевич Лубенский (15 марта 1861, Казимежа-Велька — 9 августа 1944, Варшава[1]) — граф, депутат Государственной думы II созыва от Могилёвской губернии, польский дипломат и сенатор (1922—1930).

Биография

Польский граф. Родился 15 марта 1861 года в родовом имении Казимежа-Велька (Келецкая губерния Российской империи) в семье камер-юнкера российского двора графа Францишека Лубенского герба Помян (1834—1891)[2] и его жены — княжны Анны Марии Клементины урождённой Любомирской герба Дружина (1838—1916)[3]. Был крещен в католичестве. Принадлежал к польской аристократии.

Его отец Франтишек Лубенский был сыном польского графа Казимира Лубенского (1801-1870) и графини Марианны Корвин-Красинской (1810-1862), владел двумя сахарными заводами в Келецкий губернии и был автором научных работ производству сахара[4]. Мать княгиня Анна Любомирская была дочерью князя Константина (Константина-Станислава-Ксаверия) Любомирского (1786-1870) и его жены — русской графини Екатерины Николаевны Толстой (1789-1870), дочери Н. А. Толстого. Анна Любомирская принадлежала к «литовской» ветви рода Любомирских, которая осела в 1780-х годах в районе Орши, купив у Григория Потёмкина имение Дубровно в Оршанском уезде Могилевского наместничества (Российской империи), она принесла в приданое мужу имения в Оршанском уезде.

Выпускник Технологического института в Граце в Австро-Венгрии. Входил в состав совета Могилёвского и Минского сельскохозяйственных обществ. Состоял в наблюдательной комиссии Общества взаимного страхования. Владел имением Межево площадью 700 десятин Оршанского уезда Могилёвской губернии. В момент выборов в Думу был внепартийным.

Владел наследственными поместьями Казимежа-Велька (Kazimierza Wielka) и Белз (Bełzów) в Пиньчавским уезде Келецкий губернии, а также поместьем Межево (около 700 десятин земли) в Оршанском уезде Могилевской губернии.

Хозяйственная деятельность

После окончания института начал заниматься хозяйством в родовых имениях Казимежа-Велька (Kazimierza Wielka) и Белз (Bełzów) в Пиньчавским уезде Келецкий губернии (Российская империя) [4]. В 1903 года. в Минске был напечатан его «Доклад о денатурации спирта и о применении его для химических и технических целей».

Вероятно, по причине знакомства и брака с графиней Леопольдиной Чапской (1887-1969), которая была жительницей Минской губернии, Лев Лубенский перенёс свою деятельность из польских земель в литовско-белорусские губернии Российской империи и управляет своими имениями в Оршанском уезде. Строит в своем имении Межево (Оршанский уезд) усадебно-парковый комплекс[5]. Стал авторитетом среди землевладельцев-католиков Могилевской губернии, членом Минского и Могилевского сельскохозяйственных обществ и быстро стал одним из влиятельных руководителей обеих этих организаций — вошёл в состав их руководства[4][6]:79. Причиной такого поворота событий, вероятно, стало взаимопонимание с дворянами-католиками Минской и Могилевской губерний и все тот же брак Лубенского с Леопольдиной Чапской, дочерью графа Ежи Чапского — одного из лидеров Минского сельскохозяйственного общества и зажиточного помещика Минской губернии. По словам руководителя Минского сельскохозяйственного общества сельского хозяйства Эдварда Войниловича, Лубенский проявлял заметную активность в этой организации[6]:64, 79. Граф Лев Лубенский был членом Совета Минского сельскохозяйственного общества с 1903 по 1917 год[7].

Стал членом наблюдательной комиссии Минского общества взаимного сельскохозяйственного страхования (от огня)[8].

Упоминается, что в 1913 г. был представителем от Минского сельскохозяйственного общества в Варшавском порайонном комитете — по регулированию массовых перевозок грузов на железной дороге[9].

В Российской империи (1905-1917)

6 февраля 1907 избран во Государственную думу II созыва от общего состава выборщиков Могилевского губернского избирательного собрания. За него проголосовали дворяне-католики, евреи и 26 крестьян, но не проголосовал ни один русский землевладелец Могилевской губернии[10]. Вошёл в состав Польского коло[11]. По другим сведениям входил в группу Западных окраин. Принадлежал к числу краёвцев-консерваторов[12].

После введения в 1911 г. в Могилевской губернии земского самоуправления был избран членом в Могилевское губернское земство от «польской» (католической) курии. В ходе Первой мировой войны в 1915-1917 гг. как представитель Могилевского губернского земства организовал санитарную помощь для гражданских беженцев (граждан Российской империи) в тылах российской армии — в Могилевской губернии[4].

В послереволюционной Белоруссии (1917-1918)

После Февральской революции вошёл в мае 1917 года. в состав Польского совета Минской земли[13], который сначала во время правления Временного Правительства России выступал за государственную независимость и самостоятельность Белоруссии от России, и только после падения Временного Правительства России и в условиях угрозы захвата Белоруссии большевиками в конце 1918 года начал выступать за равноправный федеративный союз Белорусси и Польши[14].

С августе 1917 года стал также ещё и членом и вице-председателем Польской рады межпартийного объединения (Rada Polska Zjednoczenia Międzypartyjnego) в Москве, хотя Польский совет Минской земли, так и не присоединился к Польской раде межпартийного объединения, но позволил своим членам индивидуальное членство в этой московской организации[15].

Из-за угрозы ареста большевиками Лев Лубенский бежал на запад, перейдя линию русско-немецкого фронта, и летом 1918 года был интернирован в немецком лагере для военнопленных в Барановичах[4].

В деле польско-белорусского федерации (1918-1921)

В октябре 1918 года, когда немецкие войска начали (после денонсации Брестского договора) уходить из Могилёвской губернии на запад, Польская рада Белорусских земель, не желая, чтобы Могилёвщина была занята большевиками, обратился в середине 1918 года с запиской к руководству Обер-Оста с просьбой ввести в Могилёвскую губернию польских солдат вместо немецких[16]:30. Записка была подготовлена представителями помещиков-католиков Могилёвской губернии — графом Львом Лубенским, Мирославом Обезерским и Эдмундом Ивашкевичем[17][16]:30. Польский совет Белорусских земель также добивался, чтобы в Варшаве был создан специальный комитет по делам белорусских земель — и с октября 1918 года в Варшаве начал действовать Комитет по восточным делам (Komitet do Spraw Wschodnich) во главе с профессором Витольдом Каменецким[16]:30. В совещаниях этого Комитета сразу начали активно участвовать представители Польского совета Минской земли — Мирослав Обезерский, граф Лев Лубенский и Владислав Рыбинский, а главной их целью было соглашение между Польшей, Белоруссией и Литвой (поляками, белорусами и литовцами) и подготовка материалов к мирной конференции по окончания Первой мировой войны[16]:30. Комитет (с подачи помещиков-католиков Белоруссии) стоял на позициях восстановления бывшего Великого Княжества Литовского (на белорусско-литовских землях) с соблюдением принципов равноправия всех его народов и равноправной унии литовско-белорусского государства с Польшей[16]:30, 32—33. От польского правительства требовалась помощь «при восстановлении установленного Ягеллонами союза литовско-белорусских земель с Польшей»[16]:33. Однако запасным планом деятельности Комитета по восточным делам варшавские политики видели отказ от территорий Литвы и Белоруссии, отказ от удовлетворения интересов помещиков-католиков Белоруссии и создание польского государства исключительно из этнографических польских земель, что оставляло бы землевладельцев Белоруссии без имений — последние в таком случае автоматически отходили под власть большевиков и национализировались[16]:31.

С началом организации в Польше сейма, лидеры Польской рады Белорусских земель обратились с просьбой назначения депутатами в польский сейм также и тех 20 представителей, которых выберут члены Польской рады Белорусских земель, апеллируя к тому, что нынешний польский сейм надо рассматривать к преемник сеймов бывшей польско-литовской Речи Посполитой[16]:37. От Польской рады Белорусских земель, в состав которой входила и Польский совет Минской земли, граф Лев Лубенский в ноябре 1918 года был избран делегатом к Установочного сейма Польши, и выступал (как и все делегаты от Польской рады Белорусских земель) за унию Белоруссии и Польши, но категорически против инкорпорации Белоруссии в Польшу[16]:37—38. Польский совет Белорусских земель определил круг вопросов, которыми должны заниматься его делегаты в польском сейме: 1) связь Литвы и Белоруссии с Польшей; 2) поддержка хороших отношений с государствами Антанты; 3) вопрос промышленной модернизации литовско-белорусских земель и выделения материальной помощи для них; 4) не затрагивать вопрос аграрной реформы[16]:37. Мандаты делегатов Польской рады Белорусских земель в феврале 1919 года не были признаны польским сеймом и делегаты не вошли депутатами в состав польского сейма[16]:38.

В ноябре 1918 года, когда закончилась Первая мировая война, от имени организаций дворян-католиков Белоруссии (во главе которых стоял Эдвард Войнилович) был выбран и отправлен из Варшавы в качестве своего полномочного представителя в Францию — для сотрудничества с Польским национальным комитетом (KNP) в Париже, чтобы выражать интересы дворян-католиков Белоруссии на Парижской мирной конференции (1919-1920)[6]:231[18]: дворяне-католики Белоруссии выступали за неделимость территории Белоруссии и унию Белоруссии с Польшей[16]:45.

В Париже на мирной конференции граф Любенский отклонял претензии польских эндеков непосредственно включить в состав Польши часть белорусских земель бывшей Гродненской губернии: он указывал Роману Дмовскому, что земли к востоку от Бреста должны входить не в состав Польши, а в состав Белоруссии, поскольку они населены, в основном, не поляками[16]:41. Делегация от помещиков-католиков Белоруссии (граф Л. Лубенский, Б. Крыжановский и К. Рыбинский) 21 января 1919 года в Париже в своём обращении Польскому национальному комитету указывала, что инкорпорационная концепция (непосредственного включения в состав Польши лишь католической части территории Белоруссии) не решает дела Белоруссии, а только делит её на две части, что в будущем может стать только причиной межэтнических конфликтов в Польше — белорусского ирредентизма. Делегация предложила унию Польши и литовско-белорусского государства, так как: 1) это меньшее зло, чем разделение Белоруссии на две части; 2) границу 1772 года с Россией (до первого раздела Речи Посполитой в 1772 года) легче защищать, ведь это этническая граница между Белоруссией и Россией; 3) за унию Польши и Белоруссии выступают все поляки в Белоруссии; 4) существуют прочные экономические связи литовско-белорусских земель с Польшей; 5) федерация Польши и Белоруссии (а не инкорпорация части Белоруссии в Польшу) позволит избежать международного обвинений в польском империализме[16]:45. В то время Дмовский был согласен с требованиями Лубенского[16]:42. К обращению добавлялось постановление, принятое землевладельцами-католиками Минской губернии, о том, что землевладельцы соглашаются отдать части своих земельных владений на нужды освобождения края от большевиков — в первую очередь, передать бесплатно тем солдатам-полякам и тем добровольцам, которые будут бороться на белорусских территориях[16]:96. А помещики Пинского и Мозырского уездов Минской губернии согласились передать таким солдатам вплоть 1/3 своей земле[16]:96.

Кроме того, граф Лев Лубенский, выражая мнение общин католических дворян Белоруссии во главе с Эдвардом Войниловичем, не соглашался с позициями Доминика Семашко (представителя делегации белорусских национал-демократов на Парижской конференции) и Митрофана Довнар-Запольского (который подготовил в 1918 г. этническую карту расселения белорусов), что в состав Белоруссии должны также входить части бывших Смоленской, Псковской, Калужской и Черниговской губерний[16]:42.

На заседании Польского национального комитета (ПНК) в Париже граф Лубенский представил свой доклад «Zagadnienia polityczne na Białej Rusi» («Политическое вопрос на Белой Руси»), где ограничивал этническую территорию белорусов на востоке только территориями бывших Могилёвской и Витебской губерний включительно — без Смоленщины и Брянщины[16]:43. Лубенский считал представленные в 1919 году в Париже и других столицах Европы территориальные претензии белорусских национал-демократов (Антона Луцкевича, Доминика Семашко, Митрофана Довнар-Запольского) относительно восточной границы Белоруссии слишком преувеличенными, так как они касались Смоленской и Брянской земель, где белорусы, по мнению Лубенского, были в меньшинстве[16]:43. В докладе Лубенский высказался о необходимости унии Польши и Белоруссии и показывал, что хозяйственные связи (в том числе течение рек Белоруссии) естественно «толкали Беларусь» в западном направлении и что это понимали предки, принимая унию[16]:43. В ответ на территориальные претензии польских эндеков, что на Виленщине доминирует польское население, Лубенский заявил в докладе, что на Виленщине есть польское население, а литовское (балтийское) населения сосредоточено на территории бывшей Ковенской губернии и только на западных частях бывшей Виленской губернии[16]:43. «Эта шестивековая совместная жизнь поляков, литовцев, белорусов, общие природные условия, почвы, климат создали проблему, которую с чисто этнографического точки зрения невозможно решить». Отсюда наилучшим решением, по мнению Лубенского, в условиях невозможности точного определения этнографических границ между народами и этнической пестроты края будет восстановление литовско-белорусского государства в границах бывшего Великого Княжества Литовского — из шести бывших литовско-белорусских губерний (Виленской, Гродненской, Ковенской, Минской, Могилевской и Витебской). Существование и общая жизнь народов должно опираться на принципы равенства и сотрудничества всех народов литовско-белорусского государства (со своим сеймом), связанной с Польшей соответствующими хозяйственными договорами[16]:43. Эти постулаты Лубенского были постулатами деятелей «краёвости»[16]:43.

2 марта 1919 года на заседании Польского национального комитета Лубенский снова начал защищать для литовско-белорусского государства границы Великого Княжества Литовского накануне первого раздела Речи Посполитой в 1772 году — т. е. границы бывших шести губерний Северо-Западного края Российской империи[16]:43. Чтобы склонить польских эндеков к польско-белорусской федерации, в своей аргументации Лубенский использовал уже и моменты стратегического характера — указал на наличие в Белоруссии важных транспортных узлов (Витебск, Орша, Жлобин, Гомель) и большое число ценных лесных массивов, а также специально затронул чувствительную для польских эндеков тему — островки польского населения в Белоруссии[16]:43.

Подобные аргументы Лубенский снова повторил в Париже в своей записке «Stan economiczny na Litwie i Białej Rusi» («Экономическое положение в Литве и Белоруссии»), поданном в марте 1919 г. в ПНК, а также выслал письмо в Генеральный секретариат Польского национального комитета в Париже о необходимости принятия в ПНК консультантов, которые бы ориентировались в ситуации в Белоруссии и Литве[16]:43-44. Однако идеи польско-белорусской федерации не встречали согласия у многих членов ПНК[16]:44. Главными союзниками в деле федерации Польши и Белоруссии для помещиков-католиков Белоруссии виделись польские аристократы в составе ПНК: 15 мая 1919 года Эдвард Войнилович вместе с Александром Мейштовичем и Романом Скирмунтом в Варшаве встретились с графом Маврикием Замойским, вице-председателем ПНК в Париже и одним из лидеров польской аристократии, и обсудилио восточные границы будущей федерации[16]:45.

Из Парижа Лев Лубенский отправил в организации дворян-католиков Белоруссии отчёт, который дворяне (в том числе Эдвард Войнилович) зачитали 21 мая 1919 года в Варшаве и из корого узнали, что на Парижской мирной конференции дело неделимости территории Белоруссии неутешительно, так как польские эндеки не хотят унии, а только инкорпорации части Белоруссии[6]:247[16]:47—48, 51.

11 октября 1919 году в занятом польскими войсками Вильно состоялось торжественное открытие Вильнюсского университета Стефана Батория, который был создан по приказу Юзефа Пилсудского. Под торжественным мемориалом в честь открытия университета значился (в списке почетных лиц — Юзеф Пилсудский (во главе), Фердинанд Рущиц и др.) и автограф графа Льва Лубенского[19].

В ноябре 1919 года в Варшаве граф Лев Лубенский присутствовал вместе с другими консервативными землевладельцами-католиками Белоруссии, Украины и Литвы (граф Ипполит Корвин-Милевский, Станислав Лопацинский, Александр Мейштович, граф Мариан Плятер, Томаш Зан, Станислав Ванькович, Станислав Горватт, Игнат Шэбека, профессор Шимон Ашкенази) на встрече с одним из лидеров польских аристократов князем Станиславом Любомирским в варшавском дворце Потоцких. Группа землевладельцев говорила князю Любомирскому, что Польша имеет юридические и исторические права на граници до первого раздела Речи Посполитой в 1772 году, а чтобы не допустить опасного пребывания на территории польского государства большого количества непольского населения и тем самым создания угрозы этнической гомогенности Польши, нужно заключить унию с литовско-белорусским государством, подписав экономические и административные договоры. В проекте границ планируемого литовско-белорусского государства землевладельцы-католики (из-за военных трудностей на восточном фронте с большевиками) уже вынуждены были отказаться от восточных частей Могилевской губернии (до Днепра), всей Литвы («Ковенскую Литву») и «Польских Инфлянтов», а в состав Польши предложили включить только Галицию и Волынь с отказом от Киевщины и Подолии[20]:220—221. Любомирский благосклонно встретил проект федерализации — и соответствующий меморандум был направлен «Начальнику Государства» Юзефу Пилсудскому[20]:221.

Лубенский принял гражданство Польши (Второй Речи Посполитой).

В межвоенной Польши (1921-1944)

По итогам Рижского мирного договора (1921 года), который разделял Белоруссию на части, поместья Лубенских на Могилевщине, как и многих других землевладельцев, оказались на советской стороне и были национализированы. В Лубенских сохранились имения в Келецком воеводстве Польши.

В 1921-1922 годах Лев Лубенский был почетным атташе польского посольства в Париже (Франция). На международных Генуэзской конференции (1922) и Гаагской конференции (1922) представлял польские интересы относительно имущества (в том числе недвижимости) польских граждан, которая осталась на территории, подконтрольной СССР.

В межвоенной Польши стал сенатором (1922-1930) первых двух составов Сената. В Сенат I состава (1922-1927) он был избран от Новогрудского воеводства — по списку № 22 «Государственное объединение в Кресах» (Państwowe Zjednoczenie na Kresach); входил в группировку сенаторов (KChN); входил в состав сенатских комиссий — по регламенту (был её председателем), военной и иностранных дел; был участником польско-французской парламентской группы (председатель экономической секции) и межпарламентских конгрессов в Риме (Италия), Лондоне (Великобритания) и Рио-де-Жанейро (Бразилия)[4].

В Сенат II сотава (1928-1930) был избран от Келецкого воеводства — по списку № 1 «Беспартийный блок сотрудничества с правительством» (BBWR, Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem), который поддерживал политику Юзефа Пилсудского; входил в состав сенатской комиссии по регламенту[4].

После 1930 года отошел от политической деятельности.

Гибель

Во время Второй мировой войны находился в Варшаве, проживал на улице Фильтровой в доме № 69 в квартире № 35[21]. В начале Варшавского восстания 1944-го года был тяжело болен — не ходил из-за болезни сердца и почек. 8 августа 1944 года был схвачен в своём доме в Варшаве и вывезен солдатами прогерманских коллаборационистов (по одной информации — украинских, а по другой — Российской освободительной народной армией) в инвалидном кресле[21]. 9 августа 1944 года был ими застрелен на Охоте в Варшаве — в окрестностях Зиеленица (Zieleniak) — и там похоронен анонимно в общей могиле вместе с другими лицами. Эксгумация останков расстрелянных из могилы состоялась в феврале-мае 1945 года[4].

Труды

- Доклад о денатурализации спирта и о потреблении его для химических и технических целей / Л.Ф. Лубенский. ― Минск, 1903.[8]

Семья

- Первая жена — Хелена урождённая Лубенская (1859—1902), дочь графа Владислава Лубенского (1817-1880) и его жены-польки Марии Арсе (Orsetti) (1830-1903)[4]

- Вторая жена — Леопольдина (Леопольдина-Эльжбета), урождённая Хуттен-Чапская (1887—1969)[24], дочь Ежи Чапского

- Дочь — Юзефа Янина (1906—1988)[25], монахиня-урcулинка и сотрудница Люблинского католического университета[4];

- Сын — Ежи (1907—1958)[26], офицер армии межвоенной Польши, боец французского движения сопротивления во время Второй мировой войны, а после войны — эмигрант и гражданин Франции[4];

- Сын — Францишек (1909—1939)[27], воевал в польской армии с начала Второй мировой войны в сентябре 1939 года и пропал без вести[4].

- Сын — Людвик (1912—1996)[28], был женат на графине Эльжбете-Марии Тышкевич (1921-1996), юрист, секретарь Юзефа Бека (Józef Beck), офицер II Польского корпуса генерала Владислава Андерса, а позднее сотрудник Радио Свободная Европа[4].

Литература

- Государственная дума Российской империи: 1906—1917. Б. Ю. Иванов, А. А. Комзолова, И. С. Ряховская. Москва. РОССПЭН. 2008. С. 334.

- Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Второй созыв. М, 1907. С. 181.

- Leon Łubieński h. Pomian, hrabia

- Гамулка, К. Паміж Польшчай і Расіяй. Беларусь у канцэпцыях польскіх палітычных фарміраванняў (1918—1922) / К. Гамулка ; пераклад з польскай мовы. — Вільня, 2008. — 256 с.

- Памятная книга Минской губернии на 1903 год / Минский губернский статистический комитет. — Минск : Паровая типо-литография Б.И. Соломонова, 1903. — 220 с.

- Памятная книга Минской губернии на 1907 год / Минский губернский статистический комитет. — Минск : Губернская типография, 1906. — 208 с.

- Памятная книга Минской губернии на 1917 год / Минский губернский статистический комитет. — Минск : Типография инвалидов, 1916. — 249 с.

- Смалянчук, А.Ф. Паміж краёвасцю і нацыянальнай ідэяй. Польскі рух на беларускіх і літоўскіх землях. 1864 — люты 1917 г. / А.Ф. Смалянчук. — Санкт-Пецярбург : Неўскі прасцяг, 2004. — С. 344.

- Gierowska-Kałłaur, J. Zarząd cywilny Ziem Wschodnich (19 lutego 1919 — 9 września 1920) / J. Gierowska-Kałłaur. — Warszawa : Neriton, 2003. — 455 s.

- Jurkowski, R. Rada Polska Ziemi Mińskiej wobec I Korpusu polskiego gen. J. Dowbór-Muśnickiego / R. Jurkowski // Знакамітыя мінчане: Матэрыялы Беларуска-польскай навук. канф., Мінск, 9 ліст. 2006 г. / Польскі Ін-т у Мінску; рэдкал. А. Вялікі [і інш.]; навук. рэд. А. Вялікі і З. Вінніцкі. — Мінск: Польскі Ін-т у Мінску, 2007. — С. 65—81.

- Jurkowski, R. Sukcesy i porażki. Ziemiaństwo polskie Ziem Zabranych w wyborach do Dumy Państwowej i Rady Państwa 1906—1913 / R. Jurkowski. — Olsztyn: WUWM Olsztyn, 2009. — 550 s.

- Kalendarz ilustrowany «Kurjera Litewskiego» na rok 1909. — Wilno: Nakładem «Kurjera Litewskiego», 1909.

- Kalendarz ilustrowany «Kurjera Litewskiego» na rok 1910. — Wilno: Nakładem «Kurjera Litewskiego», 1910. — 146 s.

- Szpoper, D. Sukcesorzy Wielkiego Księstwa. Myśl polityczna i działalność konserwatystów polskich na ziemiach litewsko-białoruskich w latach 1904—1939 / D. Szpoper. — Gdańsk : Arche, 1999. — 357 s.

- Tarasiuk, D. Między nadzieją a niepokojem. Działalność społeczno-kulturalna i polityczna Polaków na wschodniej Białorusi w latach 1905—1918 / D. Tarasiuk. — Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. — 211 s.

- Woyniłłowicz, E. Wspomnienia. 1847—1928 / E. Woyniłłowicz. — Wilno : Józef Zawadzki, 1931. — cz. 1. — 368 s.

Рекомендуемые источники

- Российский государственный исторический архив]. Фонд 1278. Опись 1 (2-й созыв). Дело 252; Дело 557. Лист 22 оборот.

Примечания

- ↑ Leon hr. Łubieński z Łubnej h. Pomian (ID: 16.78.473)

- ↑ Franciszek Łubieński h. Pomian, hrabia

- ↑ Anna Maria Klementyna Łubieńska

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Leon Łubieński // sejm.gov.pl

- ↑ su/?pn=101&cid=12938 Каменные кресты Межево

- 1 2 3 4 Woyniłłowicz, E. Wspomnienia

- ↑ Памятная книга Минской губернии на 1903 год / Минский губернский статистический комитет. — Минск : Паровая типо-литография Б.И. Соломонова, 1903. — С. 102; Памятная книга Минской губернии на 1907 год / Минский губернский статистический комитет. — Минск : Губернская типография, 1906. — С. 96; Kalendarz ilustrowany «Kurjera Litewskiego» na rok 1909. — Wilno: Nakładem «Kurjera Litewskiego», 1909; Kalendarz ilustrowany «Kurjera Litewskiego» na rok 1910. — Wilno: Nakładem «Kurjera Litewskiego», 1910. — С. 94; Памятная книга Минской губернии на 1917 год / Минский губернский статистический комитет. — Минск : Типография инвалидов, 1916. — С. 85.

- 1 2 Лев Францевич Лубенский

- ↑ Государственный архив Пермского края. Фонд 556. — опись 1. — дело 110. Список членов Варшавского Порайонного Комитета на 1 марта 1913 года. Гл.:

- ↑ Jurkowski, R. Sukcesy i porażki... С. 196.

- ↑ Государственная дума Российской империи: 1906—1917. Б. Ю. Иванов, А. А. Комзолова, И. С. Ряховская. Москва. РОССПЭН. 2008. С. 334.

- ↑ Смалянчук, А.Ф. Паміж краёвасцю і нацыянальнай ідэяй... С. 171, 173; Jurkowski, R. Sukcesy i porażki... С. 467.

- ↑ Jurkowski, R. Rada Polska Ziemi Mińskiej wobec I Korpusu polskiego gen. J. Dowbór-Muśnickiego... С. 73.

- ↑ Jurkowski, R. Rada Polska Ziemi Mińskiej wobec I Korpusu polskiego gen. J. Dowbór-Muśnickiego... С. 67, 72, 79.

- ↑ Jurkowski, R. Rada Polska Ziemi Mińskiej wobec I Korpusu polskiego gen. J. Dowbór-Muśnickiego... С. 74.

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Гамулка, К. Паміж Польшчай і Расіяй. Беларусь у канцэпцыях польскіх палітычных фарміраванняў (1918—1922)

- ↑ Эдмунд Ивашкевич был казначеем Минского сельскохозяйственного общества.

- ↑ Представителем от организаций дворян-католиков Украины в Париж был выбран граф Юзеф Потоцкий. Гл.: Woyniłłowicz, E. Wspomnienia … С. 231.

- ↑ Gierowska-Kałłaur, J. Zarząd cywilny Ziem Wschodnich... С. 79.

- 1 2 Szpoper, D. Sukcesorzy Wielkiego Księstwa.

- 1 2 Strona główna ›Historia ›Senat RP w latach 1922-1939 ›Senatorowie II RP Leon Łubieński

- ↑ com/people/Zofia-Russanowska/5209096602660053575?through=6000000015664776842 Zofia Russanowska

- ↑ Stanisław Łubieński

- ↑ Leopoldyna Łubieńska

- ↑ Józefa Janina Łubieńska

- ↑ Jerzy Łubieński

- ↑ Franciszek Łubieński

- ↑ Ludwik Łubieński

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .