| Капова пещера | |

|---|---|

| башк. Шүлгәнташ | |

Вход в пещеру | |

| Характеристики | |

| Глубина | 165 м |

| Длина | 3045[1] м |

| Объём | 180 510 м³ |

| Тип | карстовая |

| Вмещающие породы | известняк |

| Посещение | |

| Категория сложности | 2А |

| Сайт | Пещера Шульган-Таш |

| Расположение | |

| 53°02′40″ с. ш. 57°03′50″ в. д. HGЯO | |

| Страна | |

| Субъект РФ | Башкортостан |

Ка́пова пеще́ра[2][3][4] (также Бельская, Шульга́н-Таш[5][6][7][8], башк. Шүлгәнташ) — карстовая пещера на территории Бурзянского района республики Башкортостан, Россия. Находится на реке Белой в одноимённом заповеднике «Шульган-Таш». Пещера наиболее известна благодаря наскальным рисункам первобытного человека эпохи палеолита[9].

Название

О происхождении названия «Капова» существует две версии. Первая — от звука капели, постоянно происходящей внутри, и вторая — от слова «капище» (храм), поскольку есть свидетельства, что в доисторические времена пещера использовалась как храм (для этой же цели были сделаны наскальные рисунки). В исторические времена (средневековье) использовалось в качестве языческого капища, о чём свидетельствуют башкирские легенды и археологические раскопки[10].

Название «Шульганташ» происходит от башкирского языка. «Таш» в переводе — камень, а Шульган — это река, впадающая в Белую рядом со входом в пещеру, так же слово «шу-ульган» в переводе с древнего диалекта башкирского означает «вода умерла, канула в небытие»[источник не указан 2574 дня], то есть это название можно перевести как «вода умерла в камне» или «вода ушла под камень». Кроме того, Шульган — персонаж башкирского эпоса «Урал-батыр», старший брат главного героя — повелитель подземного мира.

География

Это слаборазветвлённая трёхэтажная спелеосистема протяжённостью около 3 км с вертикальной амплитудой 165 м[1] (с учетом сифонных подводных полостей) с крупными залами, галереями, подземными озёрами и рекой. Пещера имеет три гипсометрических уровня (этажа), нижний из которых занят речкой Подземный Шульган, которая и образовала эту пещеру[11]. Пещера образована в хемогенных[источник не указан 2882 дня] известняках в карстовом массиве высотой около 140 м. В непосредственной близости от пещеры, приблизительно вдоль неё, проходит глубокий карстовый каньон Шульгана длиной около трёх километров, переходящий в суходол с крупными карстовыми воронками и озёрами.

При подходе к Каповой пещере можно увидеть «Грот мамонта», расположенный в отдельной скале. Своё название грот получил благодаря тому, что его тени на закате солнца ложатся таким образом, что напоминают мамонта с опущенным хоботом.

Вход в пещеру находится на южном склоне горы Сарыкускан и представляет собой огромную арку около 30 метров в высоту. Слева от входа в пещеру расположено озеро, из которого вытекает речка Шульган. Озеро имеет диаметр около 3 м и глубину 35 м (фактически, это не озеро, а вертикальный участок русла реки). Вода в озере непригодна для питья из-за примесей, но используется для лечебных ванн[12].

Флора и фауна

Флора и фауна пещеры хорошо изучены.[13]

Бактерии

Исследованиями ученых из лаборатории микологии и микробиологии Санкт-Петербургского научно-исследовательского центра экологической безопасности РАН в пещере были найдены многие физиологические группы бактерий: сероокисляющие, сульфатредуцирующие, нитрифицирующие, железоокисляющие и марганецокисляющие.

Грибы

За последние десять лет было проведено много исследований грибов в пещере и выделено 38 видов микромицетов, принадлежащих к 3 отделам и 13 родам, образующим споры.

Мхи

Моховой покров сосредоточен у входа в пещеру. Были в частности найдены: Bryopsida (Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. et Tayl., Neckera besseri (Lob.) Jur., Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr., Campylophyllum halleri (Hedw.) Fleisch., Schistidium apocarpum (Hedw.) B. S. G., Timmia bavarica Hessl., Platygyrium repens (Brid.) B. S. G.) и Marchantiopsida (Plagiochila porelloides (Nees) Lindenb.)

Беспозвоночные

Были найдены черви: круглые черви (тип Nematoda) и малощетинковые черви (класс Oligochaeta). Предполагается, что черви попадают в пещеру по трещинам с поверхности. Также были найдены двустворчатые моллюски (класс Bivalvia), остракоды или ракушковые раки (подкласс Ostracoda), веслоногие раки гарпактициды (отряд Harpacticoida) и ногохвостки (отряд Collembola).

Найдено два отряда паукообразных: Acariformes (акариформные клещи) и Parasitiformes (паразитиморфные клещи).

Обнаружены три семейства жесткокрылых или жуков (отряд Coleoptera): Carabidae, Leiodidae (Catopidae), Staphylinidae (6 видов). Найдено два семейства двукрылых (отряд Diptera): Sciaridae и Mycetophilidae (3 вида).

Позвоночные

Из земноводных были встречены лягушки и тритоны. Предполагается, что они попали в пещеру во время половодья. У входа в пещеру встречаются жабы.

Из рыб были найдены: таймень, хариус и гольян. Причем они ничем не отличались от обычных речных и, вероятно, проникают в подземную реку через Голубое озеро из реки Белой.

Наконец летучие мыши представлены шестью видами: ночница Брандта (Myotis brandtii), усатая ночница (Myotis mystacinus), водяная ночница (Myotis daubentonii), ночница Наттерера (Myotis nattereri), бурый ушан (Plecotus auritus) и северный кожанок (Eptesicus nilssonii).

Наскальные рисунки

| Оригинальные рисунки 1 | |

| Оригинальные рисунки 2 | |

| Вход в пещеру 1 | |

| Вход в пещеру 2 | |

| Голубое озеро | |

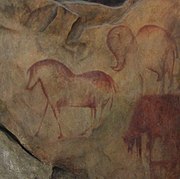

Капова пещера известна благодаря наскальным рисункам первобытного человека периода палеолита, датируемых периодом от позднего солютре до среднего мадлена[14]. Рисунки находятся на гладкой стене в дальнем конце зала Хаоса на первом этаже.

Рисунки были открыты в 1959 году зоологом заповедника А. В. Рюминым[15][16][17]. В исследованиях древней живописи большую роль сыграли Институт археологии АН СССР (прежде всего О. Н. Бадер[18] и В. Е. Щелинский[19]), которые выявили более 50 рисунков, в последние десятилетия — Всероссийский геологический институт и Русское географическое общество в лице Ю. С. Ляхницкого, благодаря исследованиям которого сейчас описано 173 рисунка или их реликтов — красочных пятен. Рисунки выполнены в основном краской из охры смешанной с животным жиром, возраст их около 18 000 лет, изображены мамонты, лошади и другие животные, антропоморфные фигуры. Есть редкие изображения углём. В пещере имеются изображения не только животных. Так, в верхнем и среднем ярусах учёные обнаружили изображения хижин, треугольников, лестниц, косых линий. Самые древние рисунки находятся в верхнем ярусе. Они были нарисованы в эпоху позднего палеолита, когда на планете жили кроманьонцы. На нижнем ярусе Каповой пещеры находятся более поздние изображения конца ледникового периода. Их размер варьируется между 44 и 112 сантиметрами. Уран-ториевое датирование[en] показало, что самые древние рисунки в Каповой пещере были сделаны 36400 лет назад[20].

Рисунки в разной степени сохранности — часть их скрывается под натёками кальцита, часть, до придания пещере статуса заповедной, оказалась под автографами туристов-вандалов, часть смывается влагой, текущей по стенам. Проблема поиска надежных методов консервации рисунков еще не решена. В целях безопасности оригиналов живописи экскурсантам демонстрируются копии рисунков в натуральную величину в привходовой части пещеры.

Поскольку для сохранения рисунков пещера закрыта для свободного посещения в феврале 2012 года, фотографам Александру Марушину и Григорию Сухареву, а также научному сотруднику Ольге Червяцовой было поручено создать виртуальный фототур для возможности интерактивного посещения всей пещеры любым желающим. С июля 2012 года для этого установлен интерактивный киоск в музее на территории заповедника.

В ноябре 2017 года учёными и реставраторами в пещере было сделана сенсационное открытие — под слоем кальцита и современной «наскальной живописи» было найдено древнейшее в мире изображения верблюда[21]. Ориентировочный возраст рисунков — от 14,5 до 40 тыс. лет до н. э. Уникальная находка доказывает, что на территории современной Башкирии верблюды появились в более раннее время чем считалось до этого. Также эти рисунки эпохи палеолита считаются единственными изображениями верблюдов в Европе[22].

Исследования

В палеолитическом культурном слое зала Знаков со святилищем, функционировавшем в одну из заключительных фаз последнего (валдайского или вюрмского) оледенения 16-14 тыс. л. н., была найдена глиняная чашечка, имеющая почти округлую форму и выпуклое донце. Предположительно, чашечка служила для приготовления и хранения красителя (охры) или была жировой лампой. Её диаметр составляет 6 см, а высота около 2 см. На верхнем срезе видна полосчатая окраска глинистого теста. Внутренняя вогнутая поверхность чашечки окрашена в красный цвет, а внешняя выпуклая поверхность имеет бежевую окраску, что соответствует естественной окрашенности глины. Возможно, внутренняя поверхность чашечки была обожжена, а наружная нет[23].

В Купольном зале для разных палеолитических слоёв радиоуглеродным методом были получены калиброванные даты 16,7—16,3 тыс. лет до настоящего времени и 30,7—29,3 тыс. лет до настоящего времени[24].

Антропология

В Купольном зале Каповой пещеры в разных местах были обнаружены антропологические материалы голоценового времени, в том числе фрагменты двух черепов[25].

Генетические исследования

Исследование ДНК обитателей Каповой пещеры, принадлежавших к межовской культуре эпохи бронзы, показало, что они обладали Y-хромосомными гаплогруппами R1a и R1b и митохондриальными гаплогруппами I5, M1 и U5[26].

Галерея

|

|

|

| ||||

| Карта-схема пещеры Шульганташ | Схема первого этажа | Копия в антропологическом музее, Брно, Чехия | Копии рисунков древнего человека |

См. также

Пещеры Башкортостана

Другие

Литература

- Ляхницкий, Юрий Сергеевич. Сокровище палеолита : рисунки и знаки пещеры Шульганташ : [альбом] / Юрий Ляхницкий. — Уфа : Китап, 2008. — 187 с. : ил., цв. ил., портр.; 30 см; ISBN 978-5-295-04643-8

- Ляхницкий, Юрий Сергеевич. Рисунки и знаки пещеры Шульганташ (Каповой) [Текст] : каталог изображений : альбом / Ю. С. Ляхницкий, О. А. Минников, А. А. Юшко. — Уфа : Китап, 2013. — 286, [1] с. : ил., портр., табл., цв. ил.; 30 см; ISBN 978-5-295-05847-9

- Ляхницкий, Юрий Сергеевич. Пещера Шульганташ. — Уфа : ГУП Башкирское изд-во Китап, 2003 (Тип. ГУП Белая река). — 13 с.; ISBN 5-295-03293-0 (в обл.)

- Ляхницкий, Юрий Сергеевич. Шульганташ [Текст] = Шулгəнташ = Shulgantash / Ю. С. Ляхницкий. — Уфа : Китап, 2002. — 198, [1] с. : цв. ил.; 30 см; ISBN 5-295-03088-1

- Ляхницкий, Юрий Сергеевич. Drawings and signs of Shulgantash (Kapova) cave [Текст] : catalogue of images : [album] / Y. S. Lyakhnitsky, O. A. Minnikov, A. A. Yushko. — Ufa : КИТАП, 2015. — 286, [1] с. : ил., цв. ил., портр., табл.; 30 см; ISBN 978-5-295-06318-3 : 700 экз.

- Мигранов Ринат. Мифы Каповой пещеры / Р. Мигранов // Созвездие курая : Духовное наследие Башкортостана. — М., 1997. — С. 75-80. — (Памятники Отечества. Вып. 38).

- Бадретдинов Салимьян. Тайны древних рисунков пещеры Щульган-Таш / С. Бадретдинов // Ватандаш. — 2003. — № 11. — С. 187—194.

- Клемент Людмила. Посмотрели, и хватит… / Л. Клемент // Респ. Башкортостан. — 2004. — 24 авг.

- Котов В. Чтобы не исчезли уникальные рисунки : [Интервью ученого палеонтолога, канд. ист. наук] / Беседу вела Г. Мавлиева // Респ. Башкортостан. — 2004. — 24 нояб.

- Рюмин Александр Владимирович: История открытия палеолитической живописи пещеры Шульган-Таш (Каповой) в рукописях и документах [Текст] / [авт.-сост. О. Я. Червяцова; ред.: М. Н. Косарев (гл. ред.), Н. М. Сайфуллина (отв. ред.)]. — Уфа : Информареклама, 2009. — 211 с. : ил., портр., цв. ил., цв. портр.; 29 см; ISBN 978-5-904555-21-4

- Абдуллин, Шамиль Раисович. Цианобактерии и водоросли пещеры Шульган-Таш (Каповой) : диссертация … кандидата биологических наук : 03.00.05, 03.00.07. — Уфа, 2005. — 289 с. : ил.

- Биота пещеры Шульган-Таш (Каповой) [Текст] / [Абдуллин Ш. Р., Капралов С. А., Кузьмина Л. Ю. и др.] ; М-во природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Гос. заповедник «Шульган-Таш». — [Б. м.] : Гос. заповедник «Шульган-Таш», 2012. — 21, [5] с. : цв. ил.; 21 см; ISBN 978-5-904555-41-2

- Пещера Шульган-Таш (Капова) [Текст] : путеводитель / О. Я. Червяцова [и др.]; [гл. ред.: М. Н. Косарев] ; М-во природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Гос. природный биосферный заповедник «Шульган-Таш». — Уфа : Гос. заповедник «Шульган-Таш», 2013. — 75 с. : ил., портр., цв. ил.; 21 см; ISBN 978-5-904555-61-0

- Марушин, Вадим Александрович. По реке Белой к жемчужине Урала — пещере Шульган-Таш [Текст] : путеводитель / Вадим Марушин. — Уфа : Китап, 2016. — 133, [2] с. : ил., портр., табл.; 20 см; ISBN 978-5-295-05669-7 : 2000 экз.

- Shulgan-Tash (Kapova) cave [Текст] : guidebook / O. Ya. Chervyatsova [и др.] ; Ministry of National resources and ecology of the Russian Federation Shulgan-Nash state nature biosphere reserve. — Ufa : Informreklama, 2016. — 75 с. : цв. ил.; 21 см; ISBN 978-5-906878-00-7 : 500 экз.

- Хусаинова, Гульнур Равиловна. Народная память хранит предания и легенды о пещере Шульган-таш : (по материалам экспедиции 2009 года) / Г. Р. Хусаинова // Библиотека в контексте российской социокультурной истории: краеведческий аспект: материалы Всероссийской научной конференции (с международным участием), посвященной 180-летию Национальной библиотеки имени Ахмед-Заки Валиди Республики Башкортостан (Уфа, 24-25 марта 2016 г.). — Уфа : ЦКиР НБ РБ, 2016. — C. 501—503.

Примечания

- 1 2 Соколов Ю. В. Перечень подземных полостей Республики Башкортостан длиннее 50м. Сайт Уфимского спелеоклуба им. В. Нассонова. Проверено 13 апреля 2011. Архивировано 2 марта 2012 года.

- ↑ С. П. Меч. «Россия: учебник отечественной географии», 1895.

- ↑ Топографические карты ГГЦ

- ↑ Капова пещера / Е. Г. Дэвлет // Канцелярия конфискации — Киргизы. — М. : Большая российская энциклопедия, 2009. — С. 32. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 13). — ISBN 978-5-85270-344-6.

- ↑ Заповедник Шульган-Таш. Архивировано 29 сентября 2015 года. // Официальный сайт

- ↑ Уникальные геологические объекты России // «Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А. П. Карпинского» по заказу Федерального агентства по недропользованию

- ↑ Государственный природный заповедник «Шульган-Таш» (недоступная ссылка — история ). // Туристский информационный портал Республики Башкортостан

- ↑ Комитет Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО

- ↑ Ольга Червяцова Археологические исследования. Архивировано 7 июля 2010 года. Официальный сайт государственного природного заповедника «Шульган-Таш»

- ↑ В. И. Левин «Свидетели из Каповой пещеры» М. : «Детская литература» 222 с. 1982

- ↑ В. С. Житенёв. Капова пещера — многослойный памятник археологии: предварительное сообщение // Первобытные древности Евразии. К 60-летию Алексея Николаевича Сорокина, 2012. Архивировано 12 июля 2016 года.

- ↑ Кудряшов И. К. Путеводитель по Каповой пещере Уфа, 1956

- ↑ Ольга Червяцова Флора и фауна пещеры Шульган-Таш. Архивировано 7 июля 2010 года. Официальный сайт государственного природного заповедника «Шульган-Таш»

- ↑ Жегалло В.И и др. Об ископаемых носорогах эласмотериях // Новости из Геологического музея им. В. И. Вернадского. — 2002. — № 9. — ISSN 1029-7812. Архивировано 3 марта 2008 года.

- ↑ А. Д. Столяр. Происхождение изобразительного искусства. — М.: Искусство, 1985. — С. 35.

- ↑ Э. П. Позднякова, А. В. Лоскутов, Н. Н. Скокова. Башкирский заповедник // Заповедники европейской части РСФСР. II / Под ред. В. В. Соколова, Е. Е. Сыроечковского. — М.: Мысль, 1989. — С. 241.

- ↑ Пещера Шульган-Таш (Капова). Архивировано 29 сентября 2015 года.. Официальный сайт государственного природного заповедника «Шульган-Таш»

- ↑ Бадер О. Н. Каповая пещера-La caverne Kapovaia: Палеолитическая живопись М., 1965.

- ↑ Щелинский В. Е. (недоступная ссылка — история ). Официальный сайт государственного природного заповедника «Шульган-Таш»

- ↑ Башкирия: новые исследования «состарили» наскальные рисунки Каповой пещеры в два раза

- ↑ «Башкортостан», ГТРК. В пещере Шульган-Таш обнаружен верблюд возрастом более 16 тысяч лет! (рус.), ГТРК «Башкортостан» (27 ноября 2017). Проверено 28 ноября 2017.

- ↑ Аслямов, Анвар. В пещере Шульган-Таш найдены наскальные рисунки верблюда эпохи палеолита (рус.), ГТРК «Башкортостан» (28 ноября 2017). Проверено 28 ноября 2017.

- ↑ Щелинский В. Е., Вандивер П. Б. Глиняная чашечка из культурного слоя палеолитического святилища в Каповой пещере: Первые опыты изготовления и использования изделий из глины // Традиции и инновации в изучении древнейшей керамики. Санкт-Петербург, 2016

- ↑ Житенев В. С., Пахунов А. С., Маргарян А., Солдатова Т. Е. Радиоуглеродные даты верхнепалеолитических слоёв Каповой пещеры (Южный Урал) / Изобразительная и символическая деятельность: новые материалы исследования (к 50-летию Е. Г. Дэвлет) // Российская археология, 2015, № 4, с. 5-15.

- ↑ Житенев В. С. Новые исследования в Каповой и Игнатьевской пещерах на Южном Урале // Труды III (XIX) Всероссийского археологического съезда. Великий Новгород — Старая Русса. Том I, 2011

- ↑ Morten E. Allentoft et al. «Population genomics of Bronze Age Eurasia», 2015

Ссылки

- Коллекция рисунков пещеры Шульган-Таш (недоступная ссылка — история ). Качественные снимки с сайта SilencePhoto

- Виртуальный тур по заповедной пещере

- Виртуальный тур по прилегающей к пещере территории

- Капова пещера

- Шульган-Таш (недоступная ссылка — история ).

- Карта пещеры (недоступная ссылка). Архивировано 25 августа 2011 года.

- Пещера Шульган-Таш или Капова пещера на сайте «Достопримечательности России»

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .