Ледниковый период (науч. оледенение) — периодически повторяющийся этап геологической истории Земли (продолжительностью в несколько миллионов лет), во время которого наблюдается общее относительное похолодание климата и возникают значительные разрастания материковых ледниковых покровов.

Ледниковые эпохи чередуются с относительными потеплениями — эпохами сокращения оледенения (межледниковьями)[1]. Современное состояние климата Земли характеризуется принадлежностью к голоцену — последней по времени эпохи начавшейся около 65 млн лет назад кайнозойской эры[2].

Появление теории об оледенении

Понятия о моренах и эрратических камнях были введены в науку швейцарским исследователем альпийских ледников О.Б. Соссюром, но их образование Соссюр связывал с всемирным потопом. Ч. Ляйель и Р. Мурчисон считали, что эрратические камни принесены плавающими льдами. Эта точка зрения отстаивалась также Д.И. Соколовым в «Курсе геогнозии» (1839).

Первые догадки о том, что ледники в древности выходили за пределы Альп, высказывал Ж. Шарпантье. Ледниковую теорию развил Л. Агассис, который в 1837 г. опубликовал статью «Теория ледников».

Ледниковую теорию в принципе разделял Г.Е. Щуровский. В 1841 г. он писал о спорах вокруг ледяных эпох Агассиса. Через 15 лет он опубликовал статью, в которой изложил идеи о ледниковом периоде, о границах распространения валунов в Европейской России, о возможности их переноса покровными ледниками, но он допускал и участие в этом процессе морских льдов. О том, что некогда северо-западная часть России находилась под ледяным покровом, писал и Г.П. Гельмерсен[3].

П. А. Кропоткин был первым, кто указал на следы широкого развития оледенения в Сибири[3]. В 1866 году Кропоткин посетил Ленские золотые прииски[4], где впервые увидел следы древнего оледенения в горах Сибири[5].

В 1872 году для проверки ледниковой гипотезы он совершил экспедицию в Финляндию и Швецию, где всесторонне изучил ледниковые образования. Его отчёт и выводы[6] легли в основу современных представлений о ледниковом периоде и его геологической роли[7][8][9][10].

П. А. Кропоткин так коротко описал это[11]:

«…когда я всматривался в холмы и озёра Финляндии, у меня зарождались новые, величественные обобщения. Я видел, как в отдалённом прошлом, на заре человечества, в северных архипелагах, на Скандинавском полуострове и в Финляндии скоплялись льды. Они покрыли всю Северную Европу и медленно расползлись до её центра. Жизнь тогда исчезла в этой части северного полушария и, жалкая, неверная, отступала всё дальше и дальше на юг перед мертвящим дыханьем громадных ледяных масс. Несчастный, слабый, тёмный дикарь с великим трудом поддерживал непрочное существование. Прошли многие тысячелетия, прежде чем началось таяние льдов, и наступил озёрный период. Бесчисленные озёра образовались тогда во впадинах; жалкая субполярная растительность начала робко показываться на безбрежных болотах, окружавших каждое озеро, и прошли ещё тысячелетия, прежде чем началось крайне медленное высыхание болот и растительность стала надвигаться с юга. Теперь мы в периоде быстрого высыхания, сопровождаемого образованием степей, и человеку нужно найти способ, каким образом остановить это угрожающее Юго-Восточной Европе высыхание, жертвой которого уже пала Центральная Азия.

В это время вера в ледяной покров, достигавший до Центральной Европы, считалась непозволительной ересью, но перед моими глазами возникала величественная картина, и мне хотелось передать её в мельчайших подробностях, как я её представлял себе. Мне хотелось разработать теорию о ледниковом периоде, которая могла бы дать ключ для понимания современного распространения флоры и фауны, и открыть новые горизонты для геологии и физической географии».

Ледниковые эры в истории Земли

Периоды похолодания климата, сопровождающиеся формированием континентальных ледниковых покровов, являются повторяющимися событиями в истории Земли. Интервалы холодного климата, в течение которых образуются обширные материковые ледниковые покровы и отложения длительностью в сотни миллионов лет, именуются ледниковыми эрами; в ледниковых эрах выделяются ледниковые периоды длительностью в десятки миллионов лет, которые, в свою очередь, состоят из ледниковых эпох — оледенений (гляциалов), чередующихся с межледниковьями (интергляциалами)[12].

В истории Земли выделяются следующие ледниковые эры:

- Раннепротерозойская — 2,5—2 млрд лет назад

- Позднепротерозойская — 900—630 млн лет назад (см. Криогений)

- Палеозойская — 460—230 млн лет назад

- Кайнозойская — 65 млн лет назад — настоящее время

Кайнозойская ледниковая эра

•34 млн лет назад — зарождение Антарктического ледникового покрова

•25 млн лет назад — его сокращение

•13 млн лет назад — его повторное разрастание

•около 3 млн лет назад — начало плейстоценового ледникового периода, многократное появление и исчезновение ледниковых покровов в полярных областях Земли

Кайнозойская ледниковая эра (65 млн лет назад — настоящее время) — недавно (по геологическим масштабам) начавшаяся ледниковая эра.

Настоящее время — голоцен, начавшийся ≈10 000 лет назад, характеризуется как относительно тёплый промежуток после плейстоценового ледникового периода, часто квалифицируемый как межледниковье. Ледниковые покровы существуют в высоких широтах северного (Гренландия) и южного (Антарктида) полушарий; при этом в северном полушарии покровное оледенение Гренландии простирается на юг до 60° северной широты (то есть, до широты Санкт-Петербурга), морские льды — до 46—43° северной широты (то есть до широты Крыма), а вечной мерзлоты до 52—47° северной широты[источник не указан 809 дней].

В южном полушарии континентальная часть Антарктиды покрыта ледниковым щитом толщиной 2500—2800 м (до 4800 м в некоторых районах Восточной Антарктиды), при этом шельфовые ледники составляют ≈10 % от площади континента, возвышающейся над уровнем моря.

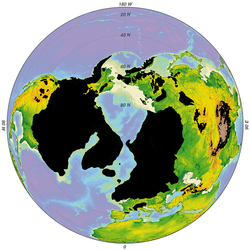

В кайнозойской ледниковой эре наиболее сильным является плейстоценовый ледниковый период: понижение температуры привело к оледенению Северного Ледовитого океана и северных областей Атлантики и Тихого океана, при этом граница оледенения проходила на 1500—1700 км южнее современной.

Последняя ледниковая эпоха закончилась между 15 000 и 10 000 годами до н. э. (подробнее см. поздний дриас и аллерёдское потепление).

- Хронология кайнозойских оледенений

Возраст изотопных стадий 18O шкалы Шеклтона рассчитан благодаря присутствию в керне Вема V28-238 на глубине 1200 см границы палеомагнитных эпох Матуяма/Брюнес (700 000 лет назад). Поскольку ныне возраст рубежа Матуяма/Брюнес оценивается в 730000 лет, даты Шеклтона пересчитаны сообразно глубинам соответствующих стадий. (Минусы — холодные стадии, плюсы — теплые интерстадии)[источник не указан 809 дней].

| Знак | Временной интервал | Геологическая эпоха |

|---|---|---|

| - | 53-38 млн | Эоцен (Умеренный климат с эпизодом оледенения в Антарктиде) |

| - | 38 млн | Граница эоцена-олигоцена (Крупное глобальное похолодание, оледенение в Антарктиде) |

| - | 38-22 млн | Олигоцен (Долгое антарктическое оледенение) |

| + | 22-13 млн | Ранний — начало среднего миоцена (Потепление) |

| - | 13-10 млн | Средний миоцен — начало позднего миоцена (Развитие большой ледовой шапки в Восточной Антарктике, оледенение на Южной Аляске) |

| + | 10-7 млн | Ранний поздний миоцен (Умеренный эпизод) |

| - | 7-6,0 млн | Начало антарктического оледенения Тэйлор 5 (7-3,7 млн, Драй Вэллис). |

| 5,333-2,588 млн | Плиоцен (ранний Гильберт — Астий). | |

| + | 6,0-4,7 млн | Потепление Эпоха 5 — ранний Гильберт. |

| − | 4,7-4,3 млн | Гляциал Гильберт С в Антарктиде, глобальное морское похолодание. |

| + | 4,3-3,95 млн | Интерстадиал Гильберт VII—V. |

| − | 3,95-3,35 млн | Гляциал Гильберт IV—I в Антарктиде (и Патагонии 3,5 млн: Гильберт I, 3,7-3,35 млн), а также на Аляске. |

| + | 3,35-3,2 млн | Интергляциальная трансгрессия Астий (ранний Гаусс). |

| 3,2-0,01 млн | Континентальный плейстоцен (Бибер I — Вюрм IV). | |

| 3,2-0,815 млн | Нижний плейстоцен (Бибер I — Гюнц II). | |

| − | 3,2-3,0 млн | Гляциал Бибер I. |

| + | 3,0-2,6 млн | Интерстадиал Бибер I/II. |

| − | 2,6-2,3 млн | Гляциал Бибер II. |

| + | 2,3-2,0 млн | Интергляциал Бибер/Дунай. |

| − | 2,0-1,9 млн | Дунай I. |

| + | 1,9-1,84 млн | Дунай I/II. |

| − | 1,84-1,79 млн | Дунай II. |

| + | 1,79-1,6 млн | Дунай II/III. |

| − | 1,6-1,55 млн | Дунай III. |

| + | 1,55-1,5 млн | Дунай III/IV. |

| − | 1,5-1,43 млн | Дунай IV. |

| + | 1,43-1,36 млн | Дунай/Гюнц. |

| − | 1,36-1,27 млн | Гюнц I. |

| + | 1,27-0,93 млн | Гюнц I/II. |

| − | 0,93-0,815 млн | Гюнц II. |

| 815 000—134 000 | Средний плейстоцен (Гюнц/Миндель I — Рисс III). | |

| 815 000—493 000 | Очень древний средний плейстоцен (Гюнц/Миндель I — Гюнц/Миндель IV). | |

| + | 815 000—760 000 | (изотопная стадия 18 0 X 21). Гюнц/Миндель I. |

| − | 760 000—736 000 | (X 20) Гюнц/Миндель А. |

| + | 736 000—718 000 | (IX 19) Гюнц/Миндель II (Матуяма/Брюнес). |

| − | 718 000—675 000 | (IX 18) Гюнц/Миндель В 1. |

| + | 675 000—654 000 | (VIII 17) Гюнц/Миндель В 2. |

| − | 654 000—617 000 | (VIII 16) Гюнц/Миндель В 3. |

| + | 617 000—566 000 | (VII 15) Гюнц/Миндель III. |

| − | 566 000—523 000 | (VII 14) Гюнц/Миндель С. |

| + | 523 000—493 000 | (VI 13) Гюнц/Миндель IV. |

| 493 000—362 000 | Древний средний плейстоцен (Миндель I — Миндель II). | |

| − | 493 000—459 000 | (VI 12) Миндель I. |

| + | 459 000—383 000 | (V 11) Миндель I/II. |

| − | 383 000—362 000 | (V 10) Миндель II. |

| 362 000—310 000 | Средний средний плейстоцен (Миндель/Рис) | |

| + | 362 000—310 000 | (IV 9) Миндель/Рисс. |

| 310 000—134 000 | Поздний средний плейстоцен (Рисс I — Рисс III). | |

| − | 310 000—262 000 | (IV 8) Рисс I (Перигор I—II). |

| + | 262 000- ок.240 000 | (III 7 нижняя) Рисс I/II. |

| - | ок. 240 000-ок. 220 000 | (III 7 средняя) Рисс II (Перигор I—IV). |

| + | ок.220 000—204 000 | (III 7 верхняя) Рисс II/III. |

| − | 204 000—134 000 | (III 6) Рисс III (Комб-Греналь 1-7). |

| 134 000-10 000 | Верхний плейстоцен (Рисс/Вюрм — Вюрм IV). | |

| 134 000-39 000 | Древний верхний плейстоцен (Рисс/Вюрм — Вюрм II). | |

| + | 134 000—110 000 | (II 5е…) Рисс/Вюрм. |

| − | 110 000—105 000 | Вюрм I А (Перигор I). |

| + | 105 000—104 000 | Вюрм I Амерсфорт (Перигор II). |

| − | 104 000—100 000 | Вюрм I В (Перигор III). |

| + | 100 000-92 000 | Вюрм I Брёруп (Перигор IV—VI). |

| − | 92 000-85 000 | Вюрм I С (Перигор VII—IX). |

| + | 85 000-78 000 | (II 5а) Вюрм I/II Оддераде. |

| − | 78 000-67 000 | (II 4) Вюрм II А (Перигор I—II). |

| + | 67 000-59 000 | Вюрм II Дюрнтен (Перигор III). |

| − | 59 000-51 000 | Вюрм II В 1-2 (Перигор IV—VI). |

| + | 51000-46500 | Вюрм II Мурсхофд (Перигор VII). |

| − | 46500-39000 | Вюрм II С (Перигор VIII). |

| 39000-10000 | Поздний верхний плейстоцен (Вюрм II/III — Вюрм IV). | |

| + | 39000-37500 | Вюрм II/III Хенгело. |

| − | 37500-36000 | Вюрм II/III. |

| + | 36000-34000 | Вюрм II/III Ле Котте. |

| − | 34000-31000 | Вюрм III А 1-2 (Перигор I—II). |

| + | 31000-30000 | Вюрм III Арси (Перигор III). |

| − | 30000-29000 | Вюрм III В (Перигор IV). |

| + | 29000-25000 | Вюрм III Кессель (Перигор V). |

| − | 25000-23500 | Вюрм III С 1 (Перигор VI). |

| + | 23500-22500 | Вюрм III Тюрсак (Перигор VII). |

| − | 22500-20500 | Вюрм III С 2 (Перигор VIII—X). |

| + | 20500-20300 | Вюрм III Баньольс (Перигор XI). |

| − | 20300-19700 | Вюрм III С 3 (Перигор XII—XIV). |

| + | 19700-18500 | Вюрм III/IV Ложери. |

| − | 18500-17800 | Вюрм IV Дриас I А 1 (Перигор I). |

| + | 17800-16500 | Вюрм IV Ласко (Перигор II). |

| − | 16500-15800 | Вюрм IV Дриас I А 2 (Перигор III А). |

| + | 15800-15500 | Вюрм IV Англь (Перигор III В). |

| − | 15500-14800 | Вюрм IV Дриас I В (Перигор III С). |

| + | 14800-14300 | Вюрм IV Пребёллинг (Перигор IV А). |

| − | 14300-13300 | Вюрм IV Дриас I C (Перигор IV В). |

| + | 13300-12300 | Вюрм IV Бёллинг (Перигор IV С). |

| − | 12300-11800 | Вюрм IV Дриас II (Перигор V). |

| + | 11800-10800 | Вюрм IV Аллерёд (Перигор 6-8). |

| − | 10800-10200/10000 | Вюрм IV Дриас III (Перигор 9-11). |

| 10200/10000-0 | (дендрохронология: ок. 11700/11480-0) Голоцен. | |

| 10200/10000-8800 | (11700/11480-10100) Пребореал. | |

| (+) | 8800-7500 | (10100-8610) Бореал. |

| (+) | 7500-5500/4300 | (8610-6320/4940) Атлантик. |

| (-) | 5500/4300-2750 | (6320/4940-3160) Суббореал. |

| (-) | 2750-0 | (3160-0=1950 н. э.) Субатлантик. |

Палеозойская ледниковая эра (460—230 млн лет назад)

- Позднеордовикский-раннесилурийский ледниковый период (460—420 млн лет назад)

Ледниковые отложения этого времени распространены в Африке, Южной Америке, восточной части Северной Америки и Западной Европе.

Пик оледенения характеризуется образованием обширного ледникового щита на большей части северной (включая Аравию) и западной Африки, при этом толщина сахарского ледового щита оценивается до 3 км.

- Позднедевонский ледниковый период (370—355 млн лет назад)

Ледниковые отложения позднедевонского ледникового периода обнаружены на территории Бразилии, аналогичные моренные отложения — в Африке (Нигер). Ледниковая область простиралась от современных устья Амазонки к восточному побережью Бразилии.

- Каменноугольно-пермский ледниковый период (350—230 млн лет назад)[источник не указан 809 дней].

Позднепротерозойская ледниковая эра (900—630 млн лет назад)

В стратиграфии позднего протерозоя выделяется лапландский ледниковый горизонт (670—630 млн лет назад), обнаруженный в Европе, Азии, Западной Африке, Гренландии и Австралии. Палеоклиматическая реконструкция позднепротерозойской ледниковой эры вообще и лапландского периода в частности затруднена недостаточностью данных о дрейфе, форме и положении континентов в это время, однако с учётом расположения моренных отложений Гренландии, Шотландии и Нормандии предполагается, что Европейский и Африканский ледовые щиты этого периода временами сливались в единый щит[источник не указан 809 дней].

Причины оледенений

В науке существуют различные теории о причинах оледенений:

- Замечено, что все великие оледенения совпадали с крупнейшими горообразовательными эпохами, когда рельеф земной поверхности был наиболее контрастным и площадь морей уменьшалась. В этих условиях колебания климата стали более резкими. Однако средние высоты гор сейчас не меньше, а может быть, даже больше тех, какие были во время оледенений, тем не менее сейчас площадь ледников относительно невелика[13];

- Изучение современной и древней вулканической деятельности позволило вулканологу И. В. Мелекесцеву связать оледенения с увеличением интенсивности вулканизма. До настоящего времени большинством исследователей роль вулканизма в проявлении оледенений преуменьшалась. Однако не следует и преувеличивать значение этого фактора. Хорошо известно, что в позднемеловую эпоху и в палеогене не существовало сколько-нибудь значительных ледников, хотя в то время были сформированы колоссальные покровы из вулканического материала вокруг Тихого океана[13];

- Некоторые гипотезы предполагали периодические изменения светимости Солнца, однако по мере развития астрофизики от них пришлось отказаться: ни теоретические расчёты, ни результаты наблюдений не давали оснований для таких предположений. Американский физик Роберт Эрлих создал компьютерную модель поведения солнечной плазмы на основе гипотезы венгерского теоретика Аттилы Грандпьера, предположившего существование внутри Солнца «резонансных диффузионных волн» своеобразного механизма самоусиления флуктуации, приводящего к заметным изменениям температуры плазмы, а, следовательно, и светимости Солнца. В модели Эрлиха получалось, что такие колебания имеют выраженную периодичность, хорошо совпадающую с периодичностью наступления-отступления ледников[14];

- Ещё в XIX веке Луи Агассис, Альфонс Жозеф Адемар, Джеймс Кролл и другие выдвигали идеи о том, что изменение параметров орбиты Земли и оси её вращения может приводить к изменению количества тепла Солнца, которое поступает на поверхность Земли на разных её широтах. К концу XIX века развитие небесной механики позволило рассчитать изменения орбитальных и вращательных характеристик Земли, и в начале XX века Милутин Миланкович завершил создание астрономической теории ледниковых периодов (циклы Миланковича)[15][14];

- Существует гипотеза, согласно которой наступление ледника вызывается не похолоданием, а потеплением глобального климата. Модель, предложенная в 1956 году американскими геофизиками Морисом Юингом и Уильямом Донном, предусматривает, что время роста ледников — это время максимального прогрева Северного Ледовитого океана. Освобождаясь ото льдов, он начинает испарять огромное количество воды, основная часть которой выпадает в виде снега на приполярные области суши. Из этого снега и рождается ледник. Но, высасывая влагу из Мирового океана, ледник понижает его уровень, что в конце концов приводит к тому, что Гольфстрим уже не может прорваться из Атлантики в полярные моря. В результате этого Северный Ледовитый океан в какой-то момент покрывается сплошными, нетающими льдами, после чего ледник начинает сжиматься, поскольку замёрзший океан уже не питает его снегом. По мере таяния (точнее, сублимации, сухого испарения) ледника уровень Мирового океана повышается, Гольфстрим проникает в Арктику, полярные воды освобождаются ото льда, и цикл начинается сначала[14].

Вероятно, что оледенения вызывались совокупностью вышеперечисленных факторов.

См. также

Примечания

- ↑ Гляциологический словарь / В. М. Котляков. — М.: Наука, 1984. — 527 с. — 5600 экз.

- ↑ Ледниковый период — статья из Большой советской энциклопедии.

- 1 2 П.Д. Кропоткин и развитие учения о ледниковом периоде

- ↑ Кропоткин П. А. Путешествие по Лене // Записки для чтения. 1867. № 1. Отд. 3. С. 1-16.

- ↑ Обручев В. А. Пётр Алексеевич Кропоткин. (1842—1921) // Люди русской науки. Очерки о выдающихся деятелях естествознания и техники. Т. 1. М.; Л.: ОГИЗ, 1948. С. 588—598

- ↑ Кропоткин П. А. Исследования о ледниковом периоде. Вып. 1. СПб.: тип. М. Стасюлевича, 1876. XXXIX, 717, 70 c.

- ↑ Величко А. А. П. А. Кропоткин как создатель учения о ледниковом периоде // Известия АН СССР. Серия география. 1957. № 1. С. 122—126.

- ↑ Асеев А. А. Современное значение идей П. А. Кропоткина о ледниковом периоде (К 100-летию публикации «Исследований о ледниковом периоде») // Известия АН СССР. Серия география. 1976. № 2. С. 96-101.

- ↑ Асеев А. А. П. А. Кропоткин — основоположник теории материкового оледенения: (К 100-летию выхода в свет «Исследований о ледниковом периоде») // Геоморфология. 1976. № 3. С. 48-55.

- ↑ Шанцер Е. В. Роль П. А. Кропоткина в становлении ледниковой теории // Бюллетень МОИП. Отд. геол. 1976. Т. 51. № 4. С. 64-76.

- ↑ Кропоткин П. А. Записки революционера / Пер. с англ. под ред. автора. — Лондон: Фонд вольной русской прессы, 1902. — XX, 477 с. — (Историческая библиотека; Вып. 1).

- ↑ Ледниковый период / В. М. Котляков // Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов. — М. : Большая российская энциклопедия, 2004—2017.

- 1 2 Причины ледниковых периодов

- 1 2 3 Б. Жуков. Ледниковая периодичность

- ↑ Смульский Иосиф Иосифович. Основные положения и новые результаты астрономической теории изменения климата

Литература

- Серебрянный Л. Р. Древнее оледенение и жизнь. — М.: Наука, 1980. — 128 с. — (Человек и окружающая среда). — 100 000 экз.

- Зимы нашей планеты: Земля подо льдом / Авторы: Б. Джон, Э. Дербишир, Г. Янг, Р. Фейрбридж, Дж. Эндрюс; Под ред. Б. Джона; Пер. с англ. д-ра геогр. наук Л. Р. Серебрянного. — М.: Мир, 1982. — 336 с. — 50 000 экз.

- Глобальные изменения природной среды / Под ред. Н. С. Касимова. — М.: Научный мир, 2000.

- Изменение климата и ландшафтов за последние 65 миллионов лет (кайнозой: от палеоцена до голоцена) / Под ред. А. А. Величко. — М.: ГЕОС, 1999.

- Короновский Н.В., Хаин В.Е., Ясаманов Н.А. Историческая геология. — М.: Академия, 2006.

- Крапивнер Р. Б. Кризис ледниковой теории: Аргументы и факты. — М.: ГЕОС, 2018. — 320 с. — 300 экз.

Ссылки

| Ледниковый период на Викискладе |

- Холодная эра наступила внезапно — Статья об оледенении ок. 34 млн лет назад на elementy.ru

- Причины ледниковых периодов

- Б. Жуков. Ледниковая периодичность

- Смульский Иосиф Иосифович. Основные положения и новые результаты астрономической теории изменения климата

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .