| Гранулёма | |

|---|---|

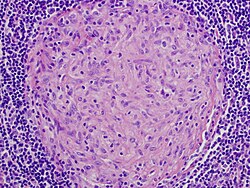

Микроскопическая картина гранулёмы в лимфатическом узле (инфекция Mycobacterium avium). | |

| МКБ-10 | L92. |

| МКБ-9 | 686.1, 709.4 |

| MeSH | D006099 |

Гранулемато́зное воспале́ние — воспаление, которое характеризуется образованием гранулём (узелков), возникающих в результате пролиферации и трансформации способных к фагоцитозу клеток.

Образование

Морфогенез гранулёмы складывается из 4 стадий:

- Накопление в очаге повреждения ткани юных моноцитарных фагоцитов;

- Созревание этих клеток в макрофаги и образование макрофагальной гранулёмы;

- Созревание и трансформация моноцитарных фагоцитов и макрофагов в эпителиоидные клетки и образование эпителиоидной клеточной гранулёмы;

- Слияние эпителиоидных клеток (или макрофагов) и образование гигантских клеток (клеток инородных тел, или клеток Пирогова - Лангханса[1]) и эпителиоидноклеточной или гигантоклеточной гранулёмы. Гигантские клетки характеризуются значительным полиморфизмом: от 2—3-ядерных до гигантских симпластов, содержащих 100 ядер и более. В гигантских клетках инородных тел ядра располагаются в цитоплазме равномерно, в клетках Пирогова - Лангханса — преимущественно по периферии. Диаметр гранулём, как правило, не превышает 1—2 мм; чаще они обнаруживаются лишь под микроскопом. Исходом гранулёмы является склероз.

Таким образом, руководствуясь морфологическими признаками, следует различать три вида гранулём:

- Макрофагальная гранулёма (простая гранулёма, или фагоцитома);

- Эпителиоидно-клеточная гранулёма (эпителиоидоцитома);

- Гигантоклеточная гранулёма.

В зависимости от уровня метаболизма различают гранулёмы с низким и высоким уровнями обмена. Гранулёмы с низким уровнем обмена возникают при воздействии инертными веществами (инертные инородные тела) и состоят в основном из гигантских клеток инородных тел. Гранулёмы с высоким уровнем обмена появляются при действии токсических раздражителей (микобактерии туберкулёза, лепры и др.) и представлены эпителиоидно-клеточными узелками.

Этиология

Этиология гранулематоза разнообразна. Различают инфекционные, неинфекционные и неустановленной природы гранулёмы. Инфекционные гранулёмы находят при сыпном и брюшном тифах, ревматизме, бешенстве, вирусном энцефалите, туляремии, бруцеллёзе, туберкулёзе, сифилисе, лепре, склероме. Неинфекционные гранулёмы встречаются при пылевых болезнях (силикоз, талькоз, асбестоз, биссиноз и др.), медикаментозных воздействиях (гранулематозный гепатит, олеогранулематозная болезнь); они появляются также вокруг инородных тел. К гранулёмам неустановленной природы относят гранулёмы при саркоидозе, болезнях Крона и Хортона, гранулематоз Вегенера и др. Руководствуясь этиологией, в настоящее время выделяют группу гранулематозных болезней. Нередко возникает при запущенных формах кариеса.

Патогенез

Патогенез гранулематоза неоднозначен. Известно, что для развития гранулёмы необходимы два условия: наличие веществ, способных стимулировать систему моноцитарных фагоцитов, созревание и трансформацию макрофагов, и стойкость раздражителя по отношению к фагоцитам. Эти условия неоднозначно воспринимаются иммунной системой. В одних случаях гранулёма, в эпителиоидных и гигантских клетках которой резко снижена фагоцитарная активность, иначе фагоцитоз, подменяется эндоцитобиозом, становится выражением реакции гиперчувствительности замедленного типа. В этих случаях говорят об иммунной гранулёме, которая имеет обычно морфологию эпителиоидно-клеточной с гигантскими клетками Лангханса. В других случаях, когда фагоцитоз в клетках гранулёмы относительно достаточен, говорят о неиммунной гранулёме, которая представлена обычно фагоцитомой, реже — гигантоклеточной гранулёмой, состоящей из клеток инородных тел.

Классификация

Гранулёмы делят также на специфические и неспецифические. Специфическими называют те гранулёмы, морфология которых относительно специфична для определённого инфекционного заболевания, возбудитель которого можно найти в клетках гранулёмы при гистобактериоскопическом исследовании. К специфическим гранулёмам (ранее они были основой так называемого специфического воспаления) относят гранулёмы при туберкулёзе, сифилисе, лепре и склероме.

Туберкулёзная гранулёма имеет следующее строение: в центре неё расположен очаг некроза, по периферии — вал из эпителиоидных клеток и лимфоцитов с примесью макрофагов и плазматических клеток. Между эпителиоидными клетками и лимфоцитами располагаются гигантские клетки Лангханса, которые весьма типичны для туберкулёзной гранулёмы. При импрегнации солями серебра среди клеток гранулёмы обнаруживается сеть аргирофильных волокон. Небольшое число кровеносных капилляров обнаруживается только в наружных зонах бугорка. При окраске по Цилю — Нильсену в гигантских клетках выявляют микобактерии туберкулёза.

Сифилитическая гранулёма (гумма) представлена обширным очагом некроза, окружённым клеточным инфильтратом из лимфоцитов, плазмоцитов и эпителиоидных клеток; гигантские клетки Лангганса встречаются редко. Для гуммы весьма характерно быстрое образование вокруг очага некроза соединительной ткани с множеством сосудов с пролиферирующим эндотелием (эндоваскулиты). Иногда в клеточном инфильтрате удается выявить методом серебрения бледную трепонему.

Лепрозная гранулёма (лепрома) представлена узелком, состоящим в основном из макрофагов, а также лимфоцитов и плазматических клеток. Среди макрофагов выделяются большие с жировыми вакуолями клетки, содержащие упакованные в виде шаров микобактерии лепры. Эти клетки, весьма характерные для лепромы, называют лепрозными клетками Вирхова. Распадаясь, они высвобождают микобактерии, которые свободно располагаются среди клеток лепромы. Количество микобактерий в лепроме огромно. Лепромы нередко сливаются, образуя хорошо васкуляризированную лепроматозную грануляционную ткань.

Склеромная гранулёма состоит из плазматических и эпителиоидных клеток, а также лимфоцитов, среди которых много гиалиновых шаров. Очень характерно появление крупных макрофагов со светлой цитоплазмой, называемых клетками Микулича. В цитоплазме выявляется возбудитель болезни — палочки Волковича — Фриша. Характерен также значительный склероз и гиалиноз грануляционной ткани.

Неспецифические гранулёмы не имеют характерных черт, присущих специфическим гранулёмам. Они встречаются при ряде инфекционных (например, сыпнотифозная и брюшнотифозная гранулёмы, лейшманиома) и неинфекционных (например, гранулёмы при силикозе и асбестозе, гранулёмы инородных тел) заболеваний.

Апикальная или периапикальная гранулема - это четко очерченный воспалительный очаг из разрастающейся грануляционной ткани, спаянный с верхушкой корня зуба. Разрастание грануляционной ткани происходит в ответ на воспалительный процесс в десне. Новообразование не рассасывается самостоятельно, а потому требует лечения.[2]

Исход гранулём двоякий — некроз или склероз, развитие которого стимулируют монокины (интерлейкин I) фагоцитов.

Литература

- А. И. Струков, В. В. Серов. «Патологическая анатомия» Москва «Медицина», 1995 г.

Примечания

- ↑ Ариэль Б. М., Литвинов А. В. Исторический экскурс: гигантские многоядерные клетки туберкулёзной гранулёмы // Проблемы туберкулёза и и болезней лёгких. — 2005. — № 11. — С. 59—61.

- ↑ Гранулема зуба: причины, симптомы, лечение народными средствами (рус.), ikista.ru (26 октября 2017). Проверено 23 августа 2018.

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .