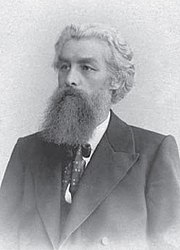

| Евгений Петрович Гославский | |

|---|---|

| |

| Псевдонимы | Яров, Евг.[1] |

| Дата рождения | 18 (30) апреля 1861 |

| Место рождения | Остро-Пластиково, Российская империя |

| Дата смерти | 2 (15) декабря 1917 (56 лет) |

| Место смерти | Старая Майна, Российская империя |

| Род деятельности | прозаик, драматург |

| Направление | реализм |

| Жанр | рассказ, повесть, пьеса |

| Язык произведений | русский |

| Премии | Грибоедовская премия |

Евге́ний Петро́вич Госла́вский (18 [30] апреля 1861[2][3], село Остро-Пластиково Рязанской губернии — 2 [15] декабря 1917[2][3], Старая Майна) — русский писатель и драматург. Брат художника П. П. Гославского и критика В. П. Гославского, отец актрисы С. Е. Гославской. Член Общества любителей российской словесности[2][3], Общества русских драматических писателей и оперных композиторов[3], литературного кружка «Среда»[2]. Действительный статский советник[3].

Биография

Родился в семье П. В. Гославского — потомственного дворянина, кавалера ордена Святого Станислава II степени с императорской короной[3], действительного статского советника[3]. Приходился братом художнику П. П. Гославскому и критику В. П. Гославскому. Дети: Александр — офицер Белой армии[4]; Сергей — юрист, чиновник Правительства Колчака[5]; Софья — актриса театра и немого кино.

Детство и юность провел преимущественно в селе Остро-Пластиково Сапожковского уезда Рязанской губернии[комм. 1]. С 1884 года работал учителем в тамошней сельской школе, которая была построена и открыта И. В. Вернадским (отцом В. И. Вернадского и свояком С. Н. Гославской — матери Евгения Петровича), а после его смерти, в 1885—1894 годах, содержалась главным образом на средства П. В. Гославского. В 1886 году женился на А. В. Карк — немке по происхождению, отец которой, Вильгельм Карк, жил в России и служил гардеробмейстером при дворе Александра III. Начиная с этого времени, Гославский попеременно жил в своём имении близ села Остро-Пластиково, в Санкт-Петербурге и в Москве (по адресам: Трубниковский переулок, дом 11[6]; Большая Молчановка, дом 11[7]). Незадолго до смерти литератор получил по наследству имение в местечке Старая Майна и переехал туда на постоянное жительство. «Там он жил настоящим затворником, — вспоминал И. А. Белоусов, — по целым месяцам не выходил из своей комнаты, стены которой были увешаны планами и проектами новых рассказов»[8].

Умер 2 (15) декабря 1917 года.

Литературная деятельность

Е. П. Гославский начал литературную деятельность в 1882 году, однако стал публиковаться лишь с конца 1880-х[2]. Сотрудничал с журналами «Шут», «Стрекоза», «Наблюдатель», «Артист» (именно здесь увидели свет многие рассказы Гославского, а также его пьесы «Расплата (Эгоисты)» и «В разлуке»), «Русская мысль», «Театрал», «Детский отдых», «Детское чтение», «Детский друг» и др.[2]. Проявлял большой интерес к русскому фольклору, отразившийся во многих произведениях (пьеса «Разрыв-трава» и др.). Записал ряд народных песен[комм. 2].

Гославский получил наибольшее признание как драматург. Его перу принадлежат пьесы: «Богатей (Кротость — что белая зорька)» (1891), «Не всякому, как Якову» (1891), «Расплата (Эгоисты)» (1893, Грибоедовская премия), «В разлуке» (1894), «Метель» (1894), «Подорожник» (1897), «Иванушка и журавль» (1898), «Разрыв-трава» (1901), «Свободный художник» (1903), «Шоверша» (1904) и др. В этих произведениях нашли отражение социальные процессы 1890-х годов: разорение «дворянских гнёзд», капитализация деревни, расслоение крестьянства[2]. Перу Гославского также принадлежит пьеса «Пар» (1899), написанная по заказу принца Ольденбургского и посвящённая созданию первой в России паровой машины[9].

Многие из перечисленных пьес шли на сценах столичных театров, в том числе Малого («Расплата»[10], «В разлуке»[10]) и Нового. В отдельных постановках принимали участие такие выдающиеся мастера сцены как М. Н. Ермолова (первая исполнительница роли Берты Рейман в «Расплате»[11]), Е. Д. Турчанинова (первая исполнительница роли Дуньки в комедии «В разлуке», роли Милитрисы в фантастической сказке «Разрыв-трава»[12]) и др. Комедия «В разлуке» получила очень высокую оценку А. П. Чехова, который писал её автору: «Я давно уже не читал таких хороших пьес. <…> Её литературные достоинства до такой степени привлекательны, что я, не задумываясь, причислил её к разряду наших лучших пьес из народного быта, и вот, как видите, не удержался и пишу Вам. Люди живые, написаны просто и ярко. <…> Язык великолепен. Чувство меры и такт образцовые. <…> От души желаю Вам всего хорошего, а главное — успеха и полного расцвета. Желаю искренно, как искренно верю, что у Вас настоящий драматический талант»[13]. Примечательна судьба пьесы «Иванушка и журавль», созданной по мотивам русских народных сказок. Неоднократно издававшаяся при жизни автора, она не была забыта и в последующие десятилетия: в 1920 году Театральный отдел Наркомпроса включил «Иванушку и журавля» в перечень пьес, рекомендуемых для постановки в детских театрах[14], а в 1999 году «Иванушка…» увидел свет рампы в рамках I Всероссийского фестиваля школьных театров «Русская драма». Этот спектакль был очень тепло встречен и публикой, и столичными обозревателями. Так, издаваемый Московской духовной академией журнал «Встреча» писал: «„Иванушка и журавль“ дарит зрителю солнечную радость. Незамысловатая драматургия, простая наивная сказка… <…> Отрадно, что на школьную сцену возвращается русская классика, проникнутая духовностью и нравственностью»[15].

Гославский приобрёл известность и как автор многочисленных рассказов. Их подробному анализу посвящена статья В. М. Шулятикова «Рассказы Евг. Гославского», которая является рецензией на сборник «Путём-дорогою» (1902). Как отметил критик, Гославский обращался в своей малой прозе, как правило, к описанию быта крестьянства («Соперница», «Яблоки»), «быта сельских учителей, их положения среди провинциальной аристократии» («Невзначай»), «их отношения к учебному начальству» («Заяц»). Уделявший большое внимание внутреннему миру своих героев, писатель с большим мастерством изображал патологические состояния психики. В этом плане представляет особенный интерес сюжет «Зайца», посвящённого «описанию последовательного развития психического недуга». Главный герой рассказа, учитель Терентий Захарович Машин, был поставлен рецензентом в один ряд с Васей Шумковым из повести Ф. М. Достоевского «Слабое сердце». В целом, по мнению Шулятикова, проза Гославского отмечена «печатью несомненного таланта, таланта глубоко реалистического»[16].

Статью Шулятикова частично дополняет рецензия М. А. Протопопова, появившаяся в журнале «Русская мысль» (1903, № 3). Автор этой рецензии отметил, что «холодная отвлечённая правда изображаемого факта» всегда согрета у Гославского «теплотой субъективного чувства», и подчеркнул «сдержанную, благоприличную литературную манеру», лишённую «нарочитых эксцентричностей» и «ухарства»[17]. Не менее благожелательные отзывы Гославский получал от Протопопова и в личной переписке: «В письме „избранником“ называет»[18], — сообщил Евгений Петрович Чехову 4 января 1903 г. Таким образом, оба критика сошлись в симпатиях к творчеству Гославского, что особенно показательно, если учесть их принадлежность к противоположным лагерям общественной мысли: Шулятиков был марксистом, а Протопопов относился к народникам.

Взаимоотношения с деятелями культуры

Е. П. Гославский состоял в дружеских отношениях со многими деятелями русской культуры конца XIX — начала XX века. Он был одним из старейших членов литературного кружка «Среда»[19][20], куда также входили И. А. Бунин[21], Ю. А. Бунин[22], Максим Горький[23], Л. Н. Андреев[21], А. И. Куприн[21], Н. Д. Телешов, В. В. Вересаев[21] и др. Леонид Андреев выбрал рассказ Гославского «Радетель» для рождественского номера газеты «Курьер» 25 декабря 1901 года наряду с произведениями других участников литературных «Сред» — И. А. Бунина, С. Г. Скитальца, Н. Д. Телешова, Е. Н. Чирикова[24]:367. Отдельные встречи участников этого кружка прошли в квартире Гославского на Большой Молчановке[25].

Особое место в биографии Гославского занимает период общения с А. П. Чеховым[2]. Их знакомство состоялось в 1880 году, однако материалы переписки не сохранились в полном объёме: уцелел лишь корпус писем, относящихся к 1892—1903 годам[2]. Великий русский писатель высоко ценил Гославского как человека и как творческую личность, давал ему многочисленные практические советы. Поддержка со стороны Чехова была очень важна для Евгения Петровича: именно она, в частности, помогла ему выйти весной 1899 года из творческого кризиса, когда Гославский, по собственному признанию, уже собирался «махнуть рукой на своё писанье»[26].

В круг знакомых Гославского входили и многие другие деятели искусства: Е. Д. Турчанинова, Т. Л. Щепкина-Куперник, С. П. Кувшинникова, А. И. Сумбатов-Южин, Вл. И. Немирович-Данченко, А. П. Ленский (Гославский посвятил ему драму «Расплата (Эгоисты)») и др. Творческие союзы связывали Гославского с А. Ф. Гельцером (автором декораций к премьерной постановке комедии «В разлуке»[27]), К. Ф. Вальцем (одним из авторов декораций к премьерной постановке «Разрыв-травы»[28]). Часть архива Гославского, которая хранится в РГАЛИ[комм. 3], включает письма от А. В. Амфитеатрова, П. П. Гнедича, В. С. Калинникова, В. Г. Короленко, Ф. А. Корша, А. Н. Плещеева, К. С. Станиславского[29]. Есть основания предполагать, что Гославский был знаком и с Ф. И. Шаляпиным, который зимой 1902—1903 годов посетил отдельные встречи членов «Среды»[30].

Образ Гославского в искусстве

В 1892 году на страницах журнала «Север» был опубликован рассказ А. П. Чехова «Попрыгунья», в первой главе которого упоминается «молодой, но уже известный» литератор, «писавший повести, пьесы и рассказы»[31]. По мнению как первых читателей рассказа, так и исследователей, его прототипом следует считать Евгения Петровича Гославского[32][33]. Кроме того, писатель и драматург неоднократно появлялся на страницах мемуарной литературы: сведения о его жизни и творчестве можно почерпнуть из «Записок киноактрисы» С. Е. Гославской, «Бесед с памятью» В. Н. Муромцевой-Буниной, воспоминаний И. А. Белоусова, В. В. Вересаева, Б. К. Зайцева. Отдельные упоминания о Гославском имеются в «Записках писателя» Н. Д. Телешова. Существует и портрет Евгения Петровича, написанный в первой четверти XX века художником В. И. Россинским[34].

Примечания

Комментарии

- ↑ В соответствии с современным территориальным делением, это село входит в Остро-Пластиковское сельское поселение Чучковского района Рязанской области.

- ↑ Тетрадь с набросками рассказов, записями песен и другими неопубликованными материалами хранится в РГАЛИ (ф. 150; 36 ед. хр.; 1888—1967 гг.; оп. 2).

- ↑ Ф. 150, оп. 1, ед. хр. 36.

Источники

- ↑ Масанов И. Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, учёных и общественных деятелей : в 4 т. / Масанов Ю. И. — М. : Всесоюзная книжная палата, 1956—1960. — Т. 4. — С. 143. — 558 с. — 15 000 экз.

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 РП, 1989, с. 658.

- 1 2 3 4 5 6 7 Потёмкин, 2017, с. 431.

- ↑ Семёнов В. Дополнение к биографическому справочнику «Офицерский корпус Оренбургского казачьего войска 1891—1945». — Оренбург : Печатный дом «Димур», 2009. — С. 21. — 72 с.

- ↑ Гославский Сергей Евгеньевич. ЦентрАзия. Проверено 20 сентября 2017.

- ↑ Гославский, 2013, Ч. 1, с. 28.

- ↑ Гославский, 2013, Ч. 1, с. 57.

- ↑ Белоусов, 1928, с. 125.

- ↑ Гославская С. Е. Записки киноактрисы. — М. : Искусство, 1974. — С. 18. — 200 с. — 30 000 экз.

- 1 2 Малый театр, 1924, с. 689.

- ↑ Ермолова, 1955, с. 477.

- ↑ Турчанинова, 1974, с. 411—412.

- ↑ Чехов, 1974—1983, Письма. Т. 5, с. 33—34.

- ↑ Игра: Непериодическое издание, посвященное воспитанию посредством игры. — Пг. : Государственное издательство, 1920. — Т. 3. — С. 48. — 144 с.

- ↑ Белосельская, Г. <О спектакле «Иванушка и журавль»> // Встреча. — 1999. — № 8.

- ↑ Шулятиков, В. М. Рассказы Евг. Гославского // Курьер. — 1902. — № 112.

- ↑ Протопопов, М. А. Простые таланты // Русская мысль. — 1903. — № 3. — С. 174—190 (1-й пагинации).

- ↑ Чехов, 1974—1983, Письма. Т. 11, с. 427.

- ↑ Белоусов, 1928, с. 122.

- ↑ Телешов, 1950, с. 37.

- 1 2 3 4 Телешов, 1950, с. 39.

- ↑ Телешов, 1950, с. 41.

- ↑ Телешов, 1950, с. 38.

- ↑ Чуваков В. Н. «Курьер» // Литературный процесс и русская журналистика конца XIX — начала XX века. 1890—1904. Социал-демократические и общедемократические издания / Бялик Б. А. — Академия Наук СССР. — М.: Наука, 1981. — 391 с. — 5000 экз.

- ↑ Гославский, 2013, Ч. 1, с. 29.

- ↑ Чехов, 1974—1983, Письма. Т. 8, с. 486.

- ↑ Репертуар Малого театра 1890—1900 гг.. Малый театр. Проверено 20 сентября 2017.

- ↑ Репертуар Малого театра 1900—1910 гг.. Малый театр. Проверено 20 сентября 2017.

- ↑ Ф.150 Гославский Евгений Петрович. РГАЛИ: Путеводитель по фондам. Проверено 20 сентября 2017.

- ↑ Телешов, 1950, с. 48.

- ↑ Чехов, 1974—1983, Сочинения. Т. 8, с. 8.

- ↑ Соболев, 1930, с. 133.

- ↑ Чехов, 1974—1983, Сочинения. Т. 8, с. 430.

- ↑ Гославский О. В. Гославские: Связь времён и поколений. — М., 2017. — С. 38. — 212 с.

Избранная библиография

- Вечная память: Рассказ // Артист. — 1893. — № 26. — С. 110—124 (1-й пагинации).

- Заяц: Рассказ // Артист. — 1893. — № 28. — С. 88—103 (1-й пагинации).

- Две ночи: Рассказ // Артист. — 1893. — № 31. — С. 106—112 (1-й пагинации).

- Расплата (Эгоисты): Драма в 4-х действиях // Артист. — 1893. — № 31. — С. 36—62 (2-й пагинации).

- Ошибка: Рассказ // Артист. — 1894. — № 35. — С. 93—117 (1-й пагинации).

- В разлуке: Комедия в 4 д. // Артист. — 1894. — № 41. — С. 1—21 (2-й пагинации).

- Неважность: Эскиз // Между прочим: Сб. рассказов А. П. Чехова, И. Н. Потапенко, П. П. Гнедича и др. — М., 1894.

- Корова: Рассказ // Русская мысль. — 1896. — Кн. 2. — С. 179—206 (1-й пагинации).

- Иванушка и журавль: Сказка в 3 карт. — СПб., 1898. — (Библиотека наших детей. Сказочный театр).

- Мужицкая совесть: Рассказ. // Русская мысль. — 1900. — Кн. 11. — С. 55—68 (1-й пагинации).

- Иванушка и журавль: Сказка в 3 карт. — Изд. 2-е. — СПб., 1901. — (Сказочный театр).

- Путём-дорогою: Рассказы. — [М.], 1902.

- Разрыв-трава: Фантастическая сказка в 5 д. — М., 1902.

- Случай вышел: Рассказ // Русская мысль. — 1903. — Кн. 3.

- Мечтатель: Рассказ // Русская мысль. — 1903. — Кн. 6.

- Расплата (Эгоисты): Драма в 4 д. — М., 1903.

- Свободный художник: Комедия в 4 д. — М., 1903.

- Вешние грозы: Рассказы. — М., 1903.

- Девчонки: Комедия в 1 д. — М., 1904.

- Горбач: Повесть // Русская мысль. — 1904. — Кн. 6.

- Среди полей: Сб. рассказов для детей. — М., 1905.

- В деревне: Сб. рассказов для детей. — М., 1905.

- «Лягушка-воеводша» и др. рассказы и стихи для маленьких детей. — [М.], [1908].

Литература

- Белоусов И. А. Литературная среда: Воспоминания (1880—1928). — М.: Никитинские субботники, 1928. — 278 с. — 3 000 экз.

- Венгеров С. А. Источники словаря русских писателей. — СПб.: Тип. Имп. академии наук, 1910. — Т. 2. — 598 с.

- Вересаев В. В. Туча и зорька // Воспоминания. — Изд. 3-е, доп. — М.—Л.: Гослитиздат, 1946. — С. 472—483. — 508 с. — 65 000 экз.

- Вернадский В. И. Дневники 1935—1941 гг. / В. П. Волков. — М.: Наука, 2006. — Т. 1.

- Гаврилов И. Гославский Евгений Петрович // Литературная Рязань: Биобиблиогр. словарь. — Рязань, 1979. — Ч. 1. — С. 12—13.

- Гиляровский В. А. Москва газетная // Сочинения: В 4 т. — М.: Правда, 1989. — Т. 3. — С. 4—266. — 432 с. — 500 000 экз.

- Гославская С. Е. Записки киноактрисы. — М., 1974.

- Гославский Евгений Петрович // Театральная энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия, 1967. — Т. VI (доп.).

- Гославский, О. В. Гославские — фамилия воинов и творцов // Мономах. — 2009. — № 1 (56).

- Гославский О. В. С. П. Кувшинникова и Гославские // Левитановские чтения: Материалы научно-практической конференции, Плёс, 3—4 октября 2011 г.. — Иваново: Плёсский гос. ист.-архитектурный и художественный музей-заповедник, 2014. — С. 12—18. — 156 с.

- Гославский О. В. Гославские (материалы по родословной). — М., 2013.

- Дорошевич В. М. «Разрыв-трава» [Рецензия] // Россия. — 1901. — № 863.

- Зайцев Б. К. Молодость — Россия // Собрание сочинений. — М.: Русская книга, 2000. — Т. 9 (доп.). — С. 6—18. — 560 с. — 5 000 экз.

- Заокский С. Переписка А. П. Чехова с Е. П. Гославским // Сталинское знамя. — 1954. — 11 июля.

- Ермолова М. Н. Письма. Из литературного наследия. Воспоминания современников. — М. : Искусство, 1955. — 496 с. — 20 000 экз.

- Л-ев [Андреев Л. Н.] Новый театр: «Разрыв-трава»: фантастическая сказка: в 5 д., соч. Е. П. Гославского. [Рецензия] // Курьер. — 1901. — № 252.

- М. Т. «В разлуке», комедия в 4 д. Е. Гославского (недоступная ссылка) [Рецензия] // Артист. — 1894. — № 42. — С 216—221.

- Михайлов О. Н. И. А. Бунин: Очерк творчества. — М., 1967. — С. 47.

- Московский Малый театр. 1824—1924. — М.: Государственное издательство, 1924. — 710 с. — 2 200 экз.

- Муромцева-Бунина В. Н. Жизнь Бунина. Беседы с памятью. — М., 2007.

- Надсон С. Я. Литературные очерки (1883—1886). Журнальные обозрения, IV // Проза. Дневники. Письма. — СПб.: Тип. М. А. Александрова, 1912. — С. 253—261. — 642 с.

- Новикова А. А. П. Чехов — читатель, редактор и литературный критик (из эпистолярного наследия) // Научные труды SWorld. — 2012. — Т. 31. — № 2. — С. 53—61.

- Полубедов, А. А. Дочь Левитана // Москва. — 2016. — № 6.

- Потёмкин Е. Л. Биографический словарь. Высшие чины Российской империи. — М.: б. и., 2017. — Т. I: А—З. — 623 с.

- [Преображенский В.] П. Новый театр: «Разрыв-трава»: фантастическая сказка Е. П. Гославского. [Рецензия] // Новости дня. — 1901. — № 6556.

- Протопопов М. А. Простые таланты // Русская мысль. — 1903. — Кн. 3. — С. 174—190 (1-й пагинации).

- Р. По театрам // Московский листок. — 1901. — № 253.

- Скиталец С. Г. Река забвенья // Повести и рассказы. Воспоминания. — М.: Московский рабочий, 1960. — С. 186—200. — 510 с.

- Соболев Ю. В. Как сделана «Попрыгунья» // Чехов: Статьи, материалы, библиография. — М.: Федерация, 1930. — С. 132—144. — 345 с. — 4 000 экз.

- Сысоев Н. А. Чехов в Крыму. — Изд. 3-е, испр. и доп. — Симферополь: Крымиздат, 1954. — 152 с.

- Телешов Н. Д. Записки писателя. — М. : Советский писатель, 1950. — 358 с. — 30 000 экз.

- Телятник, М. А. Фельетоны-рецензии Леонида Андреева о Малом и Новом театрах // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. — 2015. — № 1 (22).

- Тиме Г. А. Гославский Евгений Петрович // Русские писатели. 1800—1917: Биографический словарь. — М.: Советская энциклопедия, 1989. — Т. 1: А—Г. — С. 658. — 672 с. — 100 000 экз.

- Титов С. Переписывая страницы старых журналов // Рязанский комсомолец. — 1969. — 13 сент.

- Турчанинова Е. Д. Письма, статьи. Воспоминания современников. — М. : Всероссийское театральное общество, 1974. — С. 411—412. — 432 с. — 17 500 экз.

- Ходус В. Режиссёрские интенции А. П. Чехова по данным метапоэтики // Наука, инновации, технологии. — 2008. — № 5.

- Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем : в 30 т.. — АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. — М. : Наука, 1974—1983. — 50 000 экз.

- Шулятиков В. М. Рассказы Евг. Гославского // Курьер. — 1902. — № 112.

Эта статья входит в число добротных статей русскоязычного раздела Википедии. |

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .