| Благодать | |

|---|---|

Вершина горы Благодать с часовней (1910 год) | |

| Высшая точка | |

| Абсолютная высота | 364 м |

| Первое восхождение | 1735 год |

| Расположение | |

| 58°17′21″ с. ш. 59°47′09″ в. д. HGЯO | |

| Страна | |

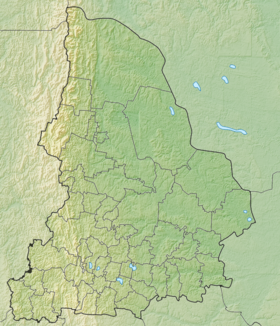

| Субъект РФ | Свердловская область |

| Район | Кушвинский городской округ |

| Населённый пункт | Кушва |

| Горная система | Уральские горы |

Благода́ть[1] (устар. Благодать-гора[2]) — гора в Свердловской области России, на восточном склоне Уральского хребта в черте города Кушва. Получила известность благодаря открытому на ней в 1735 году крупному месторождению магнитного железняка.

Географическая характеристика

Гора Благодать расположена на восточном склоне Уральского хребта рядом с городом Кушва в муниципальном образовании «Кушвинский городской округ» Свердловской области. В XVIII — начале XX века это было крупнейшее в мире месторождение магнитного железняка[3][4]. У подножия горы берёт начало река Салда (приток Туры)[5]. По восточную сторону горы находится Салдинское болото. Протяженность горы с севера на югу составляет почти 2,5 километра параллельно Уральскому хребту, от которого гора Благодать находится в 20 километрах[6].

Изначально гора имела три вершины. К началу XX века осталась только одна вершина, на которой была установлена часовня во имя Преображения Господня[7] и памятник Степану Чумпину. В начале XX века высота горы над уровнем моря составляла 385 метра[3].

Благодать относится к типу так называемых «Железных гор». Западный склон горы, сложенный из порфировидных зеленокаменных горных пород, не содержит залежей магнитного железняка. На вершине и по восточному склону находились многочисленные залежи магнитного железняка, в виде громадных неправильных штоков и жил. Магнитный железняк этих жил имел разнообразное строение: он мог быть плотным и мелкозернистым, рассыпавшимся в виде порошка или быть в виде валунов[3].

История

Месторождение магнитного железняка на горе Благодати было открыто охотником вогулом Степаном Чумпиным[3]. Весной 1735 года он явился к горному чиновнику Сергею Ярцеву и представил несколько кусков магнитной руды из горы добытых на берегу реки Кушва. Вскоре эта гора была исследована и там было обнаружено крупнейшее месторождение, причём магнитная руда была очень высокого качества. В сентябре 1735 года гору посетил начальник заводов Василий Татищев и дал ей название Благодать в честь императрицы Анны Иоанновны (имя Анна переводится с древнееврейского языка как благодать). Осенью того же года здесь началось строительство горных заводов[7]. Тогда же был основан город Кушва.

Согласно легенде, Степан Чумпин был сожжён своими соплеменниками за то, что выдал казенным людям тайну горы[8]. В память об этом на вершине горы в 1826 году был поставлен памятник. Однако документально версия о том, что Чумпина действительно сожгли, не подтверждена[7].

В 1735 году Благодать была отдана генерал-берг-директору Шембергу, обязавшемуся оплатить стоимость заводских строений и припасов. Разработка месторождения активно развивалась. Шемберг не выплатил обещанных денег, и гора вместе с заводами была у него отобрана. В 1754 году Благодать была передана графу П. И. Шувалову, также обязавшемуся оплатить долг казне. После его смерти в 1763 году за долги Гороблагодатские заводы и гора вновь отошли в казну от наследника П. И. Шувалова, его сына графа А. П. Шувалова[3].

Разработка Горноблагодатского месторождения продолжалась до начала XX века. В 2003 году рудник был закрыт из-за того, что месторождение оказалось почти полностью выработано. Сейчас на месте центральной части находится карьер (фото) диаметром около километра и глубиной до 315 метров[8]. Закрытие рудника серьёзно сказалось на экономике города Кушвы, так как он являлся градообразующим предприятием.

Достопримечательности

Памятник Степану Чумпину

Памятник, посвящённый первооткрывателю месторождения Степану Чумпину был установлен на вершине горы Благодать в 1826 году. В XX веке памятник был перемещён на новое место на краю карьера. Памятник представляет собой чугунную тумбу. На вершине тумбы стоит металлическая чаша, из которой вырывается язык пламени. Надпись на памятнике гласит: «Вогул Степан Чумпин сожжён здесь в 1730 году». Сам факт сожжения вогула историками оспаривается[7].

Часовня Преображения Господня (не сохранилась)

Часовня, освящённая во имя Преображения Господня, находилась на вершине горы Благодать. Она стояла на деревянном помосте, установленном на конусообразной пирамиде, состоящей из магнитного железняка. Ежегодно в праздник Преображения Господня к часовне совершался крестный ход[7]. В XX веке часовня была снесена.

Гора Благодать в культуре

Об этой горн Павел Бажов писал в своём рассказе «Про главного вора»[9]:

| А в те годы самый большой разговор был о горе Благодати. Какой-то, сказывают, охотник принес камешки с этой горы в наш город и показал горному начальству. Те видят — железная руда самого высокого сорту, живо нарядили знающих людей поглядеть на место. Оказалось — вся гора из сплошной руды. |

В 1890 году эту вершину изобразил на одной из своих картин художник Аполлинарий Васнецов. В 1910 году фотограф С. М. Прокудин-Горский запечатлел гору Благодать на нескольких снимках.

Полностью легенда про Степана и гору Благодать изложена в рассказ Евгения Пермяка «Быль-небыль про Железную гору» (Е. Пермяк. Рассказы и сказки — М., Детская литература, 1986). Автор также передаёт факт сожжения главного героя своими соплеменниками — но в качестве мести за поруганные языческие святыни.

Примечания

- ↑ Левашов Е. А. Благода́ть // Мировая топонимика. Прилагательные от географических названий. Словарь-справочник. — Санкт-Петербург, 2003. — С. 70. — 531 с. — ISBN 5860072929.

- ↑ Благодать-гора // Русский энциклопедический словарь / гл. ред. проф. С.-Петерб. ун-та И. Н. Березин. — СПб.: Тип. т-ва «Общественная польза», 1873—1879.

- 1 2 3 4 5 Благодать, гора // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- ↑ Рундквист Н., Задорина О. Свердловская область. От А до Я: Иллюстрированная краеведческая энциклопедия. — Екатеринбург: Квист, 2009. — 456 с. — ISBN 978-5-85383-392-0.

- ↑ Салда (река, прав. приток р. Туры) // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.

- ↑ Чупин Н. К. Благодать, магнитная гора // Географический и статистический словарь Пермской губернии. — Пермь, 1873. — Т. 1. — С. 162—177.

- 1 2 3 4 5 Весновский В. Иллюстрированный путеводитель по Уралу. — 1-е изд. — Екатеринбург: Типография «Уральской жизни», 1904. — С. 173—178. — 442 с.

- 1 2 Кушвинская Благодать. РИА Новости. Проверено 5 февраля 2010. Архивировано 13 июля 2012 года.

- ↑ Любимый в школе регион. geo.1september.ru. Проверено 5 февраля 2010. Архивировано 13 июля 2012 года.

Ссылки

Эта статья входит в число добротных статей русскоязычного раздела Википедии. |

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .