| Достопримечательность | |

| Бисетр | |

|---|---|

Панорамный вид на Королевскую больницу и сады Бисетр в XVII веке | |

| 48°48′34″ с. ш. 2°21′18″ в. д. HGЯO | |

| Страна | |

| Статус | действующая больница |

Бисе́тр (фр. Bicêtre) — старинный французский замок, госпиталь, исправительный дом и тюрьма. Находится недалеко от Парижа, в современной коммуне Ле-Кремлен-Бисетр. Известен с XIII века; на протяжении истории неоднократно перестраивался и менял своё предназначение. С Бисетром связана деятельность известного французского психиатра Филиппа Пинеля. В настоящее время на территории реконструированного в XIX веке архитектурного комплекса располагается Университетский больничный центр Бисетр[fr].

История

XII—XVI века

В конце XII века епископ Винчестерский, исполнявший обязанности английского дипломатического представителя во Франции, приобрёл земли, называвшиеся Grange aux Queux. В 1204 году он построил на них замок, который назвал в честь своей епархии «Винчестер». Таким образом, «Бисетр» — искажённое во французском языке первоначальное английское название Уинчестер (Winchester), позже преобразованное в Уинсестр (Wincestre) и, наконец, Бисетр (Bichestre, Bissêtre, Bicetre)[1].

В 1294 году замок конфисковал противник англичан Филипп Красивый. Долгое время замок переходил из рук в руки, меняя хозяев, и в конце концов был разрушен во время Столетней войны, превратившись в притон воров и нищих[2]. Наконец руины приобрёл герцог Беррийский и отстроил новый, роскошный и богато украшенный замок. Однако в 1411 году герцог был обвинён в заговоре, а его замок сожжён. К XVI веку Бисетр снова превратился в пристанище разбойников и прочих маргиналов. В его развалинах и окрестностях стали селиться преступные элементы, место считалось проклятым и неблагоприятным[3].

XVII—XVIII века

В 1632—1633 годах Людовик XIII привёл Бисетр в относительный порядок и устроил в нём госпиталь для военных инвалидов, а вскоре присоединил к нему воспитательный дом для детей-сирот. В 1656 году, при Людовике XIV, Бисетр стал частью так называемого Общего госпиталя (L’Hôpital général de Paris)[4]. Перед этим учреждением ставилась задача препятствовать «нищенству и праздности как источнику всех и всяческих беспорядков». Мишель Фуко считал, что Общий госпиталь, непосредственно подчинённый королю и неподвластный церкви, не являлся собственно медицинским учреждением, а создание этой структуры было началом всеевропейского процесса изоляции «лишних людей» (маргиналов, бедняков, безумных и т. д.), который он называет «Великим заключением» (фр. Le grand renfermement)[5]. Из-за отсутствия врачебной помощи, которая сводилась к обязательному обходу лишь дважды в неделю, Общий госпиталь почти ничем не отличался от простой тюрьмы. По мнению Фуко, «независимость и всесилие Общего госпиталя почти абсолютны, его суд не подлежит обжалованию, а решения выше любого права; это какая-то странная власть, созданная королём на грани закона, на стыке между правопорядком и правосудием, какая-то третья репрессивная сила»[5].

Для экономии средств Бисетр одновременно служил богадельней, сумасшедшим домом и государственной тюрьмой[6]. В первый же год в богадельню набралось до 600 человек: старики старше 70 лет, инвалиды, неизлечимые больные, паралитики, эпилептики, люди с умственной отсталостью, чесоточные и больные венерическими заболеваниями, сироты, которые ни по полу, ни возрасту не разделялись. Условия их содержания были ужасны: они лежали в неотапливаемых помещениях по 8—13 человек в одной кровати из соломы. Персонала в Бисетре не хватало. Так, на 800 человек было 83 служителя (один специально для уничтожения вшей) и 14 сиделок. В наихудшем положении находились венерические больные, которых подвергали унижениям, били и истязали. В 1737 году обитателей Бисетра распределили по пяти «службам»: в первой имелись смирительный дом, темницы, тюремные камеры и одиночки для тех, кто был задержан по тайному королевскому приказу; вторая и третья службы предназначались для «хороших бедняков», а также для «взрослых и малолетних паралитиков»; в четвёртой расположились сумасшедшие и безумцы; в пятой службе вместе обитали лица с венерическими заболеваниями, выздоравливающие и дети, родившиеся в исправительном доме[5].

С целью обеспечения обитателей Бисетра водой в нём начали сооружать, по проекту архитектора Жермена Бофрана, глубокий колодец, при строительстве которого применялся труд заключённых. Однако даже после выявления практической малопригодности этого колодца и трудностей по его обслуживанию строительство было продолжено, чтобы обеспечить трудовую занятость принудительно находящихся в Бисетре лиц. Ещё в 1788 году воду из него поднимали с помощью 12 лошадей, однако позже на этой работе стали использовать по экономическим соображениям труд «сильных и крепких арестантов»[7].

В крайне суровых условиях содержались и заключённые преступники. Камера размером 12 на 10 метров могла вмещать до 70 человек[8]. Кроме того, в Бисетре имелись так называемые «чёрные» карцеры, находившиеся на глубине пяти метров под землёй, куда не проникали ни свежий воздух, ни свет. Были также карцеры с небольшим окошком — «белые». И в тех, и в других преступников приковывали к стене цепями[9].

Декретом от 16 сентября 1760 года в Париже всякий душевнобольной человек должен был непременно пройти через больницу Отель-Дьё, где для этого были отведены две палаты. Если по истечении нескольких недель не наступало улучшения, больные признавались неизлечимыми, и тогда их переводили в так называемые «Маленькие домики» (фр. Petites maisons, впоследствии Hospice du menage) или в Бисетр (мужчин) и в Сальпетриер (женщин)[10]. За свою плохую репутацию Бисетр даже получил известность как «Бастилия для сброда». Французский писатель Луи-Себастьян Мерсье в своей книге «Картины Парижа» (первое издание в 1781 году) с осуждением указывал на существовавшую нелегальную практику покупок в Бисетре и в Сальпетриере трупов студентами, изучающими хирургию, с целью проведения анатомических вскрытий[11]. В утопическом романе «Год 2440» Мерсье указывал на ужасные условия содержания во второй половине XVIII века находящихся в Бисетре лиц[12]:

| Есть в Бисетре палата, называемая смирительной. Это образ самого ада. Шестьсот несчастных, тесно прижатых друг к другу, удручённых своей бедностью, своей горестной судьбой, терзаемых укусами насекомых, а ещё более жестоким отчаянием, живут в состоянии постоянно подавляемого бешенства. Это пытка Мезенция, ещё в тысячу раз умноженная. Должностные лица глухи к жалобам сих несчастных. Были случаи, когда они убивали стражников, врачей, священников, пришедших их исповедовать, преследуя одну лишь цель — выйти из этого жилища ужаса и найти успокоение на эшафоте. Правы те, кто утверждает, что предавать их смерти было бы менее жестоко, нежели обрекать на те муки, кои они там претерпевают. <…> Не проще ли было бы привязать каждому к ноге стофунтовое ядро и заставить их работать в поле. Но нет: существуют жертвы произвола, которых надобно подальше укрыть от посторонних взглядов. Всё понятно. |

В 1780 году в Париже распространилась эпидемия какой-то болезни; слухи утверждали, что своим происхождением она обязана неудовлетворительному санитарному состоянию учреждений Общего госпиталя. В Париже даже стало распространённым мнение, что хорошо бы сжечь Бисетр и избавить город от этого «нарыва». С целью прекращения слухов и успокоения населения в Бисетр была назначена комиссия, в состав которой вошли несколько докторов — управляющих других госпиталей, декан богословского факультета и врач Общего госпиталя. Комиссия признала, что в Бисетре свирепствует «гнилостная горячка», вызванная качеством воздуха. В отчёте комиссии заявлялось, что причиной следует считать плохую погоду, из-за которой болезнь приняла в столице эпидемический характер; симптомы, наблюдавшиеся в Общем госпитале, «согласуются с характером данного времени года и в точности совпадают с теми болезнями, каковые наблюдались в Париже начиная с того же времени», а «начавшие распространяться слухи о некоей заразной болезни в Бисетре, способной перекинуться на всю столицу, лишены основания». Однако, видимо, панические слухи после этого отчёта не вполне прекратились, так как уже через некоторое время врач Общего госпиталя составил другой отчёт, повторяя в основном те же доводы.

Ещё в 1781 году декретом Неккера провозглашалась необходимость проведения широких больничных реформ. В 1791 году герцог Ларошфуко-Лианкур, который в Учредительном собрании выступал защитником мест общественного призрения, представил доклад о неудовлетворительном состоянии этих заведений[10]:

| Посмотрим на заведения Бисетр и Сальпетриер,— мы увидим там тысячи жертв в общем гнезде всяческого разврата, страданий и смерти. Вот несчастные лишённые рассудка в одной куче с эпилептиками и преступниками, а там, по приказу сторожа, заключённых, которых он пожелает наказать, сажают в конуры, где даже люди самого маленького роста принуждены сидеть скорчившись; закованными и обременёнными цепями, их бросают в подземные и тесные казематы, куда воздух и свет доходят только через дыры, пробитые зигзагообразно и вкось в толстых каменных стенах. Сюда, по приказу заведующего, сажают и мужчин, и женщин и забывают их тут на несколько месяцев, иногда и на несколько лет… Я знаю некоторых, проведших таким образом по 12—15 лет. |

Также в Бисетре, как и, например, в лондонском Бедламе, ещё в конце XVIII века сохранялась средневековая практика показа посетителям психически больных людей за деньги. Этот обычай, по замечанию М. Фуко, в Париже и Лондоне превратился «едва ли не в социальный институт». Так, горожане с левого берега Сены вплоть до самой Революции совершали по воскресеньям развлекательную прогулку в Бисетр, чтобы посмотреть на сумасшедших. Мирабо писал, что безумных в Бисетре выставляли напоказ, «словно диковинных зверей, на потеху первой попавшейся деревенщине, которая согласится заплатить лиард». Некоторые тюремщики славились своим умением заставлять сумасшедших проделывать множество танцевальных па и акробатических трюков, для чего ими в отношении больных применялся хлыст.

Конец XVIII—XIX века

В апреле 1792 года по одним данным — в Бисетре, по другим — в Сальпетриере были произведены опыты на трупах, доставленных из дирекции госпиталей, по отсечению головы гильотиной с целью её последующего применения при проведении казней[13][14]. Если верить апокрифическим мемуарам Клемана Анри Сансона, посвящённым жизни его деда — знаменитого французского государственного палача Шарля-Анри Сансона (Великий Сансон), — указанные опыты состоялись 17 апреля 1792 года во дворе Бисетра в присутствии докторов: Антуана Луи, Филиппа Пинеля и Кабаниса. На основании опытов было отдано предпочтение косвенно усечённому (косому) лезвию, которое и применялось в дальнейшем при проведении казней посредством гильотинирования[15].

Ещё с конца XVII века в Бисетре содержались психические больные, смертность которых была чрезвычайно высока из-за плохих условий содержания и отсутствия надлежащего лечения. Законом 1790 года предусматривалось устройство крупных госпиталей, предназначенных специально для содержания умалишённых, но к 1793 году ни один из них так и не был основан (в основном по экономическим причинам). Бисетр считался «Домом для бедняков»; здесь по-прежнему, как и до революции, содержали вместе неимущих, стариков, уголовных преступников и сумасшедших, а также политических заключённых. По слухам, в Бисетре, как и в некоторых других лечебных учреждениях и тюрьмах, укрывались противники революционного режима (дворяне, эмигранты, роялисты, не присягнувшие священнослужители, агенты иностранных государств, фальшивомонетчики и т. д.). В ходе так называемых сентябрьских расправ (массовые убийства заключённых, произведённые революционной толпой), которые произошли 2—5 сентября 1792 года в Париже, также пострадал Бисетр. Толпа из 200 человек во главе с Франсуа Анрио (ранее он находился в заключении в Бисетре, а впоследствии станет командующим Национальной гвардии Парижа) 4 сентября перебила обитателей Бисетра, используя пушки[16]. Ламартин писал в своей «Истории жирондистов» (1847) о произведённых толпой расправах в Бисетре[17]:

| Анрио и другие убийцы — числом более двухсот человек, — подкреплённые ещё злодеями, которых набрали в тюрьмах, отправились в тюремный госпиталь Бисетр с семью пушками, какие Коммуна позволила им безнаказанно увезти. Бисетр, куда стекала грязь целой страны, очищая население от безумцев, нищих и неисправимых преступников, заключал в себе 3500 заключенных. Их кровь лишена была всякого политического цвета, но, чистая или нечистая, это была всё-таки ещё кровь. Напрасно Коммуна посыпала туда комиссаров, напрасно сам Петион явился уговаривать убийц. Они едва приостановили свою работу, чтобы выслушать увещания мэра. |

Жорж Кутон, один из вождей якобинцев, писал по этому поводу: «Я только что узнал, что Бисетр, сопротивлявшийся часть ночи, теперь взят и что народ юридически осуществляет там свою верховную власть»[18].

Важное место в истории развития Бисетра и психиатрии в целом занимает деятельность Филиппа Пинеля, направленная на реорганизацию режима содержания и лечения психически больных и превращение места заключения и изоляции в собственно медицинское учреждение. Его ненасильственный подход к уходу за психически больными получил название «моральное лечение»; несмотря на то, что ограниченные попытки «освобождения» душевнобольных предпринимались и ранее, в истории психиатрии эти реформы устойчиво ассоциируются именно с деятельностью Пинеля, начатой им в Бисетре. В результате попыток применить на практике закон 1790 года в Бисетр стали направлять сумасшедших, освобождённых из смирительных домов, а немногим позже — и из Отель-Дьё. По мнению М. Фуко, с учётом того, что впервые за всю историю Общего госпиталя в клинику Бисетра был назначен человек, уже пользующийся определённой известностью благодаря своим исследованиям в области психических болезней, само это назначение — доказательство того, что присутствие безумных в Бисетре уже превратилось в сугубо медицинскую проблему. 25 августа 1793 года Пинеля назначили на должность главного врача Бисетра, после чего он добился, несмотря на противодействие Кутона, разрешения на снятие цепей с душевнобольных и внедрил в практику их содержания больничный режим, врачебные обходы, лечебные процедуры, трудотерапию, подбор соответствующего персонала. Эти реформы осуществлялись в несколько этапов. В первое время Пинель столкнулся с трудностями, так как, несмотря на поддержку Больничной комиссии и её председателя Кабаниса, слухи о нововведениях в Бисетре возбудили у властей подозрение в политической неблагонадёжности этих мероприятий[19]. Так, Кутон, вызвав Пинеля, будто бы заявил ему: «Гражданин, я приду навестить тебя в Бисетре, и горе тебе, если ты нас обманываешь, и между твоими помешанными скрыты враги народа». На другой день паралитик Кутон был доставлен в Бисетр, где не обнаружил явных нарушений. Покидая больницу, он сказал Пинелю: «Сам ты, вероятно, помешан, если собираешься спустить с цепи этих зверей. Делай с ними, что хочешь, но я боюсь, что ты будешь первой жертвой собственного сумасбродства». По легенде, сразу же после отбытия Кутона Пинель освободил несколько десятков больных от цепей.

Последующее освобождение больных от оков в Бисетре он описывал в своём дневнике и «Трактате о душевных болезнях» следующим образом:

| 40 несчастных душевнобольных, многие годы стонавших под бременем железных оков, были выпущены во двор, на свободу, стеснённые только длинными рукавами рубашек; по ночам в камерах им предоставлялась полная свобода. С этого момента служащие избавились от всех тех несчастных случайностей, каким они подвергались, в виде ударов и побоев со стороны закованных в цепи и в силу этого всегда раздражённых больных. Один из таких несчастных находился в этом ужасном положении 33, а другой 43 лет; теперь на свободе они спокойно разгуливают по больнице.— Ф. Пинель. Трактат о душевных болезнях. (§190, II. О способах укрощения душевнобольных). |

13 мая 1795 года, после назначения Пинеля старшим врачом в госпиталь Сальпетриер, он провёл реформы, аналогичные реформам в Бисетре. По мнению известного русского психиатра Н. Н. Баженова, заслуга Пинеля заключалась в том, что он «возвёл сумасшедшего в ранг больного». По словам психиатра Ю. С. Савенко, психиатрия состоялась как наука и научная практика лишь после реформы Пинеля — после снятия с больных цепей и устранения полицейского чина в качестве начальника больницы[20]. Следует отметить, что Пинель и его последователи применяли в клинической практике различные ограничительные меры и прежде всего смирительную рубашку, изобретение которой приписывается обойщику (мебельщику) Бисетра — Гийере (Guilleret). Учитывая это, Фуко в курсе лекций «Психиатрическая власть» отмечает, что реформы Пинеля стали только переходом к более изощрённым способам управления: от властного отношения господства к властному отношению дисциплины[21].

Французский психиатр Феликс Вуазен (Félix Voisin, 1794—1872), который заведовал отделением для эпилептиков и идиотов в Бисетре, занимался среди прочих тем проблемой лечения детей-идиотов. По выражению Ю. В. Каннабиха, «То, что Пинель сделал для душевнобольных, Вуазен старался осуществить для детей-идиотов: поднять эти обездоленные существа, заставить смотреть на них, как на людей, а не бессловесных животных». Однако третье отделение душевнобольных в Бисетре включало ещё в 1852 году вперемешку взрослых и детей, поражённых эпилепсией и идиотией.

В XIX веке Бисетр ещё использовался как тюрьма для приговорённых к смертной казни или осуждённых на галеры преступников. Он играл роль пересыльной тюрьмы, где осуждённые преступники дожидались отправки на каторгу во Французскую Гвиану («сухая гильотина»). В 1836 году тюрьму закрыли; в 1850 году здания были надстроены и реконструированы[6]. В 1881 году тюрьма прекратила своё существование, и Бисетр окончательно превратился в психиатрическое лечебное заведение. В нём содержались как мирные, так и буйные пациенты; имелось отделение для детей; кроме того, среди пациентов Бисетра были эпилептики и люди преклонного возраста[22].

Во второй половине XIX века в Бисетре служил Поль Брока, который в результате своих наблюдений над пациентами больницы и предыдущих исследований обнаружил центр речи в головном мозгу человека, названный его именем — центр Брока (ядро двигательного анализатора артикуляции речи), и афазию Брока (расстройство речи (афазия), вызванное поражением двигательного речевого центра).

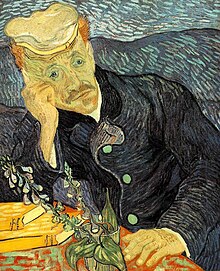

Во второй половине XIX века в Бисетре и Сальпетриере служил после окончания медицинского факультета доктор Поль Гаше. Там он приобрёл клинический опыт по психиатрии и защитил диссертацию на тему «Исследование о меланхолии». В историю культуры Гаше вошёл как друг многих импрессионистов и последний лечащий врач Винсента ван Гога[23].

XX—XXI века

В 1950 году была предпринята широкомасштабная модернизация Бисетра. В 1952 году при нём открылась детская больница; в 1957 году в ней появилось первое во Франции отделение детской кардиологии[22].

В настоящее время на территории комплекса находится Университетский больничный центр Бисетр[fr] широкого профиля, предоставляющий разнообразный спектр медицинских услуг[24]. От исторического здания сохранился ряд построек, в том числе XVII и XVIII веков, имеющих статус охраняемых[6].

Известные пациенты и заключённые

- Бисетр являлся последним местом заключения (1777—1784) авантюриста Жана-Анри Латюда, проведшего без решения суда в заключении при Старом режиме (в Бастилии, Венсенском замке, Шарантоне[25]) в общей сложности 35 лет и совершившего несколько побегов. В эпоху Революции получил известность как «жертва королевского режима» и «самый известный узник Франции и Бастилии»[26][27]. Автор переведённых на русский язык мемуаров под названием «В тисках Бастилии», ценного источника информации о французском тюремном быте того времени. В них он писал, что, несмотря на пребывание в Бастилии и Венсене, до сих пор дрожит при слове «Бисетр», и характеризовал тюрьму следующим образом: «При помощи воображения можно, конечно, себе представить, как ужасно, жестоко и бесчеловечно обращались в Бисетре с заключёнными, но действительность ужаснее всякой фантазии»[28].

- В 1803 году в госпитале некоторое время находился маркиз де Сад перед его переводом в лечебницу для душевнобольных в Шарантоне, где он и умер[8].

- В Бисетре дважды содержался Видок перед дальнейшим отправлением на каторгу[8], о чём он писал в «Записках Видока, начальника Парижской тайной полиции».

- В 1804 году после своего ареста в Париже при организации покушения на Наполеона Бонапарта в Бисетре содержался вождь шуанов Жорж Кадудаль, который был казнён 25 июня 1804 года на площади Отель-де-Виль (бывшая Гревская площадь).

- В 1891 году в Бисетре несколько месяцев находился поэт-символист Жермен Нуво, соученик по коллежу Поля Сезанна и близкий друг Артюра Рембо и Поля Верлена. Луи Арагон считал его крупным поэтом, не уступающим по таланту Рембо, а Андре Бретон включил его в свою «Антологию чёрного юмора» (1939).

В художественной литературе

- «Год две тысячи четыреста сороковой: Сон которого, возможно, и не было» — роман Луи-Себастьяна Мерсье, действие которого происходит в будущем, где Бисетра, этого «смирительного дома, где содержатся умалишенные, а лучше было бы сказать — сводимые с ума» (как и Сальпетриера) — уже не существует[12].

- «Последний день приговорённого к смерти» — повесть Виктора Гюго. Автор дневника после суда, решением которого он приговорён к смерти на гильотине, содержится в тюрьме Бисетра до его перевода в тюрьму Консьержери непосредственно для проведения казни на Гревской площади («Мне осталось всего три этапа: Бисетр, Консьержери, Гревская площадь»). В повести приводится описание тюрьмы, заковывание в кандалы заключённых с целью их отправки в Тулон на галеры, нахождение в лазарете. Покидая тюрьму, герой замечает надпись над главными воротами Бисетра — «Убежище для престарелых» — и замечает про себя: «Вот как, — подумал я, — оказывается, тут люди доживают до старости». При написании повести Гюго с друзьями посетил тюрьму. Также Бисетр упоминается и в других произведениях писателя («Отверженные», «Девяносто третий год»).

- «Полковник Шабер» — повесть Оноре де Бальзака. Главный герой повести Гиацинт Шабер, бывший наполеоновский офицер, вынужден доживать свою старость в полной нищете в Бисетре. В «Кодексе порядочных людей», к которому приложил руку Бальзак, история Бисетра иронически резюмируется следующим образом: «При Карле VI поселился во Франции некий кардинал Винчестерский, который выстроил неподалеку от Парижа великолепный замок. Вы не понимаете, что общего у английского кардинала и мошенников? Мы вам объясним: в конце концов они украли у него замок и превратили его в свое загородное поместье; в результате Бисетр (искаженный Винчестер) сделался притоном, где до сих пор преспокойно обитают четыре тысячи оборванцев».

- «Король Бисетра. Век XVI. Рауль Спифам» — «новелла-хроника» Жерара де Нерваля. В новелле Рауль Спифам, реально существовавший адвокат и теоретик-реформатор, сошёл с ума, возомнив себя королём Генрихом II, и был помещён по настоянию своих родственников в Бисетр, откуда сумел сбежать с целью поведать народу о своём заточении. Генрих II после прекращения волнений не отсылает Спифама обратно в Бисетр, а поселяет его под охраной в загородном доме.

- «Парижские тайны» (1842—1843) — роман Эжена Сю, в котором автор описывает Бисетр во всех современных ему качествах — богадельня для престарелых, тюрьма с камерами смертников, психиатрическая лечебница (имеется ферма, где применяется труд больных) с отделением для неизлечимо больных:

| Несчастные существа! Они часто даже не обладают инстинктом животных, их происхождение почти всегда остается неизвестным: неведомые никому и даже самим себе, они шагают по жизни, лишённые чувств, мыслей, испытывая лишь самые ограниченные потребности... Отвратительное порождение бедности и разврата, происходящее в глубине зловонных трущоб, является причиной потрясающего вырождения рода человеческого... происходящего в основном среди бедноты. |

- «Колокола Бисетра» (фр. Les anneaux de Bicêtre, 1962) — роман Жоржа Сименона. В психологическом романе Сименона действие в основном происходит в больничной палате Бисетра, где главный редактор влиятельной газеты Рене Могра поправляется после инсульта, прикованный к постели односторонним параличом. Одним из лечащих врачей является главный врач больницы. Продолжительная болезнь заставляет Могра вспомнить свою прошлую жизнь и пересмотреть отношение к прошлому, своим близким, друзьям и сослуживцам — «Пусть он не нашёл ответов, зато задавал себе вопросы, возможно, даже слишком много вопросов, которые теперь будут жить у него внутри». В предисловии романа писатель специально оговаривает, что, хотя ему лично доводилось посещать Бисетр, он «не встречал там ни одного из людей, описанных в этой книге». При подготовке к написанию романа Сименон заходил в Бисетр, чтобы навести справки по интересующим его вопросам[29].

Примечания

- ↑ Felix Martin-Doisy. Dictionnaire d'Economie Charitable ou Expose Historique, Theoretique et Pratique de l'Assistance Religieuse, Publique et Privee, Ancienne et Moderne (etc.). — Migne, 1857. — Vol. 8. — P. 915.

- ↑ Patrice Bourée, Alireza Ensaf, 2010, с. 1325.

- ↑ Борис Носик. Вокруг Парижа с Борисом Носиком. — Litres, 2017-09-05. — 468 с. — ISBN 9785457087774.

- ↑ Patrice Bourée, Alireza Ensaf, 2010, с. 1326.

- 1 2 3 Фуко М. История безумия в классическую эпоху. — Санкт-Петербург: Университетская книга, 1997. — С. 63—93. — 576 с. — ISBN 5-7914-0023-3.

- 1 2 3 Hôpital Bicêtre/ Un peu d'histoire (фр.). Site officiel. Проверено 14 января 2019.

- ↑ Ф. Бродель. Структуры повседневности возможное и невозможное. — Рипол Классик. — 621 с. — ISBN 9785458425780.

- 1 2 3 Madeleine Leveau-Fernandez.

- ↑ Patrice Bourée, Alireza Ensaf, 2010, с. 1327.

- 1 2 Каннабих Ю. В. Французские государственные «убежища» // История психиатрии. — Ленинград: Государственное медицинское издательство, 1928.

- ↑ Мерсье Л.-С. 82. Анатомия // Картины Парижа. — М. ; Л.: Асаdемiа, 1935. — С. 202—203.

- 1 2 Мерсье Л.-С. Год две тысячи четыреста сороковой : Сон которого, возможно, и не было. — Ленинград: Наука, 1977. — С. 25—26. — 240 с.

- ↑ Монестье М. Гильотина. Смертная казнь [История и виды высшей меры наказания от начала времен до наших дней]. history.wikireading.ru. Проверено 17 января 2019.

- ↑ Париж вчера и сегодня — Выставка «Преступление и наказание» в музее Орсе. RFI (19 марта 2010). Проверено 17 января 2019.

- ↑ Сансон Г. Глава X. Гильотина // Записки палача, или Политические и исторические тайны Франции. Книга 2. www.e-reading.club. Проверено 17 января 2019.

- ↑ Ревуненков В. Г. История Французской революции. — СПб: Изд-во СЗАГС; Изд-во «Образование-Культура», 2003. — С. 220. — 776 с. — ISBN 5-88857-108-3, ISBN 5-89781-107-5.

- ↑ Ламартин А. Убийства в тюрьмах // История жирондистов. Том I. www.e-reading.club. Проверено 24 января 2019.

- ↑ Чудинов А. В. «Мир в облаках» Жоржа Кутона. Французская революция: история и мифы. history.wikireading.ru. Проверено 18 января 2019.

- ↑ Во время реставрации Бурбонов Пинелю действительно ставили в заслугу спасение им в Бисетре нескольких роялистов.

- ↑ Савенко Ю. С. Защита прав пациентов психиатрических учреждений // Независимый психиатрический журнал. — 2005. — № 4.

- ↑ Фуко М. Психиатрическая власть: Курс лекций, прочитанный в Коллеж де Франс в 1973—1974 уч. году / Пер. с фр. А. Шестакова. — СПб.: Наука, 2007. — 450 с. — ISBN 978-5-02-026920-0.

- 1 2 Hôpital du Kremlin-Bicêtre (фр.). Inserm. Проверено 14 января 2019.

- ↑ Дворецкий Л. И. Кто вы, доктор Гаше? // Архивъ внутренней медицины. — 2013. — Вып. 2. — С. 71—76. — ISSN 2226-6704.

- ↑ Hôpital Bicêtre (фр.). Site officiel. Проверено 14 января 2019.

- ↑ Известный приют для душевнобольных

- ↑ Michel. Наполеон и революция: Латюд (Jean-Henri de Latude) Жан-Анри (1725-1805). наполеон и революция (пятница, 10 декабря 2010 г.). Проверено 20 января 2019.

- ↑ Рудычева И. А., Батий Я. А., Исаенко О. Я. Латюд Жан Анри Мазюр де // 50 знаменитых авантюристов. kartaslov.ru. Проверено 20 января 2019.

- ↑ Латюд, Жан-Анри Мазер де. В тисках Бастилии. Пер. с фр. А. Н. Горлина. — М.: Красная газета, 1929. — С. 134.

- ↑ Сименон «под перекрестным огнем» // Новые парижские тайны. public.wikireading.ru. Проверено 23 января 2019.

Литература

- Каннабих Ю. В. История психиатрии. — Ленинград: Государственное медицинское издательство, 1928.

- Мильчина В. А. Париж в 1814—1848 годах. Повседневная жизнь. — М.: Новое литературное обозрение, 2013. — 944 с. — (Культура повседневности).

- Латюд, Жан-Анри Мазер де. В тисках Бастилии. Пер. с фр. А. Н. Горлина. — М.: Красная газета, 1929. — С. 134

- Фуко М. Рождение клиники. — М.: Академический проект (Психологические технологии), 2010. — 256 с.

- Фуко М. История безумия в классическую эпоху. — СПб.: Университетская книга, 1997. — 576 с.

- Фуко М. Психиатрическая власть: Курс лекций, прочитанный в Коллеж де Франс в 1973—1974 уч. году / Пер. с фр. А. Шестакова. — СПб.: Наука, 2007. — 450 с. — ISBN 978-5-02-026920-0.

- Patrice Bourée, Alireza Ensaf. L'hôpital de Bicêtre. Du château au CHU (фр.) // La revue du praticien. — 2010. — Vol. 60. — P. 1325—1329.

Ссылки

- Madeleine Leveau-Fernandez. De la Grange-aux-Queulx à Bicêtre : sept siècles d’histoire (фр.). Société d'histoire de Gentilly. Проверено 14 января 2019.

- Bicêtre, une histoire de l'hôpital (фр.). Assistance hôpitaux publique de Paris. Проверено 14 января 2019.

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .