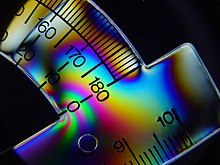

Фотоупругость, фотоэластический эффект, пьезооптический эффект — возникновение оптической анизотропии в первоначально изотропных твёрдых телах (в том числе полимерах) под действием механических напряжений. Открыта Т. И. Зеебеком (1813) и Д. Брюстером (1816). Фотоупругость является следствием зависимости диэлектрической проницаемости вещества от деформации и проявляется в виде двойного лучепреломления и дихроизма, возникающих под действием механических нагрузок. При одноосном растяжении или сжатии изотропное тело приобретает свойства оптически одноосного кристалла с оптической осью, параллельной оси растяжения или сжатия (см. Кристаллооптика). При более сложных деформациях, например при двустороннем растяжении, образец становится оптически двухосным.

Фотоупругость обусловлена деформацией электронных оболочек атомов и молекул и ориентацией оптически анизотропных молекул либо их частей, а в полимерах — раскручиванием и ориентацией полимерных цепей. Феноменологически (в линейном приближении) этот эффект описывается как изменение коэффициентов оптической индикатрисы , вызванное деформацией :

где — компоненты тензора фотоупругости. Здесь использованы тензорные обозначения с шестимерными индексами , = 1,2,…,6 по следующему правилу: при , при , то есть

Эти обозначения учитывают внутреннюю симметрию тензора фотоупругости (который, вообще говоря, является тензором четвёртого ранга), индикатрисы и тензора деформации. В линейном приближении изменение индикатрисы можно пересчитать в изменение тензора диэлектрической проницаемости по формуле

Фотоупругость используется при исследовании напряжений в механических конструкциях, расчёт которых слишком сложен. Исследование двойного лучепреломления под действием нагрузок в выполненной из прозрачного материала модели (обычно уменьшенной) изучаемой конструкции позволяет установить характер и распределение в ней напряжений (см. Поляризационно-оптический метод исследования). Фотоупругость лежит в основе взаимодействия света и ультразвука в твёрдых телах (акустооптический эффект).

История

Явление фотоупругости было впервые описано шотландским физиком Дэвидом Брюстером. Метод фотоупругости начал разрабатываться с начала XX века трудами E.G. Coker и L.N.G Filon из Лондонского университета. Их «Трактат о фотоупругости» был опубликован в 1930 году в «Кембридж пресс» и стал классическим. В 1930—1940 годах многие другие книги по этой теме были изданы на русском, немецком и французском языках.

В это же время значительные шаги были сделаны в развитии этой области. Так, была упрощена техника и оборудование, необходимое для проведения эксперимента. С улучшением технологий метод фотоупругости также был расширен до трёхмерного напряжённого состояния. Многие практические задачи были решены с помощью фотоупругости, что сделало метод популярным. Лаборатории фотоупругости стали возникать как в образовательных учреждениях, так и в промышленности.

С появлением цифровых полярископов с использованием светодиодов стал возможным постоянный мониторинг конструкций под нагрузкой. Это привело к развитию динамической фотоупругости. Динамическая фотоупругость внесла большой вклад в изучение сложных явлений разрушения материалов.

См. также

Литература

- Балакший В. И., Парыгин В. Н., Чирков Л. Е., Физические основы акустооптики, — М.: Радио и связь, 1985.

- D. Brewster, Experiments on the depolarization of light as exhibited by various mineral, animal and vegetable bodies with a reference of the phenomena to the general principle of polarization, Phil. Tras. 1815, pp.29-53.

- D. Brewster, On the communication of the structure of doubly-refracting crystals to glass, murite of soda, flour spar, and other substances by mechanical compression and dilation, Phil. Tras. 1816, pp.156-178.

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .