| Дора Абрамовна Лазуркина | |

|---|---|

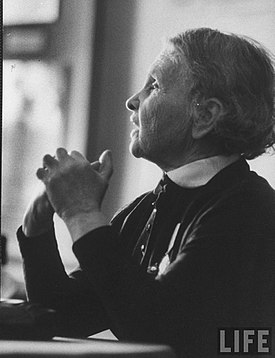

Дора Лазуркина, 1959 год, фотография Говарда Сохурека[en] | |

| Имя при рождении | Дора Абрамовна Клебанова |

| Псевдонимы | Соня |

| Дата рождения | 24 апреля 1884 |

| Место рождения | Новозыбков, Новозыбковский уезд, Черниговская губерния, Российская империя |

| Дата смерти | 24 января 1974 (89 лет) |

| Место смерти | Ленинград, РСФСР, СССР |

| Гражданство |

|

| Род деятельности | политик, педагог, публицист, мемуарист |

| Образование | педагогическое |

| Партия | РСДРП(б) |

| Основные идеи | большевизм |

| Супруг | Михаил Лазуркин |

| Дети | Виктор, Юлия |

| Награды |

|

Дора Абрамовна Лазуркина (урожд. Клебанова; 7 мая (24 апреля) 1884, Новозыбков, Новозыбковский уезд, Черниговская губерния, Российская империя — 24 января 1974, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский политический деятель, большевик, революционер, педагог, публицист, мемуарист.

Биография

Родилась 24 апреля (7 мая по старому стилю) 1884 года в Новозыбкове Черниговской губернии в еврейской семье лесника[1][2][3].

В 9 лет поступила в Новозыбковскую женскую гимназию, которую окончила с золотой медалью[1][3]. В 15 лет вступила в местный социал-демократический кружок, где выполняла технические задания. После получения образования пошла работать на спичечную фабрику М. Волкова. Уехав из Новозыбкова, стала заведующей народной школой в Мозыре Минской губернии[1]. Была поклонницей героев романов «Что делать» Н. Г. Чернышевского и «Овод» Э. Л. Войнич[3]. В 1900—1902 годах училась на курсах Лесгафта в Санкт-Петербурге[1]. В студенческих кругах познакомилась с «Капиталом» К. Маркса и статьями[en] В. И. Ленина, стала активной участницей студенческих революционных кружков, занялась пропагандистской работой среди рабочих[3]. Распространяла газету «Искра»[4][5]. В 1902 году вступила в РСДРП[1][6][7]. Партийный псевдоним — Соня[8]. В мае того же года арестована за подготовку первомайской демонстрации, просидела 8 месяцев в тюрьме, сослана под надзор полиции в Новозыбков, а затем уехала в Одессу, где сменила фамилию и перешла на нелегальное положение, став профессиональной революционеркой[1][3].

Работая пропагандистом в Одессе, в 1903 году была арестована на одном из заседаний местного партийного комитета и посажена в тюрьму, из которой спустя семь месяцев была выпущена под залог без права возвращения в столицу сроком на 5 лет[1][3]. Там же, в Одессе, познакомилась с профессиональным революционером Михаилом Семёновичем Лазуркиным (партийный псевдоним — Борис), за которого в 1906 году вышла замуж[3]. Вскоре по заданию партийного комитета отправилась на работу в Николаев, но после провала направлена в Екатеринославскую губернию. Будучи членом партийного комитета, в котором был выявлен провокатор, в 1904 году была вынуждена скрыться — в крестьянском платье и по чужому паспорту уехала в Женеву[1][3]. Именно там, в возрасте 19 лет, Лазуркина впервые познакомилась с Лениным, прожив восемь месяцев на квартире у Ульяновых и проникнувшись под его руководством большевизмом[1][3].

На следующий день после получения известий о кровавом воскресенье, 10 января 1905 года по поручению Ленина отправилась в Санкт-Петербург, а затем в Одессу, где была связной с Заграничным бюро ЦК РСДРП[1][2]. Работала пропагандистом и организатором, однако была арестована полицией и сослана в Архангельскую губернию. Бежав из ссылки, прибыла в Москву, где приняла участие в партийной конференции, на которой была арестована и отправлена в Бутырскую тюрьму. После освобождения из заключения 17 октября 1905 года, направилась в Санкт-Петербург, а именно в Выборгский район, где была членом комитета, работала организатором и пропагандистом[1][2]. 12 декабря 1905 года выступила на фабрике Нобеля перед рабочими Выборгской стороны с призывом к забастовке и поддержке Москвы[1][3]. Вышла после митинга вместе с членами комитета на Самсониевскую улицу, где произошла перестрелка с городовым, которого убил кто-то из толпы. Была обвинена в убийстве и приговорена к тюремному заключению сроком на один год. В 1906 году сослана в Вятскую губернию, откуда бежала в Санкт-Петербург[1].

В 1906—1907 годах работала в Санкт-Петербурге в партийных организациях Нарвского и Василеостровского районов. В 1907 году вновь арестована и отправлена в тюрьму, из которой освободилась в 1908 году[1]. В 1910 году в семье Лазуркиных родился сын Виктор, а в 1912 году — дочь Юлия[3]. Окончив курсы Лесгафта и педагогический институт Фрёбеля, стала работать в педагогических обществах и заниматься соответствующей работой. В годы реакции работала в газете, организовывала вечера, участвовала в сборе денег для печати[1].

После победы Февральской революции 1917 года работала организатором 1-го городского района, была членом Петроградского комитета РСДРП(б) и Петроградской центральной городской думы, делегатом VII (апрельской) Всероссийской конференции РСДРП(б)[1][2][3]. Дружила с Н. К. Крупской, Ф. Э. Дзержинским, С. М. Кировым, Г. К. Орджоникидзе, А. В. Луначарским[3]. В декабре 1918 года была снята с партийной работы и перешла на работу в Народный комиссариат просвещения в качестве заведующей дошкольным отделом, занявшись организацией дошкольного воспитания[1][2][3].

В 1922 году по личному желанию переведена в Петроград, где в 1922—1928 годах была заведующей областной партийной школы и членом Ленинградской областной партийной контрольной комиссии[1][2][9]. В 1928 году Лазуркина назначена Центральным комитетом партии по рекомендации Ленинградского областного комитета на пост директора Ленинградского государственного педагогического института им. А. И. Герцена, тогда как Лазуркин с 1933 года занимал должность директора Ленинградского университета[3][9]. Не имея учёного звания, за короткий срок наладила работу по подготовке квалифицированных педагогических кадров, организации ряда новых факультетов, пересмотру учебных планов и программ, привлечению в совет института общественных деятелей и студентов, вела активную публицистическую работу в институтской газете[3]. В 1932—1934 годах работала заместителем секретаря партколлегии областной контрольной комиссии[1][2], а в 1934–1937 годах заведовала отделом школ Ленинградского городского комитета ВКП(б)[9].

8 августа 1937 года была арестована органами НКВД и подверглась репрессиям[1][9][10]. В том же году её муж был исключён из партии, а затем тоже подвергся аресту[3]. Он погиб в застенках НКВД[11]: застрелен следователем на допросе, а затем выброшен на улицу с целью инсценировки самоубийства[8]. За «участие в контрреволюционной организации» первоначально приговорена Особым совещанием при НКВД СССР к 5 годам ссылки, 10 ноября 1939 года осуждена на 8 лет исправительно-трудовых лагерей, а 13 апреля 1949 года отправлена в ссылку на поселение[10][12]. В 1955 году была освобождена, проведя в общей сложности 18 лет в лагерях, тюрьмах и ссылках[1][9]. В том же году реабилитирована вместе с мужем (посмертно)[3]. В годы заключения заболела психической болезнью[13]: до конца жизни мучалась ночными кошмарами, в которых мерещились истязания, побои, слежки[3].

В 1956 году стала пенсионером союзного значения[1][2], и в том же году в связи с 50-летием революции награждена орденом Ленина[14]. Неоднократно избиралась делегатом партийных съездов, в том числе VI съезда РСДРП(б), XVII съезда ВКП(б) и XXII съезда КПСС[1][2]. 30 октября 1961 года с трибуны съезда в предпоследний день его работы выступила в поддержку предложения первого секретаря Ленинградского обкома КПСС Ивана Спиридонова о выносе тела Сталина из мавзолея, рассказав под бурные аплодисменты о том, что ей «приснился» Ленин, сказавший, что не хочет с ним рядом лежать[15][16]:

| Я всегда в сердце ношу Ильича и всегда, товарищи, в самые трудные минуты, только потому и выжила, что у меня в сердце был Ильич и я с ним советовалась, как быть. Вчера я советовалась с Ильичем, будто бы он передо мной как живой стоял и сказал: мне неприятно быть рядом со Сталиным, который столько бед принес партии. |

Съезд единогласно принял постановление «признать нецелесообразным дальнейшее сохранение в Мавзолее саркофага с гробом И. В. Сталина, так как серьезные нарушения Сталиным ленинских заветов, злоупотребления властью, массовые репрессии против честных советских людей и другие действия в период культа личности делают невозможным оставление гроба с его телом в Мавзолее В. И. Ленина»[17]. Перезахоронение состоялось тайно в ночь с 31 октября на 1 ноября[18]. Молотов, согласно Чуеву, помнил «как Дора Лазуркина выступала. Просто, по-моему, ведьма какая-то. Во сне видит, как Ленин ругает Сталина»[19].

В 1971 году надиктовала свои воспоминания на магнитофон, которые были переданы в коллекцию личных дел ЦГАИПД[20][21]. Любила выступать с рассказами о встречах с Лениным[5]. Обладала обострённым чувством справедливости, выражала несогласие с присвоением Л. И. Брежневу звания Героя Советского Союза, выступала с идеей ограничений привилегий для партработников, ввиду чего Лазуркину перестали приглашать на партийные мероприятия, а её 70-летний юбилей пребывания в партии не был никак отмечен[3].

Скончалась 24 января 1974 года в Ленинграде в возрасте 90 лет, ровно через 50 лет после смерти Ленина[22]. Похоронена на Богословском кладбище у кенотафа своего мужа[23]. Решением исполкома Ленгорсовета №757 от 24 октября 1977 года надгробный памятник взят под государственную охрану как объект культурного наследия регионального значения[24].

Награды

- Орден Ленина (23 марта 1956) — в связи с пятидесятилетием первой русской революции 1905—1907 г.г. за активное участие в революционном движении[25].

Примечания

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Дора Абрамовна Лазуркина. Новозыбковский краеведческий музей. Проверено 30 октября 2017.

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Лазуркина Дора Абрамовна. Большая советская энциклопедия. Проверено 30 октября 2017.

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Колосова Е. М. «Товарищ Соня» — красный директор Герценовского института. К 125-летию со дня рождения Д.А.Лазуркиной // Вестник Герценовского университета. — Санкт-Петербург: РГПУ имени А. И. Герцена, 30 апреля 2009. — № 4 (66). — С. 76—78.

- ↑ Лейберов, 1976, с. 129.

- 1 2 Кириллина, 1993, с. 54.

- ↑ Гилярова, 1963, с. 399.

- ↑ Вольный, 1992, с. 97.

- 1 2 Брим, 2007, с. 34.

- 1 2 3 4 5 Лазуркина Дора Абрамовна. Российская еврейская энциклопедия. Проверено 30 октября 2017.

- 1 2 Марголис А. Д. Лазуркина Дора Абрамовна. Энциклопедия Санкт-Петербурга. Проверено 30 октября 2017.

- ↑ Максим Франк-Каменецкий. Основоположник. К 100-летию Юрия Семёновича Лазуркина // Троицкий вариант — Наука. — 28 июня 2016. — № 13 (207). — С. 4—5.

- ↑ Лазуркина Дора Абрамовна (1884). Мемориал. Проверено 30 октября 2017.

- ↑ Афанасова, 2005, с. 108, 120.

- ↑ Альтман, 1958, с. 388.

- ↑ Леонид Максименков. Кто не забыт? Что не забыто? Как трансформировалась за полвека идея мемориала жертвам репрессий. Коммерсантъ (30 октября 2015). Проверено 12 сентября 2017.

- ↑ XXII съезд, 1962, с. 121.

- ↑ XXII съезд, 1962, с. 362.

- ↑ Олег Герчиков. Не в свой мавзолей не ложись. Газета «Труд» (27 октября 2011). Проверено 30 октября 2017.

- ↑ Чуев, 1991, с. 366.

- ↑ Зенькович, 2004, с. 74—75.

- ↑ Зоя Водопьянова, Алла Кириллина, Гаэль Муллек. Тёмные пятна. «Я знала, что предстоит убийство Кирова» // Журнал «Источник». — 1994. — № 2 (9). — С. 58—71.

- ↑ Лазуркина Дора Абрамовна (1884-1974). Funeral-spb.ru. Проверено 30 октября 2017.

- ↑ Лазуркина Дора Абрамовна. Spb-tombs.ru. Проверено 30 октября 2017.

- ↑ Могила Лазуркиной Доры Абрамовны (1884-1974), активной участницы революционного движения, члена КПСС с 1902 года. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга. Проверено 30 октября 2017.

- ↑ Указ Президиума Верховного Совета СССР «О награждении орденами СССР активных участников революции 1905—1907 г.г.». — Ведомости Верховного Совета СССР. — Издание Верховного Совета СССР, 31 марта 1956. — № 7 (849). — С. 183. — 208 с.

Литература

- Альтман В. В. Из истории рабочего класса и революционного движения: памяти академика Анны Михайловны Панкратовой. — Изд-во Академии наук СССР, 1958. — 795 с.

- Речь тов. Лазуркиной Д. А. // XXII съезд Коммунистической Партии Советского Союза. 17–31 октября 1961 года. Стенографический отчет. — Госполитиздат, 1962. — Т. 3. — С. 119—121. — 592 с.

- Гилярова Е. А. Женщины города Ленина. — Лениздат, 1963. — 407 с.

- Лейберов И. П. Цебельдинская находка: из истории революционных связей между Петербургом и Кавказом. — Политиздат, 1976. — 222 с.

- Чуев Ф. И. Сто сорок бесед с Молотовым. — Москва: ТЕРРА, 1991. — 623 с.

- Вольный А. Новозыбков и новозыбковцы. — Издательство «Комсомолец», 1992. — 210 с.

- Кириллина А. А. Рикошет, или, Сколько человек было убито выстрелом в Смольном. — Санкт-Петербургская организация общества «Знание», 1993. — 132 с.

- Зенькович Н. А. Тайны ушедшего века. Власть. Распри. Подоплека. — ОЛМА Медиа Групп, 2004. — 638 с. — ISBN 9785224046768.

- Афанасова Н. А. Годы заключения и ссылки // Жизненный путь. — Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУ, 2005. — 295 с.

- Брим В. А. Сочинения. — ВГИПК, 2007. — 224 с.

Ссылки

Эта статья входит в число добротных статей русскоязычного раздела Википедии. |

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .