Реле́ (фр. relais) — элемент автоматических устройств, который при воздействии на него внешних физических явлений скачкообразно принимает конечное число значений выходной величины.[1]

По виду физических величин, на которые реагируют реле, они делятся на: электрические, механические, тепловые, оптические, магнитные, акустические. Часто реле, которые должны реагировать на неэлектрические величины, выполняют с помощью датчиков, соединенных с электрическими релейными элементами.[2]

Реле называют различные таймеры, например таймер указателя поворота автомобиля, таймеры включения/выключения различных приборов и устройств, например бытовых приборов (реле времени).

История

Некоторые историки науки утверждают, что реле впервые было разработано и построено русским учёным П. Л. Шиллингом в 1830—1832 гг. Это реле составляло основную часть вызывного устройства в разработанном им телеграфе[3].

Другие историки[4][5][6][7] отдают первенство известному американскому физику Дж. Генри (его именем названа единица индуктивности — генри), который сконструировал контактное реле в 1835 году при попытках усовершенствовать изобретённый им в 1831 г. телеграфный аппарат. В 1837 году устройство получило применение в телеграфии. Фактически первое реле было изобретено американцем Джозефом Генри в 1831 г. и основывалось на электромагнитном принципе действия. Следует отметить, что первое реле Дж. Генри было не коммутационным.

Слово «реле» возникло от французского relay, — процедура смены уставших почтовых лошадей на станциях или передача эстафеты в спортивных эстафетных состязаниях.

Как самостоятельное устройство реле впервые упомянуто в патенте на телеграф Самюэля Морзе.

Первые попытки создания научной методики для построения структуры релейных устройств относятся к 1925—1930 годам (работы ученых СССР Кутти А, Цимбалистый М, а также работы иностранных авторов).[8][9] Однако началом развития теории релейный устройств является 1936—1938 года, когда В.Шестаков,[10] К.Шеннон,[11] и А. Накашима[en],[12]применили для решения задач релейными устройствами аппарат математической логики; указание на возможность применения этого аппарата было сделано ещё в 1910 году ученым П.Эренфестом.[13]

Существенную роль в развитии релейных устройств сыграли международные симпозиумы по теории релейных устройств и конечных автоматов. Первый из них (1957 г.) имел место в США[14], а второй (1962 г.) — в СССР.[15]

Релейные элементы

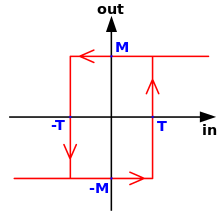

Релейный элемент — минимальная совокупность деталей и связей между ними, имеющая релейную характеристику, то есть скачкообразно изменяющая при поступлении фиксированных воздействий на вход, воздействие на выходах, переходя от одного фиксированного воздействия к другому.[2] У релейных многопозиционных элементов воспринимающие или исполнительные органы могут находиться более чем в двух состояниях. Примером такого устройства может служить шаговый искатель.[16]

Релейные элементы характеризуются параметрами, относящиеся к входным и выходным воздействиям:

срабатывание — минимальное значение воздействия (на входе) при таком его возрастании, что релейный элемент изменяет свое состояние и одновременно воздействует на выходе в соответствии с релейной характеристикой;

отпускание — минимальное значение воздействия на входе при таком его уменьшении, что релейный элемент возвращается в свое первоначальное состояние.

В связи с не идеальностью релейной характеристики эти величины обычно не совпадают друг с другом (гистерезис). В ряде случаев релейный элемент может обладать свойствами фиксации, то есть оставаться в занятом им состоянии и после снятия воздействия на входе. В этом случае релейный элемент возвращается в первоначальное состояние обычно после подачи воздействия на другой его вход (или воздействие противоположного знака воздействия на тот же вход). Максимальное значение такого воздействия при его возрастании, вызывающее возвращение релейного элемента в первоначальное состояние, называется параметром возврата. Отношение параметра отпускания к параметру срабатывания называется коэффициентом отпускания. Характеристикой релейного элемента служит так же его быстродействие, определяемое временем срабатывания и временем отпускания или возврата. В ряде случаев важными характеристиками релейного элемента являются: потребление энергии, вес, занимаемый объём и т. п.

По виду физических явлений, используемых для действия релейных элементов, они делятся на механические и электрические.[2] Которые в свою очередь могут быть контактные и бесконтактные.

Электрический

Чаще всего под термином «реле» подразумевается электрический релейный элемент — релейный элемент, действие которого основано на явлениях, вызванных протеканием электрического тока, изменением электрического поля или явлениями, связанными с электрической проводимостью.[17] В рамках системы стандартизации термин «электрическое реле» используется исключительно для реле, выполняющего только одну операцию преобразования между его входными и выходными цепями.[18]

Классификация

По виду физических явлений, используемых для действия[2]:

- электромагнитные

- нейтральные;

- поляризованные;

- магнитоэлектрические;

- ферродинамические;

- индукционные реле;

- с вращающимся полем;

- с бегущим полем;

- ферромагнитные;

- магнитострикционные;

- электростатические;

- электронные;

- ионные;

- полупроводниковые (твердотельные);

- сегнетоэлектрические;

- пьезоэлектрические;

- МЭМС-реле;[19]

- фотоэлектрические

- эмиссионные;

- резистивные;

- резонансные;

- тепловые:

По виду физических величин, на которые реагируют[2]:

- электрические

- ток;

- напряжение;

- мощность

- активная;

- реактивная;

- активно-реактивная;

- частота;

- сопротивление

- активное;

- реактивное;

- активно-реактивное;

- направленное;

- фаза

- сдвиг фаз;

- последовательность фаз.

- Механические

- Давления

- Вакуума

- Перемещения

- Линейного

- Углового

- Направления

- Уровня

- Скорости

- Поступательной

- Вращательной

- Течения

- Скорости

- Расхода

- Ускорения

- Линейного

- Углового

- Усилия

- Частоты колебаний

- Амплитуды колебаний

- Тепловые

- Температуры

- Абсолютной величины

- Скорости изменения

- Мощности теплового потока

- Температуры

- Оптические

- Освещенности

- Спектрального состава

- Акустические

- Звукового давления

- Частоты звуковых колебаний

- Магнитные

- Напряженности магнитного поля

- Магнитной индукции

- Магнитного потока

По назначению делятся на:[17]

- аварийные

- контроля и управления

- воспринимающие;

- исполнительные;

- промежуточные.

Обозначение на схемах

На принципиальных электрических схемах реле обозначается следующим образом:

|

1 — обмотка реле (A1, A2 — управляющая цепь), 2 — контакт замыкающий, 3 — контакт размыкающий, 4 — контакт замыкающий с замедлителем при срабатывании, 5 — контакт замыкающий с замедлителем при возврате, 6 — контакт импульсный замыкающий, 7 — контакт замыкающий без самовозврата, 8 — контакт размыкающий без самовозврата, 9 — контакт размыкающий с замедлителем при срабатывании, 10 — контакт размыкающий с замедлителем при возврате. |

|

11 — общий контакт, 11-12 — нормально замкнутые контакты, 11-14 — нормально разомкнутые контакты. |

На некоторых схемах ещё можно встретить обозначения по ГОСТ 7624-55.

См. также

Источники

- Андреев В. А. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения: Учебник для вузов. — 5-е изд., стер. — М.: Высшая школа, 2007. — 639 с.: ил. — ISBN 978-5-06-004826-1

- Гуревич В. И. Электрические реле. Устройство, принцип действия и применения. Настольная книга инженера. — М.: Солон-пресс, 2011. — 700 с.: ил. — ISBN 978-5-91359-086-2

- Gurevich V. Electric Relays: Principles and applications, CRC Press, 2005, 704 pp.

| Реле на Викискладе |

- Вакуумное реле NARVA, ГДР (в статье о радиолампах)

Примечания

- ↑ Реле//Энциклопедия современной техники. Автоматизация производства и промышленная электроника. Том 3 (Погрешность решения — Телеизмерительная система частотная) —М.: Советская энциклопедия, 1964

- 1 2 3 4 5 Релейный элемент (реле)//Энциклопедия современной техники. Автоматизация производства и промышленная электроника. Том 3 (Погрешность решения — Телеизмерительная система частотная) —М.: Советская энциклопедия, 1964

- ↑ Храмой А. В. О двух важных этапах в истории электроавтоматики (рус.) // Электричество : журнал. — 1950. — Декабрь. — С. 72—77.

- ↑ Icons of Invention: The Makers of the Modern World from Gutenberg to Gates. — ABC-CLIO. — P. 153.

- ↑ The electromechanical relay of Joseph Henry. Georgi Dalakov.

- ↑ Scientific American Inventions and Discoveries: All the Milestones in Ingenuity--From the Discovery of Fire to the Invention of the Microwave Oven. — John Wiley & Sons. — P. 311.

- ↑ Thomas Coulson. Joseph Henry: His Life and Work. — Princeton : Princeton University Press, 1950.

- ↑ Кутти А.К. без названия // Труды Ленинградской экспериментальной электротехнической лаборатории. — 1928. — № 8. — С. 10.

- ↑ Цымбалистый М.Г. без названия // Труды Ленинградской экспериментальной электротехнической лаборатории. — 1928. — № 8. — С. 19.

- ↑ Шестаков В.И. диссертация // Некоторые математические методы конструирования и упрощения двухполюсных электрических схем класса А. — 1938.

- ↑ Shannon C.E. A Symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits (Англ.) // American Institute of Electrical Engineers. — 1938. — № 57. — С. 713.

- ↑ Nakashima A. A realization theory for relay circuits (Англ.) // Journal of the Instittute of Electrical Communication Engineers of Japan. — 1937. — Сентябрь (№ 150). — С. 197—226.

- ↑ Эренфест П. без названия // Журнал Русского физико-химического общества. — 1910. — Т. 42, № вып.10. — С. 382.

- ↑ Proceedings of an International Symposium on the Theory of Switching. — Harvard University. — MA, 1959. — Т. 2.

- ↑ Труды международного симпозиума по теории релейных устройств и конечных автоматов. — Автоматика и телемеханика, 1963. — Т. 24.

- ↑ Релейный многопозиционный элемент//Энциклопедия современной техники. Автоматизация производства и промышленная электроника. Том 3 (Погрешность решения — Телеизмерительная система частотная) —М.: Советская энциклопедия, 1964

- 1 2 Релейный элемент электрический (реле электрическое)//Энциклопедия современной техники. Автоматизация производства и промышленная электроника. Том 3 (Погрешность решения — Телеизмерительная система частотная) —М.: Советская энциклопедия, 1964

- ↑ ГОСТ 16022-83 Реле электрические. Термины и определения

- ↑ MEMS Switch | Analog Devices

Ссылки

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .