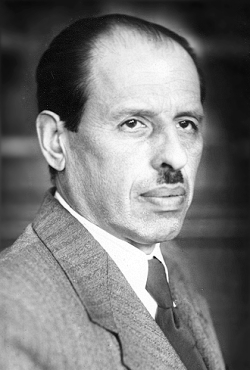

| Леонид Васильевич Пустовалов | |

|---|---|

| |

| Имя при рождении | Леонид Васильевич Пустовалов-Ланской |

| Дата рождения | 26 июля (8 августа) 1902 |

| Место рождения | Красково, Московская губерния, Российская империя |

| Дата смерти | 15 ноября 1970 (68 лет) |

| Место смерти | |

| Страна | |

| Научная сфера | геология, геохимия, петрография |

| Место работы | МНИ |

| Альма-матер | Московский университет (1924) |

| Учёная степень | доктор геолого-минералогических наук |

| Учёное звание | член-корреспондент АН СССР |

| Научный руководитель | Я. В. Самойлова |

| Известен как | петрограф, геохимик |

| Награды и премии | |

Леони́д Васи́льевич Пустова́лов (8 августа 1902, Красково, Московская губерния — 15 ноября 1970, Москва) — советский геолог, геохимик, петрограф, член-корреспондент АН СССР (1953 год).

Биография

Родился 26 июля (8 августа) 1902 года в селе Богородицкое-Красково, Московский уезд[1], в семье коллежского советника Василия Акимовича (учитель-инспектор 3-го Московского городского училища, впоследствии инспектор народных училищ Ливенского уезда и инспектор Ливенского уездного отдела народного образования. Умер в Ливнах от тифа в 1919 году) и Ольги Никитичны (домашняя хозяйка и домашняя учительница. Умерла в 1927 году в Москве)[2], брат Павел.

В начале декабря 1902 года отца перевели на работу в Ливны. В своей автобиографии Леонид Васильевич отмечает: «В возрасте 4-х месяцев я стал „ливенцем“, о чём никогда не только не сожалею, напротив, за что благодарю свою судьбу»[3].

Образование

В 1912—1919 годах учился в Ливенском реальном училище (в 1919 — Вторая Ливенская Советская школа 2-й ступени)[3].

С середины 1918 года подрабатывал в уездной газете «Свободный пахарь» занимаясь изготовлением клише.

В ноябре 1919 года вступил добровольцем в ряды 40-го отдельного запасного стрелкового батальона Войск внутренней охраны республики (Войска ВОХР), где вёл занятия в красноармейской школе грамотности, а позже был назначен лектором по естествознанию Политпросвета Ливенского гарнизона[2]. В этом качестве, для 4-го кавалерийского дивизиона и комсостава ливенского гарнизона, Леонид читал лекции на темы: Сотворение мира и строение вселенной, Вода в природе, Развитие жизни на земле, Строение человеческого тела, О гигиена, Земля, Электричество в природе, История г. Ливны, Дарвин и его учение и т. п.[4]. Всё это продолжалось до сентября 1920 года, пока по состоянию здоровья Леонид не был признан непригодным к воинской службе.

С октября 1920 года работал преподавателем и помощником заведующего Ливенского педагогического техникума.

По путёвке Орловского Губпрофрабпроса был направлен в Москву для продолжения образования в Московском университете[2], который окончил в 1924 году. Остался в аспирантуре, защитил кандидатскую диссертацию, участвовал в экспедициях ведущего специалиста тех лет по осадочным породам — профессора Я. В. Самойлова.

Преподавательская и научная работа

В начале 1930-х годов закончил изучение соленосных отложений озера Баскунчак и осадочных хромовых руд, а также опубликована большая работа по осадочным геохимическим фациям, сыгравшая важную роль в познании процессов осадкообразования. Одновременно, читал лекции по минералогии в Горном институте, в МГУ им. М. В. Ломоносова, в Институте стали, где с 1932 года заведовал кафедрой минералогии и кристаллографии[5].

В 1934 года возглавил кафедру минералогии и кристаллографии в Московском нефтяном институте (МНИ). Инициатива исходила от тогдашнего директора МНИ, И. М. Губкина, с которым они были знакомы по работе в Московском отделении Геологического комитета, где с 1928 года организовал и руководил геохимической лабораторией. С первых дней руководства кафедрой, Л. В. Пустовалов обратил особое внимание на изучение геохимии и петрографии осадочных пород, включая возможно нефтематеринские и продуктивные горизонты нефтяных и газовых месторождений[5]. Это стало одной из причин переименования кафедры. С 1934 года она стала называться кафедрой петрографии осадочных пород, что оказалось первым, из подобных названий в советских вузах. В этой должности он проработал до 1960 года. В 1934 году стал профессором.

В 1938 году защитил диссертацию доктора геолого-минералогических наук[5].

В 1943—1953 годах — заведующий отделом петрографии осадочных пород в Институте геологических наук АН СССР[6].

В 1961 году создал Лабораторию осадочных полезных ископаемых (ЛОПИ), которой руководил до 1970 года[6].

Разработал теоретические положения о дифференциации осадочного вещества, периодичности осадконакопления, развил представление об осадочных геохимических фациях[7].

Леонид Васильевич Пустовалов скончался 15 ноября 1970 года в Москве, был похоронен в Москве на Новом Донском кладбище.

Награды

- 1941 — Сталинская премия первой степени в области геолого-минералогических наук за научную работу «Петрография осадочных пород» (1940)[6].

- 1942 — Орден «Знак Почёта»

- 1945 — Орден Трудового Красного Знамени

- 1945 — Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

- 1953 — Орден Ленина

- 1962 — Орден Трудового Красного Знамени[6].

Членство в организациях

- 1943 — член КПСС

- 1953 — член-корреспондент АН СССР.

- 1953—1960 — заместитель председателя Совета по изучению производительных сил АН СССР[6].

Семья

- Жена — М. В. Клёнова (1898—1976) — морской геолог.

Библиография

Автор более 150 научных работ[8], посвященых петрографии и геохимии осадочных пород.

Его главный труд — монография «Петрография осадочных пород», явился толчком к изучению осадочного породообразования и осадочных полезных ископаемых, так как в нём были разработаны теоретические положения о дифференциации осадочного вещества, периодичности осадконакопления и существенно уточнены представления об осадочных геохимических фациях[9].

Память

Имя Л. В. Пустовалова присвоено:

- Минералого-петрографический музей имени Л. В. Пустовалова Факультета геологии и геофизики нефти и газа Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина[10].

Литература

- Холодов В. Н. Роль Л. В. Пустовалова в развитии современных идей литологии и геохимии осадочных пород // Проблемы экзогенного и метаморфогенного породо- и рудообразования. М.: Наука, 1985. С. 18—30.

Примечания

- ↑ АРАН, Ф-1630, Оп.2, № 1, Л.1,2.

- 1 2 3 АРАН, Ф-1630, Оп.2, № 31, Л.7.

- 1 2 АРАН, Ф-1630, Оп.2, № 31, Л.5.

- ↑ АРАН, Ф-1630, Оп.2, № 170, Л.1.

- 1 2 3 Официальный сайт РГУНиГ

- 1 2 3 4 5 Бондарев Ю. И. Школа в веках. — Орёл: Издательство "Труд", 2009. — С. 154. — 176 с. — 1190 экз. — ISBN 978-5-89436-173-4.

- ↑ Пустовалов Л. В. на сайте БРЭ, 2018.

- ↑ Рыжкин Г. Учёный — петрограф // Гордость ливенского края. — Ливны: ООО Ливенская типография, 2008. — С. 209—210. — 378 с. — 100 экз.

- ↑ Пустовалов Леонид Васильевич // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.

- ↑ Факультет геологии и геофизики нефти и газа Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина

Ссылки

| Пустовалов, Леонид Васильевич на Викискладе |

- Л. В. Пустовалов в Архиве РАН.

- Л. В. Пустовалов — Библиография в Информационной системе «История геологии и горного дела» ГИН РАН.

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .