| Городище | ||

| Мотронинское городище | ||

|---|---|---|

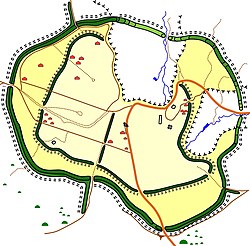

Схема Мотронинского городища | ||

| 49°09′18″ с. ш. 32°14′54″ в. д. HGЯO | ||

| Страна |

|

|

| Область | Черкасская | |

| Первое упоминание | начало XIX в. | |

| Дата основания | середина VII в. до н.э. | |

| Статус | Археологический памятник | |

| Состояние | Слабо исследовано | |

| Археологические культуры | |

| Чернолесская | |

| Лесостепная культура скифского времени | |

Мотронинское городище — одно из крупнейших городищ раннескифского времени. Располагалось на краю большого лесного массива в урочище Холодный Яр близ села Мельники Чигиринского района Черкасской области. Возникло в середине VII века до н.э. Наибольшее развитие получило во второй половине V века до н.э.

Предыстория

В XI–IX вв. до н. э. в лесостепной части Приднепровья была распространена белогрудовская культура. На смену белогрудовской культуре пришла чернолесская культура.

В IX—VIII вв. до н. э. здесь сформировался наиболее крупный в Приднепровской Лесостепи центр племён чернолесской культуры с развитым бронзолитейным делом и цепочкой городищ, которые тянулись вдоль Днепровской террасы от района Смелы до Черного Леса в верховьях Ингульца[1].

Это были небольшие оборонительные сооружения для защиты от киммерийских завоевателей.

В конце IX — самом начале VIII в. до н. э. жизнь на старых поселениях постепенно затухает, и возникают новые, более крупные поселения чернолесской культуры — так называемого жаботинского этапа.

Причиной укрупнения поселений кроме киммерийских набегов было и ухудшение климата с упадоком хозяйственного производства. Так же в этот период в чернолесскую культуру вливаются мигранты с запада - группа населения культурного комплекса Басарабь из региона Среднего Подунавья и культуры поздняя Сахарна из южной части Среднеднестровского региона. Многократно увеличиваются площади поселений (с 1—10 га, до 100 га), появляются крупные племенные объединения. Возможна жреческая форма власти[2].

История

Начиная с середины VIII века до н. э. в регион начинает проникать раннескифская материальная культура, что связывают со скифским завоеванием. В бассейне реки Тясмин поселились невры или гелоны (С.С. Бессонова), либо другое большое племя, название которого не сохранилось. В археологии эта культура известна как «культура правобережно-ворсклинского типа»[1]. Около середины VII в. до н.э. жизнь на жаботинских поселениях затухает, но полностью не прекращается. Отдельные городища существуют вплоть до V в. до н. э.

Начиная с середины VII в. до н. э. основываются городища раннескифского времени. Все городища имеют сложную систему укреплений, часто включают в себя несколько рядов валов; внутри укреплений находился источник воды. Оборонительные сооружения всех известных городищ не были абсолютно замкнутыми - реки, ручьи и овраги создавали естественные разрывы.[2]

Мотронинское городище основывается в середине VII в. до н.э., для него выбирается высокое плоскогорье в очень глухом месте в центре Холодного Яра. Именно в скифский период (конец VII—V в. до н.э.) территория поселения была наиболее плотно заселена.

Большое Мотронинское городище было центром объединения, которое можно считать протокняжеством — так называемым сложным вождеством, объединением, близко подошедшем к раннеклассовым обществам.[1] Вопрос об этнической принадлежности строителей городищ остаётся открытым: это либо местное население чернолесской культуры (М.И. Артамонов, А.И.Тереножкин, Б.А. Шрамко), либо симбиоз с культурой скифских завоевателей (В.Ю. Мурзин, и Р. Ролле, С.А. Скорый).[2]

- Согласно версии «чернолесской культуры», скифы лишь совершали грабительские набеги в регион, что способствовало консолидации местного населения.

- Согласно версии «симбиоза», скифы из Передней Азии покорили местное население. На территории Днепровского лесостепного Правобережья образовалось скотоводческо-земледельческое политическое объединение, во главе которого стала скифская военно-кочевая знать. Скифы лесостепного Правобережья Днепра, в конце концов, противопоставили себя остальным кочевым скифам. В связи с этим наблюдается интенсивное сооружение городищ - оборонной линии.

Пока неизвестна история городища начиная с IV века до н. э. В этот период в скифском государстве происходило объединение под начало одного царя Атея. Он ликвидировал триумвират потомков Колаксая. Возможно в Приднепровье происходили военные действия, и жители покинули городище. Также в начале IV в. до н.э. геты изгнали агафирсов из лесостепи между Прутом и Днестром, возможно мы просто не знаем об их вторжении в Приднепровье. Либо это могли быть балто-славянские племена поморской культуры, пришедшие с запада. Но есть и мирный вариант событий: для развития металлургического производства в Каменском, Атей мог переселить часть жителей Мотронинского городища.[3]

В какой-то мере территория поселения использовалась в III–IV вв. н. э. представителями черняховской культуры, в VI–VII вв. н. э. представителями пеньковской культуры раннеславянского периода[1].

В 1568 году в восточной части городища основывается скит, где впоследствии в 1620 году образовался Мотронинский монастырь.

Описание

Площадь городища около 200 га. Городище имеет форму неправильного овала и состоит из двух линий укреплений: внешней и внутренней.

- Внешнее укрепление. Городище окружено оборонительным валом и рвом. Максимальная высота вала 10,5 м, ширина - до 25 м. Глубина рва до 6 м, ширина - до 15 м. На валу стоял частокол 2,5 м высоты, подкреплённый со стороны городища контрфорсом треугольной формы. Высота контрфорса 1 м, ширина у основания 2 м. Контрфорс был полностью скрыт под землёй. Вершина вала была выложена горизонтальными дубовыми бревнами (6,5 м со стороны городища и 3 м со стороны рва). Вал прерывался в 5-и местах: тремя въездами и двумя руслами небольших речек, берущих начало внутри городища. С трех сторон перпендикулярно к оборонительному валу располагаются отрезки вала различной длины. Они примыкают ко входам в городище и фланкируют подход к воротам.[2]

- Существовало три строительных периода внешних укреплений:

- I период: середина — вторая половина VII в. до н.э. Дата начала сооружения внешней фортификации по данным радиоуглеродного анализа относится к 650-640 гг. до н.э.[1]

- II период: конец VII — первая половина VI в. до н.э.

- III период: конец VI — начало V в. до н.э.

- I период: середина — вторая половина VII в. до н.э. Дата начала сооружения внешней фортификации по данным радиоуглеродного анализа относится к 650-640 гг. до н.э.[1]

- Внутреннее укрепление. Внутреннее укрепление городища состояло из двух отдельных поселений, примерно равных по площади и разделенных валом с севера на юг. Суммарная площадь около 70 га. Расположено на плоскогорье диаметром около 3 км, высота над уровнем моря 224 м.

- Внутренний вал городища охватывает плоскогорье и в ряде мест проходит по краю глубоких оврагов.[2] Ширина вала у основания 12 м, высота — 4 м, максимальная ширина рва 12 м, глубина — 5,4 м. Ров выложен дикарным камнем.[1]

- Центральный зольник был в центре внутреннего укрепления, на наиболее высоком участке городища. Использовался для отправления общественных культов. К зольнику относится котлован площадью 28 м2 с остатками ритуальных жертвоприношений, кострищ, черепов животных.

Население Мотронинского городища в период расцвета превышало 5 тыс. человек (Б.А. Шрамко, 1984, с. 218–230). Жилища Мотронинского городища (всего их обнаружено около 30) принадлежали к так называемой центральноевразийской традиции домостроения. Обнаружены постройки площадью 9–12 м2 каркасно-столбового типа, заглублённые в грунт. Дома в плане близкие к кругу или овалу. Стены, обмазанные глиной, были земляные или из какого-то легкого органического материала. В центре помещения столб для поддержания конической кровли. Имелись и наземные жилища, лишь слегка заглубленные в грунт (меньше метра), прямоугольной формы. Очаги, на которых готовили еду, располагались за пределами жилища, внутри ставились только небольшие очаги для обогрева.

В юго-восточной части городища располагался ремесленный центр. Кузнечное дело в бассейне Тясмина было поставлено на достаточно высоком уровне еще в предскифское время. Кузнецы из Мотронинского городища получали сырье из Донбасса и Кривого Рога.[1] В городище производились изделия из железа и бронзы, также имелось гончарное производство.[4]

Имеются большие территории свободные от застройки, вероятно, предназначенные для кибиток и юрт кочевников. На застроенных участках обитало местное население, поставляющее кочевникам продукты питания и ремесленные изделия. Территорию городища населяли земледельцы и скотоводы, объединённые в состав нескольких территориальных общин во главе с военной аристократией. Определённый слой составляли ремесленники и торговцы.[2].

Поскольку вокруг городища было не слишком много пригодных для земледелия земель, здесь преобладало скотоводство. Скотоводство, вероятно, было придомно-отгонным. Зимой скот, за исключением молодняка, содержали на открытом воздухе или в укрытиях, сооруженных в балках или в лесу. По найденным костям животным можно сделать вывод о составе домашнего скота: Крупный рогатый скот - 27,1%, Мелкий рогатый скот - 27,3%, Лошади - 21,1%, Свиньи - 18,4%.[1]

Тремя группами вокруг городища расположены курганные могильники из 80 насыпей[5].

Городище пересекает дорога T-24-02: входит с восточной стороны, со стороны села Мельники, и уходит на юг. От неё ответвляется к западу проселочная дорога в село Жаботин. Эти дороги, вероятно, совпадают с направлениями древних дорог, ведших к выездам из городища. Также существует древний выезд на село Лубенцы в северной части городища.[1]

Исследование

Городище исследовали А.А. Бобринский, В.В. Хвойка, Е.Ф. Покровская, М.И. Вязмитина, А.И. Тереножкин, В.А. Ильинская, экспедиции Института археологии НАН Украины (С.С. Бессонова, С.А. Скорый), совместная украинско-польская экспедиция Института археологии НАН Украины и Национального историко-культурного заповедника «Чигирин» (С.А. Скорый, Я. Хохоровски).

Примечания

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 'БессоноваС. С., Скорый С. А. «Мотронинское городище» (недоступная ссылка). «Истоки Восточнославянской Цивилизации». Глава 2. Институт археологии НАН Украины.

- 1 2 3 4 5 6 М.Н. Дараган. «Геоинформационный анализ трансформации поселенческих структур в начале раннего железного века в Среднем Поднепровье». Археология и геоинформатика. Выпуск 6.

- ↑ Алексеев С.В., Инков А.А. «Скифы: исчезнувшие владыки степей». - М.: Вече, 2010. - 288 с.

- ↑ Бессонова С.С. Раскопки на Мотронинском городище в 1996 году. Институт археологии НАН Украины. © 2001 Восточноевропейский археологический журнал.

- ↑ Бессонова С.С., Скорый С.А., Романюк В.В. Раскопки Мотронинского городища в 1994 году.

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .