| «Герой нашего времени» | |

|---|---|

| Герой нашего времени | |

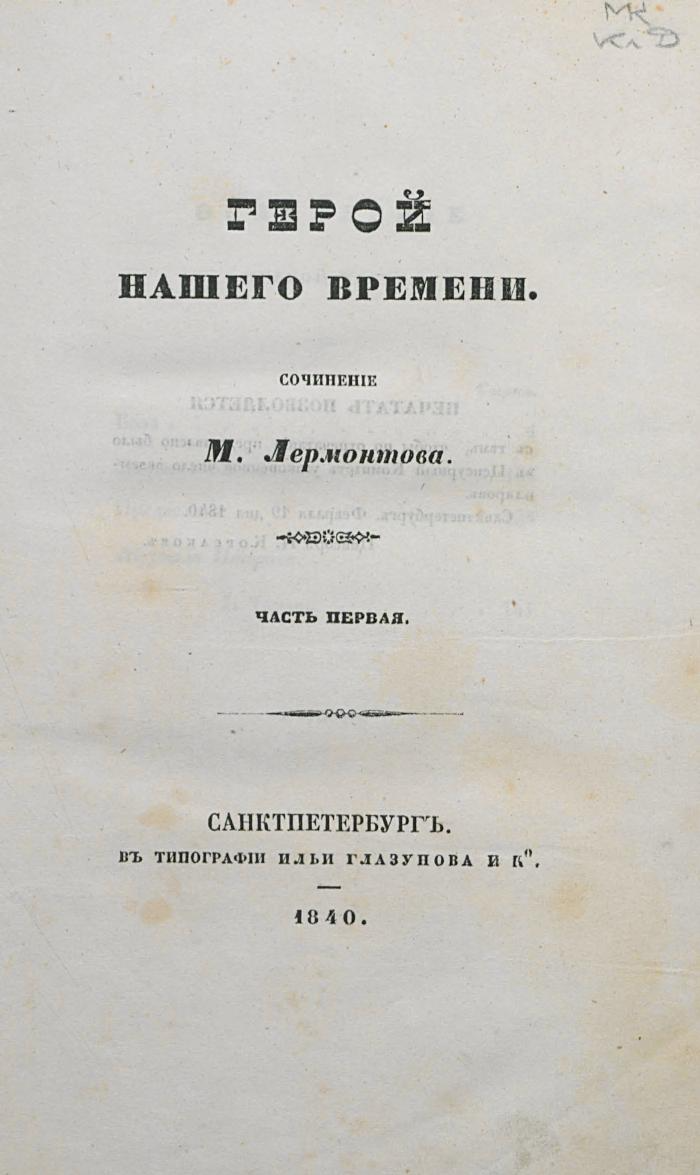

Титульная страница первого издания | |

| Жанр | психологический роман |

| Автор | Михаил Юрьевич Лермонтов |

| Язык оригинала | Русский |

| Дата написания | 1838—1840 |

| Дата первой публикации | 1840 |

«Геро́й на́шего вре́мени» — первый в русской прозе лирико-психологический роман, написанный Михаилом Юрьевичем Лермонтовым в 1838—1840 годах. Классика русской литературы.

Впервые роман был издан в Санкт-Петербурге в типографии Ильи Глазунова и Кº в 1840 г. в 2 книгах. Тираж — 1000 экземпляров[1].

Структура романа

Роман состоит из нескольких частей, хронологический порядок которых нарушен. Такое расположение служит особым художественным задачам: в частности, сначала Печорин показывается глазами Максима Максимыча, а только затем мы видим его изнутри, по записям из дневника.

- Предисловие

- ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

- I. «Бэла»

- II. «Максим Максимыч»

- «Журнал Печорина»

- Предисловие

- I. «Тамань»

- ЧАСТЬ ВТОРАЯ («Окончание журнала Печорина»)

- II. «Княжна Мери»

- III. «Фаталист»

Хронологический порядок глав

- «Тамань»

- «Княжна Мери»

- «Бэла»

- «Фаталист»

- «Максим Максимыч»

- Предисловие к «Журналу Печорина»

Между событиями «Бэлы» и встречей Печорина с Максимом Максимычем на глазах у рассказчика в «Максиме Максимыче» проходит пять лет.

Также в некоторых научных изданиях «Бэла» и «Фаталист» меняются местами.

Сюжет

«Бэла»

Представляет собой вложенный рассказ: повествование ведёт Максим Максимыч, который рассказывает свою историю неназванному офицеру, встретившемуся ему на Кавказе. Скучающий в горной глуши Печорин начинает свою службу с кражи чужого коня (благодаря помощи пятнадцатилетнего Азамата) и похищения Бэлы, любимой дочери местного князя (также при помощи Азамата (Бэла была его старшей сестрой) в обмен на коня Казбича), что вызывает соответствующую реакцию горцев. Но Печорину нет до этого дела. За неосторожным поступком молодого офицера следует обвал драматических событий: навсегда покидает семью Азамат; от руки Казбича погибает Бэла, а также её отец.

«Максим Максимыч»

Эта часть примыкает к «Бэле»; самостоятельного новеллистического значения не имеет, но для композиции романа целиком важна. Здесь читатель единственный раз встречается лицом к лицу с Печориным. Встреча старых приятелей не состоялась: это скорее мимолетный разговор с желанием одного из собеседников (Печорина) поскорее его закончить.

Повествование построено на контрасте двух противоположных персонажей — Печорина и Максима Максимыча. Портрет даётся глазами офицера-рассказчика. В этой главе высказывается попытка разгадать «внутреннего» Печорина через внешние «говорящие» черты.

«Тамань»

Повесть рассказывает не о рефлексии Печорина, а показывает его с активной, деятельной стороны. Здесь Печорин неожиданно для себя становится свидетелем бандитской деятельности. Он поначалу думает, что человек, приплывший с другого берега, рискует жизнью ради чего-то действительно ценного, но, на самом деле, это всего лишь контрабандист. Печорин очень разочарован этим, но, тем не менее, уезжая, он не жалеет, что побывал в этом месте.

Главный смысл в заключительных словах героя: «И зачем было судьбе кинуть меня в мирный круг „честных“ контрабандистов? Как камень, брошенный в гладкий источник, я встревожил их спокойствие и, как камень, едва сам не пошёл ко дну!»

«Княжна Мери»

Повесть написана в форме дневника. По жизненному материалу «Княжна Мери» ближе всего к так называемой «светской повести» 1830-х годов, но Лермонтов наполнил её иным смыслом.

Повесть начинается с прибытия Печорина в Пятигорск на лечебные воды, где он знакомится с княгиней Лиговской и её дочерью, называемой на английский манер Мери. Кроме того, здесь он встречает свою бывшую любовь Веру и приятеля Грушницкого. Юнкер Грушницкий, позёр и тайный карьерист, выступает контрастным персонажем к Печорину.

За время своего пребывания в Пятигорске Печорин влюбляет в себя княжну Мери и ссорится с Грушницким. Он убивает Грушницкого на дуэли и отказывает княжне Мери. По подозрению в дуэли его вновь ссылают — на этот раз в крепость, где он знакомится с Максимом Максимычем.

«Фаталист»

Дело происходит в казачьей станице, куда приезжает Печорин. Он сидит в гостях, компания играет в карты. Вскоре им это надоедает и завязывается беседа о предопределении и фатализме, в который некоторые верят, некоторые нет. Завязывается спор между Вуличем и Печориным: Печорин говорит, что видит явную смерть на лице у Вулича. В результате спора Вулич берёт пистолет и стреляет в себя, но происходит осечка. Все расходятся по домам. Вскоре Печорин узнаёт о смерти Вулича: его зарубил шашкой пьяный казак. Тогда Печорин решается испытать судьбу и поймать казака. Он прорывается к нему в дом, казак стреляет, но мимо. Печорин хватает казака, приезжает к Максиму Максимычу и всё ему рассказывает.

Основные действующие лица

- Григорий Александрович Печорин — прапорщик

- Максим Максимыч — штабс-капитан

- Бэла — черкешенка, дочь князя

- Казбич — черкес

- Азамат — черкес, сын князя

- княжна Мери Лиговская

- Вера[2]

- Грушницкий — юнкер, позже произведен в офицеры

- доктор Вернер[3]

- Вулич — поручик

Печорин

Печорин — петербуржец. Военный, как по своему чину, так и в душе. В Пятигорск он приезжает из столицы. Его отъезд на Кавказ связан с «какими-то похождениями». В крепость, где происходит действие «Бэлы», он попадает после дуэли с Грушницким, в возрасте двадцати трёх лет. Там он находится в чине прапорщика. Вероятно, он был переведён из гвардии в армейскую пехоту или армейские драгуны.

Встреча с Максимом Максимычем происходит через пять лет после истории с Бэлой, когда Печорину уже 28.

Фамилия Печорина, происходящая от названия реки Печоры, имеет семантическую близость с фамилией Онегина. Печорин является естественным продолжателем Онегина, но Лермонтов идёт дальше: как р. Печора севернее р. Онеги, так и характер Печорина более индивидуалистичен, чем характер Онегина.

Образ Печорина

Образ Печорина — одно из художественных открытий Лермонтова. Печоринский тип поистине эпохален, и прежде всего потому, что в нём получили концентрированное выражение особенности последекабристской эпохи, когда на поверхности «видны были только потери, жестокая реакция», внутри же «совершалась великая работа… глухая и безмолвная, но деятельная и беспрерывная …»[4]

Печорин — личность неординарная и спорная. Он может жаловаться на сквозняк, а через некоторое время скакать с шашкой наголо на врага. Внутренняя противоречивость выражается как во внешности героя, так и в его поведении. На первый взгляд лицо Печорина кажется моложавым, но при лучшем рассмотрении можно заметить следы морщин, в улыбке же его присутствует что-то детское. Показательно, что глаза героя не смеялись, когда он смеялся.

Образ Печорина по главе «Максим Максимыч»: «Он был среднего роста; стройный, тонкий стан его и широкие плечи доказывали крепкое сложение, способное переносить все трудности кочевой жизни и перемены климатов, не побеждённое ни развратом столичной жизни, ни бурями душевными…»

Публикация

Роман появлялся в печати по частям с 1838 г. Первое полное издание вышло в 1840 г.

- «Бэла» была написана в 1838 г. Первая публикация — в «Отечественных записках», март 1839, т. 2, № 3.

- «Фаталист» был впервые опубликован в «Отечественных записках» в 1839 г., т. 6, № 11.

- «Тамань» была впервые напечатана в «Отечественных записках» в 1840 г., т. 8, № 2.

- «Максим Максимыч» впервые появился в печати в 1-м отдельном издании романа в 1840 г.

- «Княжна Мери» впервые появилась в 1-м издании романа.

- «Предисловие» было написано в Санкт-Петербурге весной 1841 г. и впервые появилось во втором издании романа.

Иллюстрации

Книгу многократно иллюстрировали известные художники, в числе которых Михаил Врубель (1890—1891)[5], Илья Репин, Евгений Лансере, Валентин Серов (1891), Леонид Фейнберг, Михаил Зичи (1881)[6], Пётр Боклевский, Дементий Шмаринов (1941), Николай Дубовский (1890) и Владимир Бехтеев (1939).

Истоки и предшественники

- Лермонтов намеренно преодолевал авантюрную романтическую традицию романов на кавказскую тему, заданную Александром Бестужевым-Марлинским.

- Роман Альфреда де Мюссе «Исповедь сына века» вышел в 1836 г. и тоже повествует о «болезни», разумея «пороки поколения».

- Руссоистская традиция и разработка мотива любви европейца к «дикарке». Например, у Байрона, а также пушкинские «Цыганы» и «Кавказский пленник».

- Пушкинские «Евгений Онегин», «Кавказский пленник», «Капитанская дочка» и проч.

Примыкающие произведения Лермонтова

- «Княгиня Лиговская» (1837) — раннее незаконченное произведение Лермонтова[7], приквел к «Герою нашего времени». Место действия романа — Петербург 1833-х годов, высший свет (чиновники, офицеры, дворяне). Судя по тексту, действие романа происходит до описываемых в «Герое нашего времени» событий. В основу романа положены отношения гвардейского офицера Печорина и его бывшей возлюбленной, княгини Лиговской, а также конфликт между Печориным и бедным чиновником из дворян Красинским.

- «Кавказец» — очерк, написанный Лермонтовым спустя год после окончания романа. Жанр — физиологический очерк. Описанный офицер чрезвычайно напоминает Максима Максимыча, перед читателем предстает типичная история жизни подобного «кавказца».

- Драма «Два брата», в которой фигурирует Александр Радин, ближайший предшественник Печорина.

География романа

Этот раздел статьи ещё не написан. |

Действие романа происходит на Кавказе. Основное место — Пятигорск. А также некоторые герои находятся в Кисловодске.

Кавказские народы в романе

Лермонтов, будучи офицером русской армии, ведшей боевые действия на Кавказе, весьма близко был знаком как с армейской жизнью, так и с бытом и обычаями местного населения. При написании романа эти знания были широко использованы писателем, картина жизни на Кавказе в 1830-е годы воспроизведена весьма подробно, как с помощью описания традиций местного населения, так и отношений между русскими и кавказцами. Уже в начале «Бэлы» Максим Максимыч проявляет характерный взгляд русского офицера на местное население, как на «азиатов-плутов, которые дерут деньги на водку с проезжающих». Кабардинцы и чеченцы определяются Максим Максимычем как «разбойники и голыши, зато отчаянные башки», при этом они противопоставляются осетинам, которых штабс-капитан характеризует как «преглупый народ, неспособный ни к какому образованию, у которого даже порядочного кинжала ни на ком не увидишь».

Более подробно в «Бэле» Лермонтов останавливается на жизни черкесов; фактически этому посвящена почти вся эта глава.

Экранизации

| Год | Производство | Название | Режиссёр | Печорин | Примечание |

|---|---|---|---|---|---|

| 1927 | «Княжна Мери» | Владимир Барский | Николай Прозоровский | Чёрно-белая, немая костюмная драма по одноименной главе из романа | |

| 1927 | «Бэла» | Владимир Барский | Николай Прозоровский | Чёрно-белая, немая костюмная драма по одноименной главе из романа | |

| 1927 | «Максим Максимыч» | Владимир Барский | Николай Прозоровский | Чёрно-белая, немая костюмная драма по главам «Максим Максимыч», «Тамань» и «Фаталист» из романа | |

| 1955 | «Княжна Мери» | Исидор Анненский | Анатолий Вербицкий | Художественный фильм | |

| 1966 | «Герой нашего времени» | Станислав Ростоцкий | Владимир Ивашов (озвучивание — Вячеслав Тихонов) | Дилогия из двух фильмов — «Бэла» и «Максим Максимыч. Тамань» | |

| 1975 | «Страницы журнала Печорина» | Анатолий Эфрос | Олег Даль | Фильм-спектакль | |

| 2006 | «Герой нашего времени» | Александр Котт | Игорь Петренко | Сериал | |

| 2011 | «Печорин» | Роман Хрущ | Станислав Рядинский | Художественный фильм | |

Примечания

- ↑ Мануйлов В. А. Летопись жизни и творчества М. Ю. Лермонтова / Акад. наук СССР. Ин-т русской литературы (Пушкинский дом). — М.; Л.: Наука [Ленингр. отд-ние], 1964. — С. 116.

- ↑ В её чертах находят сходство с большой любовью Лермонтова Варварой Лопухиной-Бахметевой, отношения с которой в реальной жизни не вышли из разряда платонических

- ↑ Его прототипом был доктор Н. В. Майер, служивший на Кавказе.

- ↑ Герцен, VII, 209—211.

- ↑ Иллюстрации к роману Михаила Лермонтова «Герой нашего времени». Архивировано 23 мая 2013 года.

- ↑ Иллюстрации Михаила Зичи к роману Михаила Лермонтова «Герой нашего времени». Архивировано 23 мая 2013 года.

- ↑ Лермонтов, М. Ю. Княгиня Лиговская.

Ссылки

| Герой нашего времени в Викицитатнике | |

| Герой нашего времени в Викитеке | |

| Герой нашего времени на Викискладе |

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .