| Дмитрий Иванович Яворницкий | |

|---|---|

| рус. дореф. Дмитрiй Ивановичъ Эварницкий укр. Дмитро́ Іва́нович Яворни́цький | |

| |

| Дата рождения | 25 октября (6 ноября) 1855 |

| Место рождения | |

| Дата смерти | 5 августа 1940 (84 года) |

| Место смерти | |

| Страна | |

| Научная сфера | |

| Место работы | |

| Альма-матер | |

| Учёная степень | доктор исторических наук |

| Учёное звание | профессор |

| Научный руководитель | Александр Афанасьевич Потебня, Николай Фёдорович Сумцов и Николай Иванович Костомаров |

| Известные ученики | Кость Григорьевич Гуслистый[d] |

| Подпись |

|

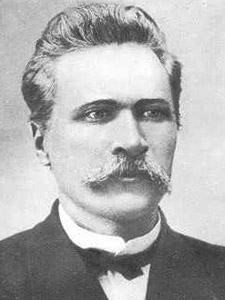

Дмитрий Иванович Яворницкий (также — Эварницкий) (рус. дореф. Дмитрiй Ивановичъ Эварницкий, укр. Дмитро́ Іва́нович Яворни́цький, 25 октября (6 ноября) 1855, село Борисовка, Харьковский уезд, Харьковская губерния, Российская империя − 5 августа 1940, Днепропетровск, СССР) — российский и советский украиновед, историк, краевед, археолог, этнограф, фольклорист, лексикограф, писатель, знаток истории Запорожского казачества.

Член-корреспондент Московского археологического общества (1885), действительный член Императорского Русского археологического общества (1886), Академик АН УССР (1929), один из крупнейших исследователей истории Запорожского казачества.

В годы гражданской войны Яворницкий не примкнул ни к одной из партий, отказался эмигрировать с целью сберечь для потомков ценности собранной им коллекции предметов казацкой старины. Сочувственно относился к казакам Добровольческой армии, в частности, поддерживал отношения с А. Г. Шкуро, А. И. Баштой и др.

Близкий друг Н. И. Костомарова, И. Е. Репина, Д. И. Багалея, Д. Л. Мордовцева, М. О. Микешина и др.

Биография

Сын сельского дьякона Ивана Якимовича Яворницкого (1827—1885), выходца из слободских казаков и крестьянки Анны Матвеевны Терновской (1830—1916). Род Яворницких, согласно исследованиям Дмитрия Ивановича, восходил к галичанам. Дмитрию Ивановичу удалось выяснить, что изначально фамилия его предков по мужской линии была Яворницкий, то есть из города Явор в Галиции. После Февральской революции он восстановил исконную транскрипцию.[1] Однако, большая часть научных трудов Дмитрия Ивановича была написана и опубликована до 1917 года, под фамилией Эварницкий. Под ней же фигурирует учёный и в 3-м томе «Казачьего Словаря-Справочника» (Сан-Ансельмо, США, 1970). Предки Дмитрия Ивановича, согласно его работе «По следам запорожцев», были православными шляхтичами из Речи Посполитой, бежавшими в Россию из-за гонений. Поселившись в Слободском крае часть Яворницких стала мещанами, часть вступила в духовное звание. Один из его предков, Роман Любицкий в 1713 году занимал должность Бишкинского сотника Изюмского полка[2][уточнить]. Дед историка — Яким Фёдорович Яворницкий — владел собственным хутором.

С 1867 года учился в Харьковском уездном училище. В 1874 году поступил в Харьковскую духовную семинарию. С 1877 по 1881 годы[3] Дмитрий Яворницкий учился в Харьковском Императорском университете. Среди лекторов университета Яворницкому довелось услышать Н. Ф. Сумцова и А. А. Потебню.

В 1880-е годы Яворницкий проводил раскопки на Днепровских порогах. В письме Ф. Г. Лебединцеву в 1884 году Яворницкий писал о результатах своих поисков: «от первого до последнего, в лодке, причём едва не поплатился и жизнию… Не забудьте, что я лажу в Запорожье уже три года подряд, что я производил там раскопки, вскрыл 24 могилы, нашёл в них много разных вещей, видел много разных запорожских портретов, выкопал запорожца с усами, трубкой и пр.» Благодаря открытиям Яворницкий был оставлен на кафедре. В харьковский период Яворницкий ездил с лекциями по истории казачества в Екатеринославе, Полтаве, Чернигове, Херсоне, Москве, Санкт-Петербурге.

В 1885 году Яворницкий был отстранён от работы в Харьковском университете как украинофил по подозрению в деле о южнорусском сепаратизме. Яворницкий обвинения отрицал: «И не думал и не думаю быть сепаратистом, — Люблю клочок земли! Люблю потому, что не нахожу нигде другого утешения, люблю потому, что там есть широкий простор для моей раздольной натуры, люблю потому, что в чистых речных водах своей Украйны вижу печальный образ своей особы. Эх, знали бы люди, как тяжело мне жить на свете! Одно утешение — броситься в степь, углубиться в дни давно прошедшего времени… Так разве это сепаратизм?»[4] По итогам следствия был оправдан.

В 1885 году Яворницкий переехал в Санкт-Петербург, где читал лекции в гимназии и на Педагогических курсах. В Северной столице Дмитрий Иванович знакомится с И. Е. Репиным, А. Сластёном, Д. Л. Мордовцевым, М. О. Микешиным, пишет ряд статей по истории Запорожья, предисловие к поэме Т. Г. Шевченко, «Гайдамаки» (которая вышла тогда в русском переводе, с Иллюстрациями А. Сластёна). В том же году Яворницкий стал членом Археологического Общества. По совету Яворницкого, Илья Репин приступил к работе над картиной «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Яворницкий же вдохновил Николая Лысенко на создание оперы «Тарас Бульба»[источник не указан 1779 дней].

Преподавал в Петербургском университете. Вновь по подозрению в участии в украинском националистическом движении Д. И. Яворницкий в 1891 г. был уволен с работы и лишен права преподавать в учебных заведениях[3].

В апреле 1892 года он был вынужден поехать в 3-летнюю командировку в Среднюю Азию (сначала жил в Ташкенте, потом в Самарканде), где занимал должность чиновника по особым поручениям. Ученый должен был исследовать этот край и его исторические достопримечательности. В 1893 г. увидел свет «Путеводитель по Средней Азии от Баку до Ташкента в археологическом и историческом отношениях», за который Д. Яворницкий был награждён орденом Станислава 3-й степени и орденом Бухарской Золотой Звезды (в 1894 г.), а также получил чин коллежского асессора[3].

В апреле 1895 года по завершении срока среднеазиатской командировки Дмитрий Иванович переехал в Варшаву, где в 1895—1896 годах читал лекции по русской истории в Варшавском университете[3].

В 1896—1905 годах продолжил преподавательскую работу в Московском университете, где также читал лекции по русской истории.[3]

В конце 1901 года Яворницкий защитил магистерскую диссертацию на историко-филологическом факультете Казанского университета. На защиту ученый представлял 2-е издание 1-го тома своей фундаментальной монографии «История запорожских казаков», изданную в Москве в 1900 году[3].

В 1902 году, по приглашению Екатеринославского губернского земства, Яворницкий занял место заведующего Екатеринославским историческим музеем (ныне Днепропетровский национальный исторический музей им. академика Д. И. Яворницкого), который основал бизнесмен и меценат А. Н. Поль, потомок гетмана-мученика П. Л. Полуботка[1]. Ровно 30 лет своей жизни отдал Дмитрий Иванович этому музею, систематизировал и значительно пополнил его коллекции. Им было открыто множество предметов казачьей старины. Многолетние и самоотверженные исследования Яворницкого получили широкое признание и содействовали (прямо или косвенно) официальной реабилитации Запорожского казачьего войска в царствование Николая II[6].

В 1914 году Яворницкий активно участвовал в сборе средств в помощь раненным, беженцам и сиротам.

В 1915 году Николай II, во время своей поездки по Югу России, лично посетил Музей имени Поля. Гидом был профессор Яворницкий. В книге отзывов Николай II оставил сочувственную запись[1]. Данный факт имел особое значение в контексте драматических коллизий Первой мировой войны, когда к наследию Запорожского казачества вдруг обратились противники России — австрийцы, создавшие бригаду (легион) «Украинских Сечевых Стрельцов». Следует сказать, что не существует никаких положительных данных о принадлежности Яворницкого к какой-либо украинской (или не-украинской) партии. Скрупулёзный, добросовестный исследователь казачьей старины дистанцировался от политических дрязг того времени. В отличие от многих своих соотечественников, Дмитрий Иванович не запятнал себя ни австрофильством, ни раболепством перед большевиками.

Во время Гражданской войны в 1918—1920 годах Яворницкий преподавал в существовавшем тогда Екатеринославском университете, где создал кафедру украиноведения[7]. При этом Дмитрий Иванович не оставлял попечения и об историческом музее. Известно о знакомстве Яворницкого с генерал-лейтенантом А. Г. Шкуро, оставившим сочувственную запись в музейной книге отзывов[1]. Ради спасения уникальных собраний, опасаясь за их судьбу, учёный отказался эмигрировать в 1919 году[1].

В 1920—1933 годах Яворницкий был преподавателем Екатеринославского (Днепропетровского) Института народного образования, где в 1925—1929 гг. возглавлял кафедру украиноведения.

В 1925 году избран членом-корреспондентом ВУАН.

В 1927 году был назначен ответственным руководителем археологического надзора за раскопками на территории строительства Днепрогэса (пребывал в сей должности вплоть до 1932 года).

16 апреля 1929 года Дмитрий Иванович Яворницкий был избран действительным членом АН УССР[8].

Несмотря на это, есть основания полагать, что академик-слобожанин поддерживал связи с казачьим подпольем. В списке профессорских знакомых — кубанский сотник Антон Башта[1], герой Ледяного похода[9]. Знакомство Яворницкого и Башты состоялось в 1926 году[1].

Осенью 1932 года в разгар сталинских репрессий Д. И. Яворницкого обвинили в «украинском буржуазном национализме» и сняли с должности директора Исторического музея. «Эварницкий уволен на пенсию и передал музей новому заведующему-коммунисту» — пишет «Казачий Словарь-Справочник»[уточнить]. На тот момент Яворницкому было уже 78 лет. В последние годы жизни Яворницкому помогали его знакомые и друзья. Вот примечательная цитата из письма Яворницкого академику живописи Н. С. Самокишу (июль 1936 г.): «Многоуважаемый Николай Семёнович! В Ваши края едет на службу в Красную армию молодой врач Д. И. Якимюк. Это добрый казак, которого я хорошо знаю, так как жил у меня два года. Очень прошу Вас, дорогой Николай Семёнович, приласкайте его, как своего сына… Покажите ему шедевры своей кисти…»[1]

В 1937 году, став доктором общественных наук, Яворницкий успел закончить свой труд «История города Екатеринослава», после чего приступил к систематизации богатейшего фольклорного и этнографического материала. Эту работу 5 августа 1940 г. прервала неожиданно наступившая смерть[10].

Дмитрий Иванович был дважды женат. Первый раз — на учительнице музыки Варваре Петровне Кокиной, с которой познакомился в Харькове (развелись в 1884 году). А второй (с 1918 года) — на молодой учительнице Серафиме Дмитриевне Бураковой из Екатеринослава.

Могила Яворницкого находится на площади возле стен исторического музея[11].

Творчество

Работы Яворницкого носят бытоописательный характер. Яворницкий одним из первых в научном сообществе обратился к комплексному изучению истории Запорожского казачества («История запорожских казаков»[12]), издал большое количество документов. Собрал обширный фольклорный материал (сб. «Малороссийские народные песни, собранные в 1878−1905 гг.», 1906). Яворницкий писал также повести («Наша доля — Божья воля», 1901; «За чужой грех», 1907; «В бурсу! В бурсу! В бурсу!», 1908, и др.), сатирические рассказы, стихи[источник не указан 1908 дней].

Свои исследования Яворницкий базировал на комплексном изучении того или иного исторического явления. Свои исторические исследования он проводил на базе археологии археографии, этнографии, фольклора и языкознания. Он был популяризатором научной археологии, как основы исторической науки. Существенный вклад ученый сделал в становление исторического краеведения. Кроме истории Запорожья, позже Екатеринослава он также написал историю села Фалеевки-Садовой, что на Херсонщине, выдал альбом "украинской старины" и "Днепровские пороги", научно-популярное издание "По следам запорожцев", огромное количество разведок и популяризаторских статей, которые стали основой для нового жанра, что сейчас называют туристической литературой. Эти статьи имели большое значение для популяризации родной истории среди широких масс населения. [13]

Сочинения Яворницкого

- Где девались запорожские восковые клейноды? // Исторический вестник — СПб., 1889. — Т. 38. — № 11. — С. 394—403.

- Днепровские пороги.[14]

- До історії степової України. — 1929.

- Запорожье в остатках старины и преданиях народа. Том 1. Том 2.

- Іван Дмитрович Сірко, славний кошовий отаман війська запорозьких низових козаків.[15]

- История города Екатеринослава. 1936 год.

- Яворницкий Д. И. История города Екатеринослава. − 2-е изд., доп. — Днепропетровск: Січ, 1996. — 277 с.: ил. — Текст на рус., англ. и нем. яз.; на укр. яз.

- История запорожских казаков. Том 1. Том 2. Том 3.

- Вольности запорожских козаков. - 1898

- Из украинской старины. - 1900

- Источники для истории запорожских козаков. - 1908. Том I. Том II.

- Как в старину переделывали старых людей в молодые (Народное предание). // Исторический вестник — СПб., 1888. — Т. 33. — № 8. — С. 374—379.

- Каменныя бабы // Исторический вестник. — СПб., 1890. — Т. 41. — С.184—194.

- К вопросу о числе, порядке и топографии 3апорожских Сечей по новым архивным данным. // доклад на XI Археологическом Съезде, Киев, Заседание от 7 августa 1899.

- Переправа через Днепровские пороги // Исторический вестник — СПб., 1888. — Т. 31. — № 1. — С. 187—200.

- Самарканд // Московские Ведомости — N 274, 1892.

- Скифская жертвенная чаша // Исторический вестник — СПб., 1889. — Т. 35. — № 3. — С. 720—722.

- Церковные памятники Запорожья // Исторический вестник — СПб., 1893. — Т. 52. — № 6. — С. 770—782.

Память

- 11 октября 1940 года указом Президиума ВС УССР, Днепропетровскому историческому музею было присвоено имя его первого директора — академика Д. И. Яворницкого.[1]

- В официальном заключении на книгу «Украинская культура» (под ред. К. Гуслистого, С. Маслова, М. Рыльского) от 18 августа 1947 г., Дмитрий Яворницкий был, наряду с Николаем Сумцовым, Борисом Гринченко, Хведиром (Фёдором) Вовком, Дмитрием Багалеем (Багалием, Баголием) и многими другими учеными, наречён «буржуазным деятелем украинской культуры с националистическими, антинаучными взглядами»[16] Предположительно, после и вследствие сего, Днепропетровский исторический музей был лишён имени Яворницкого.

- В 1961 году останки Яворницкого были перенесены с Днепропетровского городского кладбища на территорию Днепропетровского исторического музея. Указом Президиума Верховного Совета УССР музею возвращено имя Д. И. Яворницкого.

- В 1995 году на могиле Яворницкого на площади у стен исторического музея в Днепропетровске был установлен памятник по проекту скульптора В. Р. Наконечного и архитектора В. И. Мирошниченко.[11]

- В 2005 году была выпущена памятная монета Украины, посвящённая Яворницкому.[17]

- Также были выпущены украинские почтовая марка и конверт, посвящённые писателю.

- В 2005 году именем Яворницкого была названа улица в Днепропетровске[18]. B феврале 2016 года в Днепропетровске центральный проспект Карла Маркса был переименован в проспект Дмитрия Яворницкого[19].

- Памятник Яворницкому около Исторического музея в Днепре

- Портрет Д. И. Яворницкого на картине И. Е. Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» (в облике писаря), основная версия, 1891 год, (молодой Яворницкий)

- Почтовая марка Украины

- Почтовый конверт Украины

Примечания

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Шаповал И. М., 1968, [уточнить].

- ↑

- 1 2 3 4 5 6 Мемориальный дом-музей академика Д. И. Яворницкого г. Днепропетровск // © Сайт «Путеводитель по Днепропетровщине — информация о Днепропетровской области» (www.tourdnepr.com) (Проверено 5 апреля 2014)

- ↑ Абросимова С. В. Енциклопедист козаччини: [До 150-річчя від дня народження Д.І.Яворницького] //Україн. iсторич. журнал. — 2005. — № 4. — С. 4-46.

- ↑ Г. А. Шалюгин. Чеховское притяжение. Таврия, 2006. С. 34.

- ↑ 8 августа 1910 г. 1-й Ейский полк Кубанского казачьего войска был Высочайше переименован в 1-й Запорожский полк ККВ (В.К. Шенк, "Казачьи войска" - СПб, 1912 г.). Впрочем, ещё и ранее этого судьбоносного указа, некоторые казаки СЕИВ (Собственного Его Императорского Величества) Конвоя носили запорожские оселедцы - что отражено в документальной кинохронике: в частности, кадры христосования Николая II с казаками-конвойцами (почти все они бритоголовые, у многих отпущены оселедцы)неоднократно демонстрировались по НТВ в 2003-07 гг.[уточнить][источник не указан 1779 дней]

- ↑ Шаповал И. М., 1968, Екатеринославский университет существовал в 1918—1920 годах (в каковой период там и преподавал Яворницкий). В 1939 году университет в Днепропетровске был возрождён.[уточните ссылку].

- ↑ «Дмитро Іванович Яворницький. Біографія»

- ↑ Елисеев Ф. И. С Корниловским конным — 2003.

- ↑ Гордеев А. Ф., Ченцок В. В. О последних годах жизни и деятельности Д. И. Яворницкого (рус.) // Регіональне і загальне в історії: Тези міжнародної наукової конференції, присвяченої 140-річчю від дня народження Д. І. Яворницького та 90-літтю XIII Археологічного з’їзду (9 листопада 1995 р.) — Дніпропетровськ, 1995. — 328 с.

- 1 2 Яворницький Дмитро Іванович // © Сайт «Археологія Середньої Наддніпрянщини» (www.arheolog-ck.ru)11 ноября 2009. (укр.)

- ↑ Эварницкій Д. І. Исторія запорожскихъ козаковъ: в 3-хъ т. — СПб.: 1892−1897.;

Яворницький Д. І. Історія запорізьких козаків: у 3-х т. / З російської переклав Іван Сварник. — Львів: «Світ», 1990; К.: «Наукова думка», 1991. (укр.);

Яворницкий Д. И. История запорожских казаков: в 3 т. — М.; К.: «Наукова думка», 1990. (рус.). - ↑ Ігор Шаров. 100 видатних імен України. — К.: АртЕк, 2004. ISBN 966-505-218-7 (укр.)

- ↑ Яворницький Д. І. Дніпрові пороги: Географ.-істор. нарис / Худож. О. М. Бузілов. — Дніпропетровськ: Промінь, 1989. — 142 с.: іл.

- ↑ Яворницький Д. І. Iван Дмитрович Сірко // Іван Сірко: Зб.: Для серед. та ст. шк. віку. — К.: Веселка, 1992. — 151 с.: іл. — (Кошові Запорозької Січі) (укр.)

- ↑ Шаповал Ю. «Україна ХХ століття: обличчя та події в контексті важкої історії».

- ↑ Дмитрий Яворницкий (Дмитро Яворницький): описание монеты // Сайт «Numizmat.com.ua» (Проверено 15 сентября 2012)

- ↑ RealNest. Информация

- ↑ В Днепропетровске переименовали несколько улиц. // АиФ в Украине, 22 февраля 2016 года.

Литература о Яворницком

- Гапусенко И. Дмитрий Иванович Яворницкий. — К. 1969.

- Дорошенко Д. Д. И. Эварницкий. — «ЛНВ», XII, 1913.

- Дорошенко Д. Запорожский отец. — «Днепровская волна», 8, 1913.

- Ефремов С. Писатель-колорист. — Записки ист.-филол. отдела УАН, 1927.

- Капустіна Н. І. Дмитро Яворницький та його родовід. — Харків: Харківський приватний музей міської садиби, 2009.

- Малый словарь истории Украины / Ответственный редактор Валерий Смолий. — М., Просвещение, 1997.

- Олейник М. Фольклористично-этнографическая деятельность Д. И. Яворницкого. — «Нар. Творчество и этнография», 6, 1965.

- Петров В. Памяти академика Д. И. Яворницкого. — "Известия АН СССР, 7-8, 1940.

- Сборник Днепропетровского краевого археологического музея. — Днепропетровск, 1929.

- Шаповал И. М.. В поисках сокровищ / Авториз. перевод с украинского Н. Андриевской; Вступ. ст. к укр. изданию Максима Рыльского. — М.: Советский писатель, 1968. — 392 с. — 30 000 экз. (в пер.) (Первое украинское издание — Киев, 1963).

- Шаповал И. М. В поисках сокровищ. — М., Советский писатель, 1989.[1]

- Шаров І.Ф. Вчені України: 100 видатних імен. - К.: АртЕк, 2006. – С. 317-324. ISBN 966-505-054-0.

- Шубравская М. M. Д. И. Яворницкий. — К., 1972.

- Шубравська M. M. Д. І. Яворницький. — К., 1972.

- Энциклопедия украиноведения. В 10-х томах. / Главный редактор Владимир Кубийович. — Париж; Нью-Йорк: Молодая жизнь, 1954—1989.

Ссылки

- Сайт Днепропетровского национального исторического музея им. Д. И. Яворницкого

- Мемориальный дом-музей Яворницкого. Страничка на официальном сайте исторического музея.

- Библиография Дмитрия Яворницкого // Сайт Днепропетровского Национального исторического музея им. Д. И. Яворницкого (museum.dp.ua). (Проверено 15 сентября 2012)

- Произведения Дмитрия Яворницкого (доступные для чтения) // Сайт Днепропетровского Национального исторического музея им. Д. И. Яворницкого (museum.dp.ua). (Проверено 15 сентября 2012)

- Яворницкий Д. И. О значении украинского козачества: Лекция, прочитанная в Московском университете 5 октября 1901 года (с сокр.) / Підготував Олександр Зобенко. // Всеукраїнська громадсько-полiтична та лiтературна газета «Кримська свiтлиця», 13.02.2004. — № 7. (рус.)

- «Выставка „Духовные сокровища Приднепровья“ открылась в Днепропетровске»: репортаж о выставке коллекции, собранной Д.Яворницким // © Православие. Ru (www.pravoslavie.ru) 13.10.2009.

- ↑ Два русских издания книги «В поисках сокровищ» (1968 и 1989 гг.) существенно различаются между собой. Второе издание более подробно — однако, наличествует ряд труднообъяснимых в эпоху «гласности» купюр.

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .